サステナビリティ担当役員メッセージ

更新日:2024/10/1

ライフプラットフォーマーとして

「三方良し」の世界を追求し続ける。

西田 修一執行役員・サステナビリティ推進統括本部長

LINEヤフーのサステナビリティとは

ミッションに込めたサステナビリティへの想い

LINEヤフー(株)にとってのサステナビリティ、それは当社のミッションの中に掲げている「ライフプラットフォーム」という言葉に象徴されると私は考えています。当社は、人々の日常にさまざまな情報やサービスをお届けするライフラインを整備しながら、世の中やユーザーの生活を、より幸せに、より楽しく、より良い方向に変えていくプラットフォーマーでありたいと考えています。

このミッションを実践していくために、当社はサステナビリティ活動を経営の重要課題と位置づけ、取締役会の下にサステナビリティの執行機関である「サステナビリティ委員会」を設置しています。委員会では代表取締役社長の出澤が委員長を務め、財務・非財務責任者であるCFO、常勤の独立社外取締役が参加し、経営戦略とサステナビリティ戦略を一体的に進めていくようにしています。また、取り組みの実効性を高めていくために、役員報酬の評価体系にはサステナビリティ指標を組み入れています。

「三方良し」の世界をつくることをモチベーションに

こうした組織としての取り組みもさることながら、私自身、サステナビリティの推進については強い思い入れをもっています。それを象徴するのが、「三方良し」という近江商人の経営哲学です。売り手良し。買い手良し。世間良し。――誰かを犠牲にしたり何かを壊したりして成り立つ事業ではなく、事業が成長すればするほど世の中が良くなり、人々が幸せになるような世界をつくっていく。この考え方を知って以来、三方良しの世界をつくっていくことが私の日々の仕事の大きなモチベーションになっています。

その思いを強くしたのは、ヤフー(株)でトップページの担当をしていた頃のことです。当時はインターネットのコンテンツを見るためにはPCを利用するのがまだまだ主流の時代でした。「Yahoo! JAPAN」のトップページは日本で最も多く見られているページの一つで、その影響力の大きさに驚きました。同時に、これだけ多くの人が見てくれていることを考えると、必然的に社会的責任のようなものを意識するようになりました。

ただ、そういう意識はもっていても、実践するのは簡単ではありません。

東日本大震災の時でした。日頃から災害が発生した際のトップページのあり方などの議論をし、そして準備もしてきましたが、被災規模の大きさに圧倒され、できる限りのことをしたものの、結果的に被災地の方々の役に立てなかったのでは?という無力感が募りました。

そんな私がようやく社会への責任の果たし方のヒントを掴めたのは、2013年に配属された検索部門でのことでした。検索の仕組みを使い、改めて被災地、被災者の皆さんに役立つコンテンツをつくろうという主旨のもと、キャンペーンサイト「Search for 3.11 検索は応援になる。」の企画、マーケティングを担当することになりました。

被災地に思いをはせ、「3.11」と検索したユーザー数に応じて当社が寄付するというこの企画は大きな反響を呼び、現在も「3.11 検索は、チカラになる。」というタイトルで続いています。

この時の経験が「社会に大きな影響を与えるプラットフォーム運営会社だからこそ、社会がより良い方向に進むサービスを提供していくべき」という今の私の信条につながっています。

サステナビリティ推進統括本部の役割

「リスク」と「機会」の2つの側面からグループの取り組みを強化

現在、私が責任者を務める「サステナビリティ推進統括本部」は、LINEヤフー(株)の「CSR」活動およびグループ会社も含めた「ESG」活動を統括しています。

「ESG」チームは、企業や社会のサステナビリティ(持続可能性)を支える「Environment:環境」「Social:社会」「Governance:統治」という3つの視点での活動に取り組んでいます。一方、「CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)」チームは、19世紀ごろにフランスで生まれた「ノブレス・オブリージュ(noblesse oblige)」――力を持つ企業や組織こそが社会に貢献しなくてはいけない――という哲学を実践していく組織で、まさに私の信条と強く紐づいています。

ちなみに、この2つのチームは、完全に分かれて活動しているわけではなく、テーマによっては協働することもあります。

この協働活動の一環として、サステナビリティ推進統括本部では現在、社会に与える影響のマイナス面を減らす「リスクの低減」と、プラス面を増やす「機会の創出・増大」の2つのミッションを掲げ、事業部とも連携しながらグループ全体で取り組みを進めています。

「リスクの低減」は、当社自身に降りかかるリスクを予防することはもちろん、地球環境保全や人権への配慮など、事業を取り巻くサプライチェーン全体を見渡して可能な限りリスクをゼロに近づけていこうとする取り組みです。

例えばLINEヤフー(株)はさまざまなインターネットサービスを提供していますが、そのプロセスでは膨大な数のサーバーを動かすために大量の電力を消費しており、間接的に多くのCO2を排出しています。そこで当社は再生可能エネルギー利用を進めるほか、電力効率の良い省エネサーバーの活用などを進める ことでリスクの低減を図っています。

また、カーボンニュートラルに向けた動きとともに最優先課題としているのが、行政指導を受けた情報セキュリティ問題への対応 です。この問題に関しては現在、第三者の意見も採り入れながら、セキュリティ強化に向けて当社がやるべきことを洗い出し、順次進めているところで、進捗に合わせて適宜情報発信していく予定です。

また、「機会の創出・増大」は、当社のサービスや活動を通じて、世の中がより良い方向に動くようなきっかけをつくっていく取り組みです。

例えば、「Yahoo!オークション」というサービスがありますが、これは売り手と買い手の「良し」を生み出すと同時に、循環型経済を構築するという点で、世間も「良し」となり、サービスを提供すること自体が社会のプラスになっています。

ただ一方で、「Yahoo!オークション」のような便利なサービスは、使い手によっては悪用されてしまうリスクがあります。たとえば希少な動植物の取引に「Yahoo!オークション」というプラットフォームが利用されるおそれもあります。こうしたリスクを低減させていくために、LINEヤフー(株)では希少な動植物の取引をルールとして禁止 したうえで、それが守られているかどうかについてAIを活用したり、人による目視でパトロールし、問題のある出品は削除しています。

こうした活動を継続することで、マイナス面を減らすと同時に、利便性や安心感というプラス面を増やしていくことも活動の大きな目的です。

LINEヤフーのマテリアリティ

6つのマテリアリティの評価指標をアップデート

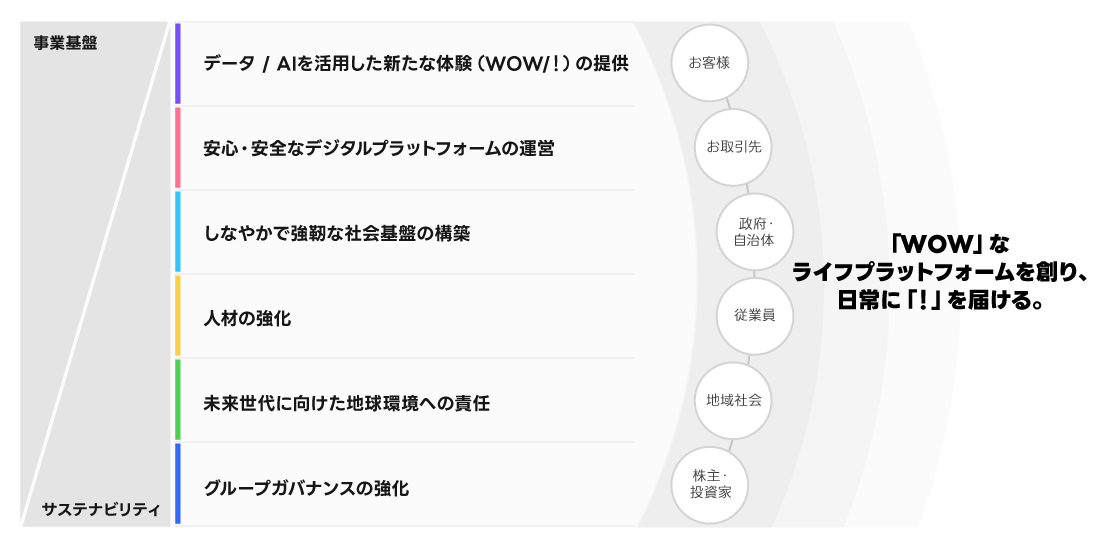

当社は現在、サステナビリティ経営を強化していくために、ステークホルダーとLINEヤフー(株)にとっての重要性を評価し、6つのマテリアリティを掲げています。

このマテリアリティには大きく2つの切り口があります。一つは、企業としてのサステナビリティを確保するために当然取り組むべき事柄で、もう一つは、プラットフォーマーとしての事業基盤を強化する上で外してはならないことです。以下の図では、この2つの切り口を「/」で分け、6つの項目それぞれの関連度合いを示しています。

ただし、このマテリアリティは2021年3月にLINE(株)とZホールディングス(株)が経営統合した後、2022年に特定したものであり、コロナ禍以降、社会や人の価値観が大きく変化していることや、当社グループ自身の事業再編――2023年に5社が再編したことによって新たな機会、あるいはリスクが顕在化していることも事実です。

そこで今回、当社は9月にマテリアリティの評価指標を改めて見直しました。

見直しにあたって真っ先に議論を開始したのが、「安全・安心なデジタルプラットフォームの運営」です。当社の情報セキュリティ問題は社会からの関心も高く、ライフプラットフォーマーとして何より優先させるべき最重要課題だからです。

行政指導に関する再発防止策について確実に対応しながら、当社のサービスを安心、安全にご利用いただく環境を確立すべく、プライバシー&セキュリティのガバナンス体制の構築と健全な運用に関する評価指標を改めて決定し、すでに公開しています。

また、「人材の強化」についても見直しました。当社では、データ分析や生成AI、情報セキュリティなど高度な専門技術をもつ人材が多彩なサービスを生み出し、多様な専門性をもつ人材が組織や事業運営のノウハウを蓄積してきました。こうした人材が事業再編を通じてさらに力を発揮し、卓越したサービス・プロダクトを生み出すサイクルを確立するために、「人と事業をつなぎ、人材と組織のパフォーマンスを最大化する」ことを人材戦略の根幹に掲げました。

さらに、全従業員を対象に毎月実施しているエンゲージメント調査の結果をモニタリングし、各項目の評点がグループ内再編時よりも維持・向上していくことを目指しています。

人材が強化されることでサービスや事業がより活性化し、ユーザーや社会がより良くなるという意味で、人材は全ての源です。これからも人材の強化は当社にとって重要な課題のひとつであり続けると考えています。

「未来世代に向けた地球環境への責任」に関しても、LINEヤフー(株)では2025年度中のスコープ1、スコープ2のカーボンニュートラル達成を目標に独自のアプローチを開始していることから、改めて当社らしい指標とは何かを検討しました。また、気候変動に加え、自然資本への取り組みの重要度が高まっていることから、「水資源の保全」についても新たな評価指標を設定しました。

ちなみに、当社は今年2月に大分県の田島山業(株)さんとの間で、同社の所有する森林由来のJ-クレジットを10年間という長期にわたって購入する契約を発表 しました。これにより 、田島山業(株)さんもクレジットの収益を森林の整備や再造林などに活用できるなど、両社で樹木の減少を防ぎ「持続可能なCO2削減」に貢献すると共に、土砂災害の防止や生物多様性の保全にもつなげていきます。

地球環境問題は一社だけでは解決できない大きな課題です。当社は、こうした取り組みを他社や自治体、あるいは他産業とともに推進していくことで未来への責任を果たしていきたいと考えています。

社会的インパクトの可視化

2つのインパクトを可視化し、つなげることで

社会的価値と経済的価値の好循環をつくっていく

マテリアリティに関する新たな評価指標達成とともに、今後、取り組んでいきたいことがあります。それが社会的インパクトの可視化です。

現状、ESG活動の評価という観点では、評価機関などの専門家によるスコアリングやレーティングがあります。ただし、それらは基本的に機関投資家に向けた評価という側面が強く、「リスクの低減」を測る上では有効ですが、我々の取り組みが社会にどう役立っているか、社会にどんな良い影響を与えているかという、「機会の創出・増大」を測る指標とはなっていません。

私は、このプラスの面を定量的・定性的に測る社会的インパクト評価の手法を導入することで、事業活動とサステナビリティの関連性をさらに強めていきたいと考えています。そして、さまざまな新事業、新サービスへの投資判断の基軸の一つとして位置づけ、より社会的インパクトの大きな事業に優先的に投資していけるようサステナビリティ経営を進化させていきたいと思います。

事業部門サイドは、さまざまな意思決定にあたっては当然、経済的なインパクトを追求します。10億円を投資して、100億円の収益が見込まれる案件と11億円の収益が見込まれる案件のどちらかを選ぶとしたら、前者を選ぶでしょう。私はその意思決定に「サステナビリティ」という視点を加えることで、LINEヤフー(株)のプロダクトとサービスの多くが「三方良し」を体現している状況にしていきたいと考えています。

この社会的インパクトの可視化に関して、私は大きく2段階での評価が必要と考えています。

その最初のステップは、これまでお話してきたような社会へのインパクトを測ることです。

当社は「Yahoo!ネット募金」というサービスを通じて能登半島に関連した義援金 を数ヶ月で20億円集めることができました。その20億円は被災地の支援団体などで活用され、役に立ったと言うことができますが、実際のアウトカム、つまり社会的インパクトについてはロジックツリーを活用するなどしてより仔細に検証していく必要があります。

また、2013年からは、地元の新聞社、河北新報社とともに被災地の復興支援と風化防止を目的とした「ツール・ド・東北 」という自転車イベントを実施していますが、2015年に大和総研が算出した経済効果によると、約8億円となっています。これは最大4,000人くらいのライダーが全国から被災地に来る移動費や飲食費、宿泊費などを含めた経済効果ですが、こうした算出方法を他の取り組みにも応用できるよう我々も研究していく必要があると思います。

2段階めの評価のポイントは、アウトカムがLINEヤフーグループにどのような良きインパクトをもたらしたかという点です。

例えば、「Yahoo!ネット募金」など当社の取り組みが人材採用にどのように影響したのか。当社のサステナビリティ活動がLINEヤフー(株)に入社することを決めた社員の意思決定に、どのように影響したのかがわかれば、優秀な人材に向けた採用力をより高めることができるかもしれません。

また、いわゆる好感度の向上にどのように影響したかも重要です。

例えば、数多あるeコマースサイトの中から「Yahoo!ショッピング」が選ばれる理由として「被災者の人たちに寄り添った募金活動を積極的に推進したから」という人が増えていれば、当社のサステナビリティ活動とサービスの利用意向の相関性を示すことができます。

このように、社会的インパクト評価には2つの段階があり、第一段階の「社会へのインパクト」を測ることは、事業を通じて社会への影響を最大化していくことに通じています。また、第二段階の「会社へのインパクト」を測ることは、採用力やサービスの利用促進など、将来の人的資本や財務資本を強化していくことにつながっています。

そして、最も重要なことは、この二つをつなげることによって、社会的価値と経済的価値の好循環を生み出すことができるということです。

CO2排出量を削減したり被災地の支援をすることが、人材の強化や利益の創出、ブランド価値の向上にどう結びついているのか。あるいは人材を強化していくことが将来の収益にどんな影響をもたらすのか、などの相関関係が明確になれば、サステナビリティへの取り組みはさらに進展していくと確信しています。

今後の取り組み

LINEヤフーらしい活動の情報発信を強化していく

これまでLINEヤフー(株)は、ESGの各種インデックスなどの外部評価を通じて、高い評価をいただいてきました。これはESGチームや、チームとのやりとりを通じて取り組みに参加してくれた多くのメンバーが努力し、苦労を重ねながら得た評価であり、大変貴重なものです。

ただし、企業のサステナビリティを取り巻く環境は、有価証券報告書の開示指針一つをとってみても年々変化していることから、これまでと同じことをやっているだけでは評価は高まりません。そこで今後は、新たな評価指標を活用するなどして、これまで以上に積極的に機関投資家との対話を図っていきたいと思います。

また同時に、社会的インパクト評価の手法を一日でも早く確立し、LINEヤフー(株)らしいユニークな取り組みが社会の持続可能な発展に、あるいはグループの企業価値向上にどうつながっているのかという情報発信を強化していきたいと思います。

そして、これら情報発信を通じて、LINEヤフー(株)のサービスを利用する、LINEヤフー(株)と一緒に仕事をする、LINEヤフー(株)で働く、LINEヤフー(株)に投資するという、すべてのステークホルダーとの関係づくりを深めていくことで、“「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「!」を届ける。”というミッションの実現を目指していきたいと思います。

- サステナビリティの取り組み・推進体制

- サステナビリティ担当役員メッセージ

- 特集:人的資本の強化

- ESGデータ集

- SDGsへの対応

- 健康経営

- ESG格付け評価

- ガイドライン参照表

- 特集:3月11日に「3.11 検索は、チカラになる。」を実施する意義とは

- 環境

- 環境基本方針

- 環境中期目標

- TCFD・TNFDへの対応

- 脱炭素社会に向けたサービスの取り組み

- 気候変動にともなう自然災害に対しての自治体・支援団体との連携

- 循環型サービスの拡充や自然資本の保全に向けた取り組み

- 環境データ

- 第三者検証

- 社会

- 人材戦略

- 人材開発

- 評価・処遇

- 人材ポートフォリオの強化

- 人権・DE&I・働く環境・Well-being

- カルチャー醸成・モニタリング

- サービス品質の向上

- 研究開発

- 知的財産