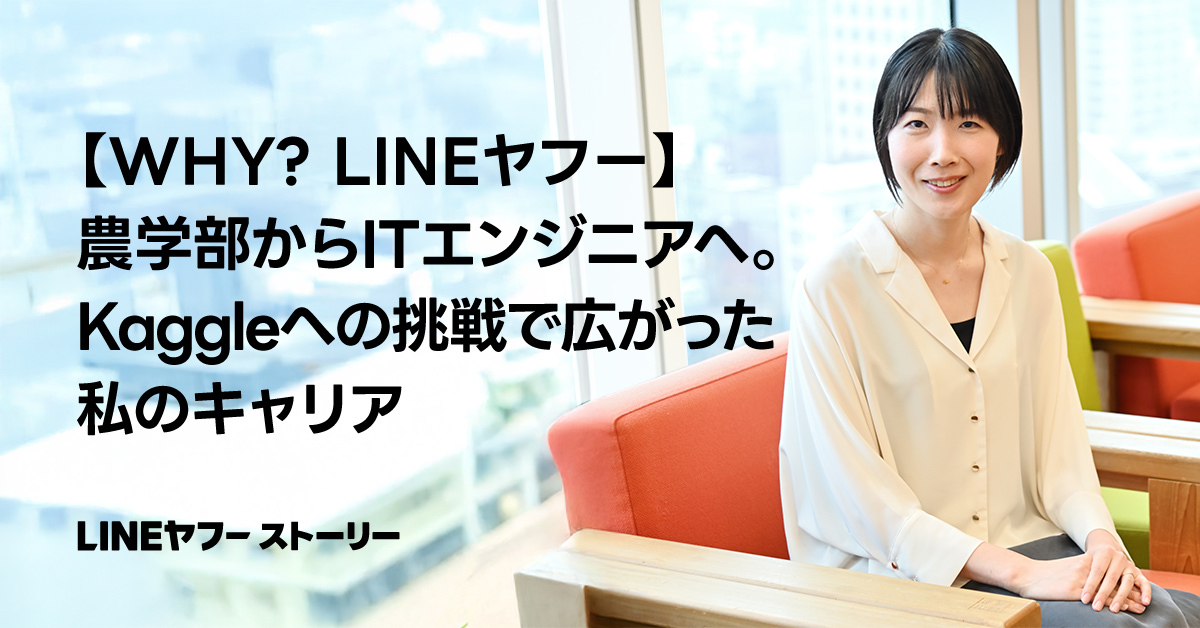

農学部からITエンジニアへ。未経験で飛び込み、Kaggleへの挑戦でさらに広がった私のキャリア

「WHY? LINEヤフー」シリーズでは、LINEヤフーで働く多様な社員のストーリーをお届けしています。今回ご紹介するのは、未経験からわずか2カ月半でデータサイエンスの世界的コンペティション「Kaggle(カグル※1)」で銅メダルを獲得した西田です。

農学部出身でありながら、ITエンジニアとしてヤフー(現LINEヤフー)に入社した異色の経歴を持つ彼女が、なぜ今回データサイエンスの世界に飛び込んだのか。短期間でメダルを獲得できた秘けつとは? 挑戦の背景や、彼女が描くこれからの目標について聞きました。

(※1)Kaggle: 世界中のサイエンティストやデータアナリストが最適な分析モデルを競い合う、予測モデリングと分析手法関連のコンペティション。上位入賞するとメダルが授与される。

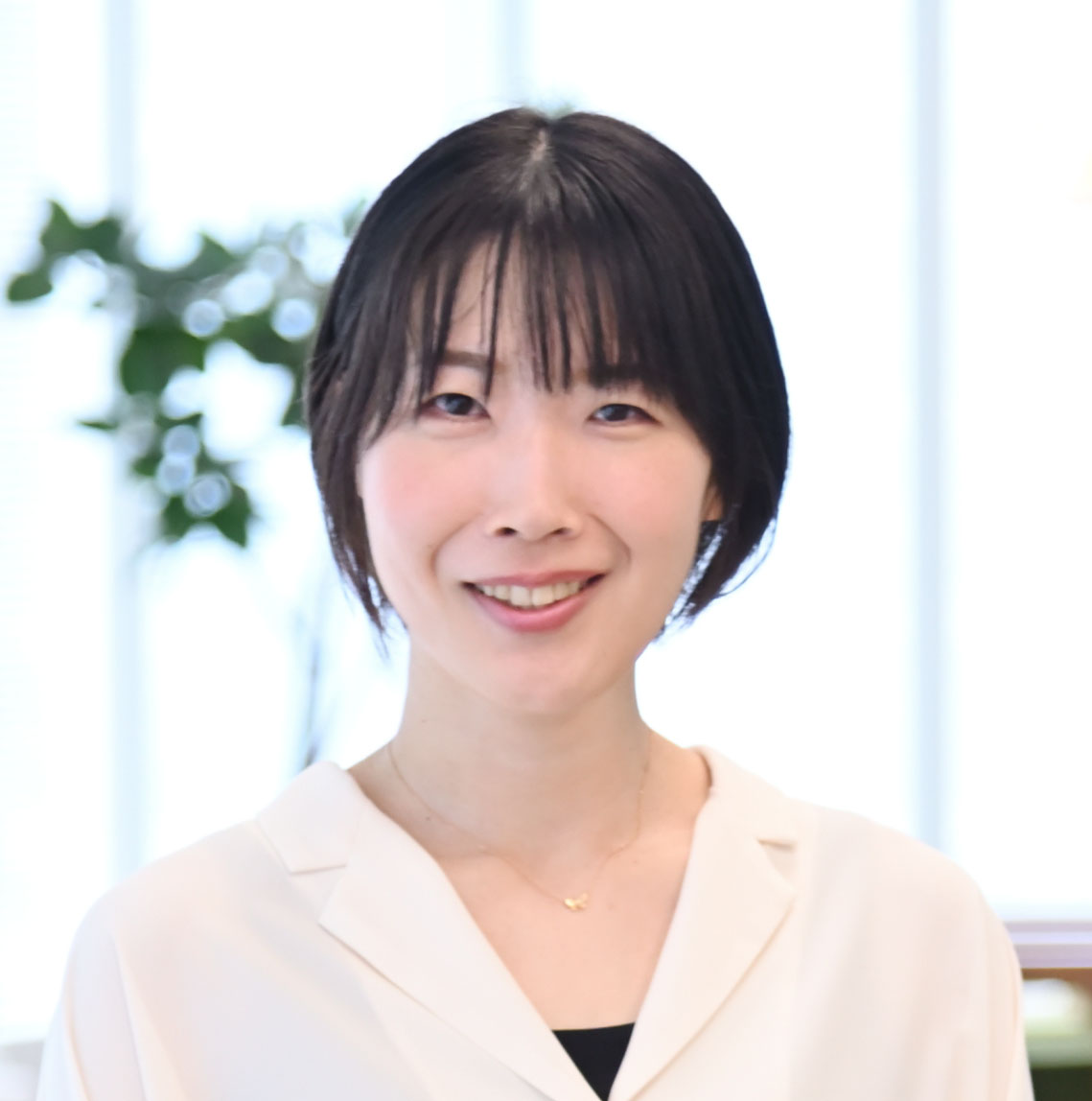

- 西田 瑛絵(にしだ あきえ)

- Service Infrastructureグループ インフラ統括本部 Service Solution本部 Development Support部。2018年ヤフー(現LINEヤフー)にエンジニアとして新卒入社。2025年4月よりKaggle学習の知識を生かしてインフラ統括本部 Security Platform本部 CTT部CAPチームでAIを利用してユーザーが投稿するコンテンツの不正を検知するプラットフォームにも携わる。

「農学部」から「ITエンジニア」の世界へ

――最初に、新卒でLINEヤフーに入社した理由と経緯を聞かせてください。

大学では農学部に在籍していました。研究の一環でプログラムを触りエンジニアに興味を持ったのですが、その頃には新卒採用が終了していて...。通年でポテンシャル採用をしていた当時のヤフーを受け、キャリアをスタートさせました。当時はエンジニアとしてのスキルがなかったため、「入社してこんなことがやりたい」よりは「エンジニアとしてのキャリアをスタートさせたい」という思いが強かったです。

――現在の仕事内容について教えてください。

入社後は、一貫してプラットフォーム開発の経験を積んできました。現在は、社内向けのプラットフォーム「ManagedVald(※2)」の開発と運用を担当しています。このプラットフォームは、LINEヤフーが公開しているVald(※3)という技術を、社内のデータサイエンティストが簡単に使えるようにするためのものです。

※2:Kubernetes上でOSSを使ってXaaSを作る!社内プラットフォーム開発事例(ベクトル検索エンジンValdの社内展開)

※3:Vald 高度にスケーラブルな分散ベクトル検索エンジン

Kaggle学習「AI ドラゴン桜」に挑戦し、「データサイエンス」の世界へ

――新卒入社からエンジニアとしてのキャリアを重ねてきたなかで、なぜ今回、Kaggleの学習を始めたのですか?

エンジニアとして「ManagedVald」の開発や運用に携わっていますが、その主なユーザーは社内のデータサイエンティストの方々です。彼らの仕事内容を知ることで、サポートできる幅がより広がり、プラットフォーム設計でも、より使いやすいものや求められるものがつくれるのではないかと感じていました。

そんなときに社内報でKaggle学習の社内プロジェクト「AI ドラゴン桜(※4)」第一期生についての記事を読みました。独学で学ぶよりもこのプロジェクトに参加するほうが、仲間と切磋琢磨しながらモチベーションを維持して学べそうだと思い、思い切って挑戦しました。

――その「AI ドラゴン桜」とは、どんな取り組みですか?

「AI ドラゴン桜」は、社内でAIのスキルを学びたいメンバーが集まり、9カ月でメダルを目指す社内プロジェクトです。「偏差値30から東大を目指す」あの受験漫画から命名されたそうですが、その名の通り、参加者はみんなデータサイエンス未経験者。私は第二期生として参加しましたが、同期は営業、企画、通訳など多岐にわたる職種の12名でした。講師は社員で、現役のデータサイエンティストが教えてくれるのも特徴のひとつだと思います。

※4:「AI ドラゴン桜」については、「高い壁にはチームでぶつかれ! 『ドラゴン桜』三田先生に聞く」でご紹介しています。

――具体的なカリキュラムについて教えてください。

まず、課題書籍が2冊あり、週に1回輪読会を実施しました。担当者を決めて発表をする形式で、自分が担当する回は特に気合を入れて読まなくてはならないので、一人で読むよりもより理解が深まりました。そのほか事務局の方が月に1回程度のイベントを企画してくれて、社内の「Kaggle」コンペの開催、課題書籍で扱っていない自然言語処理などのワークショップ、Kaggle Grandmasterによる講義などがありました。そうやって知識を身につけたり、お互いに発表したりしながらメダルの獲得に挑戦していきました。

――通常業務をしながらKaggle学習を行うにあたり、大変だったことはどんなことですか?

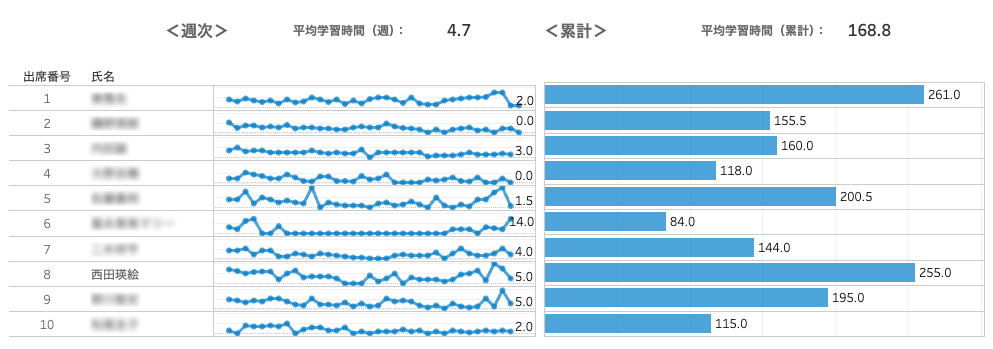

学習時間はリモートワークを生かして昼休みや業務後、週末に確保していましたが、通常業務やプライベートが忙しいタイミングで学習時間が確保できない時は焦りを感じましたね。

「AI ドラゴン桜」では、学習ログとして参加者全員の勉強時間が可視化される。

――どうやって乗り越えたのですか?

勉強時間確保のため、「さぁやるぞ」と思った時、すぐに取り掛かれるよう、データやコードはすべて自分のローカル環境に置いておくなど環境整備には力を入れました。そして、メンタル面では、1日に何時間取り組めたかよりも、「その日、自分がベストを尽くせたか」を大事にしていたので、「できるときにがんばろう」という気持ちで、あまり気にしすぎないよう心掛けていました。

また、上長には「AI ドラゴン桜」に参加しメダル獲得することを宣言していました。そのことで気合いがはいり、上長からも応援してもらえたことが心強かったですね。

――そんな焦りの時期もありながら、学習期間わずか2カ月半でメダルを獲得できたのはなぜでしょうか?

同期の中でPython(※5)を初めて触るメンバーが多い中、私はPythonを触ったことがあったので一番初めにメダルを取りたいと思っていました。

また「AI ドラゴン桜」の決起集会では、講師の方から「今からコンペに参加してください」と言われていました。「AI ドラゴン桜」の期間は9カ月ですが、参加できるコンペの数は限られています。どんどん参加することを推奨されていたので、本を読み終わるのを待たずに速攻エントリーし、コンペという実践で学ぶことができました。コンペでは仮説を元に検証を繰り返すのですが、なかなか仮説が当たらず、どうしたらいいのかわからないとなることもありました。それでも仲間や講師の方々からの応援を受けながら何度も挑戦することで、2回メダルを獲得できました。

※5:オープンソースのプログラミング言語の一つ。シンプルで読みやすい構文をもち、数値計算からWebアプリ開発、AI開発など幅広い用途で利用できることが特徴。

――メダルを獲得したコンペの情報を教えてください。

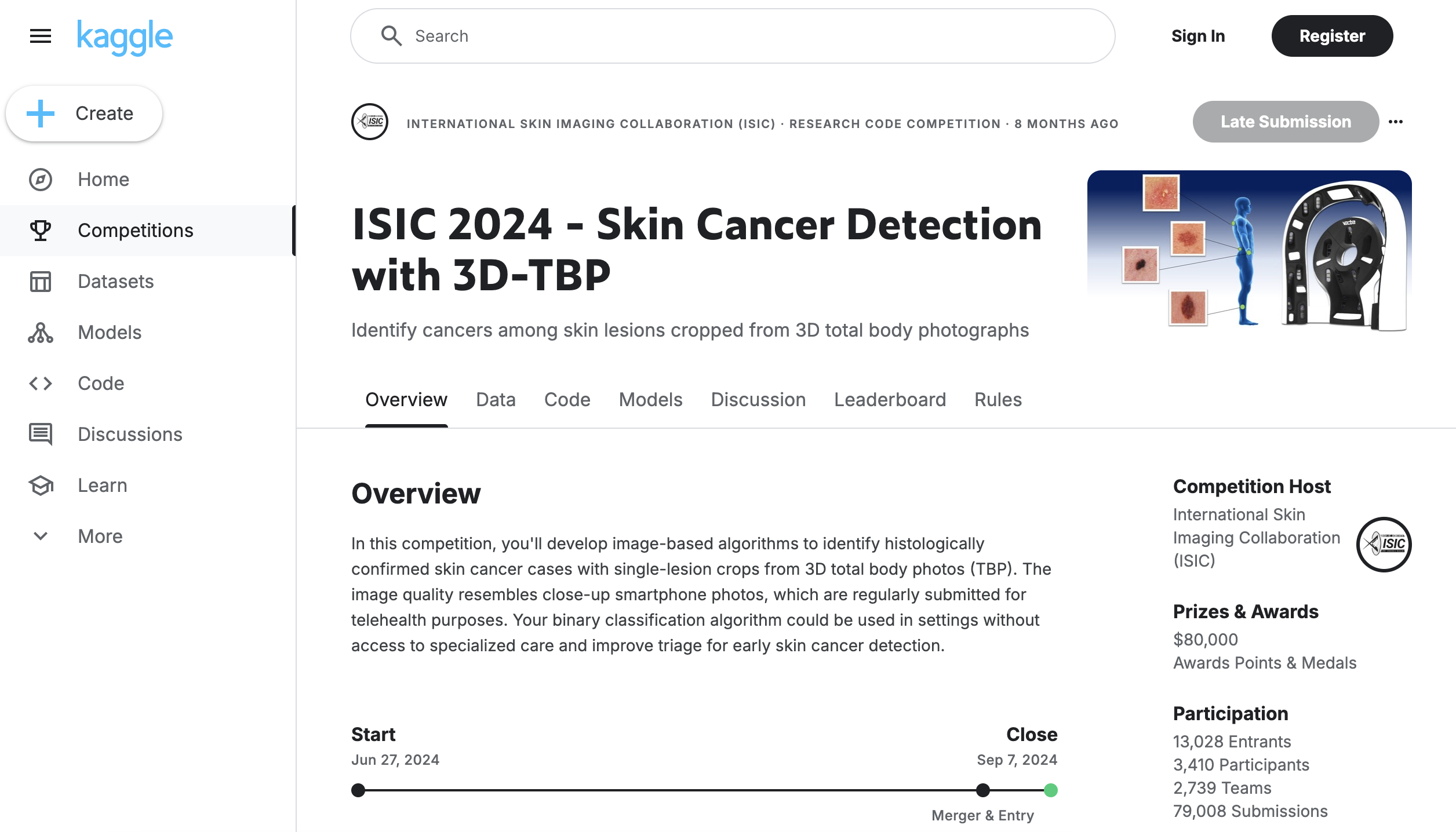

初めてメダルを獲得したコンペは「ISIC 2024 - Skin Cancer Detection with 3D-TBP」で、提供された皮膚の画像データから皮膚がんの患者である確率を予測するものでした。2回目のメダル獲得のコンペは、「CIBMTR - Equity in post-HCT Survival Predictions」で、造血幹細胞移植(HCT)を受けた患者の特徴から1年後の生存率を予測するものでした。

西田が1つ目のメダルを獲得したコンペ「ISIC 2024 - Skin Cancer Detection with 3D-TBP」(出典:Kaggle)

メダル獲得で広がった「ITエンジニア×データサイエンティスト」のフィールド

――メダルを獲得してから、周囲の反応はいかがでしたか。

メダル獲得後に「AI ドラゴン桜」での実績を見ていたプロジェクト担当者に声をかけてもらい、4月からAIを利用してユーザーが投稿するコンテンツの不正を検知するプラットフォームに兼務で携わっています。

もともと「AI ドラゴン桜」でKaggle学習に挑戦したのは現在の業務に役立てたいという思いや、データサイエンスへの興味からだったのですが、新しい業務に誘ってもらったときはとてもうれしかったですね。

――今後、LINEヤフーでどのようなことに取り組んでいきたいですか。

直近の目標は、4月から参加しているデータサイエンス業務で成果を出すことです。また、「AI ドラゴン桜」では、卒業生がチューターとして参加していて私自身も大変お世話になったので、今後はチューターや講師として参加して、ここで得た知識や経験を還元しながら仲間のチャレンジを応援していきたいですね。

長期的な目標は、楽しく働き続けることです。私にとっての「楽しい」とは、ユーザーや一緒に働く仲間に価値を提供できていると実感できることに加え、自分の好きなことに取り組み、知的好奇心を満たす新しいことにチャレンジできている状態です。今後も、ユーザーや仲間にどのように貢献していけるのか、さらに今以上に価値を発揮していくために今後、自分がどういう行動をすればいいのかを考え続け、自分自身も成長していきたいです。

――最後に、これからKaggleに挑戦する人たちや、新しいチャレンジをしようとしている人たちに向けて、メッセージをいただけますか?

私自身、興味があることに「えいっ!」と飛び込んだことで農学部からITエンジニアになり、今回の挑戦でITエンジニア×データサイエンティストへ世界が広がりました。

自分が何をしたいのかわからない、自分には何が向いてるんだろう。このままでいいのかなど悩んでいる方がいたら、軽やかに挑戦することをおすすめします。特にKaggleはメダルを取るという目標さえできれば、楽しく取り組めますし、その先に興味が広がっていくと思います。

どんなジャンルにせよ、興味があるなら難しいことは考えずに飛び込んでみる。そうすると新しい世界が自然と広がっていき、新しい挑戦や夢中になれる目標も生まれてくると思います。

取材日:2025年4月14日

文・LINEヤフー社内広報編集部 撮影・小島章太郎

※本記事の内容、所属・肩書きなどは取材日時点のものです。

【WHY?LINEヤフー】バックナンバー

-

コーポレート

社内弁護士が実現するユーザーファーストとソーシャルインパクトの両立

-

サービス

「Yahoo!カーナビ」10周年! リニューアルに込めた思いと次世代への挑戦

-

サービス

グローバル視点で挑む!「スタンプアレンジ機能」開発の舞台裏

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。