谷口:

三田先生、私は『ドラゴン桜』の大ファンでして、お会いしたかったです。データ領域の責任者をしている谷口です。

高い壁にはチームでぶつかれ! 『ドラゴン桜』三田先生に聞く

みなさんは、Kaggle(カグル※1)という言葉を聞いたことがありますか? 世界中のサイエンティストやデータアナリストが最適な分析モデルを競い合う、予測モデリングと分析手法関連のプラットフォームです。

LINEヤフーでは社員のリスキリングに力を入れており、2023年にはプログラミングやデータ分析手法の初心者である社員が、「AIドラゴン桜」(※2)と名付けられたプロジェクトに挑戦し、Kaggleで好成績を収めました。その成功を受けて、第二回目がスタートしています。

今回は、プロジェクトを立ち上げたLINEヤフーのCDO(チーフデータオフィサー)の谷口が、人気受験漫画『ドラゴン桜』の作者であり、元会社員でもある三田紀房さんとの特別対談を実施。

「偏差値30から東大を目指すのに似ている」というこのプロジェクトの成功理由、リスキリングの重要性について語り合いました。その模様をお届けします!

※1: Kaggle

※2:プロジェクト名は開始時から途中で変更になりました

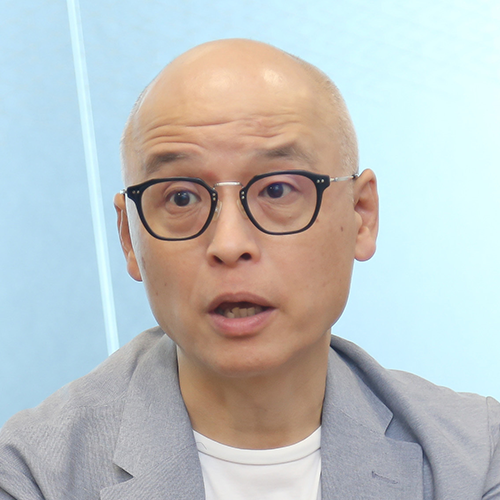

- 三田紀房さん(みた のりふさ)

- 漫画家

明治大学政治経済学部卒業後、百貨店勤務などを経て、30歳で漫画家デビュー。

代表作に『ドラゴン桜』『インベスターZ』『エンゼルバンク』『クロカン』『砂の栄冠』など。『ドラゴン桜』で2005年第29回講談社漫画賞、平成17年度文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。

現在、「グランドジャンプ」にて、医学部⽣漫画『Dr.Eggs ドクターエッグス』を連載中。

公式サイト

- 谷口博基(たにぐち ひろき)

- CDO(チーフデータオフィサー)

東京大学工学系研究科修了後、マッキンゼーを経て、2013年ヤフー入社。コーポレート統括本部企業戦略本部総合事業企画室長として株式会社一休の買収などを担当。その後、データ&サイエンスソリューション統括本部D&S事業開発室長、データソリューション事業本部長を経て、2021年4月からCDOに就任。

データサイエンティストとはデータを利活用するプロフェッショナル

三田先生:

ありがとうございます。何か、すごいことにチャレンジして成果が出たとうかがいました。まずはどんな取り組みなのかを聞かせてください。

谷口:

では、「データサイエンティストとはなんぞや?」から、説明させてください。

データは<21世紀の石油>とも例えられます。石油も原油のままだと燃やすぐらいの用途しかありませんが、精製・加工すると、ガソリンやプラスチックなどになり、人々の暮らしに大きく役立ちます。

同じように、データもそのままではあまり価値がないのですが、分析したり、最近ではAIで活用したりすることで、大きな価値が生まれます。

そういった作業を行う職業はデータサイエンティストと呼ばれ、「21世紀で最もセクシーな職業」とも言われています。

ただ、優秀なデータサイエンティストはまだまだ日本国内では少なく、採用も難しい現状があります。

三田先生:

なるほど。LINEヤフーのサービスには、多くのユーザーがいるでしょうから、それこそデータが山ほどあるのではないですか?

谷口:

その通りです。データがたくさんありますが、それを「精製」するデータサイエンティストの数がまだまだ足りません。

採用にも力を入れているのですが、LINEヤフーには本体だけで11,000人以上、グループ全体だと約28,000人の社員がいます(※2024年3月時点)。

そこで、リスキリングを行って、「社員をデータサイエンティストに育ててしまおう」と考えました。

また、私はデータ部門の責任者ですが、データサイエンティストではありません。社内にはプロのデータサイエンティストが大勢いますので、彼らから教わって、私もデータサイエンティストになりたいと考えました。

その社内プロジェクトが、2023年1月にスタートした「AIドラゴン桜」なのです。企画を社内で盛り上げるために、先生の作品名を使わせていただきました。

三田先生:

「AIドラゴン桜」、いいですね! お取り組みにぴったりです。

谷口:

ありがとうございます。とても嬉しいです。

実は、今から3年ほど前、私は「全社員をAI人材にしたい」と全社に向けて宣言したのですが、当時はまだ生成AIの波が来る前ということもあり、社員の多くは、「自分には関係ない」と感じていたのではないかと思います。

また、「AI人材」というと、高度なデータサイエンスをできるプロフェッショナルを想像しがちですが、もっと身近なものです。

自動車に例えると、製造したり、修理できたりするレベルではなく、運転できるレベルを目指しています。教習所に通えば、最低限のルールを学び、運転できるようになりますよね。そんなイメージに近いと思います。

Kaggleとは、世界中のデータサイエンティストが腕を競う戦い

三田先生:

なるほど。それで、Kaggleというのを事前に少し説明を受けたのですが、ちょっと難しくて。データサイエンティストと、どういう関連があるのですか?

谷口:

Kaggleは、世界中の優秀なデータサイエンティストが多数参加するコンペティションです。上位に入るとメダルが授与されます。まさに、東大のような場所とイメージしてください。

さまざまな企業、団体、学校などが、「この問題を誰か解いてください」と言って、問題をアップロードします。すると、世界中のデータサイエンティストが、それを解いて競い合うというわけです。

企業などからすると、今、困っている問題ですから、解決策を得るメリットがありますし、参加するデータサイエンティストからすると腕試しの場になります。また、上位に入れば賞金を受け取ることもできます。

私が立ち上げた「AIドラゴン桜」は、そのメダルを初心者が、わずか1年で取りにいく、というプロジェクトです。『ドラゴン桜』で東大受験に挑戦した登場人物のように、社内のみんなに、「自分もできるかもしれない」と思ってもらいたかったのです。そこで、性別、年代、職種などをばらばらにして、誰かに投影できるような状態にして開始しました。

三田先生:

そこで、『ドラゴン桜』が登場するのですね。初心者でも努力すれば、高いレベルに到達できるという発想がいいですね。原作者として、共感します。

実際、「AIドラゴン桜」ではどんなことをして、結果はどうでしたか?

谷口:

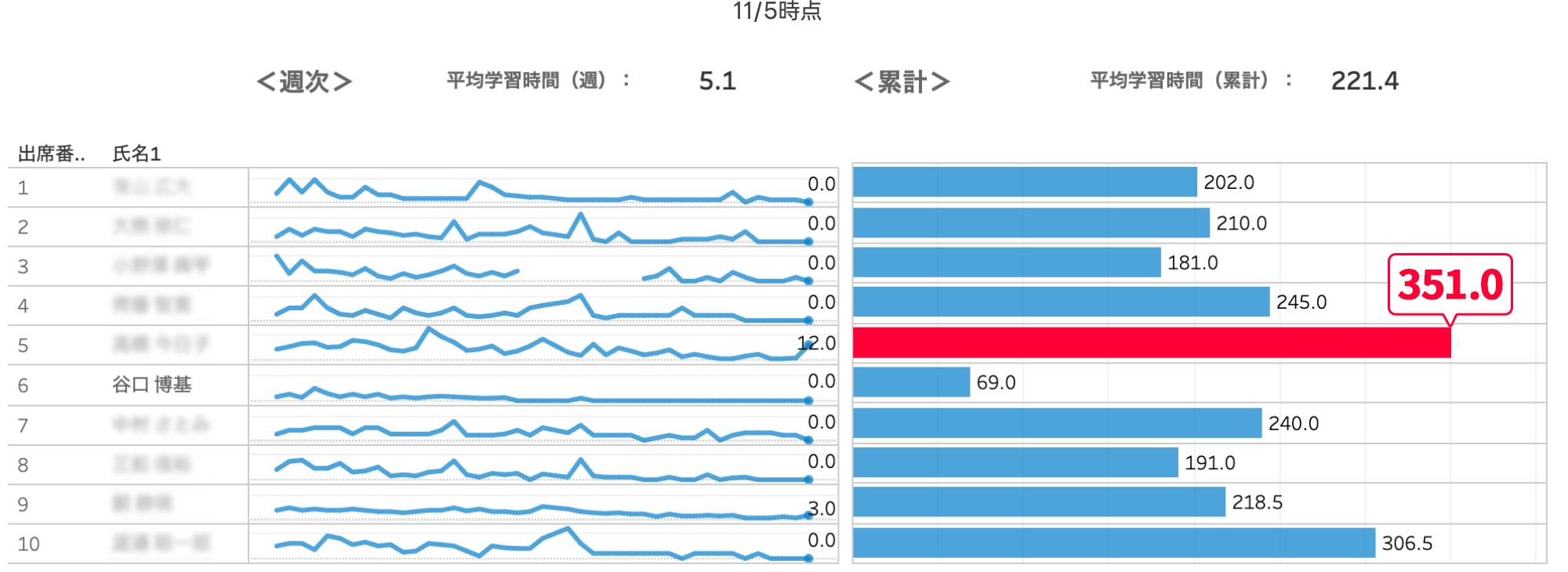

まず、応募者の中から、10人を選抜しました。約1年かけて、社員のメダリストが講師となり、週に一度、同じテキストを使って勉強会を実施しました。どれだけ個別に学んでいるかなど、学習ログは全て社内に公開しました。

そして、各自が実際のコンペティションに挑戦し、最終的に6枚のメダルを獲得しました。中でも、上位1%の金メダルを獲得した企画職の女性は、0歳と2歳の小さなお子さん二人を育てながら、成果を出したのです。これには私も驚きました。

その結果を受けて、二期目も継続することになり、多くの参加希望者から再び選抜して取り組みを行っています。

※「AIドラゴン桜」第一期生の卒業式での1シーン(タイトルロゴ『ドラゴン桜』は、三田先生が所属する株式会社コルクにお借りしたもの)

※第一期生の学習ログ。金メダルを取ったメンバーの学習時間が最も多く、メダルを取れなかった谷口の学習時間が最も少ない(全参加者が毎週の学習時間を全社員に向けて公開した)

三田先生:

おお、すごい! 素晴らしいですね!

谷口:

自画自賛になりますが、本当に素晴らしい成果が出たと思っています。ただ、私は悔しいことに、メダルを取れませんでした。「留年」して、二期生と一緒に、再チャレンジします。

チームで仲間と挑むことで、より高い壁を乗り越えられる

三田先生:

お話を聞いていて、良いなと感じたことが二つあります。

一つは、東大のように、高い山を目指したこと。もう一つは、チームで取り組まれていることです。

僕は岩手県の公立高校の出身ですが、2022年に母校での講演の後、生徒たちが東大を目指すプログラムが始まったんです。

挑戦⾃体は素晴らしかったのですが、根本的な問題が起きました。

データを見ると、みんな真面目で優秀で、学力的には東大合格できるレベルだったのに、受験本番直前になると、志望を切り替えて、続々と他の国立大学へ流れてしまったのです。結果、2024年に受験したのは2名で、不合格でした。

「東大なんてはるか上だ」と、決めてしまっている学生がいるようです。

Kaggleの取り組みも同様に、「どうせ、専門的な勉強をした人しか受からないんでしょ?」という思い込みが、あるのではないでしょうか。そうした意識を変えるだけでも、世の中が相当変わると思います。

谷口:

その通りです。実際に参加したメンバーからも、「一人だったらたぶん無理だった」という声が多かったです。10人で取り組むことで、「これができない」、「こうすれば良い」と、お互い話しながら進められたのだと思います。

「もっと頑張れ」よりも「君はできる」がモチベーションにつながる

三田先生:

難しいことやハードルが高いことに挑戦しようとしている人には、「なんだか、いけそうだぞ」と思わせることがとても大事です。

僕の場合、高校生をよく例に出すのですが、真面目すぎる生徒は、「ちゃんと積み重ねていかねばならない」、「勉強とは、そういうものだ」と、思いがちです。

でも、結局、受験とは点取りゲームなのです。何をどれくらい取るかで、勉強の取り組み方の方向性が大きく変わります。そういう情報を誰かが伝えてあげないと、なかなか良い結果を出すのは難しいですね。

また、取り組む前に正しい情報を得ていない受験生も多いのです。「こうに違いない」とか、「東大とはこうだ」、「こういう人が受けるところだ」などの思い込みをどうやって取り除いてあげるかが大事です。

それさえなくなれば、車のタイヤがぐるぐる回りだすようにスピードアップするので、もう子どもたちは勝手にどんどん勉強するものです。

谷口:

「AIドラゴン桜」と、先生の作品名からお借りしたのはまさに、「先入観を取っ払ってほしい」という思いからです。あの作品の登場人物たちのように、「高みを目指すんだ」「人生を変える取り組みなんだ」というのがひと目でわかりますから。

三田先生:

僕はよく講演会に呼ばれて先生たちと会話する機会も多いのですが、生徒に対して「君たちはできる」「優秀だ」と褒めると、「怠けると思っていました」と言った先生がいました。

日本人は、よく「もっと頑張れ」と言うじゃないですか。「まだまだできる」みたいな感じで、「もっと伸びるんだから、もっと頑張れ」と。でも、逆に、「できるできる」と言ったほうが、いい結果というか、その人のやる気を引き出せるんじゃないかなと僕は思っています。

実際、「優秀だ」と言われたほうが気持ちも、モチベーション上がりますし、「じゃあ、もっとトライしよう」という子が出てくるものですよ。

谷口:

実際この取り組みに参加する社員は、みんな優秀なのですが、きっかけがなかったら、「今の仕事以外にトライしようかな」とは思わなかったのかもしれません。これも先生のお話に似ているなと思いました。

三田先生:

少し話が変わりますが、2024年12月にインドネシアのジャカルタで「アジア甲子園野球大会」を主催するんですね。

フィリピンで子どもたちに野球を教えていた元プロ野球選手から、「アジアで野球を広げるための良いアイデアはないですか」という相談を受け、「大会をやろう」と提案しました。

子どもたちは野球を頑張っても、ゲームで勝って褒められる場がなかったので、それを作ってあげたいと考えたのです。

日本には「甲子園」というよくできた仕組みがあります。ですから、僕はどうしても「甲子園」と付けたかった。「甲子園」というブランドをアジアに輸出して、子どもたちに浸透させたいと思いました。

大事なことは、「褒められる場」をいかにうまく演出するかということです。その最初の一歩をいかに、価値があるものだと提示できるか。「それを実施すれば何か、すごくいいことがありそうだ」と思わせることができれば、全体のスキームが変わってくると考えています。

甲子園だって、第1回大会の出場チームはわずかでした。それが今や100年続く、高校野球の頂点になりました。圧倒的なブランドになっていますよね。

いかに「楽しく、面白く」取り組むか、楽しさが継続の秘訣

谷口:

先生は、社会人を経験されてからデビューされたと聞きました。私も、通常の業務をやりながら、Kaggleにチャレンジするのはちょっと大変でした。先生が継続できた理由はなんですか?

三田先生:

継続の鍵は、「面白い」と「楽しい」ですね。そうじゃないと続かないじゃないですか。

僕が漫画を描き始めたときは、自分の考えたものを表現することに面白さを感じました。面白い時間を過ごしていると楽しいですよね。苦行みたいになると、誰もやりたがらないので、「なんか面白そうだよね」、「楽しそうだよね」と感じることが必要だと思います。

それこそ、受験勉強は点取りゲームですから、インプットしたことを、アウトプットとして出せれば点数上がります。点数が上がれば面白いし、達成感が得られるので、「もっとやろう」となるでしょう。

日本の教育では、漢字テスト、九九など、細かいテストを何回も行うことで、小さな成果の積み重ねが生徒を成長させる仕組みになっています。

このように、目に見えた成果の繰り返しがプログラムの中にあると、「なんか俺でもできる」、「ここまでできたぞ」「じゃあ、もっとやろう」という気持ちになるのではないでしょうか。

谷口:

「AIドラゴン桜」でも、小さな成果の積み重ねを意識しまして、途中途中で小さなコンペを行っています。勝った方のことはみんなで褒め称えています。

三田先生:

いいですね。成果が出たら、「おお、すごい!」と褒めてあげれば、「おお、俺はいけるのかな!」となるのです。そこで、いい意味での勘違いをさせることが自信につながりますから、大事ですね。

谷口さんも、今度こそ「AIドラゴン桜」でメダルを取ってくださいよ! きっと、できる方だから大丈夫!

谷口:

はい、次こそ、なんとしてもメダルを取って、生徒は「卒業」したいと思っています!

取材日:2024年7月22日

※記事中の所属・肩書きなどは取材日時点のものです。

※2025年4月30日にプロジェクト名などを一部修正しています。

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。