環境基本方針

情報技術は世の中を豊かで便利にしていく一方で、電力を中心としたエネルギー消費に伴う温室効果ガス排出という形で環境負荷を与えており、産業全体の拡大とともにその負荷も増大しています。私たちは持続可能な社会の実現に向けて、気候変動問題への取り組みを推進するとともに、事業活動にともなう環境負荷の低減、廃棄物対策、自然資本・生物多様性の保全に取り組んでまいります。

また、気候変動によって激甚化・頻発化していく自然災害の脅威に対応していくため、さまざまな解決手段を準備・強化し、社会の助けとなることを目指します。

環境基本方針

私たちLINEヤフーおよびLINEヤフーのグループ会社で構成されるLINEヤフーグループは、

情報技術の活用により、未来世代に向けた地球環境保全への取り組みを継続的に実践します。

1. 脱炭素社会の実現

- 環境負荷低減の中期目標を設定し、その達成に向けサプライチェーンと共に取り組みます

2. 自然資本の保全

- 事業による生態系への影響に配慮し、持続可能な調達、廃棄物対策および水資源・生物多様性の保全に努めます

- 地球環境保全の取り組みを支援します

3. 法令遵守と国際的責任の遂行

- 環境問題を重要視し、リスク低減に努めます

- 環境保全に関わる国内法令を遵守します

- 国際環境イニシアチブに賛同し、国際社会と協調して気候変動対策に取り組みます

4. サービスを通じた、社会との連携

- 気候変動にともなう自然災害に対して、自治体との連携や防災・減災サービスなどを通じ社会と連携します

- 持続可能な社会の実現に向け、循環型サービスを拡充します

5. 未来を創る、教育・啓発活動

- 社員の一人ひとりが、環境問題の重要性を理解し、環境に配慮したサービスの改善やイノベーションの創出ができるよう、教育・啓発活動を行います

本環境基本方針は、M&Aや新規事業領域を含むすべての事業活動を対象としており、当社上級執行役員による承認に基づき制定しています。また、LINEヤフーグループでは毎年の有価証券報告書やホームページにおける環境パフォーマンスデータの開示を通じて、当社グループの進捗を透明性をもって報告すると共に、投資家をはじめとするステークホルダーのみなさまと環境課題に対して今後も継続的に協議していきます。

環境目標

未来世代に向けた地球環境への責任

LINEヤフーグループは、主要な事業の一つであるインターネットメディア/サービスの性質上、データセンター稼働等に必要となる電力やサーバー冷却等に不可欠な水資源に大きく依存しています。また、自社のみならず連携する企業も多岐にわたることから、サプライチェーン全体での影響は甚大です。これらの活動で排出する「温室効果ガス」や「水資源」への依存を減らしていくことは、「未来世代に向けた地球環境への責任」であるとともに、自社の「原材料調達力」を高め事業リスクを低減させることに繋がると考えています。そのため、サプライチェーンを含めた温室効果ガス排出量や水使用量は特に優先すべき課題として、以下のとおり指標と目標を掲げるとともに、再生可能エネルギー戦略等のもとでエネルギー消費全体の削減を目指しています。また、その他の環境課題である資源循環にも評価指標を定め、これらの課題を中心とした環境課題への継続的な取り組みを測る指標として、環境投資額のモニタリングを行っています。

指標:温室効果ガス排出量

|

基準年 ※2

|

2022年度

|

2023年度

|

2024年度

|

|

|---|---|---|---|---|

| 短期目標 2025年度までに、LINEヤフーにおけるスコープ1およびスコープ2の温室効果ガス排出量を実質ゼロ(mtCO2e)※1 |

2022年度

|

99,433

※3

|

79,698

|

8,400

|

| 中期目標 2030年度までに、LINEヤフーグループにおけるスコープ1およびスコープ2の温室効果ガス排出量を実質ゼロ(mtCO2e)※1 |

2022年度

|

117,759

|

92,567

|

19,689

|

| 長期目標 2050年度までに、LINEヤフーグループにおけるスコープ1、2およびスコープ3の温室効果ガス排出量を実質ゼロ(mtCO2e)※1 |

2022年度

|

3,396,196

|

3,382,376

|

4,004,124

|

※1 純量ベース(2024年度はスコープ1を対象にオフセットしました。カーボン・オフセットについてはこちらをご覧ください)。また、スコープ2はマーケット基準に基づいています

※2 LINEヤフー(当時Zホールディングス)「2030カーボンニュートラル宣言」発表に伴い、2022年度を基準年として目標改定(2022/03)

※3 LINEヤフーは2023年度にヤフーとLINE等のグループ内再編を行ったため、2022年度は当時の合併各社における温室効果ガス排出量の合算値

指標:水使用量(売上収益 100万円あたり)

|

基準年(2022年度)

|

2023年度

|

2024年度

|

2030年度目標

|

|

|---|---|---|---|---|

| 2030年度までに、LINEヤフーグループにおける水使用量を10%削減 |

0.285

|

0.289

|

0.312

|

0.261

|

※1 一部データセンターの水使用量等(2021‐2024年度分)について、集計上の誤りが発覚したため修正しました。それに伴い、目標数値の再設定を行いました(2026年1月)

関連リンク

環境データ

LINEヤフーグループの環境データは、関連リンクからESGデータ集をご確認ください。

関連リンク

推進体制

取締役会による監督体制

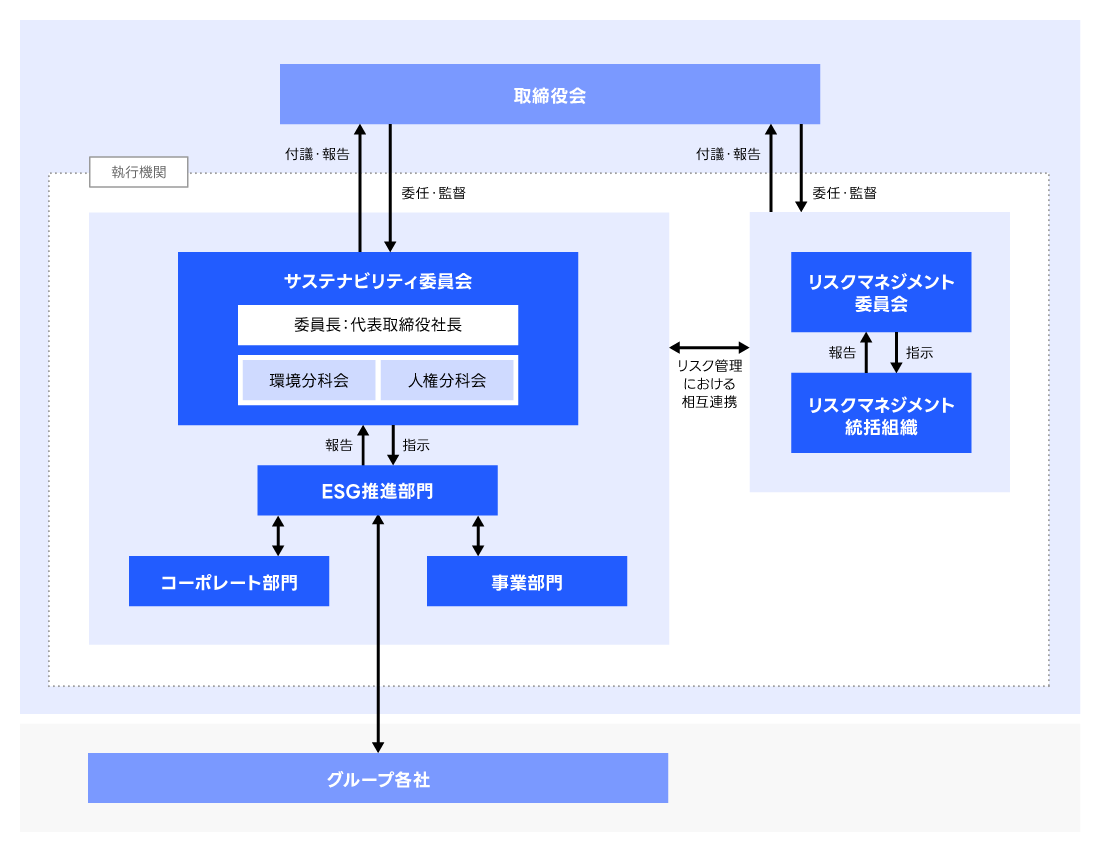

LINEヤフーは、グループ会社横断でサステナビリティを巡る諸課題への取り組みを推進するべく、最高意思決定機関である取締役会の監督のもと、代表取締役社長が委員長を務めるサステナビリティ委員会を中心とした執行体制を構築しています。サステナビリティ委員会の配下には、グループ各社の環境責任者が委員となる環境分科会を設け、当社グループの環境方針・施策の検討や、グループ各社における具体的な課題への施策の共有・推進等を担っています。また、ERM(Enterprise Risk Management:全社的リスクマネジメント)を統括するリスクマネジメント委員会およびリスクマネジメント統括組織と、サステナビリティ関連組織が連携して気候変動や自然資本および資源循環に関するリスクの特定・評価・低減に取り組んでいます。

監督体制については、取締役会がサステナビリティ委員会から重要事項の付議・報告を随時受けるとともに、リスクマネジメント委員会からもサステナビリティ関連のリスクを含む全社リスクの報告を原則半年に一度受けています。取締役会は、付議された重要事項の審議・決議を行うことを通じて、移行リスクをはじめとする気候関連のリスクとその対応状況を監督する責任があります。具体的には、当社グループのマテリアリティ、GHG削減目標をはじめとする環境関連目標の策定や進捗の監督等を行っています。

なお、当社では気候変動に関わるリスクおよび機会への対応が、別のサステナビリティ関連のリスクおよび機会を生み出すトレードオフの可能性があることを認識し、対応を協議・実施する際にはトレードオフの発生可能性も含めて評価しています。

トレードオフを考慮した事例:

・太陽光発電事業は再生可能エネルギーの増加に寄与するものの、生物多様性に対して悪影響を及ぼす可能性があります。

・それらの悪影響を回避するため、当社がバーチャルPPA契約を締結した岡山県真庭市に建設される「真庭太陽光発電所(2026年竣工予定)」は、自然環境への負荷を考慮し新たに土地の開拓が不要なゴルフ場跡地に建設されます。生物多様性保全の観点では、環境アセスメント法に基づき、地域に生息する生物に対応して適切に環境が保全されています。

・また「真庭太陽光発電所」の建設および運転に必要な事業者および従業員は、地元雇用が優先される予定です。これにより、雇用が創出され、地域の発展につながります。

また、取締役※のサステナビリティ推進へのコミットメントを図るべく、役員報酬のうち、現金賞与額決定の指標として±5%の範囲でサステナビリティ評価(気候関連を含む、他のマテリアリティ指標との区分不可)を組み込んでいます。サステナビリティ評価は、ミッションおよび中長期的な企業価値向上の実現に向けてカーボンニュートラルの進捗度をはじめとした各マテリアリティ指標における前年度の実績に加えて、ESG評価機関の外部評価によって構成されています。なお、サステナビリティ評価の指標(±5%)は独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会にて決議されています。

なお、報酬ポリシーはコーポレートガバナンスをご覧ください。

※ 監査等委員である取締役を除く。

経営者の役割

取締役会の監督のもと、代表取締役社長 CEOが委員長を務める「サステナビリティ委員会」を設置し、サステナビリティを巡る諸課題に取り組む推進体制を構築しています。

代表取締役社長 CEOはCDPレポートへの署名をはじめ環境諸課題にコミットしており、グループ全体での推進を図る「環境分科会」および「人権分科会」等での議論について、サステナビリティ委員会等で環境領域における報告を適宜受けることで、グループでの方針策定や施策検討、進捗管理を行なっています。

ステークホルダーに対する人権方針

LINEヤフーグループは、「LINEヤフーグループ人権ポリシー」のもと、企業活動のあらゆる場面において、自然との結びつきの強い地域社会に属する人々の人権を尊重し、持続可能な環境・社会の発展に貢献します。また、サプライヤー・ビジネスパートナーなどに対しても、国際的な人権規範およびLINEヤフーグループ行動規範にのっとって、人権を尊重し、侵害しないように求めます。

その実行に向けて、「サステナビリティ委員会」に連なる組織として、「環境分科会」と並列に「人権分科会」を設置し、人権に関わる基本方針および取り組み施策における進捗について、取締役会による監視体制と、経営による推進体制を構築しています。

関連リンク

リスクマネジメント

リスク管理のプロセスおよび方針

LINEヤフーは、取締役会監督のもと、代表取締役社長をリスクマネジメント最高責任者としたERM(Enterprise Risk Management:全社的リスクマネジメント)体制を構築しています。具体的には、包括的に当社およびグループ会社における経営および事業に関わるリスクを的確に把握し対応するための全社横断的なリスク管理体制を整備しており、サステナビリティ関連のリスク管理に関してもERM体制に統合されています。

ERM体制におけるリスクの評価において、当社グループのミッションの実現および事業活動に関わる目標の達成等に影響を及ぼすリスクを特定し、リスクが顕在化した場合の影響度(リスクが目標達成に与える影響の大きさ)と発生可能性(どのくらいの可能性/頻度で顕在化するか)の観点から分析しています。そして、影響度×発生可能性=リスクの大きさとし、リスク評価をした上で対応を行っています。

ERM体制において把握したリスクのうち気候関連をはじめとするサステナビリティ関連のリスクについては、事業部門およびグループ会社から収集したリスクアセスメント結果をもとに、リスク主管部門であるESG推進部門がリスクの識別・評価・優先順位付け・モニタリングを行い、サステナビリティ委員会配下の環境分科会・人権分科会に報告の上、リスクへの対応策を検討・実施しています。なお、機会についてはマテリアリティ特定に向けた議論を通じて、グループ各社各部門が事業・サービスの特性に応じた検討内容から抽出しています。

関連リンク

気候関連のリスク管理

内部環境や外部環境の分析、経営層や実務責任者による認識を踏まえ、特に重要度が高いリスクを「グループトップリスク」と位置づけており、気候関連リスクも含め評価結果が高い場合にはその位置に選定されます。気候関連リスクは、ERM活動および年に1度の環境データの集計機会を通じて、環境による影響も考慮しながら適宜見直し、優先度をつけて対応策を実行しながら進捗のモニタリングを行っています。

カバレッジ

環境指標のカバレッジ

LINEヤフーグループは連結子会社を対象に各環境指標を集計しております。各環境指標のカバレッジ率は、集計が行えた連結子会社の連結売上収益割合の合計により算出しています。