竹安:

送り手と受け手のズレは、SNSでこそ起こりやすいので、発信前に「相手にどう受け取られるか」を想像することが大切です。

「ITのチカラで未来をデザイン」中高生向けサマーキャンプ2025レポート

この夏、LINEヤフーの東京・紀尾井町オフィスに中高生たちの元気な声が響きました。

7月28日から5日間、社員が講師となって開催した「サマーキャンプ2025」は、日替わりでテーマが変わる体験型プログラムです。

LINEスタンプづくりで「伝わる表現」を考えたり、AIと一緒に未来の自分を描いてみたり。さらには「闇バイト」や「誤情報」にどう向き合うか、社会に出る前に知っておきたい「情報の見抜き方」を学ぶセッションも。東京都と連携したプログラムでは、花火大会のビッグデータを分析し、人々の行動や思いに迫りながらサービスを考える職業体験に取り組みました。

「ITのチカラで未来をデザインしよう」をテーマに、LINEヤフーが中高生とともに取り組んだ5日間のプログラムの一部をお届けします!

「おもしろいね」は本当に伝わる? LINEスタンプで学ぶSNSリテラシー

1日目は、LINEスタンプをテーマに「伝える×伝わる」を考えるプログラム。

前半は生成AIを活用したスタンプ制作、後半はSNSリテラシーのワークショップという、制作と学びの二部構成で実施しました。

まず、LINEスタンプを「LINEスタンプメーカー」で作成します。

※LINEスタンプの作り方

「AIにイメージを伝えるのって、意外と難しい!」

「友だちにウケそうなのは...?」

中高生たちはLINEスタンプメーカーを使いながら、言葉にしづらい感情やメッセージを形にしていきました。

いろいろなテーマと絵のタッチを組み合わせてオリジナルLINEスタンプを作れます

みなさん真剣な表情でスタンプ作りに取り組んでいました!

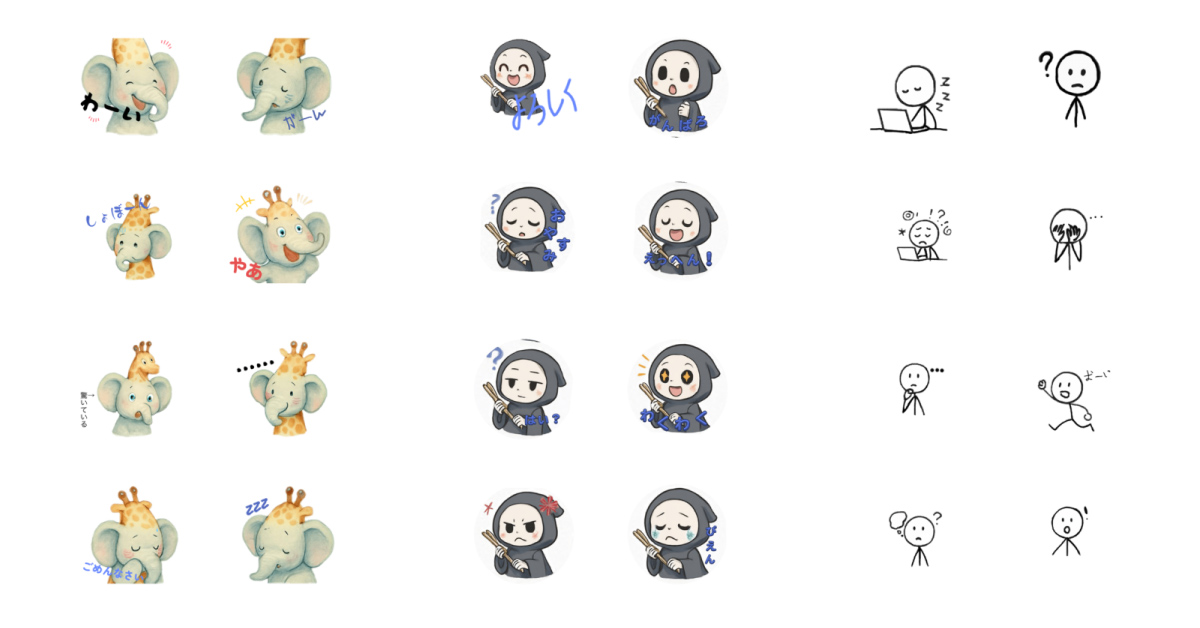

学生さんが作成したスタンプの一部

スマホひとつで簡単に作れるので、興味のある方はぜひ試してみてくださいね。

LINEスタンプメーカー

スタンプの作り方 | スタンプの作り方を動画で見る

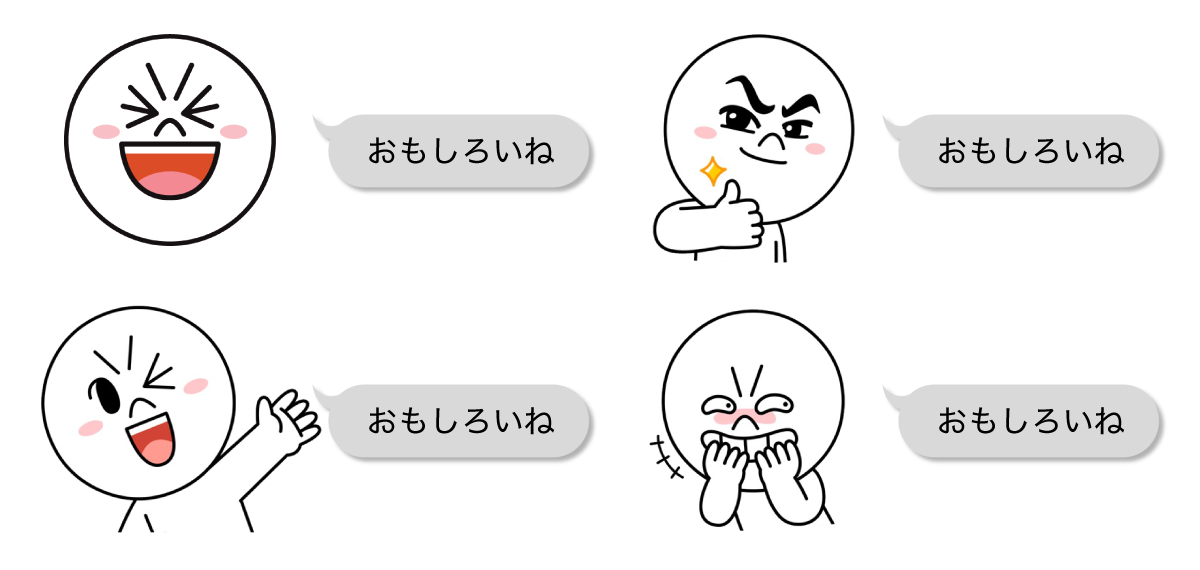

後半は、中高生のみなさんが作ったスタンプをもとに「その言葉、本当に伝わっている?」を考えるワーク。

「この『おもしろいね』ってスタンプ、どう受け取る?」

という問いかけから、スタンプの「意味のズレ」を考えました。

これらのスタンプを受け取ったとき、みなさんはどんな風に感じるでしょうか...?

「おもしろいね」という言葉一つとっても、

「お笑い的に面白い」

「内容が深くて興味深い」

「ばかにされた気がする」

と、感じ方はさまざま。

このスタンプを見たときも、

「面白いというより、ちょっと嫌な気持ちになる」

「ちょっとばかにされた気がする」

「これは相手の意図がわからなくて不安になる」

など、想像以上に「言葉と感情のズレ」があることを実感している様子でした。

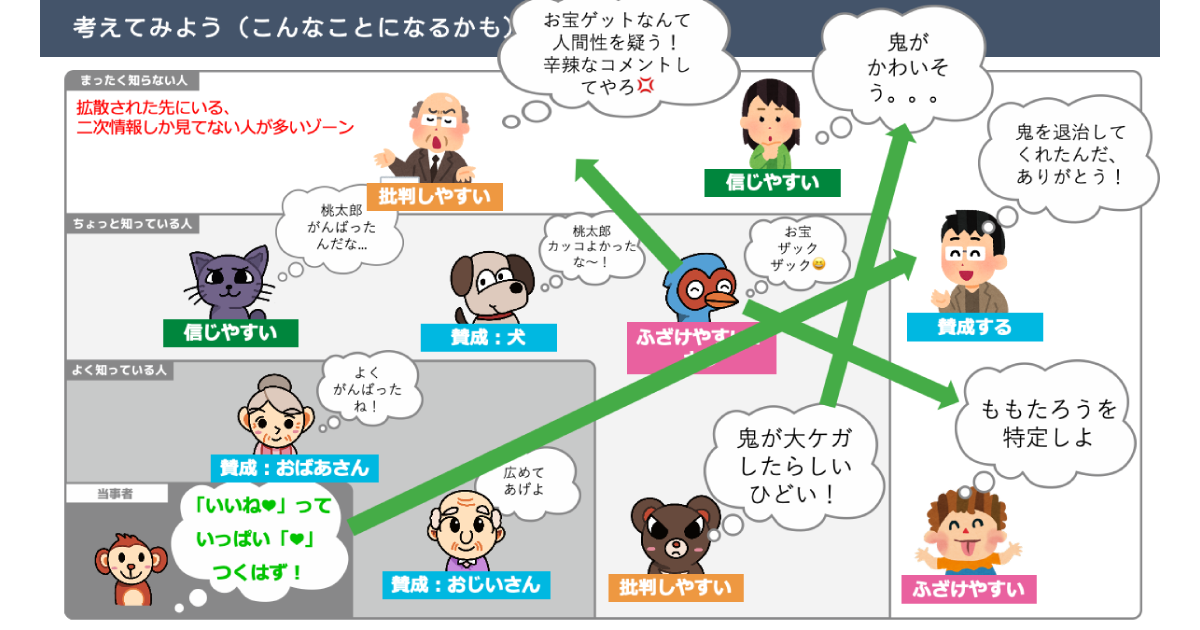

続いて行われたのは、昔話「桃太郎」をSNSで発信したら? という、ちょっとユニークなケーススタディです。

出典:LINEみらい財団 「楽しいコミュニケーション」を考えよう!「ネットトラブル編」より 一部変更

「もし、桃太郎の鬼退治についてSNSに投稿したら、どう反応されると思いますか?」

という問いかけに、

「鬼の権利は?」

「お宝を勝手に取っていいの?」

「桃太郎の場所が特定されるかも」

など、するどいコメントや拡散のシナリオも出ていました。

SNSなどで発信する前に、この「4タイプの視点」で想像してみよう

最後は、中高生のみなさんが作ったスタンプが「どんな人に、どう伝わるか」を振り返り、プログラムは終了。

「この言葉、誰にでも同じように伝わるわけじゃないんだ」

LINEスタンプをきっかけに、そんな気づきを得た参加者も多かったようです。

竹安:

表現・発信への反応を受け取る時は、それぞれの捉え方から導き出した「思い込み」があることを知っておきましょう。そして、本当の意図は送った人にしかわからないから、気になったら聞いてみてください。

そして、みなさんが表現・発信する時には、いろいろな捉え方をするタイプの人がいることを想像してみましょう。

特に、SNSでは発信者の意図がどう伝わるかは相手次第です。反応を想像したうえで、それでも発信するのか、少し調整して届けるのか。自分で「選ぶ」ことが大切です。

花火大会をビッグデータで読み解く! 検索と移動から見える人々の行動と思い

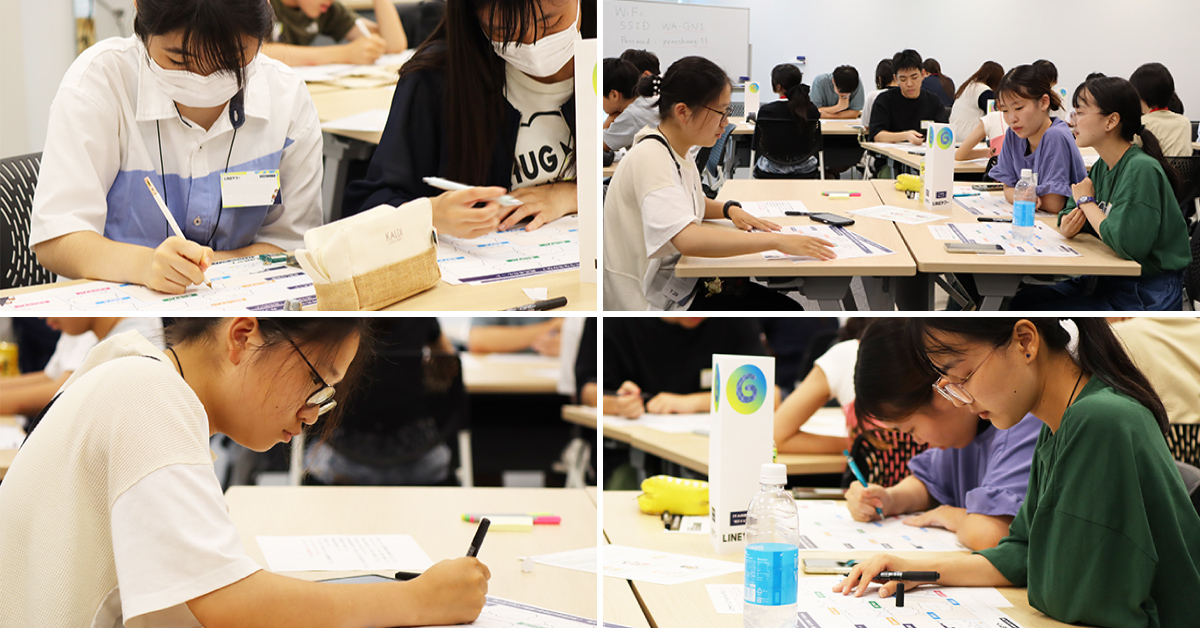

2日目は、LINEヤフーのビッグデータを使って「人の動き」や「検索の傾向」から社会のリアルを読み解きました。

今回のテーマは、毎年多くの人が訪れる隅田川花火大会です。

プログラムの設計と教材制作を担当した水上。ビッグデータを活用した探究教育プログラムを開発している。

「身近な隅田川花火大会を題材に、実社会で使われるビッグデータ分析ツールで社会を読み解く体験を中高生に届けたいと企画しました。データから人々の行動や気持ちを読み取り、ニーズを捉えた企画案や課題解決案を考える面白さを感じてほしいと思います」

分析には、LINEヤフーが社外向けに提供しているビッグデータ可視化ツール「DS.INSIGHT」を使用。

実際の検索データや位置情報をもとに、「人はいつ・どこで・何を調べ、どこに集まっていたのか」をグラフや地図で視覚化し、データの背景にある行動や思いを読み取っていきました。

「19時から一気に来場者が増えるのはなぜ?」

「穴場スポットを調べた人はどの層が多い?」

翌日は、中高生たちは検索・人流データをもとに「隅田川花火大会をアップデートするサービスを、隅田川花火大会実行委員会に提案するつもりで」という設定のもとに企画を考えていきます。

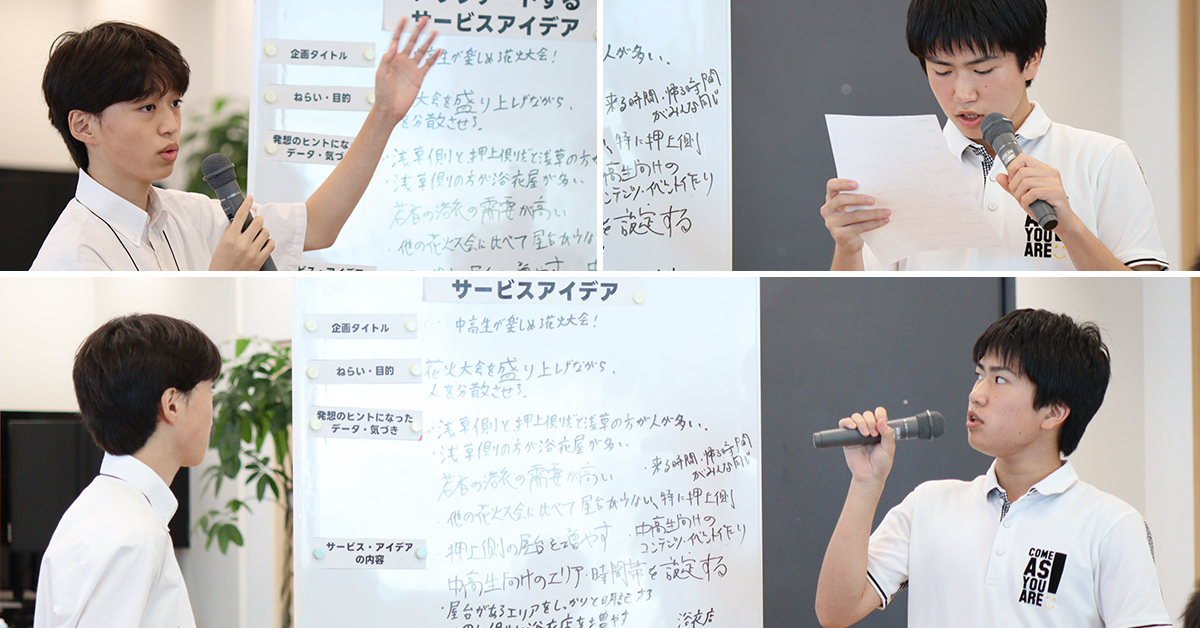

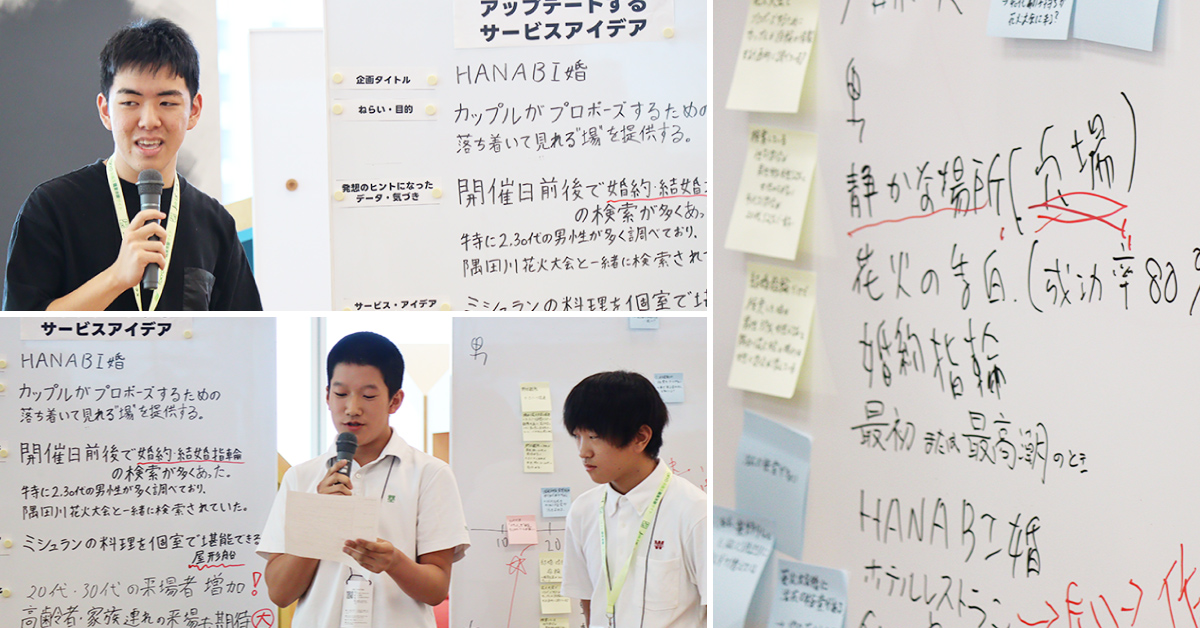

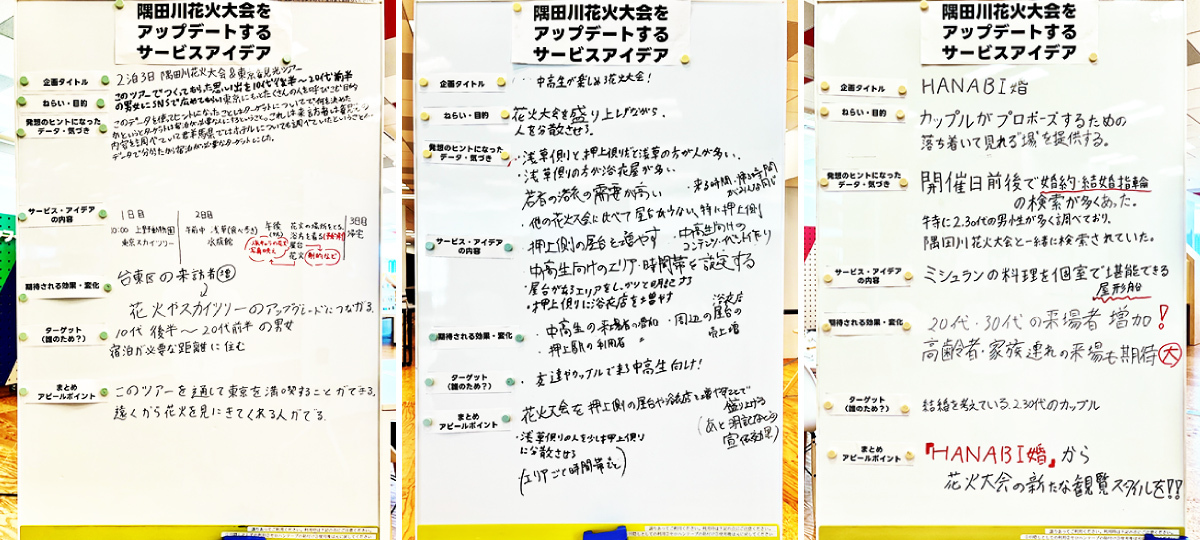

中高生が提案 隅田川花火大会をアップデートするサービスとは

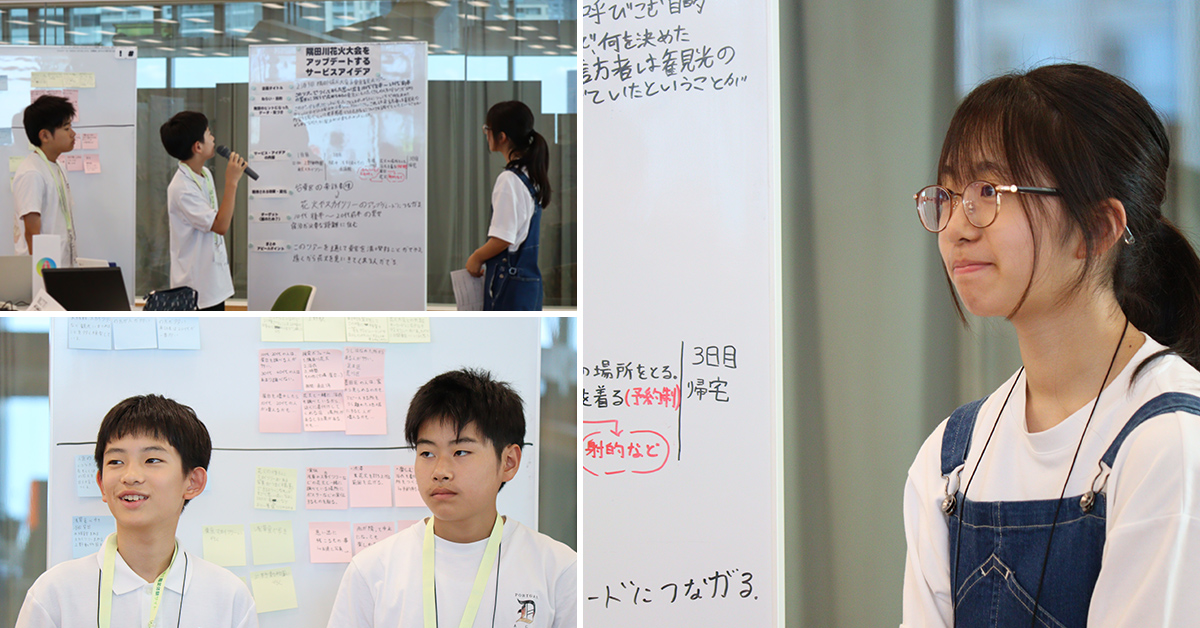

3日目は、前日に読み解いた花火大会のビッグデータをもとに、隅田川花火大会をアップデートするサービスを考える企画提案ワークを実施しました。

3チームに分かれて行われた発表には、中高生とは思えない着眼点や独自の視点が反映されていました。

A班(中学1~2年生):観光+花火の2泊3日東京ツアー

群馬県からの来場者が多いことや、「隅田川花火大会 浴衣」といった検索ワードが多く見られたことから、遠方から訪れる若者に着目したA班。

群馬県からの来訪者向けに観覧旅行をセットにした体験プランを提案。観光と花火大会を2泊3日で楽しめる構成で、キャラクター花火や着付け体験など、若年層に響くアイデアが詰まった内容になっていました。

舩水(DS.INSIGHT担当)

まさに旅行会社のマーケターがやっていることに近いと思います。誰が、どこから来て、何に興味を持っているかという視点でデータを読み解き、それに基づいてサービスを組み立てるプロセスが本当に見事でした。

B班(中学2~3年生):混雑解消と若者がより楽しめる花火大会

人流データから「浅草駅側に来場者が集中し、押上駅側にはあまり人がいない」ことに着目。

混雑緩和を目的として、浴衣レンタル店を押上側にも出店することで人の流れを分散させる施策や、若年層向けのイベントを押上側でピーク前に開催するアイデアを提案しました。

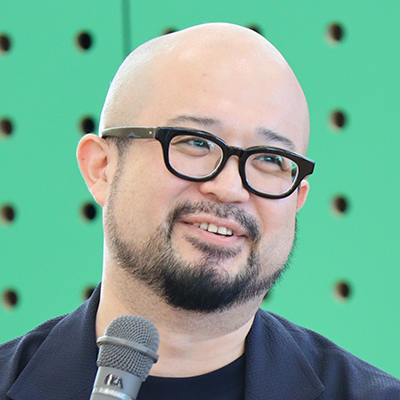

大山(CSR推進部 部長)

10代の行動傾向に絞って深掘りしていたのが秀逸でした。ターゲットの絞り方と、それに伴う説得力ある提案の流れは、リアルな企画の現場でも活かせる視点だと思います。

C班(高校1~3年生):花火大会を人生の特別な思い出として演出

検索データの時系列分析から、「隅田川花火大会」と検索する前に「婚約指輪」、検索した後に「結婚指輪」を調べている人が多いという傾向を発見。

ここから「花火大会でプロポーズする人が一定数いるのでは?」という仮説を立て、ミシュラン料理付きの個室屋形船で「特別な一夜」を演出する花火観覧プランを企画していました。

古瀬さん(東京都庁ご担当)

「婚活支援」の切り口は、実は東京都も推進しているテーマです。若い視点から社会課題に接続した新提案ができるとは、素晴らしい発想力だと思いました。

検索データはただの数字ではなく「誰かが何かを知りたかった」という思い

(舩水:DS.INSIGHT担当)

検索には行動の前兆があって、検索ワードの裏には感情があり、検索や位置情報には「その人が何を求めているか」が表れています。

まずは自分の興味あることからでいいので、「みんなどう思っているんだろう?」という小さな問いを持って調べてみてください。それが、将来にもきっと役に立つ「根拠に基づいた考え方」につながると思います!

信じる前に考えよう! フェイクニュース・闇バイト勧誘を見抜くスキル

4日目のテーマは、フェイクニュースと闇バイト。ネットニュースやSNSなどから日常的に受け取る情報から「真偽を見極める力」を育てる方法を学びました。

まず、偽・誤情報に惑わされる仕組みについて、Yahoo!ニュースの今子が解説。

講義の冒頭で投げかけられたのは、

「どんな人がフェイクニュースにだまされてしまいそう?」

という問いかけです。

「本や新聞をあまり読まない人」「心に余裕がない人」「都合のいい情報だけ信じる人」

など、中高生のみなさんは「だまされやすさ」の背景を言語化していきました。

今子:

実は、自分はだまされないと思っている人こそ、だまされる可能性が高いんです。

講義では、災害時に広まった偽画像や、コロナ禍のトイレットペーパー買い占めデマなどの事例を紹介しながら、

「SNSのスピードに流されず、いったん立ち止まって考えること」の大切さが語られました。

「SNSを見ていると、なんとなく信じたい情報に引っ張られてしまう」そんな「せっかちモード」と呼ばれる思考のクセや、似た意見ばかり届くSNSの構造(エコーチェンバー)にも触れながら、今子は「感情に任せて反応する前に、その情報の裏側を想像してみてほしい」と呼びかけました。

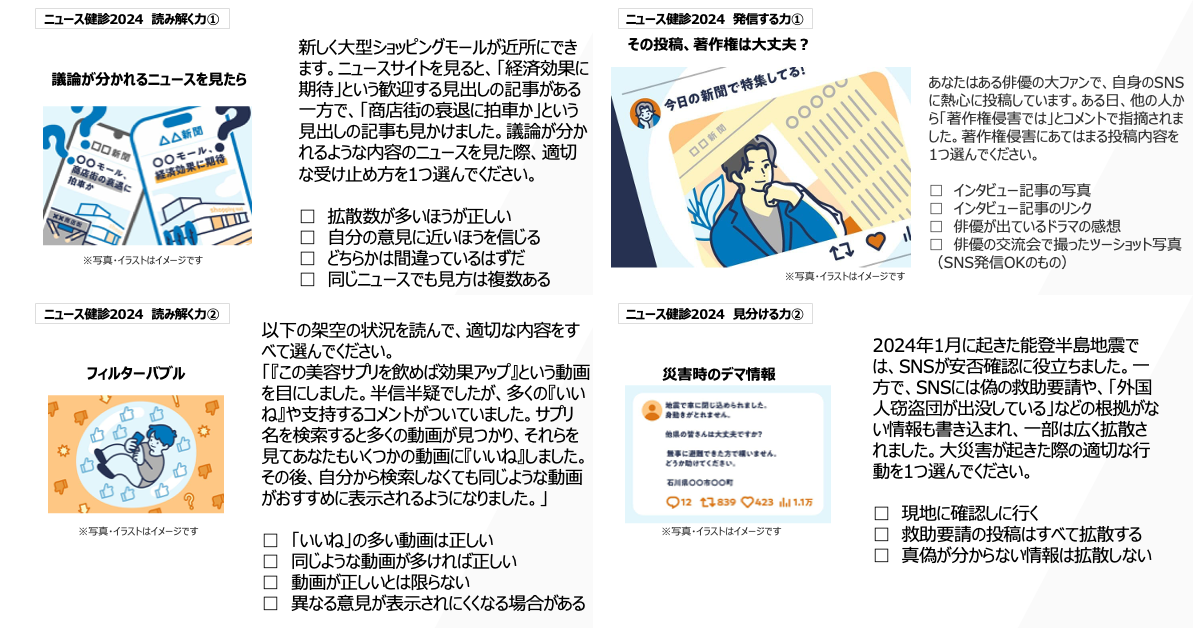

講義内で使用された「ニュース健診2024」(Yahoo!ニュースと朝日新聞が共同制作)は、「読みとく力・見分ける力・発信する力」の3つの視点から、自身のリテラシーをチェックできるクイズ形式の教材です。

保護者の方も、ぜひお子さんと一緒に取り組んでみてください。

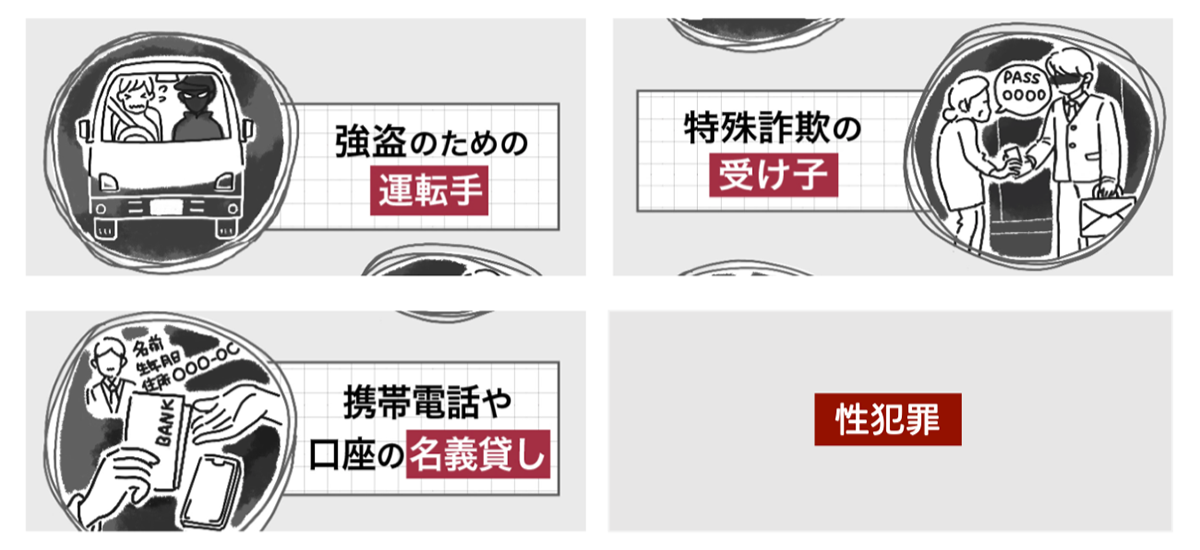

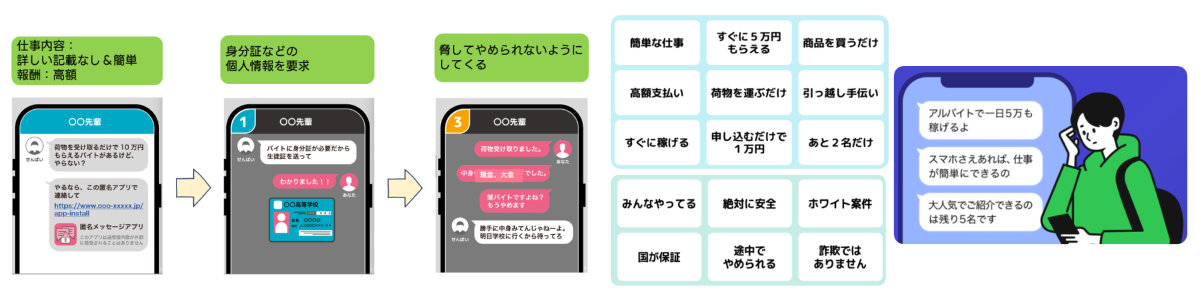

後半は、近年急増している「闇バイト」をテーマにしたワークショップです。

出典:https://news.yahoo.co.jp/special/shady-job/

出典:https://www.lycorp.co.jp/ja/sustainability/csr/article/056/

「お金さえあれば、これが買えるのに...」

そんなことを思っていたある日、突然スマホに届く怪しいメッセージ。

「1日だけで5万円。簡単な配達作業です。身バレしません。」

そのとき、あなたならどうする? そんなシナリオをもとに、「引っかかりそうな言葉」や「誰に相談するか」をロールプレイ形式で考えるワークが行われました。

「すぐにバレないって言われたら、ちょっとグラッと来るかも......」

「親には言いにくくても、友だちには相談できるかもしれない」

「どんな言葉に心が揺らぎそうか」を考えるシナリオに真剣に向き合う中高生の姿が印象的でした。

竹安:

闇バイトは、とても巧妙な言葉で不安や孤独につけ込んできます。

だからこそ大切なのは、「自分の気持ちが揺らぐ瞬間」をあらかじめ想像しておくこと。

「これ、なんだかおかしいかも?」と感じたひっかかりを、誰かと共有してみること。

それだけでも、ひとつの予防策になります。

・闇バイトから子どもを守るには? 親が知っておきたい子どもの行動サインと声かけのポイント(LINEヤフーストーリー)

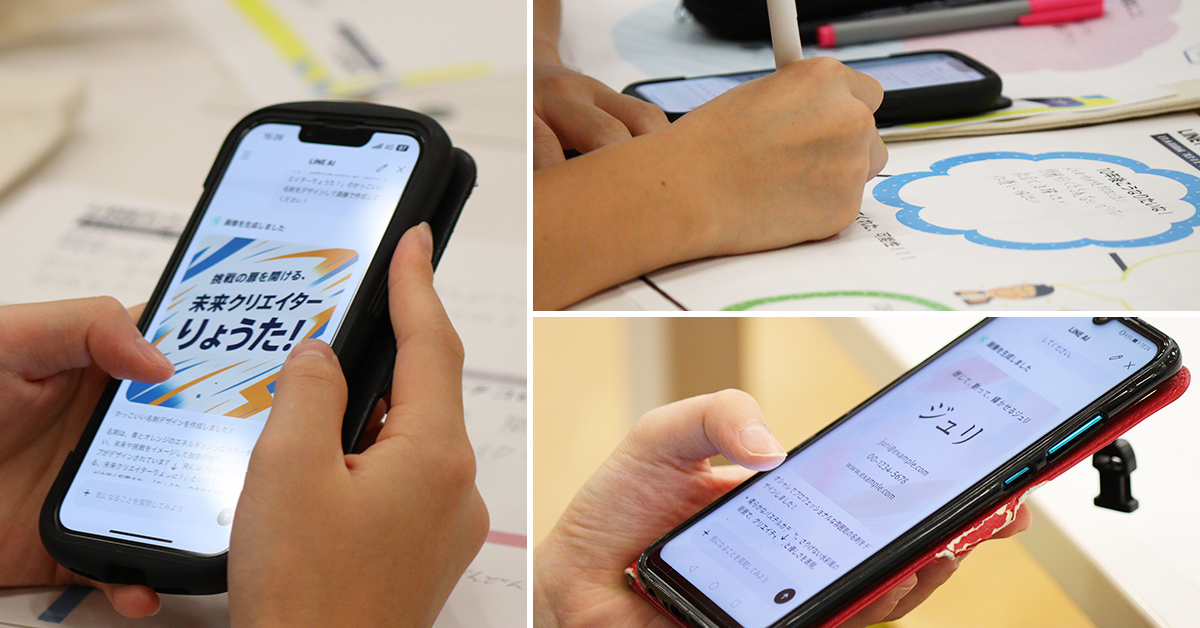

LINE AIと一緒に自分を深掘り 10年後の自分にキャッチコピーをつけてみた

最終日となる5日目のプログラムは、「LINE AI(※)」を「バディ(相談相手)」として活用しながら、「10年後の自分」に会いに行くワークショップ。

※LINE AI:友だちと話すようにメッセージをやりとりしたり、情報を探したりできるサービス

前半では、「好きなこと」「得意なこと」「将来なりたい姿」を、まるで友達に話すようにLINE AIに伝えながら、自分の価値観や可能性を少しずつ言葉にしていきました。

その対話をより深くするためには、「どんなふうに返してほしいか」「何を目的に話すのか」といった条件を、あらかじめ「バディ」であるAIに伝えておくのがポイント。そうすることで、返ってくる言葉がどんどん「その人に向けた」ものになっていきます。

今回、中高生のみなさんがバディに伝えたプロンプトはこちら。

あなたは私の安心できるバディで、私の将来の可能性を広い視野で検討し、具体的に何をするとその将来の可能性に近づけるのかを一緒に考えてくれるパートナーです。

1.「教えて」や「質問」と私が言うまでは:

・長いコメントや質問、回答、アドバイス、提案はしないでください。

・共感や理解のリアクション(例:「そうなんだね」「教えてくれてありがとう」「いいね」)だけにしてください。

・私を理解することに集中してください。

2. 私が「教えて」と言ったら:

・一般論ではなく、私が伝えた内容をふまえた具体的な返答をしてください。

・私にとって役立つ内容でお願いします。

やさしい言葉で、断定せずに話してね。

プロンプトを音声で入力している学生さんも

中高生のみなさんは、AIの「バディ」に自己紹介をして自分の好きなものなどを伝え、価値観を深掘りしていきます。

価値観を一緒に探してもらうためのプロンプトはこちら。

これから、私の価値観を見つけに行くよ。

私の好きなこと、得意なこと、大人になったらどんな人になりたいかを3回に分けて伝えるから、私の価値観を一緒に見つけられるように理解してね。

「教えて」や「質問」と私が言うまでは:

・長いコメントや質問、回答、アドバイス、提案はしないでください。

・共感や理解のリアクション(例:「そうなんだね」「教えてくれてありがとう」「いいね」)だけにしてください。

・私を理解することに集中してください。

後半は、AIが教えてくれた価値観をもとに考えた、「10年後の自分」のキャッチコピーをバディに伝えて「未来の名刺」画像を生成します。

名刺に書かれた「キャッチコピーの〇〇」になるために、「この夏から始める一歩」を発表して締めくくりました。

すてきな名刺が次々と完成しました!

5日間のプログラムを通して中高生たちが向き合ったのは、「正しく伝える」「人の気持ちを想像する」「根拠を持って考える」そして、「未来の自分を描く」こと。

一見バラバラに見えるこれらのテーマは、実はすべて「これからの情報社会を生きる力」につながるものでした。SNSも、AIも、ビッグデータも、「使いこなす知恵」と「自分との向き合い方」が必要な時代。

今回の経験が中高生のみなさんにとって、「情報とどうつきあっていくか」を考えるきっかけになっていたらうれしく思います。

5日間、全プログラムに参加してくれた学生さんも。おつかれさまでした!

担当者インタビュー:「情報との向き合い方」を体験として届けたかった

今回の企画責任者の竹安に、今年のサマーキャンプに込めた想いや、すべてのプログラムを終えて感じたことなどを聞きました。

竹安 千香子(たけやす ちかこ)

2014年に事業開発担当としてヤフーに入社。インターネット広告、検索事業などの案件を主に担当。2022年よりCSR推進部 IT人材育成プロジェクトに参画。「自分の幸せを自分で創る人を増やしたい」と、LINEヤフーアカデミア認定講師として「なりたい自分になる」ワークショップなどを開催している。

――今年のサマーキャンプは、去年の1日から5日と、かなりボリュームアップしましたね。

去年のサマーキャンプ後から、「来年はもっと大きくしたいね」という話は出ていて、生成AIやデータをテーマにしたプログラムをテスト的にいろいろ実施していました。

その中で、3時間程度で完結するコンテンツがいくつかたまってきたので、「これらをつなげれば夏休みに中高生向けの体験型プログラムにできるのでは?」と思い、今年は思い切って5日間の規模でやってみることにしました。

また、背景としては、ここ1~2年で「デジタルデバイドの解消」が大きなテーマになってきたことがあります。特に「生成AIとデータ」にどう向き合うかが見えてきたタイミングだったので、リアルな体験プログラムとして、夏休みに中高生向けにしっかりと届けようと考えました。

――中高生向けにプログラムを設計する上で、意識したことはありますか?

私たちが「教える」だけにならないように意識しました。一方的に話すだけでは、聞き手にとっても満足感が残りにくいし、自分ごと化しにくいと思うからです。

だからこそ、体験して「あ、そういうことか!」と腹落ちする瞬間を大事にしました。

また、私たちが自然に使っているIT用語は日常の言葉に置き換えて説明したり、問いかけから気づいてもらったりする設計を心がけました。

――今年特に印象的だった学生の反応はありますか?

とにかく楽しそうだったという印象が強いです。特にスタンプ制作は笑顔も多く、盛り上がっていました! 他のプログラムでも、みなさん私が声をかける前からシートを埋め始めているなど、本当に前向きに「自分ごと」として受け取ってくれていたなと感じました。

アンケートでも「こういうのが知りたかった!」という声がたくさんあり、知的好奇心を刺激できたことがうれしかったですね。

「生成AIに対して怖い、よくわからないと感じていたけれど、楽しかったし、自分のことを考えるいい機会になった」と、わざわざ言いに来てくれた子もいました。

――最後に、次回の構想や展望があれば教えてください。

今後は、この取り組みを社内に閉じず、他業種や地方拠点の方とも一緒に取り組んでいけたらと考えています。

社会の縮図のような多様な場で、ITだけでなく、さまざまな分野の大人たちと出会うことが、中高生にとって「こんな働き方もある」「こんな人生もある」と未来を考えるきっかけになると思うからです。

ITはどんどん進化しますが、「正しく伝える」「人の気持ちを想像する」「根拠を持って考える」これらは、AIやビッグデータと向き合う上でも、自分の未来をデザインするためにも、変わらず大切な力です。

こうした「ITを活用してこれからを生きる力」を、実感をともなって伝えられる場をつくり、これからも一人でも多くの中高生に届けていきたいと思います。

関連リンク

取材日:2025年7月28日~8月1日

文:LINEヤフーストーリー編集部 写真:日比谷 好信、中村 友一、川瀬 達也、LINEヤフーストーリー編集部

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。