「つながり」は防災になる 災害に備えるLINEの活用術

情報が届くかどうかは、命に関わる―-。

令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、広域避難、生活インフラの寸断、通信手段の混乱などが重なり、多くの人の暮らしが一変しました。

そうしたなか、情報伝達を支える一端となったのは「LINE」だったそうです。

7月に実施された記者向け説明会では、金沢大学・神戸市・LINEヤフーの三者が登壇し、災害時におけるLINE活用の実態を報告。調査・支援・連携の現場から見えてきた、「つながりによる防災」の可能性について語りました。

本記事では、説明会の内容に加え、登壇者へのインタビューも交えながら、LINEがどのように人と人、人と行政をつなぎ、命と暮らしを支えたのかをお伝えします。

LINEはなぜ、災害時に役立ったのか? 「持ち運べる役所」としての機能とその背景(LINEヤフー)

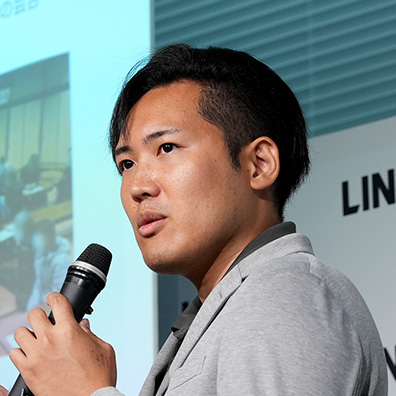

- 橋口 翔(はしぐち しょう)

- LINEヤフー株式会社 ソーシャルアクション推進室

2012年NHN Japan株式会社(現LINEヤフー株式会社)入社。官公庁や自治体に自社サービスの活用支援を行う。現在は防災や行政DXなど、公共分野の取り組みに携わっている。

- 齋藤 光希(さいとう こうき)

- LINEヤフー株式会社 ソーシャルアクション推進室

2023年入社。自治体や地域と共同し、LINEを活用したDXを推進。住民サービスの向上、地域活性化、防災対策など、地域課題の解決に取り組んでいる。

「LINEは、 "つながり"をつくるためのツールとして開発され、災害時にも活用されてきました」

そう語るのは、LINEヤフーの橋口です。

LINEヤフーの橋口

LINEが生まれたのは、2011年の東日本大震災直後。

大切な人と、災害時でもすぐにつながれる手段を、という思いから、開発開始から2カ月でサービスが立ち上がりました。

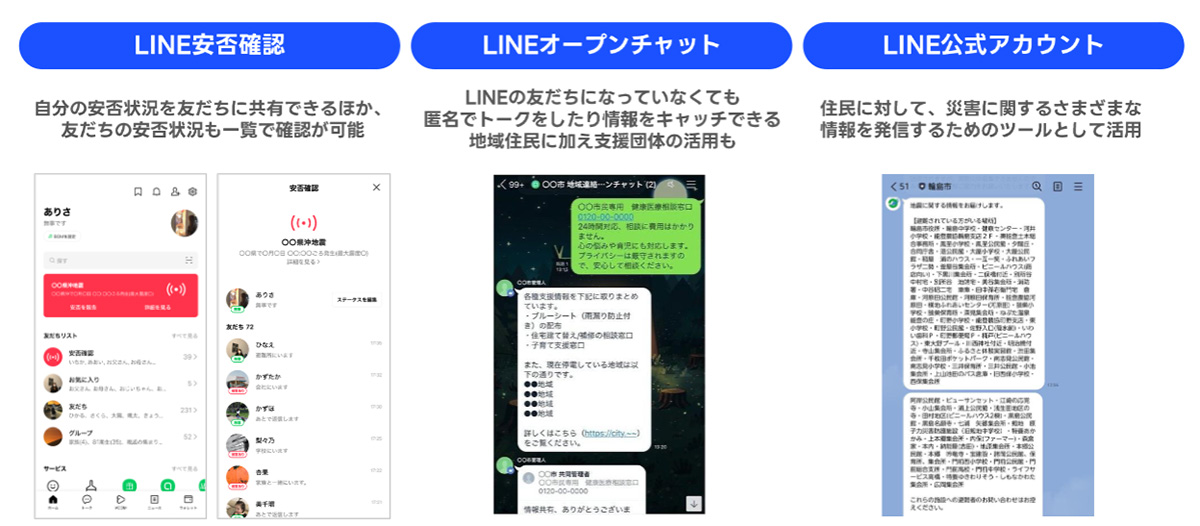

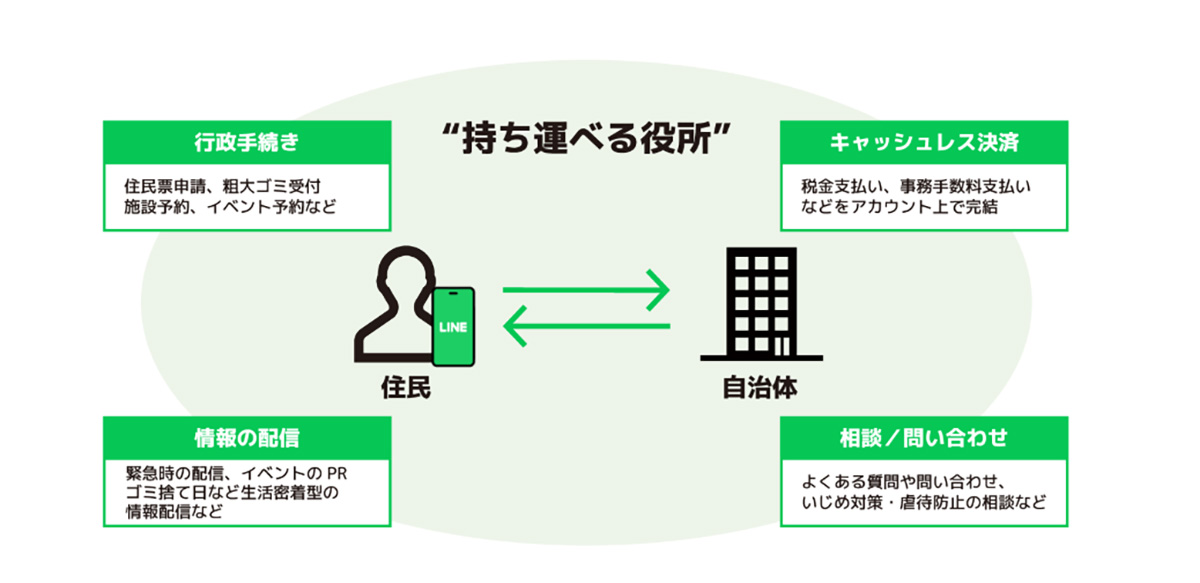

「今では全国1,500以上の自治体がLINE公式アカウントを活用。「持ち運べる役所」として、日常や災害時の情報を届けるツールのひとつになっています(橋口)」

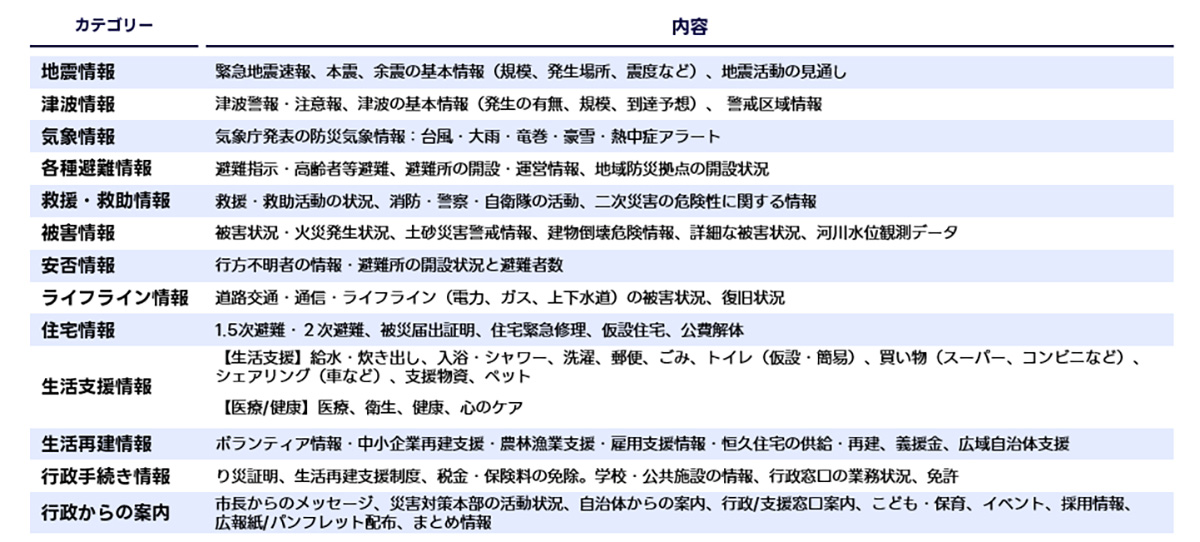

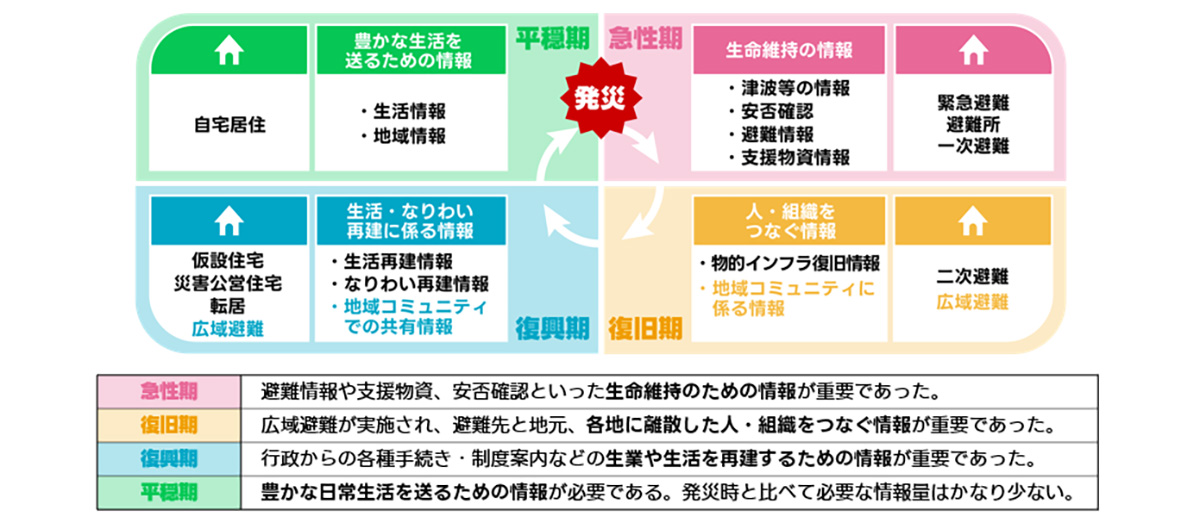

膨大な災害情報を、正しく速く届けるために

災害が起きたとき、自治体が発信すべき情報は膨大です。避難所の開設状況、給水・炊き出しの場所、罹災証明や生活再建支援の案内など...。

「自治体職員の多くも被災者です。その中で正確な情報を整理し、タイミングを見極めて発信するのは、とても大変なことです」

そう話すのは、LINEヤフーの齋藤です。

LINEヤフーの齋藤

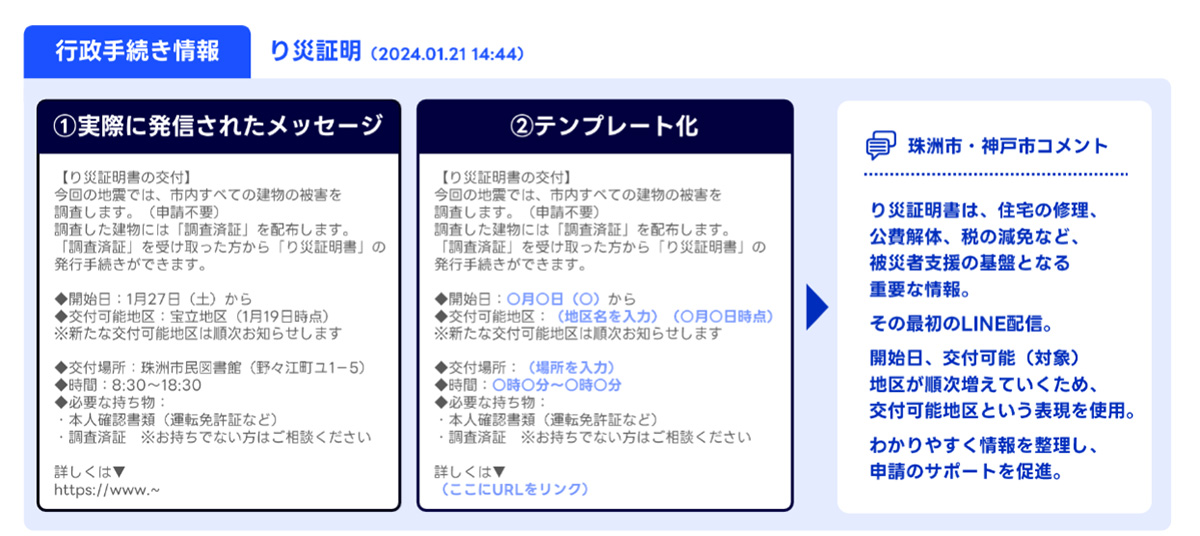

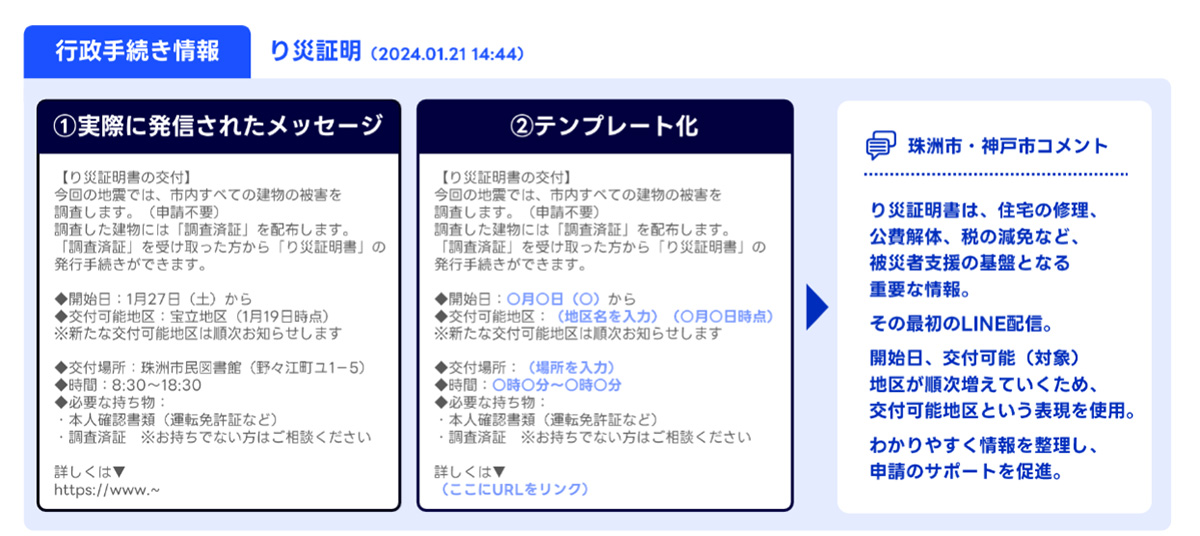

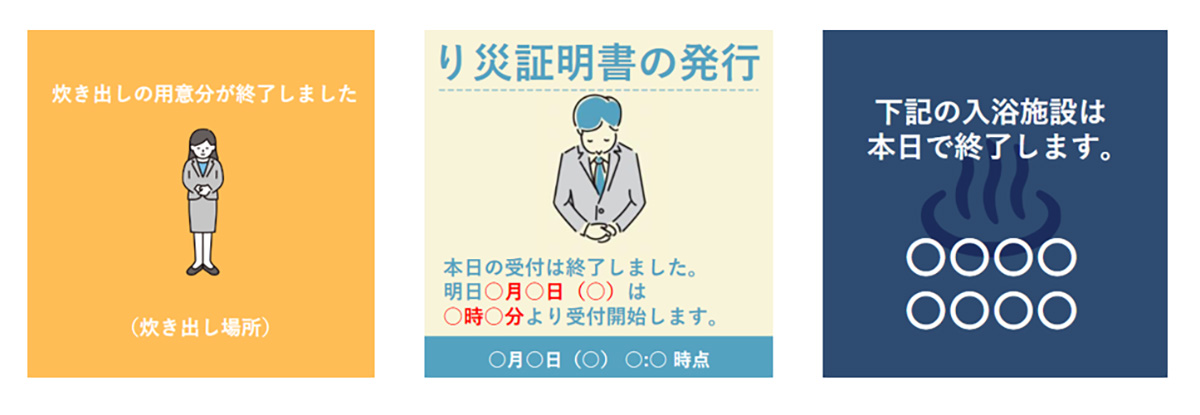

LINEヤフーでは、実際に珠洲市で使われた600件以上のメッセージと36点の画像を、事例集として整理。配信文や画像のテンプレートも用意し、他自治体がすぐに使える形で提供を始めました。

実際に珠洲市が災害時に配信した避難所や給水、罹災証明など600件のメッセージを、カテゴリ別に整理・収録した事例集

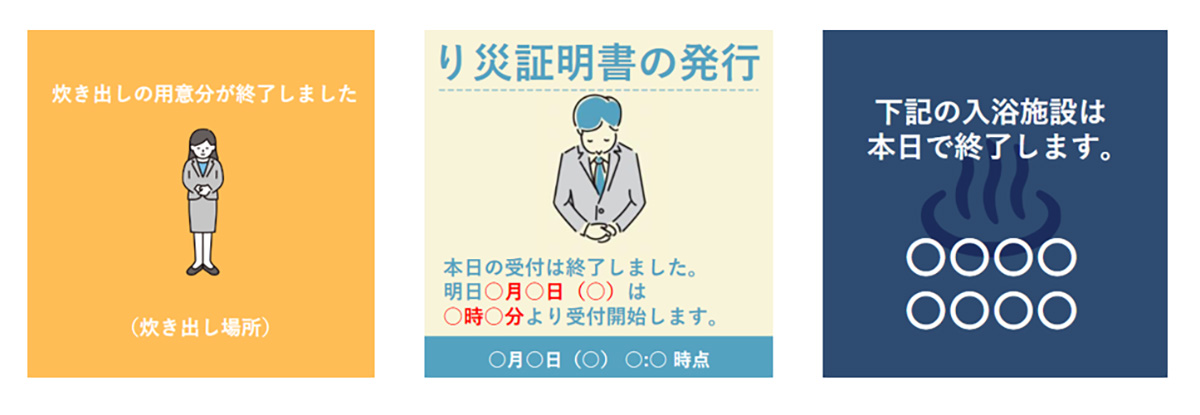

実際に使われた配信画像をもとに、炊き出しや罹災証明、入浴施設の案内などの画像テンプレートも整備

「珠洲市での広報支援を通じて、実際にどんな情報が、どの順番で、どう届けられたのか、そのノウハウを体系的に整理し、他の自治体でもすぐに使えるようにした(※1)のが、この事例集とテンプレートです。

被災直後の混乱の中でも、迷わず・正しく・速く発信できるよう、実際の配信内容や画像をベースに整備しました。

災害時に職員の方の負担を減らし、必要な情報を必要な人にしっかりと届けるために、この取り組みが広報の備えのひとつになればと思っています(齋藤)」

※1本テンプレートおよび事例集は、LINEヤフーが運営する「LINEスマートシティ推進パートナープログラム」に参加する自治体を対象に提供されています

避難先でもLINEが頼りだった 調査で見えた実態(金沢大学)

- 篠田 隆行(しのだ たかゆき)さん

- 国立大学法人 金沢大学 先端科学・社会共創推進機構 能登里山里海未来創造センター 教授

- 阿部 晃成(あべ あきなり)さん

- 国立大学法人 金沢大学 能登里山里海未来創造センター 特任助教

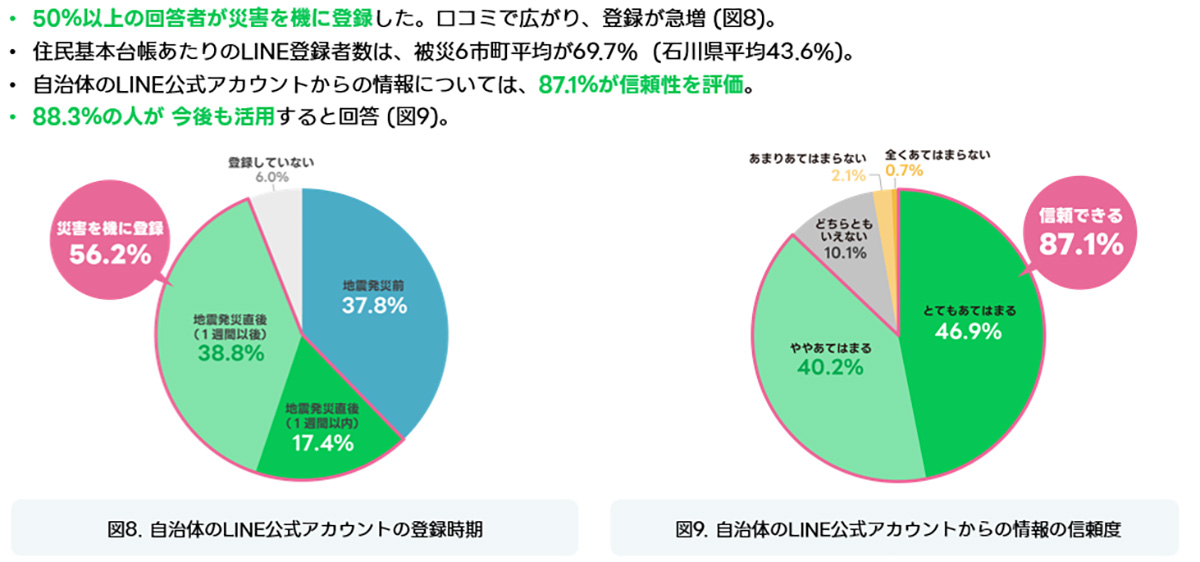

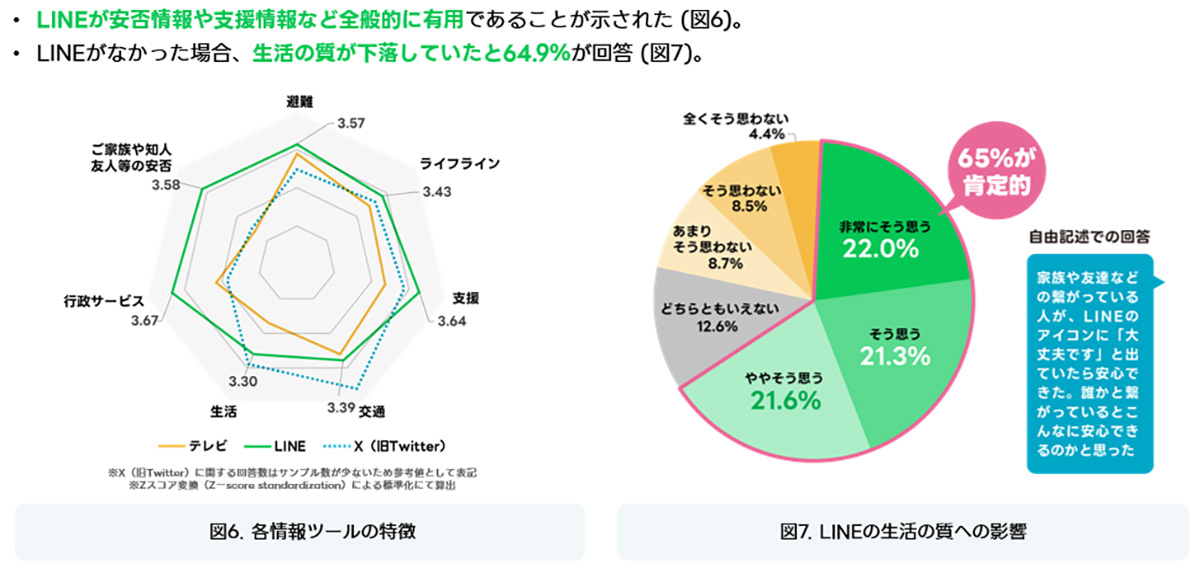

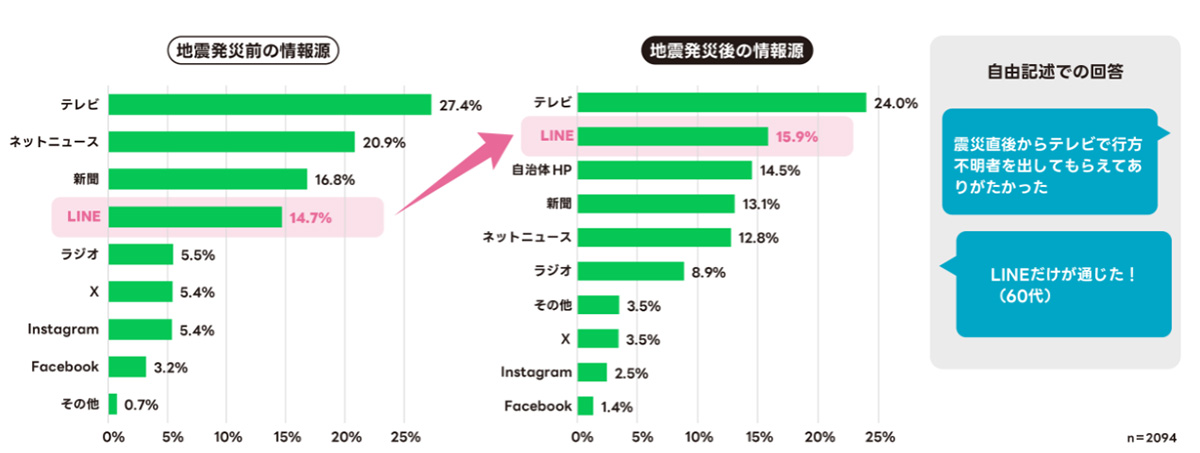

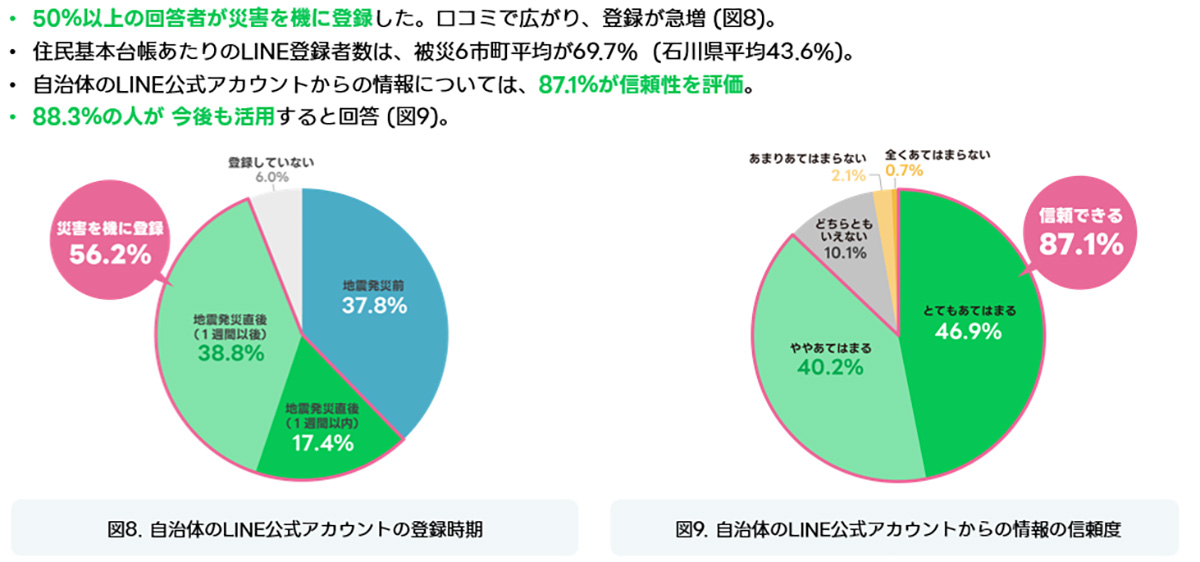

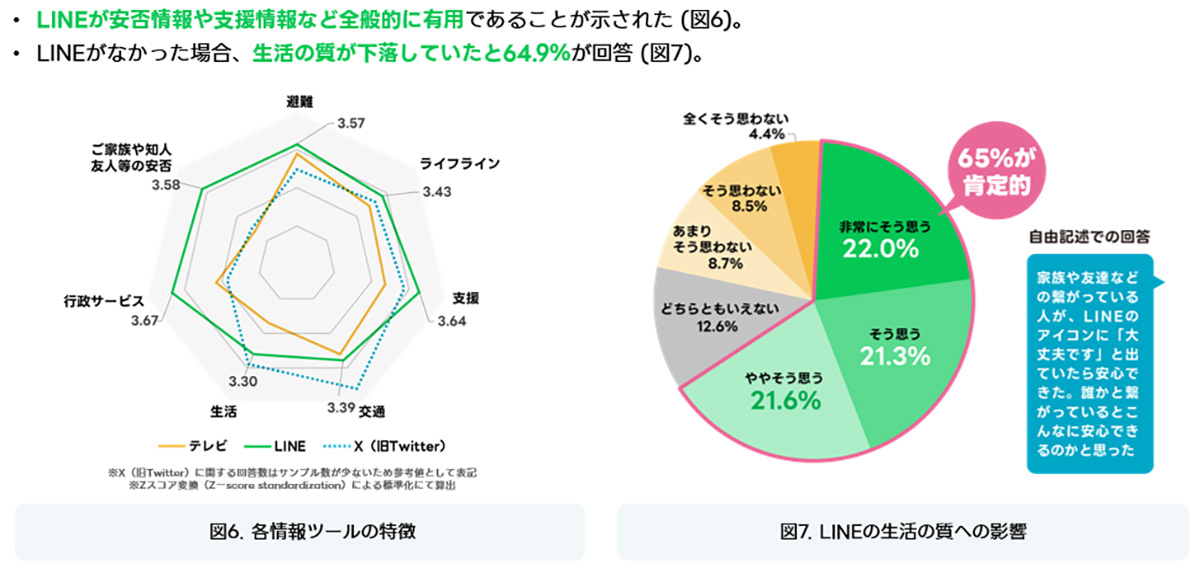

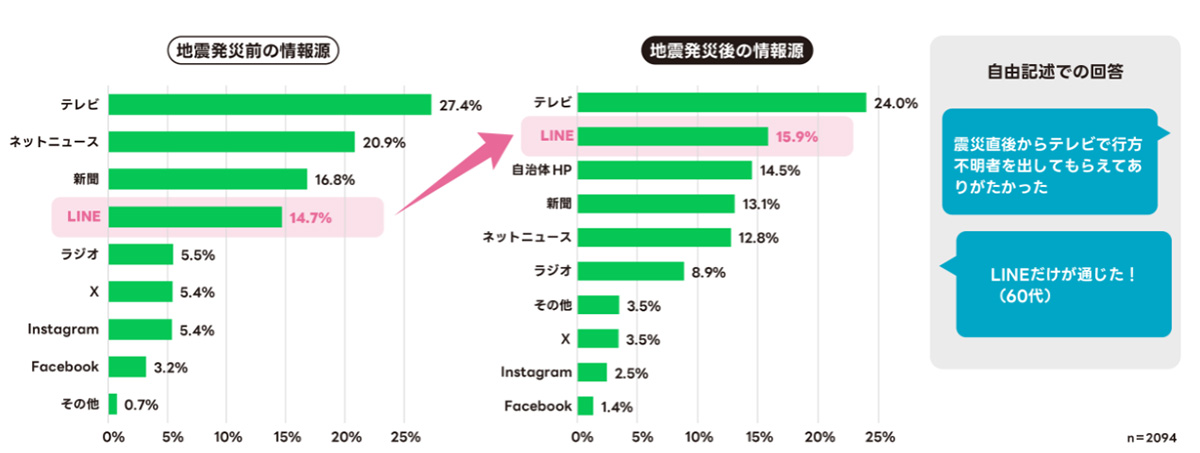

金沢大学(能登里山里海未来創造センター)とLINEヤフーは、能登半島地震の被災地域を対象に合同調査を実施。珠洲市を含む6市町の自治体職員へのヒアリングと、2,094人の避難者を対象としたアンケートを通じて、災害発生時における情報ツールの活用実態を明らかにしました。

調査内容

住民アンケート

| 調査機関 |

2025年2月10日~2月24日 |

| 総回答数 |

2,094人 |

| 実施方法 |

各基礎自治体のLINE公式アカウントを通じて告知し、Webによるアンケート調査を実施。発災時以降、各地で収集した情報を踏まえ、利用度が高いSNS媒体に着目

|

現地調査

| 調査機関 |

2025年1月~2025年3月 |

| 対象 |

珠洲市、輪島市 |

| 実施方法 |

現地の実態調査を実施

|

被災自治体における担当者へのヒアリング調査

| 調査機関 |

2025年2月14日、2月27日 |

| 対象 |

珠洲市、輪島市、七尾市、能登町、穴水町、志賀町 |

| 実施方法 |

広報等担当者に対するヒアリング調査を実施

|

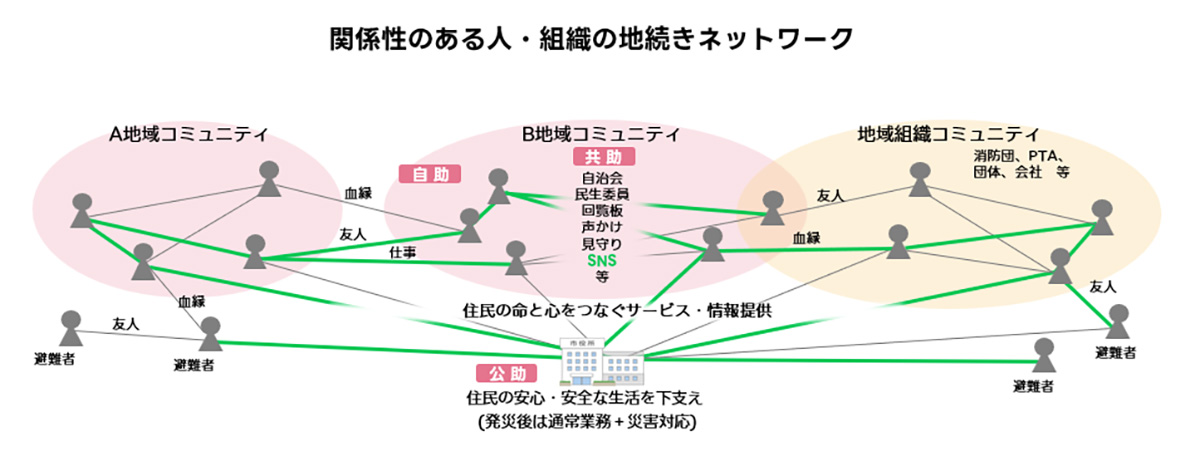

「今回の地震では、避難者が県外などの遠方に分散する広域避難が起きた地域も多く、これまで近所や地域で築いていたつながりが断たれてしまうケースが目立ちました。

しかしその中で、自治体のLINE公式アカウントや地域のグループトークが、人と人を結び直す接点として大きな役割を果たしていたことがわかりました」

そう語るのは、金沢大学の篠田さん。避難者の多くが、発災後に自治体のLINE公式アカウントを新たに友だち追加し、支援情報を得ていたといいます。

金沢大学の篠田さん

発災後にLINE公式アカウントを友だち追加した人が多く、「LINEが一番信頼できる情報源だった」そんな声も、少なくなかったそうです。

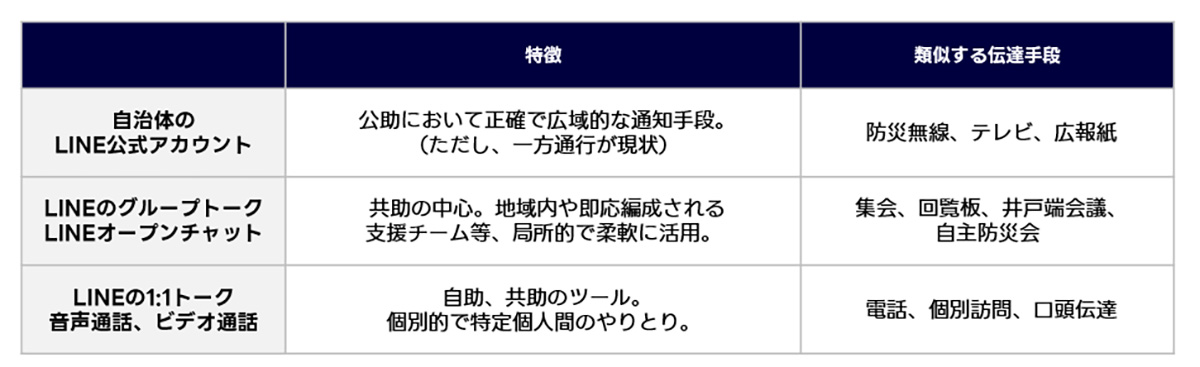

自治体におけるLINE公式アカウントの活用

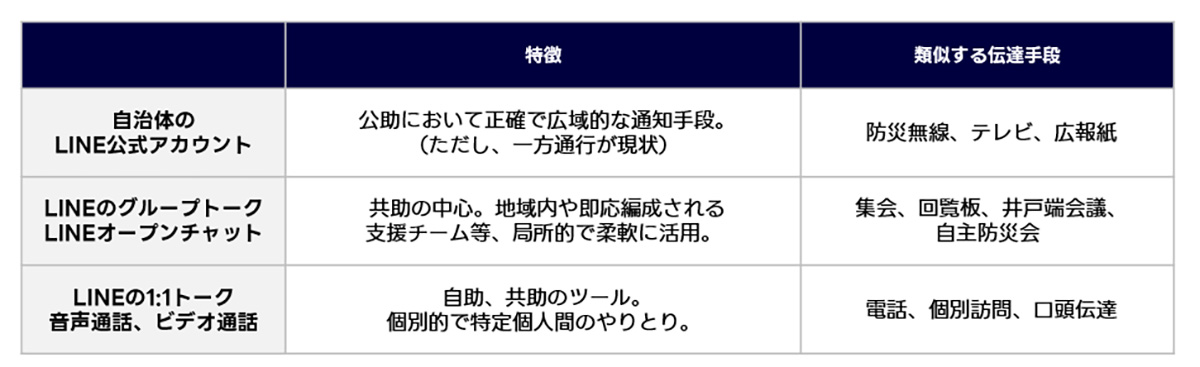

災害時のLINEの特性

調査を現地で支えた、同じく金沢大学の阿部さんは、避難所で見た家族の姿が印象に残っていると語りました。

金沢大学の阿部さん

「若い人が、高齢のご家族のスマホを一緒に見ながら、『LINEにこんな情報が来たよ』『じゃあ、これ送っとくね』とやりとりしていたんです。

そのように自然に助け合いが生まれていたから、いわゆる『デジタルデバイド(情報格差)』はそれほど障壁にならなかったのかもしれません。

もしLINEのグループがなければ、避難者全員に情報を届けるために、自治会長が1軒1軒電話をかけるしかなかったと思います」

情報源について(地震発災前後比較)

篠田さんは、災害時におけるLINEの活用について、次のように語ります。

「LINEは即時性や双方向性を備えたツールとして、これまで対面や紙で行っていた情報の伝達手段を、非対面で柔軟に広げてくれる存在だと思います。

たとえば自治体のLINE公式アカウントでは、URLを通じてサイトへも遷移させることができるので、住民が自分で情報にアクセスできる『受援力』を高めることにもつながります。

ただ、その一方で、誰もが同じように使いこなせるわけではありません。

高齢者や、ふだんスマホを使い慣れていない方への配慮も必要ですし、地域の人間関係や既存のツールとうまく組み合わせることも重要です。

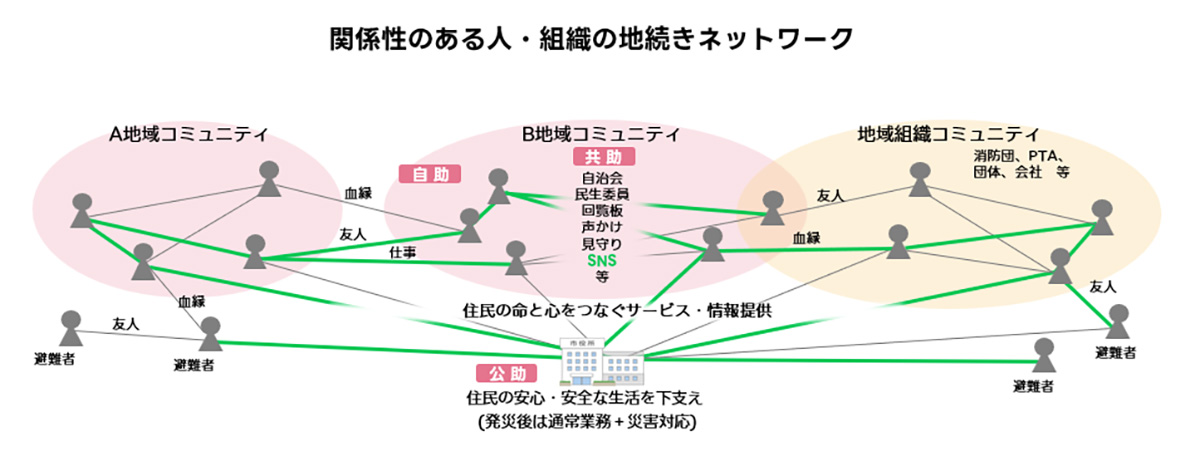

LINEは『自助・共助』を促すツールでありながら、『公助』との接点にもなれる。

そういった多層的なネットワークを築く土台になると感じています」

災害時のLINEの多面的活用

最後に、篠田さんは「災害対応に100点を求めるのではなく、関係者同士が補い合う関係性を平時から築いておくことが大切」と語りました。

被災地でLINEが有効だった背景には、自治体・地域住民・家族といった"顔が見えるネットワーク"があったからこそ。

こうした双方向のつながりをどう育てていくかが、これからの防災に問われているテーマなのかもしれません。

災害時のLINEの多面的活用

※詳細な調査結果については、以下からご覧いただけます

災害時の情報ツールの活用に関する調査研究結果(金沢大学)

神戸市が珠洲市で実践した「伝わる広報」とは(神戸市)

能登半島地震では、全国の自治体から被災地へ続々と支援チームが派遣されました。

神戸市は、総務省の仕組みに基づき、珠洲市の「カウンターパート支援(※2)」として現地に入ることになりました。現地入りしたのは、SNS運用とウェブ制作を担当する職員2名です。

「今回の支援では、『広報の力で何ができるか』という視点で現地に入りました」

と語るのは、当時、神戸市の広報戦略部でSNSやデジタル広報を担当していた奥田雄大さん。

※2 カウンターパート支援:

大規模災害時に被災自治体と支援自治体を1対1で結び、継続的かつ効率的に支援を行う仕組み。2018年に総務省が提唱し、職員の派遣や業務支援を偏りなく行うことを目的としている。能登半島地震では、神戸市が珠洲市の支援を担当した。

神戸市の奥田さん

「当時は、現地に着くまでずっと悩んでいました。ネットが使えるのか、何を使えばいいのか...。でも、現地に着いてみたら、ネット環境は安定していました。『これは紙よりデジタルが強い』と確信して、LINE公式アカウントとホームページの2本立てで情報発信に臨みました」

神戸市のホームページとLINE公式アカウント

奥田さんが最初に着手したのは、LINE公式アカウントのリッチメニューの災害対応化です。

炊き出し・給水・罹災証明など「今必要な情報」がすぐに開けるUIに変更しました。

LINE公式アカウントのリッチメニュー

「最初に市長のメッセージを出したのも、ただ情報を出すのではなく、市としての姿勢と安心感をしっかりと届けたいという思いがあったからです(奥田さん)」

メッセージの配信文も「情報が埋もれない量」に調整。炊き出しのメニューまで掲載し、「今日はカレーが食べたい」という避難者の声に寄り添ったのだそうです。

「特に驚いたのが、LINEの開封率です。珠洲では70~80%に達していました。しっかりと届いているという感覚だけではなく、データで判断できるのは、災害時の広報にとってすごく大きな武器になります」

現地の人たちにしっかり「届いていた」という実感と、数字による裏付け。この両方があったからこそ、災害時の広報に対する考え方にも確信が持てたといいます。

最後に、奥田さんはこう強調しました。

「災害時の広報では、発信しないほうが無難ということはありえません。誰に、何を、どう届けるか。それを普段から意識しておくこと。それが本当の意味での備えだと思っています」

※神戸市の詳細な取り組みについては、以下からご覧いただけます

令和6年能登半島地震 神戸市による珠洲市広報支援の横展開(LINE for Government|自治体のデジタル化推進)

※7月9日に実施された記者向け説明会の内容を一部抜粋、再編集しています

現場の声が語る、つながりとこれからの備え:説明会後インタビュー

説明会の終了後、金沢大学、神戸市、LINEヤフーの担当者に、現場での気づきや今後の課題、そして災害にそなえた「つながり」のあり方についてうかがいました。(なお、インタビューパートでは、説明会には登壇されていなかった金沢大学・枡儀充さんのコメントも交えてご紹介しています)

企業との連携で見えてきた課題を次につなげるために

――LINEヤフーなど、企業との取り組みで感じたこと、今後期待されていることがあれば教えてください。

篠田さん(金沢大学):

今回の合同調査では、私たちにとっても非常に重要な情報が得られました。特に、LINEヤフーさんと連携したからこそ拾えた知見も多かったと思います。

ただ、これで終わってしまってはもったいないと思っています。この調査で見えてきた課題をさらに深掘りし、次につなげていきたいですね。

私たち大学の立場では、短期的な成果よりも中長期的な視点で物事を見ることができます。一方、企業にはスピード感や実行力があります。視点は違っても、それぞれの強みを補い合いながら取り組んでいけるのが理想です。

また、今回の調査では「LINEヤフーさんと一緒にやっているなら」と住民の方々に安心して協力していただけたのは、とても大きなことでした。

大学だけが動く、企業だけが入る、という関係ではなく、お互いに補完し合うチームのような形で連携していくことが、これからますます重要になってくると感じています。

枡 儀充(ます よしみつ)さん :

国立大学法人 金沢大学 社会共創推進部 部長、能登里山里海未来創造センター 事務室長

LINEヤフーさんが事例集をつくってくれたことで、「調査して終わり」ではなく、「現地の人がハッピーになる」次の段階へ進めたと感じています。

私たちの役割は、同じような被害に再び誰かが遭うことを防ぐことです。

そのためにも、こうした企業や自治体との連携を今後も続けていけたら嬉しいですし、住民にとっても意味のある取り組みになると信じています。

「誰のために、何を、どう伝えるか」災害時に問われる広報の力

――災害時、情報を受け取る手段としてSNSを使う人は多くなっています。「伝わる広報」を実践するうえで、普段から意識されていることがあれば教えてください。

奥田さん(神戸市):

神戸市ではここ数年、「伝わる広報とは何か?」を突き詰めて考えてきました。

結論はシンプルで、自分が言いたいことだけを言う広報では伝わらないということです。

大事なのは、相手が何を知りたいか、どう受け取りたいかを考えること。

よく「広報はラブレターだ」と言われますが、本当にその通りで、伝える相手がいてこそ言葉は届くのだと思います。

LINEのように「バズ」ではなく「到達」が重視されるツールでは、読んだ人がどう感じるかを想像することが、広報の質を高める鍵になると感じています。

――SNSの運用でもAIを使う機会がこれから増えていくのではと思いますが、どのように考えていますか?

まだまだ「AIを使っていいのかな?」という空気が、自治体の中でもあると思います。

でも、これから人口も職員もどんどん減っていく中で、むしろ自治体こそ率先してAIを活用すべきだと感じています。実務の時短にも、発想の幅を広げる面でも、AIは十分活用できると思います。

たとえば、「このプレスリリースに合う投稿案を、これまでのトーンに合わせて作ってください」と指示すると、まず下書きを出してくれるので、あとはそれを自分で整えるだけで、作業時間はかなり短縮できます。

また、神戸市のX(旧Twitter)では、朝と夜にくすっと笑えるやわらかい投稿をしているんですが、そういうときもAIに相談して、アイデアを出してもらっていました。

つながることが、備えになる

――「いざというときにLINEで何ができるか」意外と知らない人も多いかもしれません。普段からできる備えとして、意識しておきたいポイントがあれば教えてください。

橋口(LINEヤフー):

LINEは、行政と住民をつなぐだけでなく、家族や友人ともすぐにつながれるツールです。

避難行動も、行政からの呼びかけでは動かなかった人が「家族からのLINEで動いた」というケースは本当に多くありました。

発表会でもお話しましたが、LINEを活用している自治体はかなり増えていて、1,500以上の自治体がLINE公式アカウントを運用しています。ですが、実際に「自分が住んでいる自治体のLINE公式アカウントをフォローしている」という人は、まだそれほど多くありません。

どこから、どんな情報が届くのか。それを平時から把握しておくことが、災害時の安心感や行動のきっかけにつながると思います。

ご家族など大切な人と連絡がとれるようにしておく、自治体のLINE公式アカウントをフォローすることも含め、平時からLINEで「つながって」おくことも、ひとつの備えだと思っています。

篠田さん(金沢大学):

人って、住む場所だけじゃなくて、働く地域や、ふるさとなど、いくつもの場所とつながりながら生きていますよね。

だからこそ、自分に関わる地域のLINE公式アカウントを複数フォローしておくことが、当たり前になっていくべきだと思います。

実際に、珠洲市のLINE公式アカウントでも、発災前は登録者が少なかったのに地震のあと一気に増えて、住民数を上回る登録者数になりました。

これは、東京などにいる出身者や関係者が「ふるさとの状況を知りたい」「つながっておきたい」と思ってくれたからだと思います。

――災害時には、いつも以上に「正確な情報」が求められると思いますが、その点についてはいかがでしょうか?

阿部さん(金沢大学):

災害が起きたあとって、どうしても「個人情報を守らなければ」という意識がより強くなるんですね。でも、それが情報の共有や連携を難しくする原因になってしまうこともあります。

ある災害法務の専門家が「被災者に個人情報はない」とまで言っていました。これはもちろん極端な表現ですが、「個人情報を守ることで命が守れなくなってしまったら本末転倒だ」という視点は大事だと思います。

平時と有事では、情報共有のレベル感は違って当然です。ただ、その線引きは曖昧で、社会や災害ごとに変わっていくもの。だからこそ、「今の状況で、どこまで共有するべきなのか」を考え続ける姿勢がこれからの災害対応に必要だと思います。

また、LINEのグループトークでは、誤情報が広がりにくいことが特徴だと感じました。

「そんな住所はない」「そこはウチの地区ではない」など、地元の人がすぐに訂正してくれるからです。

そのような「地域の集合知」が自然と働いていて、結果的に情報の正確性が守られていたのは、現地を知る人が多いツールだからこその強みだと感じました。

橋口(LINEヤフー):

阿部さんの話にもあったように、災害時には地域のLINEのグループトークが「訂正し合える集合知」として機能するケースもありました。

その一方で、災害時に住民の方が受け取る情報は、行政からの発信だけではありません。地域のLINEのグループトークでのやりとり、同じ境遇にある人たちからの情報、支援団体のSNSなど、本当にいろいろなルートから情報が入ってきます。そうなると、やっぱり一定数、デマや誤情報も混ざってしまうのは避けられません。私たちLINEヤフーとしても、そうした「情報の質」にしっかり向き合っていく必要があると考えています。

具体的には、モラル教育やリテラシー教育普及を進めていきたいと思っています。「情報防災教育」という取り組みもすでに始めていて、こうした活動を今後さらに広げていきたいと思っています。

齋藤(LINEヤフー):

今回の調査の中で、特に印象に残った言葉があります。

「命と心をつなぐ、関係性のある人・組織との、地続きのネットワーク」。

これは、まさにLINEが果たしてきた役割であり、これからも私たちが目指していきたい姿です。

自治体、大学、企業、そして住民。それぞれの立場をこえて、顔の見える関係性を育てていくこと。その積み重ねが、次に起こる災害への備えにつながると信じています。

関連リンク

取材日:2025年7月9日

文:LINEヤフーストーリー編集部 写真:日比谷 好信

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。