「データの力で進化する」 CDO佐々木潔が語る生成AI時代のデータ戦略とガバナンス

検索、ニュース、買い物、マップなど、日常生活の中で多くの人々が利用するサービスの裏では、膨大なデータの分析とそれに基づいたパーソナライズやサービス改善が進んでいます。 LINEヤフーでも、「Yahoo!ニュース」や「LINEギフト」「Yahoo!ショッピング」などから得られるユーザーデータを活用し、ユーザーに最適な情報を届ける仕組みが日々動いています。

こうしたLINEヤフーのデータ利活用を全社横断で推進し、ユーザー体験の向上を支えているのが、CDO(Chief Data Officer)兼データグループ長を務める佐々木潔です。データの力を最大限に活かすための組織体制や、これまでの取り組み、生成AI時代におけるLINEヤフーのビジョンについて聞きました。

- 佐々木 潔(ささき きよし)

- 上級執行役員 CDO / データグループ グループ長

IT企業でオペレーティングシステムの開発に携わった後、2008年に米Yahoo! Inc.に転職し、検索エンジンの開発に従事。2009年に日本へ戻り、旧ヤフーへ入社。マーケティング事業での研究開発を経て、データ専門組織の本部長、執行役員CDO、Zホールディングス グループCDO、Zデータ代表取締役社長を歴任。現在はLINEヤフーのデータグループのグループ長として、組織全体の方針・戦略策定や組織作りを担う。

広告の現場で実感した、データの力

――これまでのキャリアを振り返って、データの道に進む転換点になった出来事はありますか?

これまで、富士通、アメリカのYahoo! Inc.などで主に開発経験を積んできましたが、当時はまだデータそのものに強い興味があったわけではないんです。転機となったのは、日本に戻り、旧ヤフーに入社して広告事業に関わるようになってからです。 ちょうど広告事業が伸びていた時期で、検索連動型広告、インタレストマッチに携わる中で、データとサイエンスの力がビジネスに大きなインパクトを与えるのを目の当たりにしました。

――その頃から、「データで広告事業を変えるんだ」という使命感を持っていたのでしょうか?

いや、当時はただただ「楽しい」という気持ちでしたね。その後、ディスプレイ広告が伸び悩む時期があり、何とか立て直さなければいけないという局面で呼ばれ、プロジェクトのリード役を任されたんです。そこでデータとサイエンスを駆使することで広告の性能が上がり、収益が劇的に伸びていく姿を見た時に、もっとデータを追求したいと思うようになりました。

――そうした「立て直し役」として呼ばれることも多いのですか?

時々呼ばれるんですよね(笑)。たとえば、広告事業部で初めてデータサイエンスの専門チームを立ち上げる時もそうで、部長をやりました。勝手に「チーフ・データ・サイエンティスト」と名乗ったりもしましたね。

その後、Yahoo! JAPANのスマホ版トップページのリニューアルで、メディア面をタイムライン化するというプロジェクトに呼ばれ、そこでもデータサイエンスのヘッドをやりました。それから、Yahoo!ショッピングでもデータサイエンスを導入するということで声がかかり、リードをやりました。「ハレー彗星のように現れて、終わったらいなくなる人」みたいな存在だったかもしれません(笑)。現在も、データグループ長として広告のプロジェクトに関わっていますが、そうした流れの一環ですね。

――旧ヤフー時代、当時はまだ一般的ではなかったCDOの設置を経営陣に進言したと伺いました。当時はどのような思いがあったのでしょうか?

CDO設置の数年前に、各サービスごとに点在していたデータやサイエンスチームを中央に集約しようという動きがあり、「データ&サイエンスソリューション統括本部」が立ち上がりました。そこで私は本部長として社内のデータ利活用を進める体制を整えていきました。

その体制が軌道に乗ってきたタイミングで、次のステップとして「社内に向けてだけでなく、社外に対してもデータを本気でやるというメッセージを出すべきではないか」と考えるようになりました。そこで、当時の社長だった宮坂さん(現・東京都副知事)に「CDOというポジションを正式に設けてはどうか」と提案したところ、「じゃあ、君がやってください」と。提案をすると任せてくれる。素晴らしい会社だと思いましたね(笑)。

こうした経験を経て、現在はCDOの役割に加えて「データグループ」のグループ長を務めています。

全社のデータを支えるデータグループの体制

――現在グループ長を務めるデータグループの組織体制について教えてください。

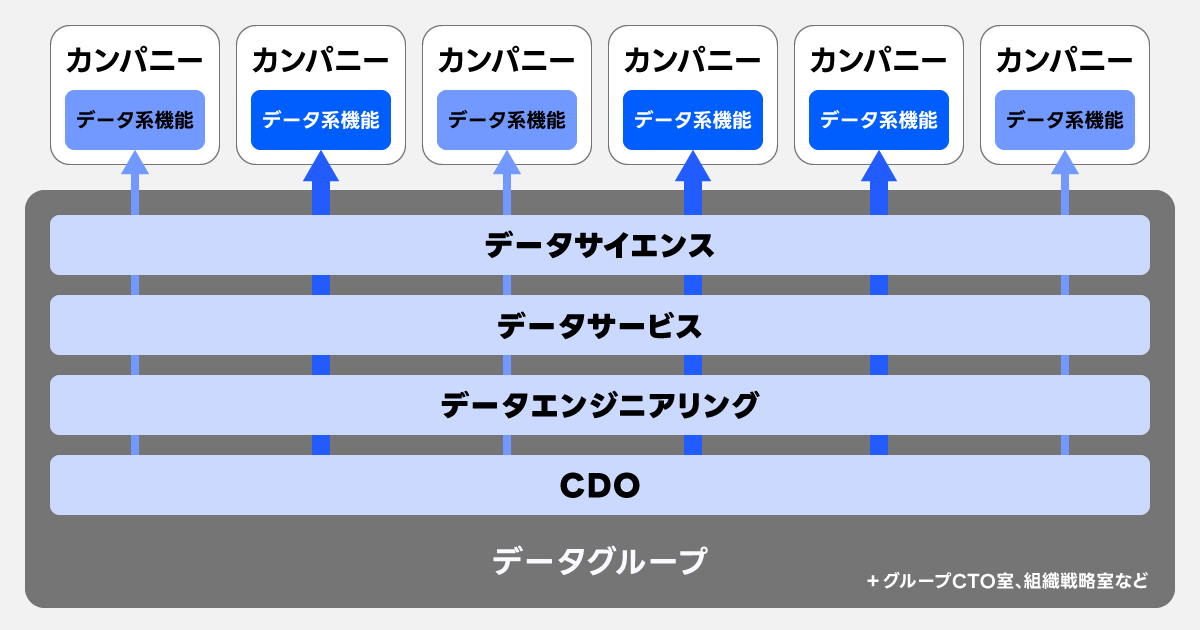

データグループは、LINEヤフー全体のデータ利活用を支える中央組織です。会社全体でデータを活かしていくために、データサイエンスからプラットフォーム、ガバナンスまでを担っています。

データグループは、データサイエンス、データサービス、データエンジニアリング、CDOなどの組織で構成されています。

・データサイエンス:データサイエンス、AI・機械学習、新技術の研究・開発

・データサービス:データの収集、整備、API化

・データエンジニアリング:データプラットフォーム基盤の構築

・CDO:データガバナンス、横断プロジェクト

――データに関するすべてを集約した組織なのですね。

たしかに、各サービス単体で見ると、手元にあるデータだけを使って小規模に分析や改善を進めるほうが効率的に思える場面もあります。ですが、全社でデータ活用し効果を最大化するという観点では、こうしたサイロ化は望ましくありません。そこでデータを集約して、サービス横断で活用できる仕組みを整えるのがデータグループです。中央集約にすることで、全社横断での知見共有や、柔軟な人材リソースの配分も可能にしています。

ただ一方で、すべてを中央でまかなうわけではありません。各事業部には専任のデータ担当者を配置し、必要に応じて中央から支援が入るハイブリッド型の体制を採用しています。このバランスの取れた運営によって、現場の課題に即した柔軟な対応と、全社的な戦略との連携の両立を実現しています。

異なるものを一つにする データ利活用の土台作り

――経営統合の発表時にさかのぼりますが、LINEとヤフーのデータ統合とID連携は、経営統合における重要な要素と位置づけ、ユーザー体験の向上や新たな価値創出につながると発表してきました。これらに対して、データグループではどのような取り組みを行なってきたのでしょうか?

まず、ユーザーのサービス利便性を高めることを目的としたLINEとヤフーのID連携(※1)は、経営統合の発表直後から進めてきました。ようやく実装のめどがたったタイミングで合併が決まり、設計の見直しをしなければならない場面もありましたが、それでも課題を一つひとつクリアにし、2023年10月、合併と同時にリリースすることができました。同時に、プライバシーポリシーの統合も発表しています。

※1 LINEとYahoo! JAPANのアカウント連携を開始

また、旧LINEと旧ヤフーのデータプラットフォーム統合も進めています。 統合を進めていく過程で、不正アクセスの問題が発生し、しばらくはガバナンス強化に注力すべき期間もありましたが、現在ようやくこの統合が完了する目処が見えてきました。両社ともに100ペタバイトを超える、日本有数の大規模なデータプラットフォームを持っており、これらを問題なくスムーズに行き来できる状態を目指しています。この基盤が整えば、今後はさらに柔軟で高度なデータ利活用の加速ができると考えています。

――これらの取り組みを振り返って、苦労した点はありますか?

組織の融合ですね。やはりLINEとヤフーという異なる企業文化を持つ組織を一つにまとめることは、簡単なことではありませんでした。データグループに関しては、もともと両社の合弁会社であるZデータ株式会社の時代から、組織やデータ資産の統合に向けた認識合わせをある程度進めていたため、LINEヤフー全体の中では比較的スムーズに組織融合ができた方だとは思います。

それでも、やはり文化や働き方の異なるメンバー同士が、一つのチームとして認識をそろえていくには時間と工夫が必要でした。

――どのように組織融合を推進してきたのでしょうか?

私が大切にしてきたのは、「組織を分けない」ということです。たとえば「LINEプラットフォーム本部」「ヤフープラットフォーム本部」といった形で旧組織ごとに分けず、LINE出身・ヤフー出身関係なく、同じチーム・同じ空間で働く環境を作ることにこだわってきました。これは、統括本部長や本部長たちとも共通認識を持って意識的に進めてきました。やっぱり「一緒に仕事をする」のが一番の融合でしょう。実際に一緒に仕事をして、日々コミュニケーションを重ねる中でこそ、お互いに本音を言えるようになり、自然と同じ方向を目指して協力し合えるようになると思っています。

この考え方のベースにあるのは、大学時代に取り組んだアメフトでの経験です。アメフトは、チームワークがなければ成功しないスポーツです。全員が同じ方向を向いて、信頼し合い、力を出し合わないと成果が出ません。個人の力には限界がありますが、チームとして一丸となることで、より大きな成果を生み出せる。そうした「強いチーム」を、これからも組織の中でつくっていきたいと思っています。

生成AI時代のデータ戦略とガナバンス

――LINEヤフーでは2025年度の方針として、AIエージェント戦略を発表し、最先端のAIカンパニーを目指すと宣言しました。生成AI時代、LINEヤフーが持つデータの強みをどう活かしていきますか?

LINEヤフーのAIエージェントの取り組みは、高性能なAI技術を活用し、LINEヤフーのデータやシステム、サービスと組み合わせてユーザーに最適な体験を提供することを目指しています。

そのためにこれから特に力を入れていきたいのが、データの進化です。 われわれの最大の強みは、ユーザーの生活の中に数多くのタッチポイントを持ち、日々利用されているサービスを通じて、多様で膨大なユーザーデータや商品・コンテンツなどのモノのデータを保有・蓄積していることですが、今後はそれらをAIエージェントの世界に向けて進化させる必要があります。

たとえば検索履歴や購入情報などの従来利用しているデータと比べて、エージェントと会話形式で行われるデータは、よりユーザーニーズを表すリッチな情報と言えます。これらのデータの情報量を落とさず、かつ、従来のデータも含めて利活用できる状態にすることで、AIエージェントがユーザーに対してより精度の高い提案やサポートを行えるようになります。このようなデータや基盤の整備が進むことで、LINEヤフーの強みがさらに高まっていくと考えています。

――生成AIの登場により、データグループの取り組みや方向性はどのように変化していくのでしょうか?

われわれが一貫して目指しているのは、「ユーザーの課題を瞬時に解決すること」です。 その意味で、生成AIやAIエージェントが出てきたからといって、データグループのゴールが大きく変わったわけではありません。そのうえで、これまで積み上げてきた基盤や知見をより大きく進化・深化させていくフェーズに入ったと捉えています。

今後、ユーザーとのやりとりがチャットベースへと変化したり、検索体験や広告体験そのものが変わっていくのは間違いありません。そうした変化に合わせてこれまでの基盤を柔軟にアップデートしながら、安心で便利な体験を提供し続けていくことがますます重要になっていくと感じています。

――進化を続けていくための事業スピードとガバナンスのバランスについて、どう考えていますか?

新しい技術やサービスをユーザーにいち早く届けたいという思いはもちろんあります。ですが同時に、それらを安心して使っていただける形で届ける責任も、これまで以上に重要だと思っています。

日々進化する生成AIの技術によって、データの取り扱いもより複雑になっています。AIを使う場面で、データがどう処理され、どんなロジックで結果が出ているのかが、ユーザーや開発者から見えづらくなっているケースもあります。そうした中では、単にスピードを優先するのではなく、安全性や透明性をしっかり確保することが不可欠です。

また、業界全体としての課題でもありますが、AIの倫理的側面にもこれまで以上に向き合う必要があります。AIがどのように学習し、どのような結果を導くかは、使用されるデータやアルゴリズムの内容に大きく左右されます。たとえば、偏ったデータがAIに与えられると、偏見のある判断結果が出てしまう可能性があります。こうしたリスクを防ぐためにも、AIの設計段階から倫理的な配慮を組み込み、透明性と公平性を意識した運用を行っていく必要があると思っています。

最も重要なのは、ユーザーに安心してサービスを利用していただくことです。技術だけでなく社会的な期待や業界の動向、そしてユーザーの声に耳を傾けながら、信頼されるサービスをどう提供していくか、一つひとつ丁寧に取り組んでいきます。

あわせて読みたい

-

リーダーズ

「真心はいつか必ず通じる」AI戦略を担うCPO慎がいま大切にしたいこと

-

リーダーズ

「AIをパートナーとして共に成長する」生成AI役員、宮澤が描く未来

-

リーダーズ

「全社員でユーザーの安全を守る」CISO仲原が目指す、LINEヤフーのセキュリティ

取材日:2025年6月4日

文:LINEヤフーストーリー編集部 撮影:猪又 直之

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。