スマホ世代の情報モラル教育 誹謗中傷から子どもを守る方法は?

LINEみらい財団は、子どもたちのネット利用時におけるモラルやリテラシーの向上を目的とし、独自の教材開発や出前授業など幅広い情報モラル教育活動を展開しています。

近年、問題となっているインターネット上での誹謗中傷は、相手の社会的評価を低下させるだけでなく、深刻な精神的苦痛を与え、時には最悪の事態を招いてしまうこともあります。

こうしたリスクに対処するため、LINEみらい財団は、今年のセーファーインターネットデーに合わせて、常葉大学と共同でSNSの誹謗中傷リスクを学ぶ情報モラル教材を開発しました。

誹謗中傷の加害者にならないためには、どうすればよいのでしょうか? 教材開発に携わった常葉大学の酒井郷平准教授に、青少年のSNS利用実態や家庭での具体的な対策、そして今回の新教材の特徴について詳しく教えていただきました。

- 酒井 郷平 先生(さかい きょうへい)

博士(教育学)/ 常葉大学教育学部学校教育課程 准教授

東洋英和女学院大学助教、講師、常葉大学教育学部専任講師を経て、2024年より現職。専門は、教育工学、情報教育。情報モラル教育を中心に、「現代的な課題」に関する教材開発や調査研究について工学的に研究している。主な著書に、『行動改善を目指した情報モラル教育―ネット依存傾向の予防・改善―』(2018)などがある。

小中学生がスマホを持つタイミングと目的

――最近では、小中学生がスマートフォン(以下、スマホ)を持つのが一般的になっていますが、どのようなタイミングで持ち始める人が多いのでしょうか。

スマホ所持率は、小学生の高学年になったタイミングや中学校進学時に高まる傾向があります。また、スマホを持つ目的は主にコミュニケーションです。

例えば、小学校高学年からは塾に通うようになったり、中学校では別の小学校から進学してきた同級生や部活動の先輩とコミュニケーションするようになったりしますよね。こうした「コミュニケーション範囲の拡大」をきっかけに、スマホの購入を検討する家庭が多いのではないでしょうか。

また、近年は「動画を視聴したい」という理由でスマホを使い始める小中学生も多い傾向です。YouTubeやTikTok、その他の配信サービスは、特に女子の利用率が高いですね。最新の流行りなど新しい情報をキャッチしたいというニーズが強いことが背景にありそうです。

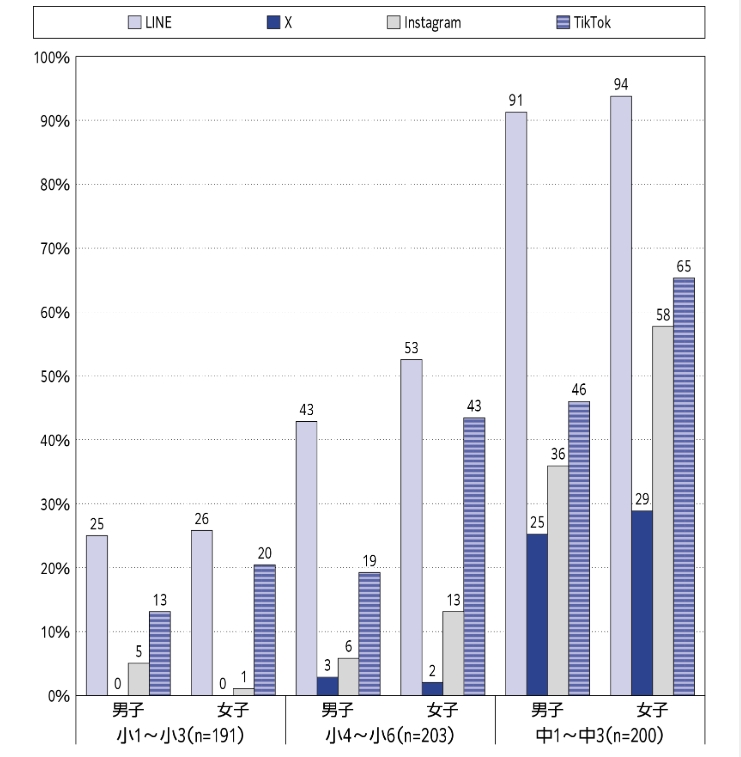

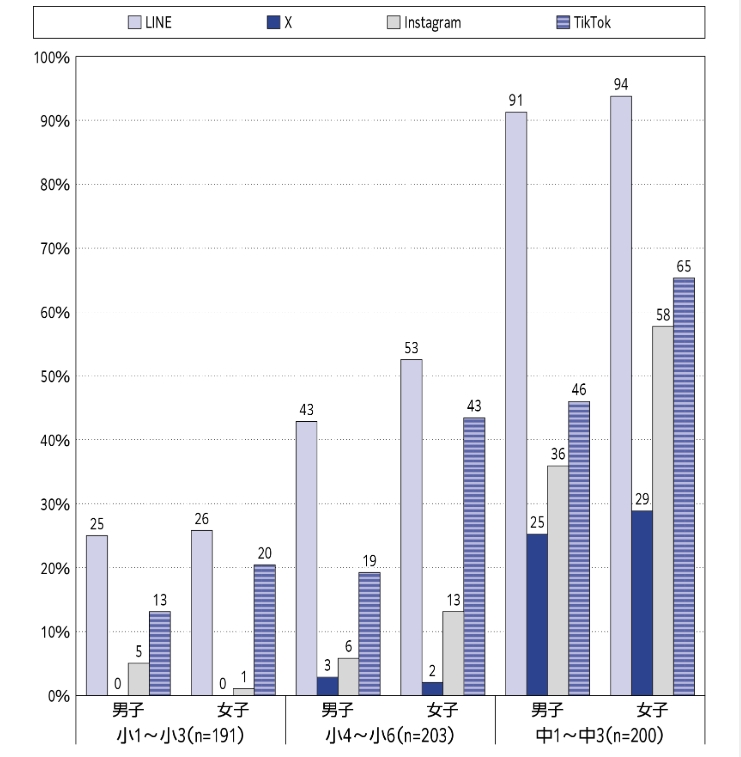

小中学生自身が回答した小中学生のSNSの利用状況。

中学生になると9割以上がSNSを利用。また、全学年で女子のほうが利用率が高い傾向にある。

出典:小中学生ICT利用調査2023(訪問留置)

――スマホの便利さがある一方で、小中学生はどのようなトラブルに直面しやすいのでしょうか。

家庭でよくあるトラブルは、お子さんが食事中もずっとスマホを触っていたり、夜も寝ずに延々と長時間使ってしまったりするケースです。また、親のクレジットカード情報を勝手に使って課金してしまい、親が身に覚えのない請求が届いたという話もよく聞きます。

その他、学校では「イジり」のような形でトラブルになり得ます。よくあるのが「なりすまし」です。これは、本人以外の生徒がSNSで「なりすましアカウント」を作ってやりとりをした画像や動画が拡散されてしまうというものです。やっている側は軽い気持ちでも、被害を受けた側は心に傷を負うことがあります。

さらには、世界中の人と自由にコミュニケーションできるメリットの裏には、悪意を持った大人と接触するリスクもあります。下着姿の写真を要求されて、正しい判断ができないまま送信してしまったり、自ら「裏アカ」を作って発信してしまったりするケースもあります。

――海外ではSNSの利用に年齢制限を設ける動きが進んでいます(※1)。こうした子どもを対象とした規制の強化について、酒井先生はどのように考えていますか?

確かに、規制を設けるのはトラブルを減らす有効な手段かもしれません。ですが、その一方では、2つの問題があると考えています。

一つ目は、制限を設けても「いたちごっこ」になってしまうこと。結局、「使いたい」という気持ちが強ければ、どうにかして使える方法を探すものですし、規制をかいくぐるサービスを開発する業者が現れる可能性も否定できません。

二つ目が、果たして年齢による線引きは適切なのか、という点です。例えば16歳まで利用を制限した場合、17歳になって初めてSNSを利用することになったときに、慣れてないことや失敗を経験していないことにより、かえってトラブルに巻き込まれてしまうリスクもあります。

実際、大人でも誤った使い方をしてしまう人はいますよね。年齢によって一律に制限するのではなく、部分的な制限とともに、情報モラルに関する教育も行い、「学びながら使う」経験が必要だと考えています。

※1 2023年、フランスではSNSの運営会社に対し、保護者の同意がない限り15歳未満の子どものアクセスを制限するよう義務づける法律が制定され、2024年にはオーストラリアで16歳未満の子どもがSNSを利用することを禁止する法案が議会で可決された。

子どもが誹謗中傷の加害者にならないために

――最近では、誹謗中傷問題のニュースをよく目にしますが、SNSで誹謗中傷が発生する背景にはどのようなものがあるのでしょうか。

誹謗中傷は、誰もが抱えている「不満」「ストレス」「正義感」といった感情が表面化することで起こります。特にインターネットは匿名性が高いことから、対面と比べて発信するハードルが低くなりがちです。

また、SNSの特性として、エコーチェンバー(※2)と呼ばれる現象があります。これは、自分と同じ意見ばかりが目に留まりやすくなっていることで発信がより攻撃的になる原因の一つだと思います。

※2 SNSで自分と似たような価値観や考え方のユーザーをフォローすることで、同じようなニュースや情報ばかりに接する情報環境を指す。自分が意見を発した際、似通った意見が返ってくる状況を、閉じた小部屋で音が反響する"反響室"と表現している。

――攻撃的な発信が生まれやすいSNSの世界で、子どもが加害者にならないために知っておくべきことはありますか?

誹謗中傷は、発信者側に悪意があるものとそうでないものの2つに分けられます。例えば、相手の意見に納得がいかないとき、「お前のここが気に食わないから消えてくれ」と伝えるのか、「あなたのここ、改善してほしいな」と伝えるのかでは、大きな違いがあります。

大切なのは、自分と他者の間に「違いがある」と理解することです。頭ごなしに「相手を批判してはダメ」と教えるのではなく、どのような発信が相手を傷つけ、またそれがどれだけ責任の重いことなのか、そして侮辱罪や誹謗中傷が法的な問題に発展する可能性があることも教えることが重要です。

家庭のスマホルール、どう決める? ルール作りのポイント

――もし、自分の子どもが誹謗中傷の被害を受けた場合、保護者や周りの大人はどのような対応をすべきでしょうか。

子どもが被害にあったとき、一番に「通報しなければ」と考える方も多いですが、最初に行うべきは被害者に寄り添うことです。誹謗中傷を受けると「世界中が自分の敵なんだ」と思い込んでしまい、不登校や最悪の場合、自殺につながるおそれがあります。

異変に気づいたらまずは「みんながあなたの敵ではないよ」「私はあなたの味方だから安心してね」と伝え、心の支えになってあげることが重要です。その上で、専門家や警察のところへ相談するのがよいでしょう。

また、何かが起こる前に、子どもたちと日頃から密なコミュニケーションを心がけることも大切です。「この人なら頼れる」と思えるような信頼関係を築いておくことで、被害を受けてしまったときにすぐ相談してもらえるようになるのではないでしょうか。

――子どものスマホ利用について、ルールを決めている家庭も多いと思います。専門家の視点から、ルール作りのポイントを教えてください。

親が子どもにスマホをどう使ってほしいのか、逆に子ども自身はどう使いたいのか、それぞれの認識をしっかりすり合わせることが重要です。よくあるのが「使いすぎない」といったルールが漠然としているケースです。

そうではなく、「1日に2時間までなら使ってOK」「リビング以外では使わない」、など具体的に決めておきましょう。万が一ルールを破った時のペナルティも決めておくことも必要です。

また、ルールは作って終わりではなく、定期的にルールがきちんと守れているか確認したり、見直したりしましょう。

「なぜ発生する?」「どうすれば防げる?」 誹謗中傷を実践的に学べる新教材

――今回発表した新教材について、詳しく聞かせてください。

今回LINEみらい財団と共同開発した教材は、SNSの誹謗中傷リスクを学ぶことを目的としています。誹謗中傷をただ「ダメ」と断じるのではなく、なぜ発生するのか、どうすれば防げるのかといった点を実践的に学べる点が特徴です。

具体的には、誹謗中傷を"加害者"と"被害者"、そして周囲の"傍観者"という3つの視点から考えるグループワークが中心にしています。さまざまな視点から誹謗中傷のリスクを学ぶことで、「これはやってはいけないことなんだ」「こういう伝え方もあるんだ」とコミュニケーションでの気づきを得るきっかけを作れたらという思いがあります。

従来の情報モラルの教育では、トラブル事例を「知識」として伝えていました。しかし、誹謗中傷は人によって受け止め方が異なりますし、どう思うのか、どう感じるか体験的に学ぶ必要があります。

この教材では、グループワークで周囲と自分との違いを理解しながら「どんな被害を受けたら、いつ・どこで・誰に相談すべきか」などを双方向的に学べるように工夫しました。

東京都内の中学校で行われた新教材の特別授業の様子

――学校だけではなく、家庭でもこの教材を活用できそうですね。

そうですね。子どもがどのようにスマホを利用しているのかという「実態把握」、親子間での「認識の違いの確認」、そして「保護者自身のリテラシー向上」という3つのポイントで活用いただけると思います。

子どもの考えを知り、自分の価値観とすり合わせることで、スマホ利用における不安を取り除くことにつながるでしょう。

また、教材には「SNSでどう通報するか」「SNSにはどんな投稿基準があるか」「発信者の開示請求はどう行うか」といった具体的な内容も含んでいますので、ぜひご家庭でも活用いただきたいですね。

――過去の教材を使用した子どもや保護者からはどのような反響がありましたか。

単に「気をつけようと思った」というだけでなく、「人との違いがわかった」「リスクに対する見積もりが甘かった」といった感想をいただいています。

グループワーク形式で議論することで、学校生活を共にするクラスメイトでも自分とまったく異なる考えを持っていることを知り、コミュニケーションで大切なことを学ぶ機会となっているようです。

――情報モラル教材の開発やスマホ利用に関する教育活動を通して、今後どのようなことを実現していきたいと考えていますか?

これまでの教材を含め、私たちの教材は、未来の情報社会を担う世代を対象にしています。

情報社会は今後さらに進展していくと思うので、現状のトラブルに対処するだけでなく、10年後、20年後にも役立つスキルを身につけてもらうことを目指しています。

スマホやSNSのリスクをしっかりと理解した上で、情報を適切に使うだけでなく、それらを活用することで世の中をより便利で良いものにしていこうとする人材が育ち、活躍できる社会になっていってほしいと願っています。

LINEみらい財団について

LINEみらい財団は、LINE株式会社(現LINEヤフー株式会社)がCSR活動の一環として行っていた若年層向け情報モラル教育活動を個社のCSR活動に留まらず広く社会に還元し、より広域的・永続的な活動することを目的に、2019年より設立されました。これまで、静岡大学と共同開発した活用型情報モラル教材「GIGAワークブック」は、現在18 都県82 市区町村の教育機関で活用されているほか、金融・情報リテラシー教育や情報防災教育など取組みを広げています。

あわせて読みたい

関連リンク

取材日:2025年1月31日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、WOWや!を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。