A・Aさん:

友達との意見交換で、共感できる部分もあればちょっと違うんじゃないかなと思うこともあって、自分と人は考え方が違うんだなということを学びました。

子どものネットリテラシー、どう育てる? LINEみらい財団と考える「楽しいコミュニケーション」

近年よく耳にする、ネットでのコミュニケーショントラブル。そろそろ子どもにスマホを持たせようと思っているけれど、トラブルに巻き込まれないか、正しい使い方ができるのか心配されている方も多いのではないでしょうか。LINEみらい財団では、子どもたちのネット利用時におけるモラルやリテラシーの向上を目的とした情報モラル教育を、全国の学校や自治体などを対象に行っています。

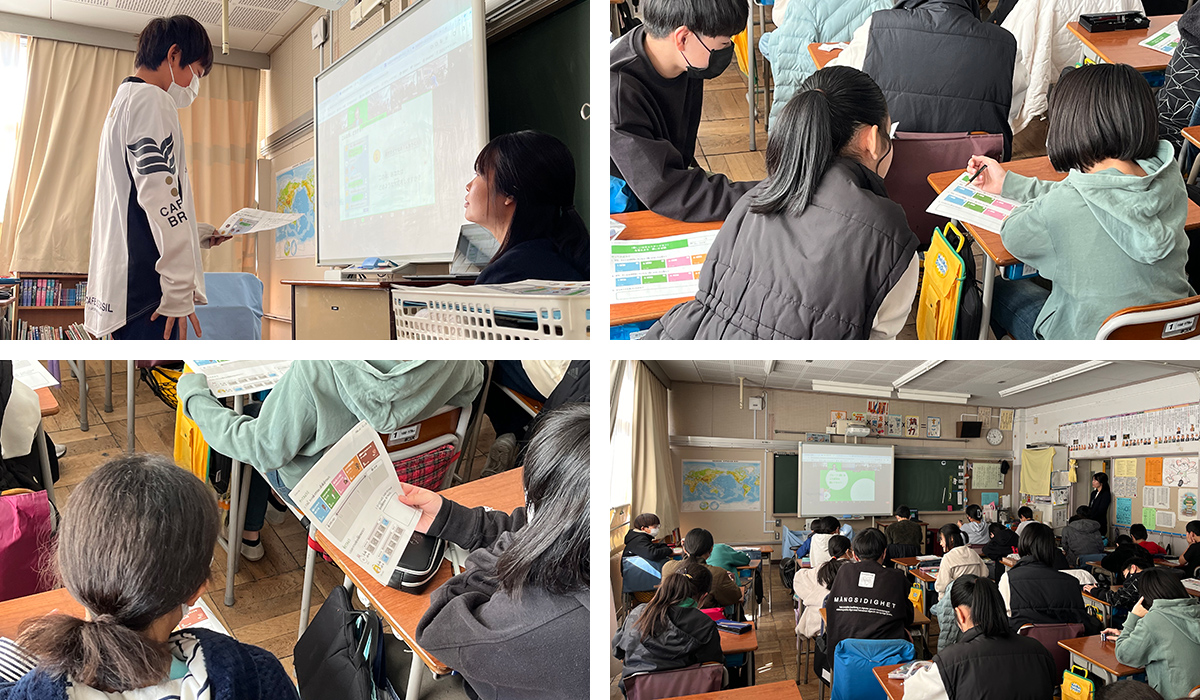

今回LINEヤフーストーリー編集部は、東京都大田区開桜小学校で行われた情報モラル教育を取材。どのような授業が行われ、児童たちは何を学んだのか。授業の様子とともに、LINEみらい財団事務局局長 西尾の情報モラル教育への想いもお伝えします。

LINEみらい財団とは

LINE株式会社(現LINEヤフー株式会社)が2012年から学校や企業、自治体などと協業し実施してきた情報モラル教育活動で得たノウハウを社会に還元し、より広域的・永続的に活動していくことを目的に、2019年12月に設立された一般財団法人。

静岡大学教育学部の塩田准教授と共同で独自開発した、子どもたちが「インターネット上でのコミュニケーション」と「対面のコミュニケーション」の違いや問題点を理解し、トラブルが起きた場合の対応を自ら考えることを目的とした教材を用いて、情報モラル教育を推進しています。これまで実施してきた情報モラル教育の出前授業は、旧LINE社からの活動を通し累計1万2千件以上。

出前授業レポート

授業1)相手と自分の「違い」を知る

「楽しいコミュニケーションを考えよう!」をテーマに開発された「基本編」「悪口編」「写真編」などの教材の中から、今回は4~6年生を対象に「使いすぎ編」の教材を用いてオンラインで授業が行われました。

編集部は春から中学校にあがる6年生のクラスを訪問。LINEみらい財団の調査では、小学校6年生~中学校1年生のタイミングでスマホを使い始める子どもが多いという結果が出ており、実際にクラスの半分以上の児童がすでにLINEを使っていると手をあげました。

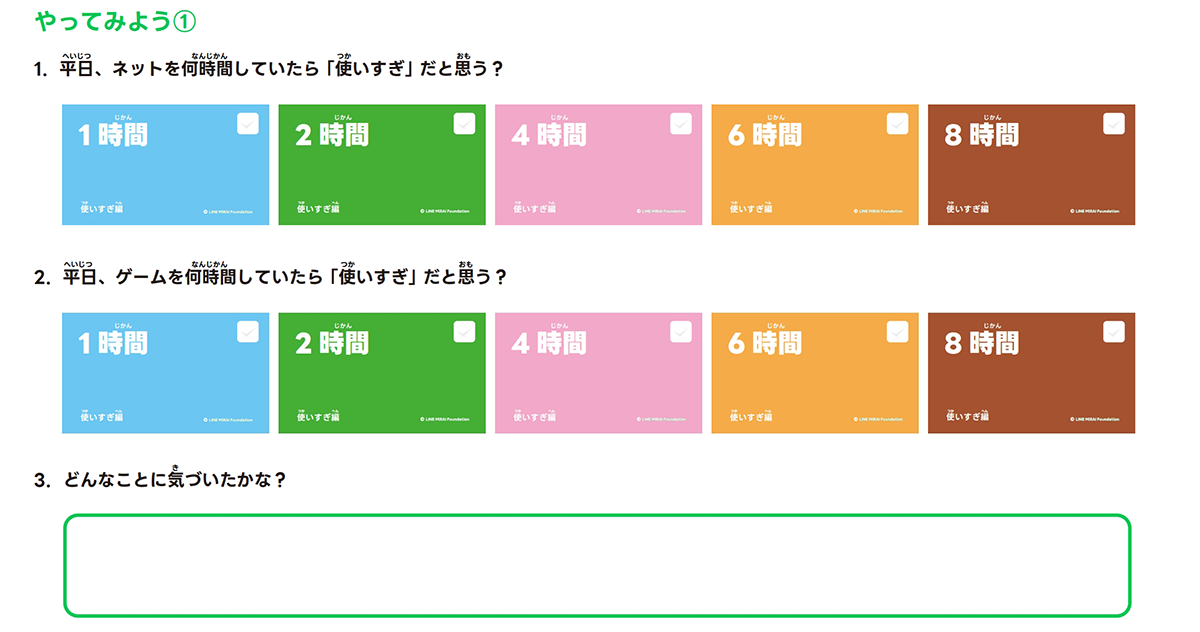

まずは、「平日、ネット/ゲームを何時間していたら「使いすぎ」だと思う?」の問いに、児童たちが意見交換をするワークから始まりました。 「手元にあったらいくらでも使ってしまう」「1、2時間使うのは当たり前」「多くても2時間以上は使わないな」といった声が聞こえてきました。

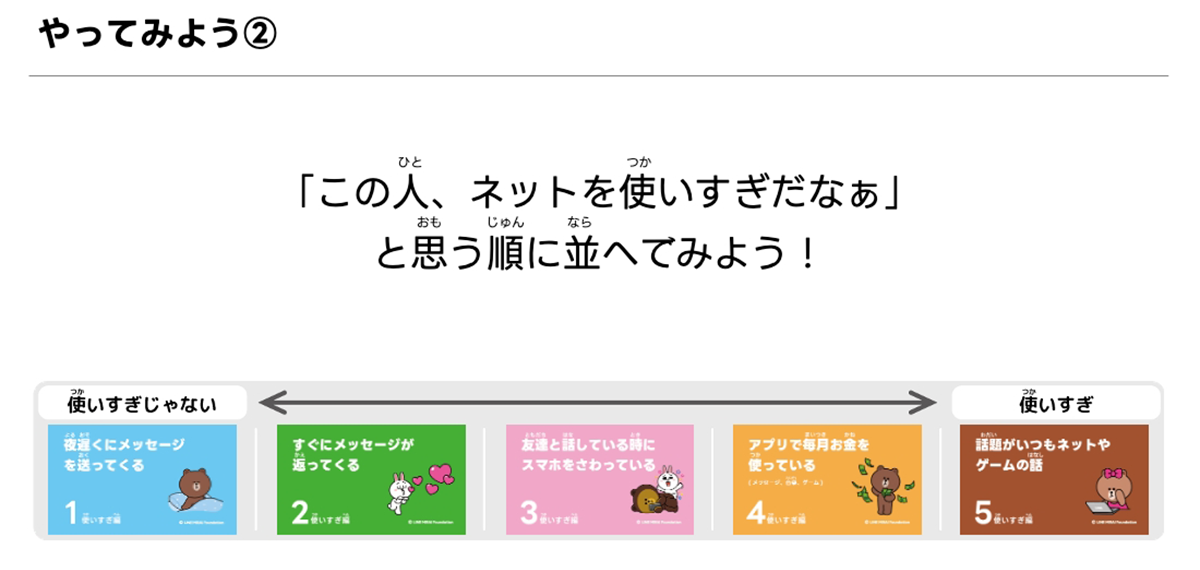

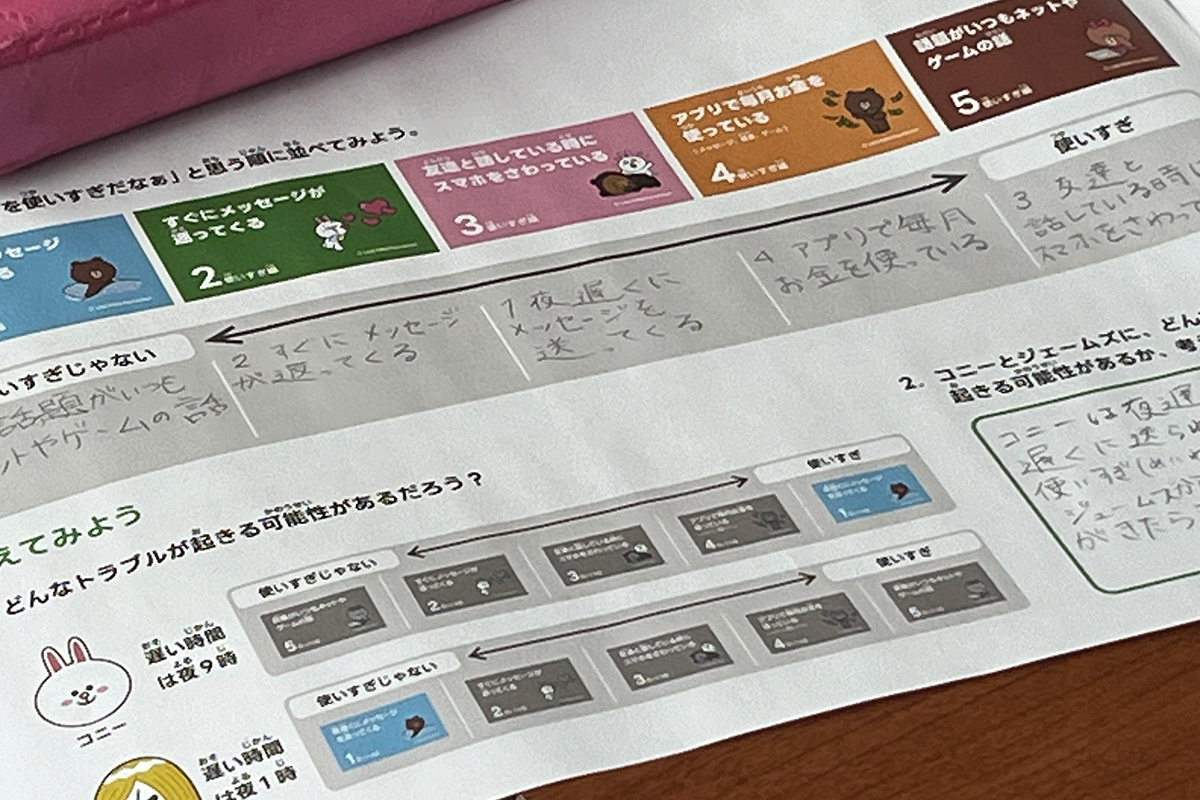

次は、ネットを使いすぎだと感じる行動についてそれぞれが思う順番に並べ、お互いの結果を共有しました。 並び替えた順番が周りと違っていたと手をあげる児童が多く、「使いすぎだと思う時間やどんな行動が一番使いすぎと感じるかは、人によって違う」ということに気づくことができたようです。

授業2)「誤解が生まれやすい」ネットの特性を理解する

続いて、「使いすぎ」「遅い時間」の考え方が違うコニーとジェームズの間では、どんなトラブルが起きる可能性があるかをみんなで考えました。 児童からは、「ジェームズが深夜にメッセージを送り、コニーがそれに気づかず、なんで無視するの? とけんかになる可能性がある」といった声があがりました。

教室の中でお互いの顔を見て話をしている時は、相手の表情や声で嬉しいのか、嫌がっているのかを判断できるけれど、ネットの世界では、相手の表情や感情が分からないため、相手の気持ちが判断できません。そのためコニーとジェームズのように考え方が違うとトラブルになりやすいこと、こういったトラブルを防ぐために「自分が使いすぎていることで相手に迷惑をかけていないか?」を一度立ち止まって考える必要があるということを講師と一緒に確認しました。

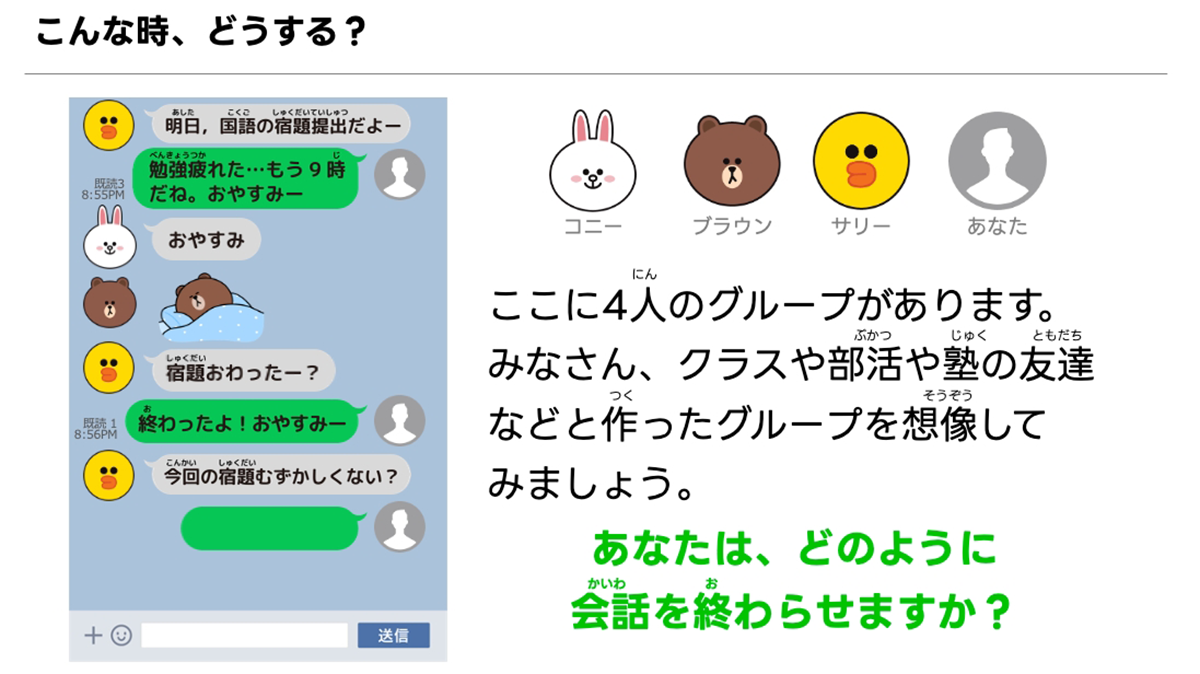

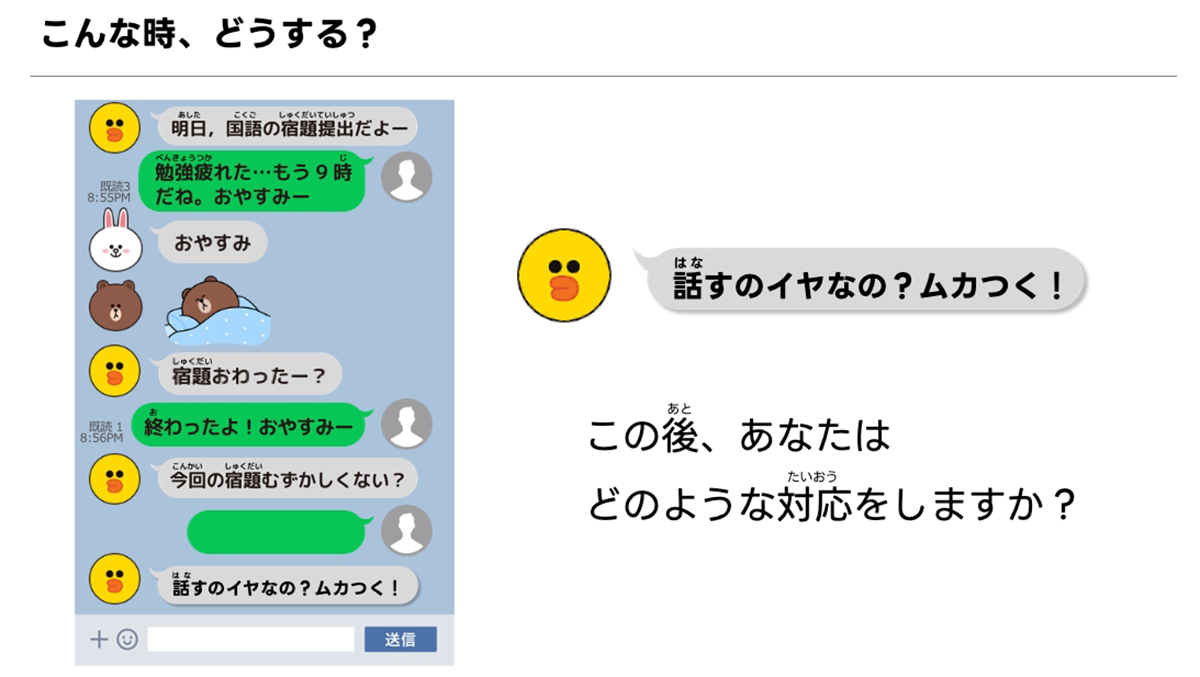

次は、具体的に自分が入っているグループでのやりとりを想定して、おやすみと伝えた後も会話を続けるサリーに、どのような返事をするかを考えました。

「夜遅いから明日にしようね」と返事をしてLINEを切る、「もう眠いよ。明日教えてあげるから寝よう」と返事をすると意見する児童や、「返事を返さない」という児童も。

授業3)トラブルに対して自分の考えや気持ちの伝え方を考える

最後に、自分が返したメッセージに対して、サリーから「話すのイヤなの? ムカつく!」と返信がきてしまった場合、どう対応するかを考えました。 「そうじゃなくて、もう夜遅くてサリーのことが心配だから。それに対面の方が、サリーの顔も見られて教えやすいから」「他の人に迷惑だから、個人でやりとりしよう」と返信をするなどといった意見があがりました。児童それぞれが起きたトラブルに対し、自分の考えや理由をうまく相手に伝える方法について考える時間となりました。

今回の授業を通じて、ネットでのコミュニケーションは対面と違って相手の表情や気持ちが分からないのが特徴であること、だからこそ普段顔を見てやりとりをする時よりも、相手を思いやる、理由を説明する、明日顔を見て話をするなど、相手への配慮が大事であるということを学べたようです。

児童&先生の感想

――授業の後に、3名の児童に授業の感想を聞いてみました。

K・Fさん:

僕の感じる遅い時間は夜22時くらいだったけど、友達は違う人が多かったです。自分と違う意見を聞いて、人によって使いすぎ、夜遅い時間と感じる時間は違うんだと思いました。

Y・Uさん:

まだ携帯を使ったことがないけど、将来LINEやSNSを使う場合には、相手に迷惑をかけないようになるべく遅い時間には使わないこと、自分でしっかり時間のルールを決めて使おうと思いました。

――担任の先生にも、お話を伺いました。

松葉先生:

児童にとって今回初めてのネットに関する授業というわけではなかったので、児童それぞれがなんとなく「自分と人は考え方が違うんだな」と理解した上での授業ではありましたが、ネットトラブルを起こさないためには、1回だけではなく繰り返しいろいろなパターンの教材で授業を行って理解を深めてもらうことが大事だと思っています。

日頃から児童にも伝えていますが、やはりネット上だと相手の表情や声がわからない状態でコミュニケーションが進んでしまうので、相手を思いやる力、想像する力を身につけていってほしいと思っています。

一般財団法人LINEみらい財団事務局局長 西尾勇気インタビュー

――LINEみらい財団が、情報モラル教育をスタートした背景と、情報モラル教育授業の特徴を教えてください。

西尾:

2011年に「LINE」アプリがリリースされ、多くの人に使っていただけるようになるにつれ、LINE上でのトラブルも出てくるようになりました。サービスを提供する会社としての社会的責任から、課題に対する解決策の一つとして「教育」に焦点を当てた取り組みを開始しました。

そこから、LINE上でのトラブルの原因は何なのか、SNSでのコミュニケーションの特性はどんなものがあるのか、学校現場では何が問題になっているかなどの調査や教材開発を経て、2014年から現在の教材を使った教育活動を本格的にスタートさせました。

授業の特徴としては、子どもたち同士が会話をしながら、自分たちの会話の中で考えをシェアしていく「ワークショップ」形式になっているところです。「コミュニケーション」に関する教育というのは、はっきり言ってしまえば正解がないものですし、子どもたちも善悪を理解している子がほとんどです。その中で自分と相手との違いや、ネットとリアルのコミュニケーションの違いなどを知り、「自分ごと化」してもらうことを目的にしており、相手とのコミュニケーションのなかで自分と相手との違いを知るということから、この形式を取り入れています。また、何かこちらから正解を与えるのではなく、子どもたちの想像力を促すことを意識し、授業を行っています。

――親御さんが家庭で子どもと一緒にできることとは何でしょうか?

西尾:

親御さんの立場になると、スマホを使いすぎて寝不足で私生活に支障が出るのではないか、犯罪やいじめに巻き込まれないかなど不安を挙げるときりがないのではないかと思います。システム的に監視したり制限をかけることも手段の一つかもしれませんが、今の子どもたちは、圧倒的にネットとの距離が近く、あの手この手で使いこなしていくので、直接的な解決にはつながりにくいと考えています。

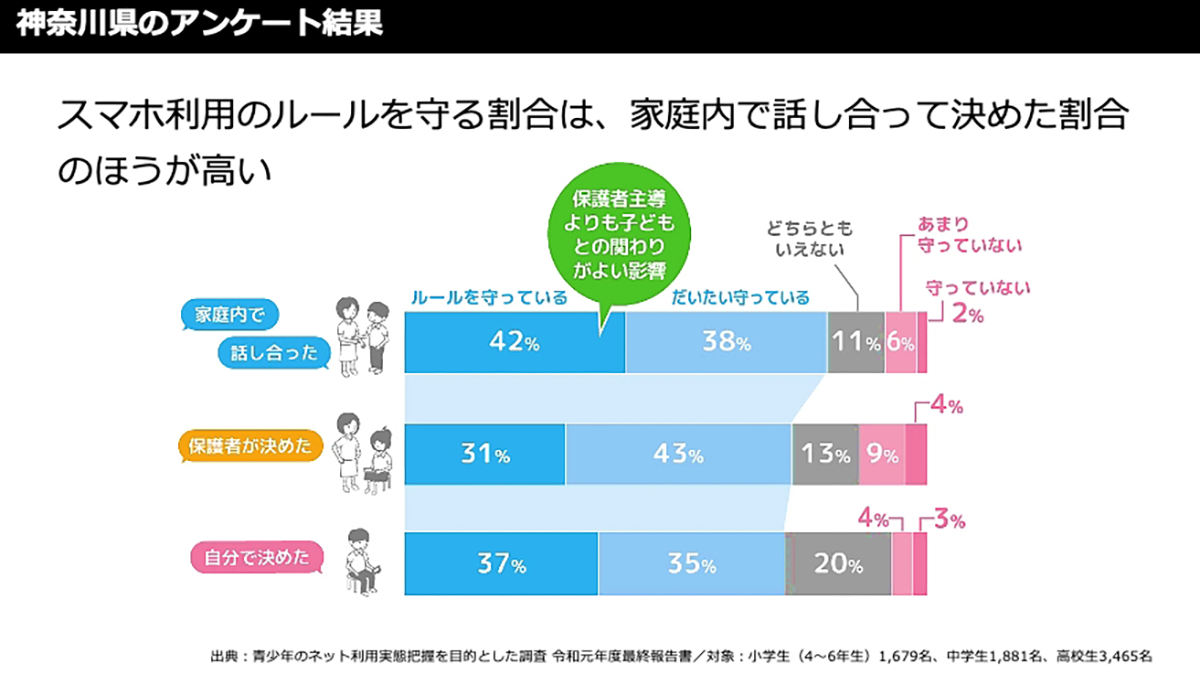

まずは子どもとのコミュニケーションの中で、何かトラブルが発生した時に、家庭の中でそういった情報が隠さずに出てくる関係性であるかを確認、構築していくことが大事だと思っています。もう一つは、子どもと親が一緒になってルールを決めることです。最近のLINEみらい財団の調査で、家庭でのルールは親が一方的に決めたルールよりも、親子で一緒に決めたルールの方が守られやすいという結果が出ています。

子どもと日々コミュニケーションをとりながら関係を構築し、何か問題が起きた時には親に報告する、1日の使用時間や使い方をどうやったら守れるかを考えるなど、しっかりと話をして一緒にルールをつくるといったことを行っていただければと思います。

――最後に、LINEみらい財団の今後の展望について教えてください。

西尾:

旧LINE社での活動から累計すると、これまで10年以上、1万2千回以上、講演活動を行ってきました。出来上がった教材も取り組み自体も、これまでのノウハウや知見が生かされた有益なものになっていると感じますし、今、私たちの教材を使ってくださっているのは、学校だけでなく自治体や教育委員会にまで広がっています。

自治体や教育委員会との連携も強化し、また教材も常にバージョンアップをさせていきながら、より未来世代の子どもたちが便利に楽しく、安心してSNSを使うことができる取り組みにつなげていきたいと考えています。

また、文部科学省によるGIGAスクール構想を受けて、情報モラルと情報活用をセットで学ぶ「GIGAワークブック」を全国に広げていく活動にも力を入れています。この教材が全国の教育の中で当たり前のように使われていくことを目指し、また多くの子どもたちがこの教材を通じて幅広く学び、未来を変えていけるような世の中にしていきたいと思っています。

関連リンク

取材日:2024年1月27日

※本記事の内容・商品情報は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。