高校3年生まで毎年、学校で防災教育を受けてきたこともあり、阪神・淡路大震災をはじめとした過去の災害について知る機会は多かったと思います。

また、私は大学1年生から「1.17希望の架け橋」という団体で阪神・淡路大震災経験した方からお話を聞かせていただき、その体験談を次世代へ語り継いでいく「語り部」として活動しています。

2025年1月17日で、阪神・淡路大震災の発生から30年が経ちました。30年という節目は、災害の記憶が薄れ始めるとも言われ、重要なタイミングとされています。LINEヤフーは、この震災の記憶を風化させないことを目的に、「ヤフー防災模試 阪神・淡路大震災30年特別編」を公開しました。

今回は、「震災を知らない世代にもその重要性を伝えたい」という思いでドキュメンタリーを作成した関西大学の学生のみなさんとLINEヤフーの担当者が対談。震災の記憶と教訓をどう未来世代に伝えていくべきかを考えました。

阪神淡路大震災30年をきっかけに、大学生が震災を考え行動する姿を追うドキュメンタリーシリーズ。「震災を経験していなくても伝え続けることはできる」と考えた若者たちはどのように震災と向き合い、未来へつなげようとしているのでしょうか。震災の記憶を風化させないためにできることを改めて問いかける内容となっています。

高校3年生まで毎年、学校で防災教育を受けてきたこともあり、阪神・淡路大震災をはじめとした過去の災害について知る機会は多かったと思います。

また、私は大学1年生から「1.17希望の架け橋」という団体で阪神・淡路大震災経験した方からお話を聞かせていただき、その体験談を次世代へ語り継いでいく「語り部」として活動しています。

阪神・淡路大震災については中学や高校の歴史の授業で学んだ程度で、1月17日には(学校で)合掌をするくらいでした。

自分で深く調べたり学んだりしたことはほとんどなかったので、このドキュメンタリー制作を通じて初めて、阪神・淡路大震災についてしっかり学ぶことができたと感じています。

僕は兵庫県出身なので、特に小・中学校では比較的防災学習に取り組んできましたが、正直、自分の身についているかと言われれば、なっていないかな...というのが率直なところです。

自分から意欲的に防災に取り組むようになったのは、この動画の制作がきっかけです。

この阪神・淡路大震災のドキュメンタリーを作るきっかけは、僕たちが所属しているゼミの(関西大学の)齊藤先生からの提案でした。

震災から30年という節目を迎えるタイミングで、先生から「阪神・淡路大震災について考えてみてくれへんか」と声をかけられたことがきっかけです。

みなさんのゼミは、映像作品やドキュメンタリーを作ったりするゼミという理解で合っていますか?

はい、映像ジャーナリズムを学んでいるゼミです。

ジャーナリズムのゼミなんですね。なるほど。大学4年生のみなさんにとって、突然「阪神・淡路大震災から30年をテーマに」と言われても、少し戸惑ったのではないですか?

はい。阪神・淡路大震災については、これまでの自分の行動から考えるとあまり関心を持つことがない分野だと思っていました。

最初は、先生に言われて取り組んでいるという感覚もあったのですが、次第に自分事として捉えられるようになったので、きっかけをもらえて良かったと思っています。

私たちのグループは自分たちもボランティア活動に参加しようと考えて企画を進めました。私が所属している「1.17希望の架け橋」の方たちと一緒に活動しながら、震災を経験された方たちにインタビューさせていただきました。

阪神・淡路大震災から29年目の「1.17のつどい」でインタビューした方の中には、「僕にとっての新年はきょう(1月17日)です」と語っていた方がいました。

その話を聞いたときは、自分たちにはその感覚を完全には理解できることはないのだろうと感じました。

僕にとって、この企画は「震災を伝えること」の意味を考えるものでした。実際にインタビューをしてみると、被災者の方々がとてもつらい経験をされていることを痛感しました。中には「思い出したくない」「伝えないでほしい」という方もいらっしゃいました。

それを知って、自分がそれまで考えていたこととの大きなギャップを感じたんです。震災やその教訓は誰もが知るべきだし、伝えるべきことだと勝手に思い込んでいました。

でも、実際に体験した方々にとっては、伝えてほしくないことや思い出したくないこともあると気づきました。これは自分の中で大きく変わったことだと思います。

はい。「1.17のつどい」に来ている方にインタビューをお願いしても断られることも何度もあり、心が折れそうになったこともありました。でも、伝えようとしてくださる方もたくさんいらっしゃったので、その方たちの意図を汲むことを大切にして取材を続けました。

震災でつらい経験をしたからこそ、それを未来に生かしてほしいという思いがあるのだと、多くの被災者の方からお話を聞いて感じ、その思いを映像で伝えられるよう努力しました。

動画を作る上で、インタビューのどの部分を使うかはとても迷いました。何度も編集を重ねて、「これは違う」「これは残したほうがいい」といった判断を繰り返しました。

一番大切にしたのは、最初の企画の意図を常に意識し続けることです。

なぜ伝えるのか、30年経った今、阪神・淡路大震災や他の震災を伝える意味は何か、これを軸にして映像のカットを決めていきました。

30年経った今、この震災について伝える意味は、単に30年という時間が経ったから、ではなく、未来のためにあると思っています。

僕たちと同じ世代はこれから社会に出て、新たな家族や子ども、孫ができることがあるかもしれません。そのような未来の家族を守るためにも、同世代にも過去の教訓を伝えなければ、未来でもまた救えない命が生まれてしまうかもしれないと感じました。

たとえば、阪神・淡路大震災では、木造建築が多く、さらには市町村単位でしか消防が動けなかったために火災が広がってしまった、という教訓があります。こうした教訓を未来につなげることが、震災を伝えていく意味だと思っています。

実は、最初から「防災模試で何かしよう」考えていたわけではありませんでした。ただ、30年という節目は、非常に重要なものだと考えました。災害の記憶は30年を超えると伝わりにくくなるとされているからです。

みなさんは、神戸新聞の記事などで「30年限界説」という言葉を見たことがありますか?

はい、あります。

災害を伝承していくときに、30年以上は伝わっていかないといわれていて、「喉元を過ぎたら熱さを忘れる」状態になるのだそうです。

そのため、災害の記憶を残す上で、30年は一つの大きな節目とされています。

| 72カ月 | この期間内にPTSDの治療必要 |

|---|---|

| 8年 | 大災害経験が重視されなくなる |

| 10年 | 経験が楽観に取って代わられる |

| 15年 | 経験は災害への備えに反映されない |

| 20年 | 技術伝承できる、ぎりぎりの時間間隔 |

| 30年 | 弔い上げ(とむらいあげ)で代表される世代交代 |

引用:記憶の持続性ー災害文化の継承に関連して―(東北大学の首藤伸夫名誉教授の論考)

また、東北大学の首藤伸夫名誉教授の論考によると、災害に限らず,20年で伝承の限界が訪れ、30年では世代交代が進み、経験や感覚が変わり、何を伝えるべきか、という価値観も変わってしまいます。これが完全な伝承を難しくする要因となっています。

このような課題を解決するため、たとえば新潟県の関川村では「えちごせきかわ大したもん蛇まつり」という伝承行事があります。

これは1967年の水害を忘れないために、村全体で毎年82.8メートル以上の蛇を作り、村を練り歩くお祭りです。このように、水害発生から50年以上経っても災害を忘れないための工夫をしているんですよね。

こうした事例を参考にしながら、インターネットで何かできないか模索した結果、ヤフー防災模試を通じて1.17に何があったかを学び、どのような教訓を残したのかを伝えたいと考えました。

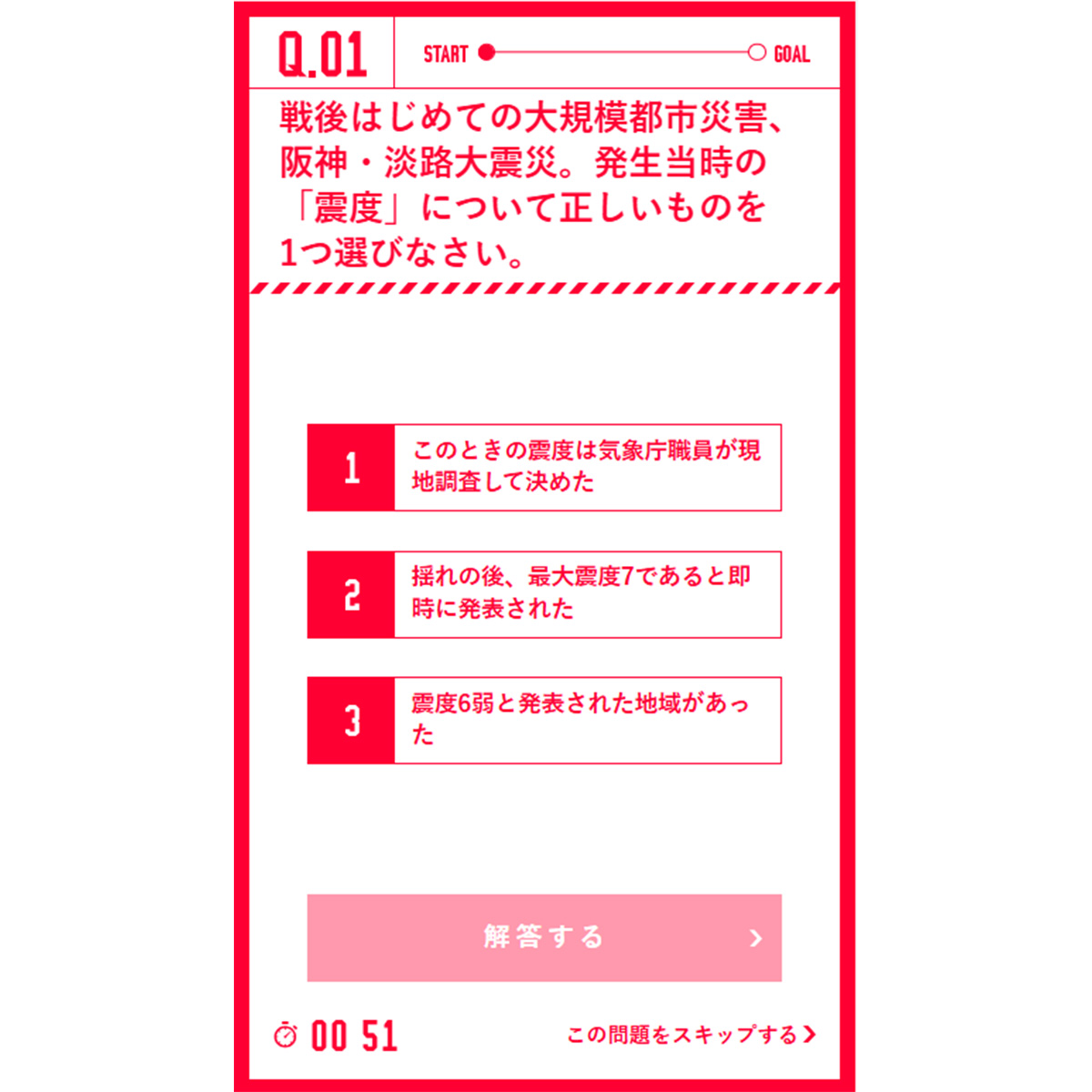

「ヤフー防災模試」は10問構成の速習編、25問構成の地震編、台風・豪雨編の3つで構成されていましたが、今回新たに「阪神・淡路大震災30年特別編」を作成しました。

最初は、特設サイトの立ち上げも検討していました。ただ、サイトを通じて情報を知るだけでは、さらっと記憶が通り過ぎてしまうのではないかと感じたんですね。より多くの方の記憶に残るための工夫が必要なのではないか? とさらに検討した結果、「ヤフー防災模試」が有効な手段になるのではないかと考えました。

ヤフー防災模試では、最後に点数や偏差値などの成績が表示され、自分の知識レベルがわかります。

これにより、阪神・淡路大震災についての理解を深め、他の人と比べて自分がどのくらい知っているかを確認できるので、より記憶に残る経験を提供できるのではないかと思ったことも理由です。

はい、あります。今回公開した特別編は、行動変容につながる内容にしたいと思い、この10問で何を伝えるかとても悩みました。

阪神・淡路大震災は、現在の防災に関するサービス、仕組みや震度計測の在り方など、それまでの常識が大きく変わるきっかけとなった震災です。この震災があったからこそ、今の常識があることを伝えたい、という思いがありました。

たとえば、第1問は震度に関する問題です。実は正答率があまり高くないのですが、大学生のみなさんは、どの選択肢が正しいと思いますか?

うーん...。でも、2番(揺れの後、最大震度7であると即時に発表された)は違うような気がします。

うん、2番は違いそう。

でも、3番(震度6弱と発表された地域があった)も違う...消去法になってしまうんですけど、1番しか残らないと思います。

では、1番を選んでみましょう...正解です!

30年前は、気象庁職員の体感や現地の被害調査によって震度を決めていました。震度6弱や6強といった段階は、大震災の後に制定されました。この問題を通じて、30年前と今とでは常識が大きく異なったこと、これからも変わりうることを理解していただきたいと思って入れています。

近年は南海トラフ地震の発生が懸念されていますし、地震の避難訓練や放送訓練などを通じて身近に感じられる時代だと思います。

そのような時に、「もし自分の地域で地震が起きたらどう行動するか」考え家族や友人と話し合ったり、防災グッズを準備したりしてみてください。地震に備えるための時間を少しでも取ってほしいです。その準備が、いざという時に自分や周りの人を助ける手段になると思います。

この動画制作を通じて参加した「希望の架け橋」というボランティア団体には、高校生や大学生といった若い世代が多く、積極的に震災について学び、伝えようとしていました。

同世代のその姿を見て、震災についてほとんど知らなかった自分に気づき、「このままではいけない」と思うようになり、意識を大きく変えるきっかけになりました。

今回僕たちが作った映像を通じて、若い世代が震災について学んでいることを、同世代やさらに若い人たちに知ってほしいです。

たとえば、「神戸ルミナリエ」や「阪神淡路大震災1.17のつどい」は毎年人々が集まるきっかけになっています。こうしたイベントで、少しずつでもいいので語り部や経験された方の話を聞くことで、「1.17がどのような日だったのか」気づく人が増えるといいなと思います。

LINEヤフーさんが作った防災模試もそうですが、多くの若者にアプローチできる仕組みを作り、参加者が増えれば、阪神・淡路大震災や次の震災を考えるきっかけになるのではないかと僕は思います。

みなさんのお話を聞いて、最初は過去の震災や防災に興味がなかった方も、きっかけを得て気持ちや行動が変わったことが印象的でした。

でも、全員がそういったきっかけを持っているわけではないので、どのようなきっかけがあれば防災を自分事として捉え、「自分もやらなければ」と思えるかが大切ですし、これからも考えていきたいと思います。

そのヒントはもしかしたら私たち大人が想像できないところにあるかもしれません。同世代のことは同世代が一番理解していると思います。

たとえば「推し活と防災を組み合わせるといい」(笑)などの若い世代を動かすヒントがあれば、ぜひ教えていただけるとうれしいです。ありがとうございました。

みなさんが未来のために活動していることがとても力強く伝わってきました。そして、私たちはインターネットやアプリを通じて、みなさんが作った映像ほど印象に残り震災について考えるきっかけを作れるのだろうか? とも考えさせられました。

今後、このような活動をする若い人が増えてほしいですね。ただ、それと矛盾しますが、理想はこうした啓発活動が不要になる社会だと思っているので、日常生活にあたりまえに災害への備えがある未来を目指しています。

真面目なアプローチも大切ですが、特に若い世代に届けるためには、少しやわらかい方法も必要だと思っています。LINEヤフーでは、JリーグやB.LEAGUEと協力して、防災模試を活用した共同企画(※)を実施しています。これはサポーターが模試を受けると、応援しているクラブに勝ち点が入るという仕組みです。

こうした取り組みを通じて、災害や防災という言葉にあまり壁を感じることなく、自然に受け入れられる社会を目指しています。みなさんのような若い力があれば、そうした未来を築けるのではないかと、希望を持って聞いていました。

みなさんが将来、災害や防災、減災に関わる仕事をすることになったら、ぜひLINEヤフーのことを思い出していただければうれしいです。一緒に何かできる日を楽しみにしています!

取材日:2025年2月12日

※本記事の内容は取材日時点のものです