能登半島地震から半年 ビッグデータからみる能登半島地震の避難状況

能登半島地震から半年

ビッグデータからみる能登半島地震の避難状況

今年1月1日に発生した能登半島地震では多くの被害が発生し、能登半島に暮らす人々の生活を一変させました。

当初は毎日のように報道されていましたが、日が経つにつれて報道量も減ってきており風化が懸念されています。また、いまだ震源から近かった珠洲市や輪島市周辺はほとんど復興が進んでいないとよく耳にします。

そこで、LINEヤフービッグデータレポートチームでは先日能登半島地震において多く発生した避難(転居含む)された方々がいまどこに所在されているのか、弊社が保有する位置情報データから状況把握を行い、今後も起こりえる災害におけるデータの活用の有用性やその在り方も併せて考察してみました。

【輪島市、珠洲市の住人は今どこにいるのか】

はじめに、能登半島地震において最も被害の大きかった地域に当たる輪島市, 珠洲市について分析を行ってみた結果です。

弊社のサービス利用から生まれる位置情報データには、個人が特定できないように匿名化・統計化したデータをもとに、どの市区町村にどれだけ住んでいるのかを推定できるような仕組みがあり、そちらを用いた分析です。

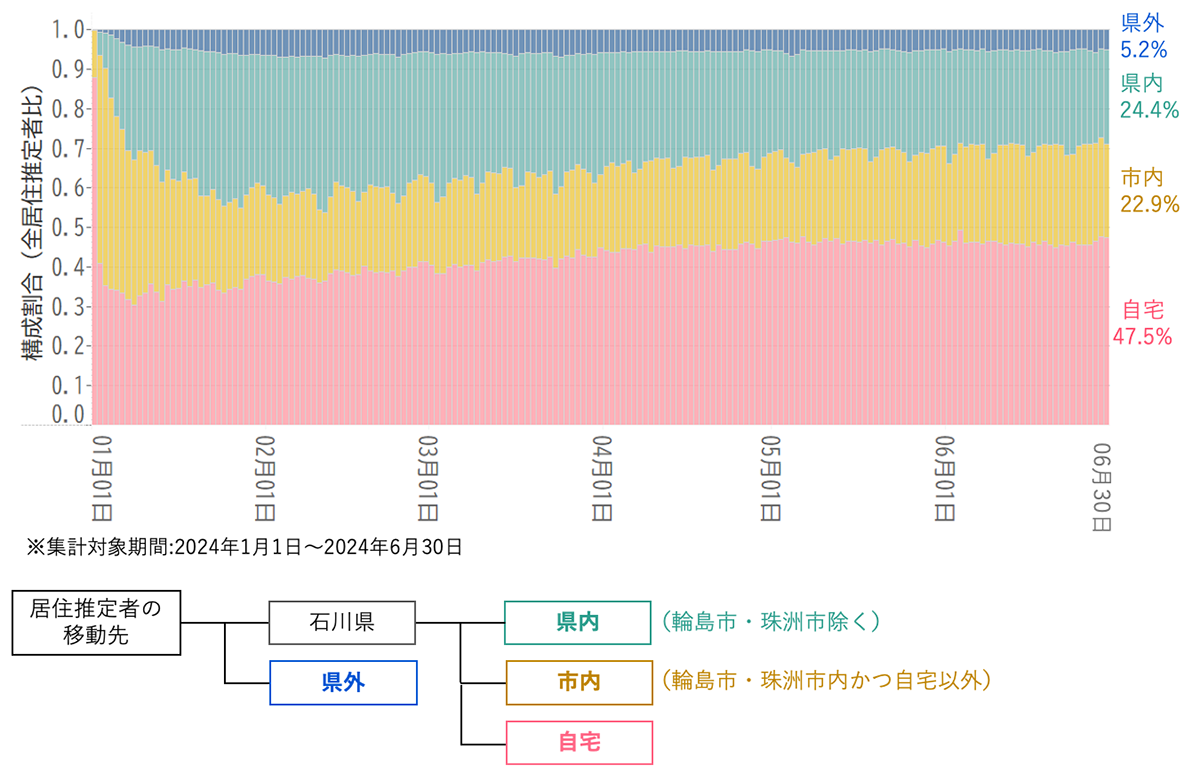

まずは、地震発生前の居住地が輪島市・珠洲市と推定される人々が、震災後、どのような土地に所在されているのかを集計しました。

輪島市・珠洲市居住推定者の地震後の移動先推移

集計仕様

市内:輪島市、珠洲市かつ自宅エリア以外

県内:石川県(輪島市, 珠洲市を除く)

県外:石川県以外の都道府県

1日の中で複数個所に位置情報が存在する場合、自宅・市内・県内・県外の順で優先的に割り振りを行った

この結果を見ると、次のようなことが見えてきます。

- 1月1日の地震発生を境に自宅を離れた人が約7割いたが、その後ペースは緩やかであるが、徐々に自宅に戻る人が増えている

- 6月末の時点で約7割の人は自宅か市内での避難。県外に出た方は少数(1割以下)であるが漸減

- じわじわではあるが県内移動者の構成割合が減り市内は増えており、輪島市・珠洲市へ戻ってきている人が増えている

- しかし、自宅割合はあまり変わっていないため自宅以外の新たな拠点での生活を始めていると推察される

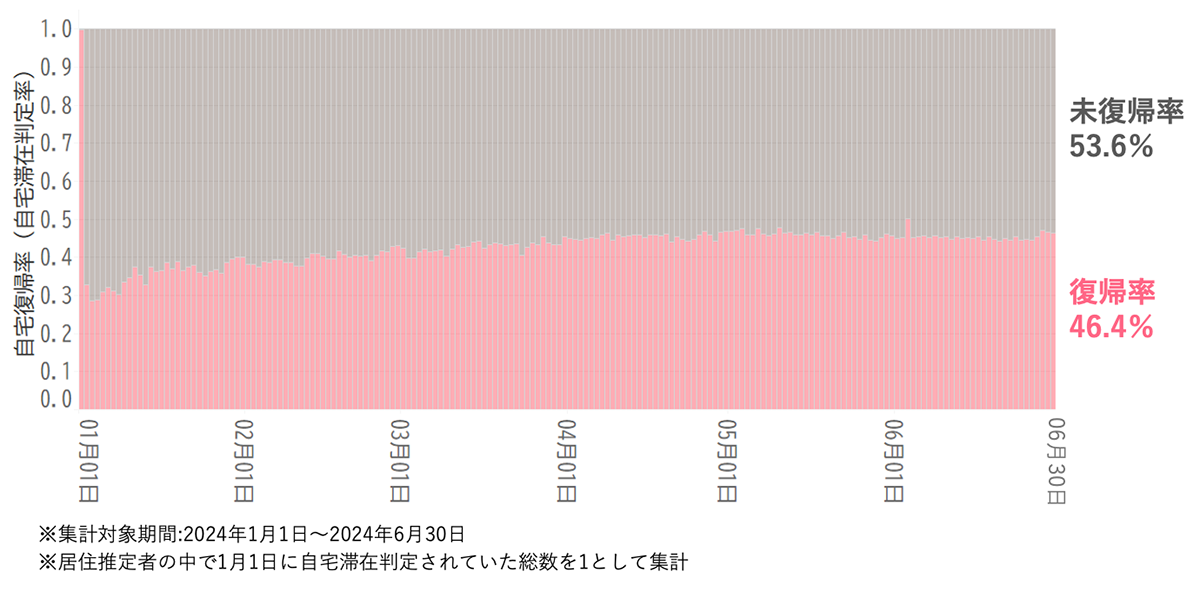

さらに推定自宅滞在者(地震発生段階で自宅にいたと推定される方々)の部分を抜き出して復帰率を見た結果が次の通りです。

輪島市・珠洲市居住推定者の自宅復帰率

このように、6月末の段階でもまだ46%ほどしか自宅に戻ることができていないことがわかります。さらに、1月上旬から比較しても10%程度ほどしか増えていない点、そして4月上旬よりほぼ横ばいで復帰率が変わっていないことからも、復興のスピードが停滞している様子がうかがえます。

【輪島市、珠洲市の住人は県内・県外のどこに移動したのか】

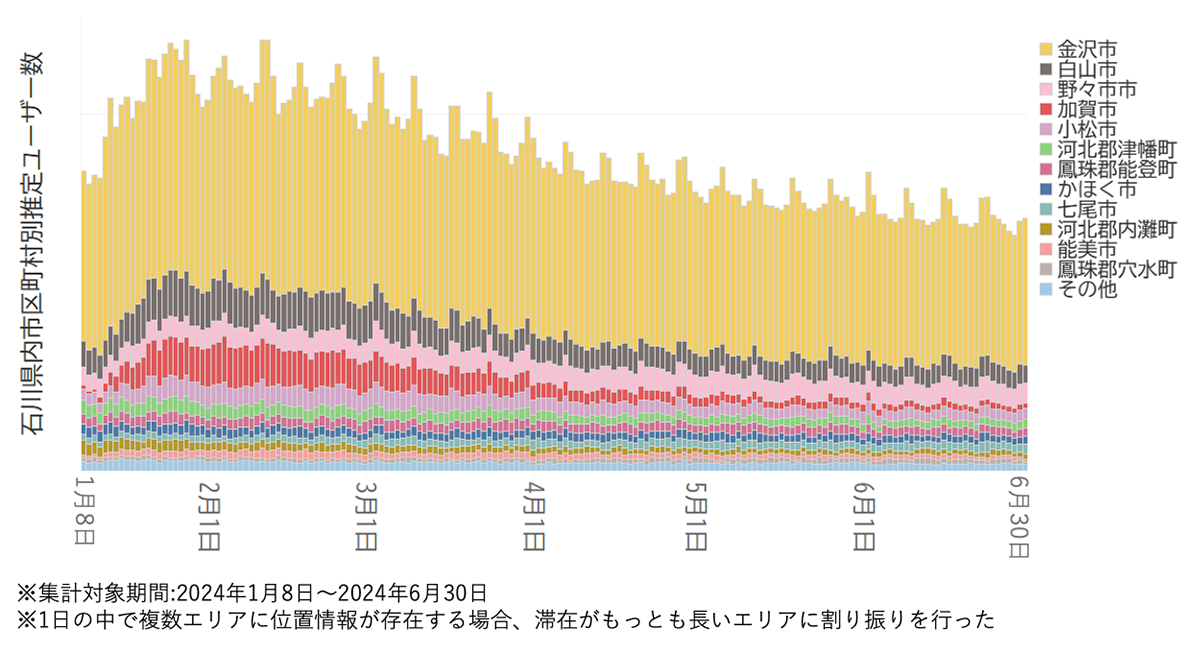

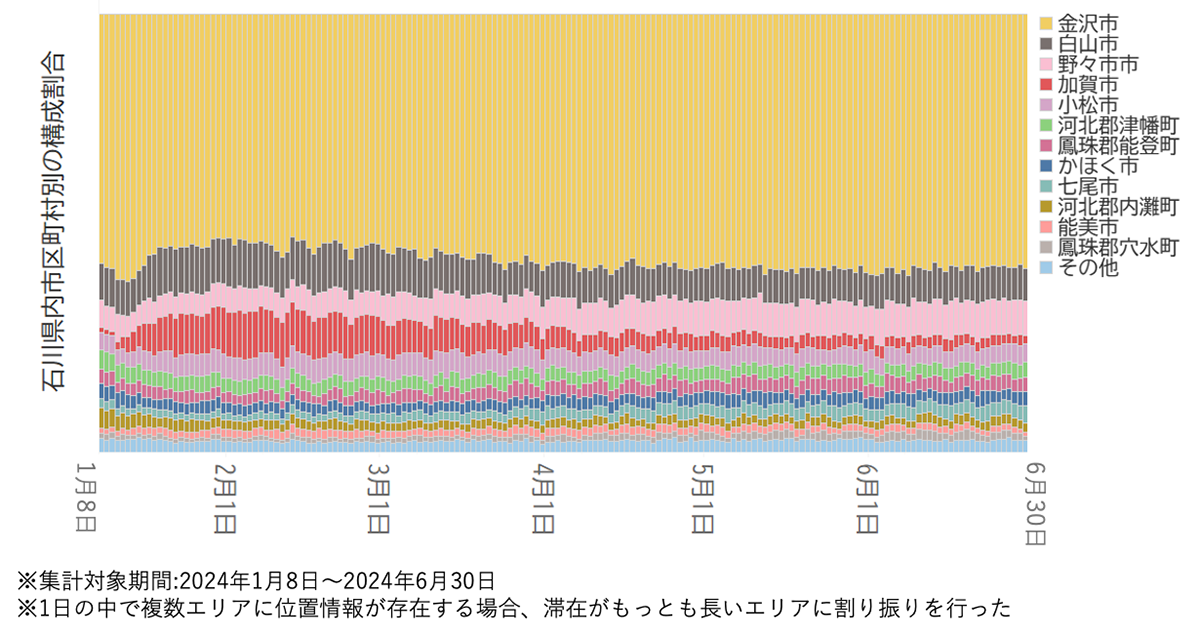

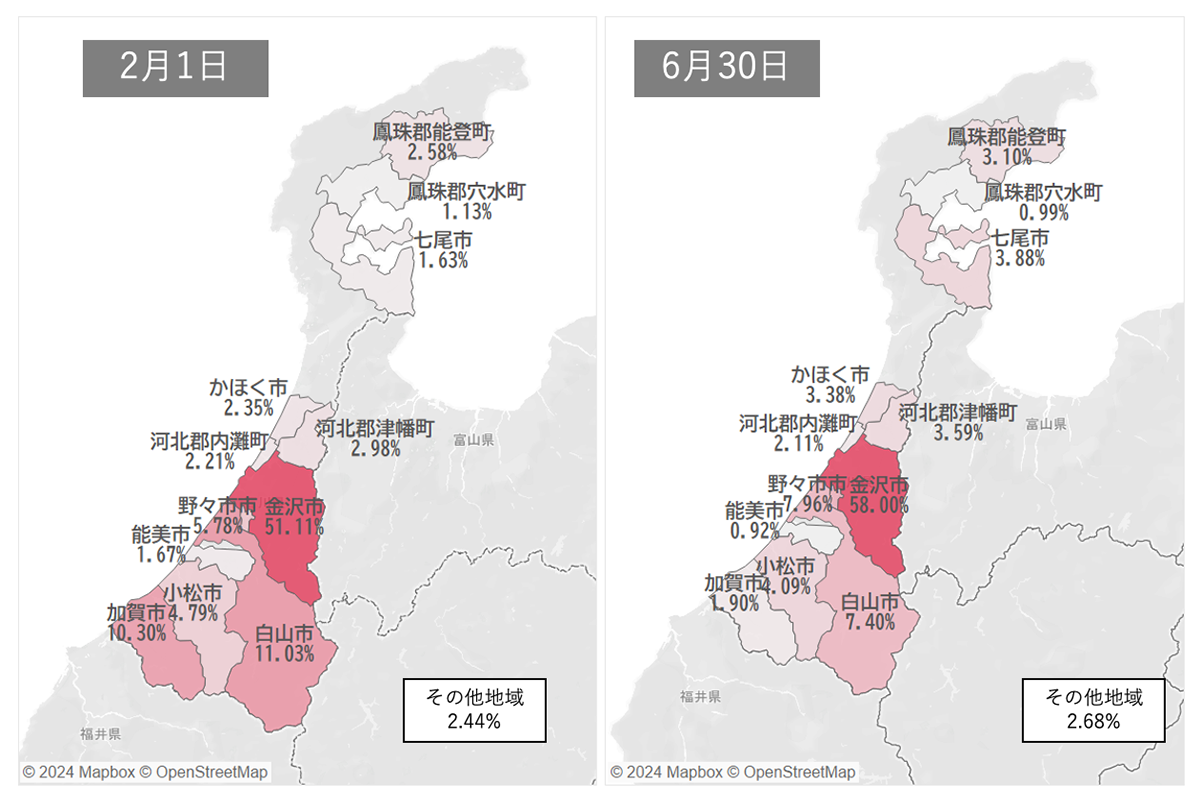

次に、同じ石川県内に移動した人達はどこの市区町村に移動している人が多いのかを見てみました。

輪島市・珠洲市居住推定者の石川県内の移動先推定

輪島市・珠洲市居住推定者の石川県内の移動先推定(構成割合)

輪島市・珠洲市居住推定者の石川県内の移動先推定(構成割合)

県内移動者数の推移を見てみると、日を追うごとに減っており、徐々に輪島市・珠洲市に戻ってきていると考えられます(県外避難者数も徐々に減っているため)。また、その傾向は6月末の時点でも続いており、今後も続いていく可能性があります。

さらに、6月30日時点での移動先として一番多いのは、二次避難所としての報道も多く伝えられた金沢市(約58.0%)。また野々市市や白山市など人口が多い市への移動者もそれぞれ7~8%、同じく被災した能登町、七尾市にもそれぞれ3~4%程度の割合の方々が避難されています。

2月1日の時点と比較して一番変化が大きいのは加賀市です(構成割合が10.3%から1.9%へ)。小松市、白山市、能美市など比較的震源から遠かった市も割合を減らしている点も特徴と言えます。

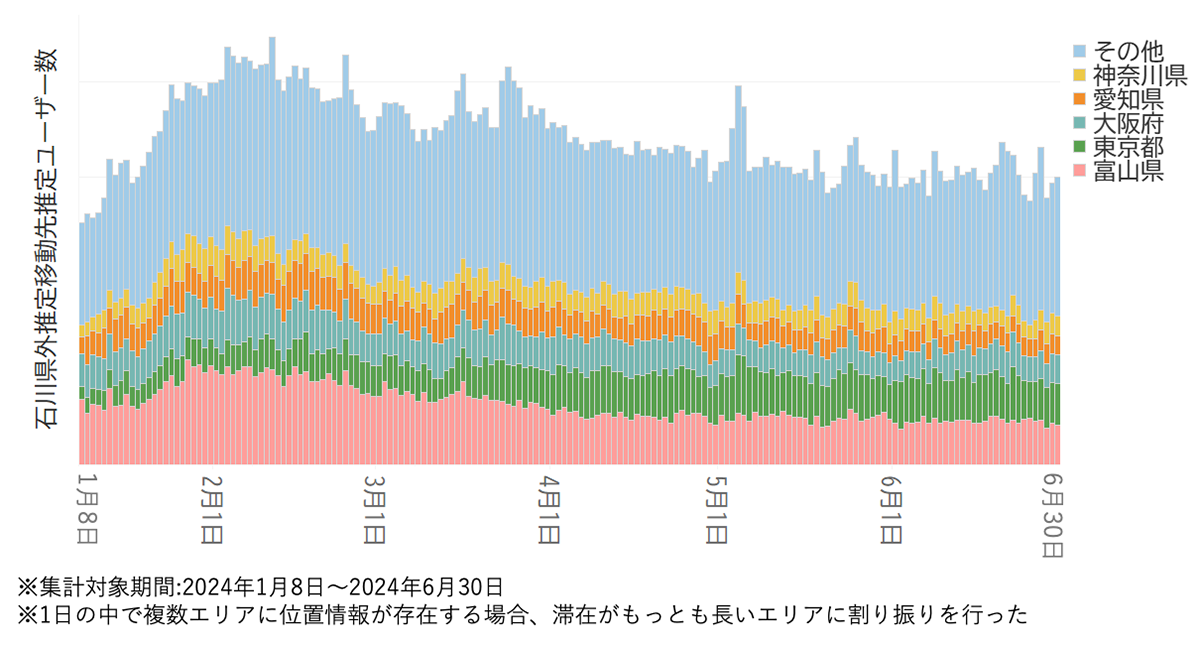

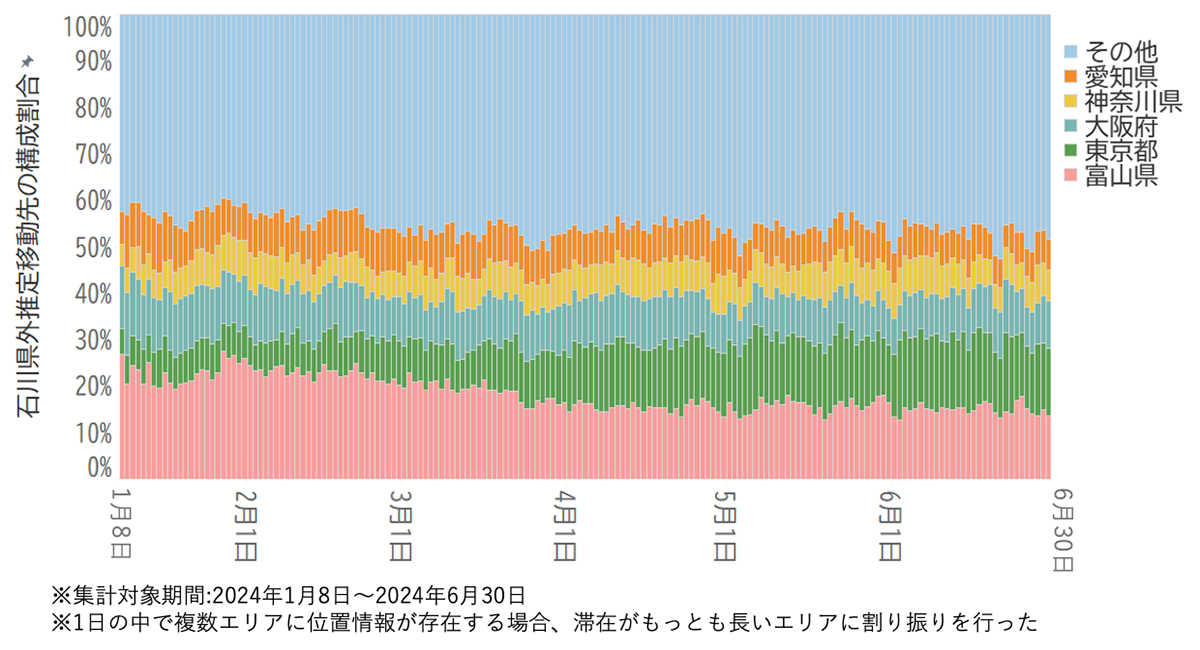

次は県外に移動した人の推移を見た結果です。

輪島市・珠洲市居住推定者の石川県外の移動先推定

輪島市・珠洲市居住推定者の石川県外の移動先推定(構成割合)

こちらも県内同様に、徐々に県外移動者数自体は減ってきており、輪島市・珠洲市に戻ってきていると推定されます。

グラフからもわかる通り、当初石川県外への移動で最も多かったのが富山県でした。同じ元加賀藩で、言葉も文化もほぼ同じということもあり、多くの被災者にとって移動しやすい県だったと考えられます。

しかし、その後じわじわと移動人数、構成割合とも増やしているのが東京都です。6月30日の段階では富山県の構成割合が13.7%、東京都が14.7%と逆転しており、県外移動者が最も多いのが現時点では東京都だと推察されます。

石川県からより近い、大阪府や愛知県といった大都市の構成割合はあまり変化がないため、必ずしも大都市への移動が加速しているわけでもなさそうですが、このじわじわと東京都への移動選択者が増えている点も、復興における課題の鍵の一つなのかもしれません。

【被災地の声を拾う】

ここまでご紹介したように、LINEヤフーが保有する位置情報データを活用することで、被災者の避難の様子や、戻ってきているのかどうかといった把握が困難な調査の可能性が見えてきました。

しかしLINEヤフーが保有するデータは位置情報だけではありません。過去の災害においてLINEヤフーが発信してきた活用データにヤフー検索の検索キーワードデータがあります。被災地において、どのような検索がされたのかなどを場所と時間軸をもとに分析し、被災地のニーズなどを把握できることがこれまでの災害からもわかっています*。

【参考レポート】

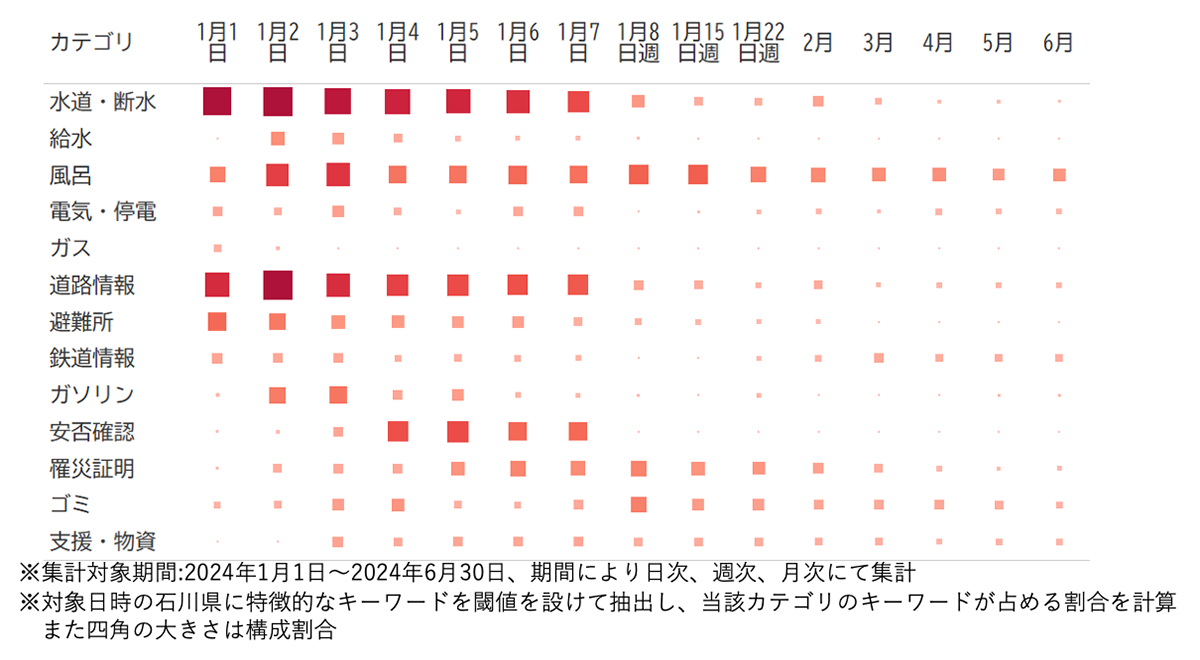

今回の被災地からの検索キーワードを分析することで見えてきた、現場のニーズの変化を可視化したものが次になります。

能登半島地震による石川県での検索ニーズの時系列変化

地震が発生した1月1日から1月7日まで、またそこから1週間ごと、さらに2月から6月は月間で検索ニーズがどのように変化しているのかを可視化してみました。大きくはライフライン、物資、安否確認、罹災証明、お風呂と数日ごとに現場のご苦労の中心が変わっていったことがわかります。

ライフラインのうち、電気・停電に関するキーワードは1週間ほどで検索ニーズは概ね少なくなりましたが、水道・断水は報道でも伝えらえている通り復旧に時間がかかったことで、3月末までも検索ニーズが続いていることがわかります。

それに伴い、風呂に関する検索も地震発生直後から1カ月後まではニーズが増えている一方、ガソリンなどは1週間ほどで検索ニーズが減っている様子もみてとれます。

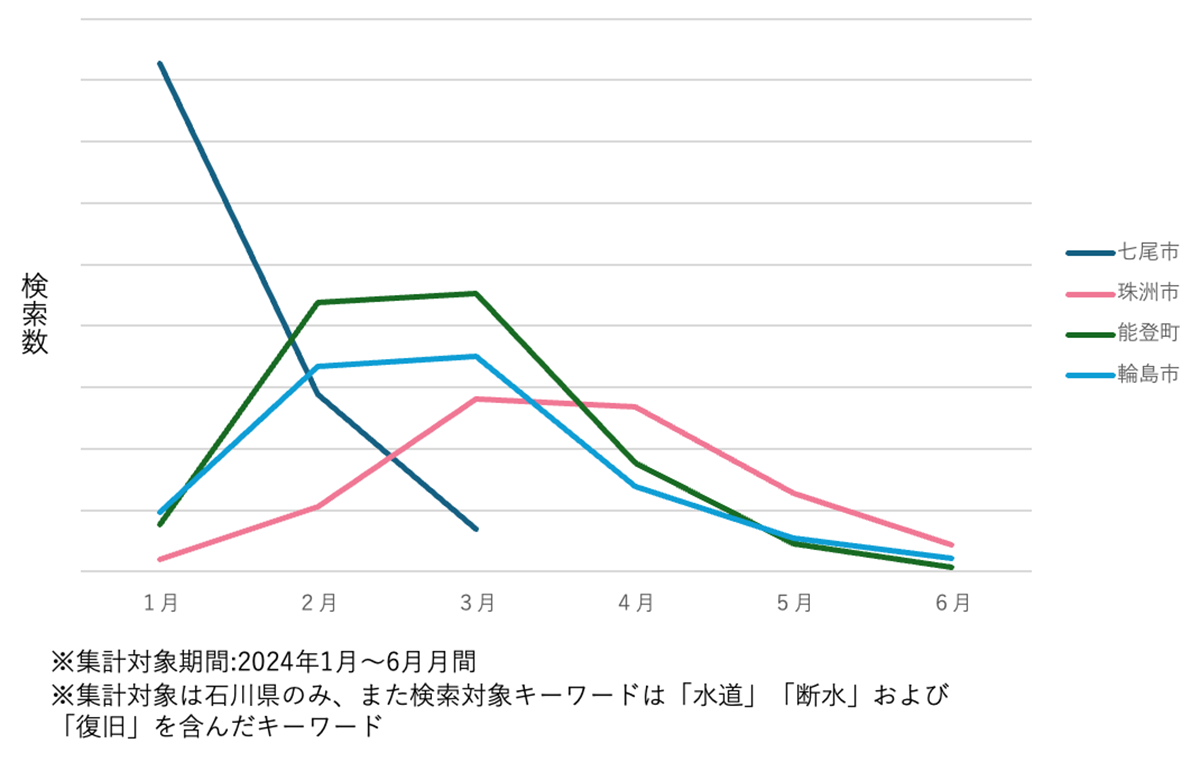

また検索構成割合の大きい「水道・断水」の中で、「水道復旧」に関連する検索数の推移を抽出してみると、七尾市などは3月で検索数がほぼなくなったものの、珠洲市、輪島市、能登町などでは、いまだに検索が続いており、不便を強いられながらも現場で次々と懸命に生活を建て直されている姿が目に浮かびます。

【まとめ】

能登半島地震では、被災地の復興がなかなか進まないことや、ボランティアが不足しているといった報道が時折される一方、日が経つにつれてその報道量も目に見えて減少しています。

しかし、私たちの分析から見えてきたのは、

- 多くの被災者が今も帰宅できず、やむを得ず他県や東京都への移住を選択せざるを得ない現状にある

- 能登半島地震の被災地はメディアの注目度の減少とは逆に、いまなお深刻な危機に直面している

- その中で被災地の方々が懸命に生活を立て直そうとされている

姿でした。報道の減少が、決して状況の改善を意味するものではなく、被災地の復興の遅れが単なる印象ではないということです。

この結果は、被災地が直面する課題の深刻さと、その解決への道のりの長さを如実に物語っています。私たち一人一人が被災地の現状を正しく理解し、できることから行動を起こすことが、今、求められているのではないでしょうか。

LINEヤフービッグデータレポートチームは、今後もデータの持つ価値と力強さをお伝えするとともに、社会の課題を浮かび上がらせ、より良い解決策を探るお手伝いをしていきたいと考えています。この分析が、被災地への継続的な支援の必要性を再認識するきっかけとなり、復興に向けた取り組みの一助となることを願っています。