警察の方に向けて講義をするのは今回がほぼ初めてでした。

あれだけ大人数で、しかもみなさん本当にフレッシュ。それでいて統率が取れていて、話を聞く姿勢もすばらしかったですね。

「守る」は完璧じゃなくてもいい 警察学校で語られた、セキュリティの新しい形

知識がなくても、仕組みでサイバー犯罪は防げるーー。

そんな考え方のもと、LINEヤフーと三菱UFJ銀行は、警視庁の警察学校で約1,200名の初任科生を対象に出前授業を行いました。

講堂に集まったのは、これから地域の交番などで働く警察官たち。

この授業を企画・設計した三菱UFJ銀行の瀬古さんとLINEヤフーの佐川に、この授業が生まれた背景と「仕組みで守る」防犯教育のこれからを聞きました。

※本講義は、警視庁と民間企業、大学による産学官連携の取り組みの一環として実施されました。登壇したLINEヤフーと三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、日本サイバー犯罪対策センターの会員としてもサイバー犯罪の低減に向けて官民連携に取り組んでいます。

- 瀬古 敏智(せこ としのり)さん

- 三菱UFJ銀行 サイバーセキュリティ推進部所属

サイバーセキュリティシニアエキスパート

金融ISAC インテリジェンスワーキンググループ 座長

国内のセキュリティベンダーにて、顧客向けSOC、セキュリティコンサルティング業務に従事後、JPCERT/CCに出向、インテリジェンス業務やCSIRT構築支援、協議会運営に携わる。2014年に三菱UFJ銀行に入行し、脅威インテリジェンス、レッドチーム企画を担当。

- 佐川 英美(さがわ ひでみ)

- LINEヤフー株式会社 政策企画統括本部 渉外安全対策本部

2005年にヤフー入社。「Yahoo!きっず」の編集やリテラシー教育、教育機関への出張授業などを担当。2013年より政策部門でネットセーフティや官民連携に携わり、2023年から現職。外部団体との連携や府省庁渉外業務、不正対策等を担当。こども家庭庁・警察庁の各種委員を歴任。

「見抜く」はもう限界? 巧妙化する詐欺への備え(三菱UFJ銀行)

授業の前半を担当したのは、三菱UFJ銀行の瀬古さんです。

瀬古さん:

「将来、地域の交番などに配属されたとき、詐欺に遭った方から最初に相談されるのは、みなさんかもしれません。だからこそ、知っておいてほしいのです」

警察学校の講堂に集まったのは、これから地域の交番などで働く初任科生、約1,200名

代表的な手口として、偽サイトやSMSを使うフィッシング、サポート詐欺などが挙げられました。

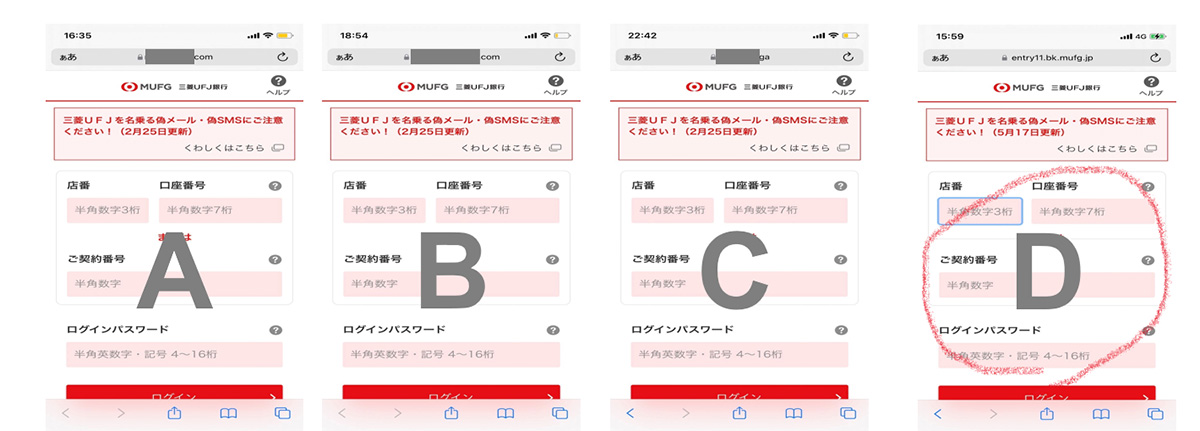

講義中には、実際の偽サイトと本物を見比べるクイズも。

本物はどれ? MUFGが実際に使用しているURLと、偽サイトの事例 フィッシングサイトの多くは、公式ドメインを模した巧妙な偽URLを使用しており、スマートフォンなどでは特に見分けが困難です。(出典:MUFG講義資料)

正解は「D」ですが、他の選択肢もよく見るとそれらしく見えるはずです。

中には、「mufg.jp」を装い、「rn」を「m」に見せかけるようなドメイン名を使っているものもあります。

瀬古さん:

「いまの詐欺サイトは、公式サイトを完コピしてきます。見分けられる自信がある人でも、スマホの小さな画面ではかなり難しいと思います」

さらに瀬古さんは、ある深刻な事例も紹介しました。

「マルウェアに感染したスマホから、他の人へ詐欺メールが自動で送られてしまう。被害者だったはずの人が、加害者のような立場になることもあるんです」

三菱UFJ銀行では、被害を減らすためにさまざまな対策をしていますが、それでも限界はあります。だからこそ、地域で住民から直接相談を受ける立場にある警察官の存在はとても重要です。

瀬古さん:

「どんな詐欺がはやっているかを知っておくだけでも、『今このような詐欺が多いですよ』と声をかけられる。その一言で被害を防げることもあります」

銀行は社会インフラそのもの。サイバー攻撃から守ることは、その先にいる何百万人ものお客さまを守ることにつながります。目立たないけれど、社会を支える大切な仕事。防げた瞬間に「守れた」と実感できる、それがサイバーセキュリティに関する仕事のやりがいです。

警察に相談するときに準備しておくとよいポイント

万が一、フィッシング詐欺などの被害に遭ってしまったとき、まず相談すべきは金融機関や警察などの専門窓口です。「うまく状況を説明できるか不安...」という方も少なくないかもしれません。

事前に整理しておくとよいポイントを、講義資料からご紹介します。

1)不審なメールやSMSについて

・どんなメール・メッセージが届いたか(件名・差出人・本文)

・送られてきた日時

・記載されていたURL(可能であればスクリーンショット)

2)自分が取った行動

・そのメールやURLをクリックしたか?

・どんな情報を入力したか?(例:ID、パスワード、口座番号、認証コードなど)

・金融機関や関係機関にすでに連絡済みか

3)利用環境の情報

・使用していた端末の種類(PC or スマホ)

・スマホの機種(例:iPhone/Android)

・ブラウザ(例:Safari/Chromeなど)

曖昧な部分があっても、「思い出せる範囲で伝えること」「わからないままにしないで相談する」ことが、被害の拡大を防ぐ第一歩です。

見分けなくていい。詐欺から「遠ざける」伝え方とは

後半を担当したのは、LINEヤフーの佐川。

「地域社会に向けたセキュリティ啓発を考える」をテーマに、前半で語られた「詐欺の手口」を受け、「その詐欺をどう防ぐか」「地域の人にどう伝えるか」を考える時間となりました。

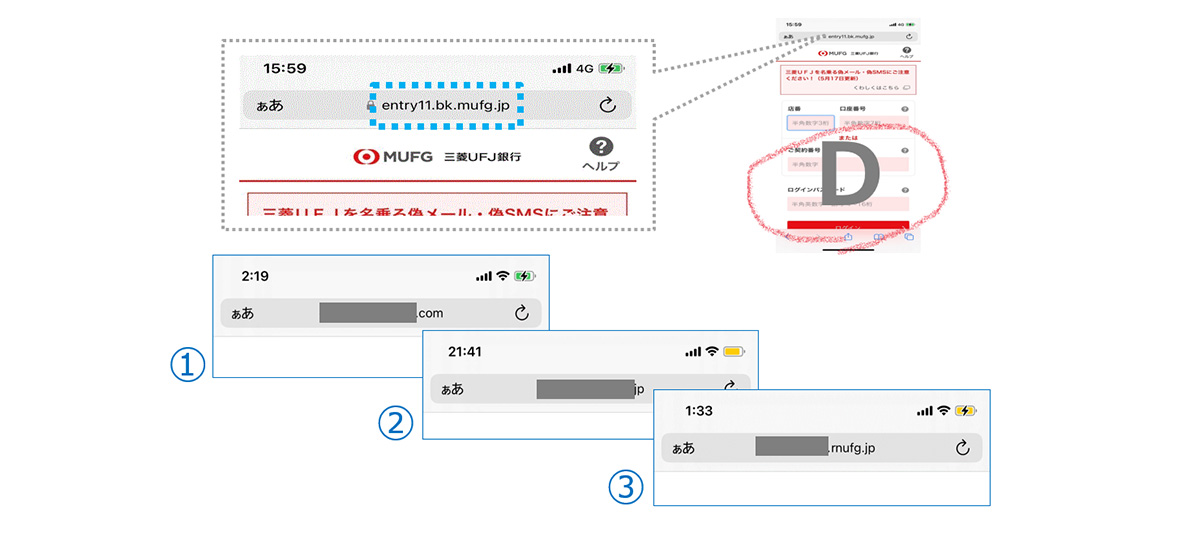

佐川が示した総務省のデータによると、13~59歳のスマホ利用率は80%を超え、一方で「インターネットに不安を感じる」と答えた人も7割以上。その不安の多くが「情報の漏えい」や「詐欺被害」でした。

「不安はあっても、どう行動すればいいか分からない人が多い」と佐川は指摘します。

佐川:

「このURL、怪しくない? と判断できる人は、そもそも詐欺に遭いにくいんです。

だから、見分けるではなく、最初から近づかせない仕組みをつくることが大切です」

LINEヤフーでは、メールのリンクからアクセスせず、公式アプリやブックマークからアクセスするなど、「見抜く力」よりも、確実に公式にたどり着く「アクセス方法の徹底」「距離を取る習慣」を重視した啓発を進めています。

さらに、啓発を考えるうえで大切なのは、「情報が届きにくい人たちに、どう届けるか」「どんな行動変容を目指すのか」という視点です。

佐川:

「私たち企業では、地域の方には直接声をかけられないですが、地域住民を身近で守る警察官の皆さんならそれができます。だからこそ期待しています」

そこで紹介されたのが、「プラス・セキュリティ人材」という考え方です。

これは、専門家ではなくても、基本的な知識や気づきを持って、自分の本来領域でその知識を活用する人を指します。

佐川:

「『最近この手口、多いんですよ』と一言声をかけるだけでも気づきとなり被害を防げる。

困っている人に『ここに相談してみて』と案内できる。それも立派な守る力です。

そのような行動変容こそが被害を減らす力になります。守る人も守られる人も、気づきと行動が変われば、詐欺被害からご自身や周りの人たちを守ることができるかもしれません」

教えるから、一緒に考えるへ 行動変容を軸にした新しい防犯教育

今回の特別授業を終えたおふたりに、改めてこの授業を企画したきっかけや、警察学校で感じた手応え、今後の展望などを聞きました。

――警察学校での講義、おつかれさまでした。終えてみて、今のお気持ちはいかがですか?

――たしかに、学生のみなさんの真剣な表情が印象的でした。

ですよね。佐川さんもおっしゃっていましたが、「プラス・セキュリティ人材」という考え方を広げていく上で、交番で住民と日常的に接する警察官はまさに「地域の守り手」だと思うんです。そうした方々に、最新の詐欺動向やリスクを知ってもらえたのは、私たちにとっても大きな収穫でした。

MUFGさんとは、2~3年前にも地域警察官向けに啓発ワークショップを一緒に開催しています。

その時は、地域の警察官のみなさんは目の前の人を守る仕事をしていらっしゃるので、「サイバーのことは専門部署の領域でしょ」と思われるかもしれない...、という不安もありました。

でも、「こういう相談、結構あるんですよ」「実際に地域の方に話をしてみようと思う」と受講後に多くの方が言ってくださったんです。サイバー空間で起きていることも、現場と無関係ではない、と改めて感じました。

そのときの経験も踏まえて、今回は「これから現場に出ていく人たち」に向けた授業を企画しました。

特別な知識や対処ができなくても、「気をつけてくださいね」とか「困ったらここに相談を」と声をかけられるだけで、誰かを守るきっかけになります。

初任科の1,200人のみなさんに、将来どこかで今回の講座の内容を思い出してもらえたらうれしいですね。

――今回の授業は前半が瀬古さん、後半が佐川さんという構成でしたが、どのようなことを意識して組み立てたのでしょうか。

今回の講義は、われわれ民間企業側から警視庁に、企画提案をさせていただきました。

サイバーセキュリティやフィッシング詐欺をテーマにすると、どうしても「専門家の話を聞く」形式になりがちです。もちろんそれも大切ですが、対象によっては「自分は次に何をしたらいいのか」まではつながりにくいと感じていました。

そこで、「どんな行動変容を起こしてほしいか」から逆算して内容を設計しました。MUFGさんとは何度も話し合いを重ね、銀行として水際で相談を受ける立場の知見と、私たちがこれまで培ってきた教育・啓発の視点を組み合わせました。

前半では瀬古さんがリアルな被害と対策を紹介し、後半で私が地域での啓発や伝え方を自分事として考えてもらう構成に。普段から産学官で「それぞれの立場で何ができるか」「どう補完し合えるか」を議論してきた積み重ねが、この形につながりました。

――今回、「行動変容」を重視した理由を教えてください。

「行動変容」は簡単に言えるけれど、実際に起こしてもらうのは難しいです。警察学校の学生さんたちは、これから地域の最前線に立つ人たち。知識を覚えるだけでなく、「自分ならどう動くか」を考えてほしいと思いました。

たとえば、目の前で不安な表情でスマホを見ながらお金を振り込もうとするお年寄りがいたときに、「どうしました?」「それ危ないかもしれませんよ」と声をかけられるかどうか。そんな一歩を踏み出せる人を増やしたくて、「知識を詰め込む」よりも、行動のきっかけになる視点をお伝えすることを意識しました。それが、今回の講義で一番大事にした部分です。

地域ごとに事情も違います。東京には地域コミュニティ活動が活発な地域もあれば、学生など単身世帯が多いエリアもあり、地域によって住んでいる住民の属性も変わります。

でも、警察官はどの地域を担当するかわかりません。だからこそ「どの現場でも応用できる視点」を持ってもらえるよう、ケーススタディ形式にしました。

「専門家じゃなくても守れる」プラス・セキュリティ人材という考え方

――「プラス・セキュリティ人材」は、警察に限らず広く捉えられる考え方だと思います。おふたりが考えるのはどんな人材ですか?

私たちの会社にも、サイバーセキュリティ推進部のような専門部署のほかに、お客さまと直接向き合うユーザー部門が多くあります。

そうした社員にも情報セキュリティの基本やリスクへの備えを学んでもらい、専門家ではない人にも「最低限これだけは知っておいてほしい」というポイントを伝えています。

お客さまから「こんなメールが届いたんだけど」と相談されたとき、少しでも対応できる力があるかどうかは大きな差になります。

難しいケースは私たちのような専門部門につないでもらえばいいのですが、でも、最初に話を聞く人が何も知らない状態だと、対応までに時間がかかってしまうんです。

だからこそ、「知らない」を減らしたい。

完璧である必要はないので「自分の立場でできる範囲で守る力」を持つ人、それがプラス・セキュリティ人材だと思っています。

――なるほど。「相談されたときにちょっと対応できる人」が周りにいるだけで、安心感が違いますよね。

「セキュリティ人材」と聞くと、どうしてもトップエンジニアのような専門職を思い浮かべますよね。もちろん、そうした人材の育成も大切です。

でも、日々DXが進むなかで、それだけではもう追いつかないと感じています。

自分の担当業務のなかで「ここは自分で守れる」「自分の領域のセキュリティは自分で担う」という意識を持つ人が増えることが重要です。

たとえば地域で「これって怪しいメールかな?」「最近こんな詐欺が増えているって聞いたけど...」という相談に対応するのも、実は日常の中にあるセキュリティ活動です。

それを全部プロに任せるのではなく、「自分の周りを自分の知識で少しだけ守る」。そういう意味でのプラス・セキュリティ人材が、これからますます必要になると思います。

「怪しいかも」で立ち止まり、相談することが守る力になる

――たとえばご家族や親しい人などから「これって大丈夫かな?」と聞かれたときに、自分でもできそうなちょっとしたヒントがあればお願いします。

そうですね。「フィッシングメールなんて見たことない」という人は、もうほとんどいないと思います。気づいていないだけで、誰もが一度は目にしているはず。それくらい、脅威はもう日常の中に入り込んでいるんですよね。

アドバイスとしては、真面目な人ほど、相談されると「自分で調べて解決して、被害の回復までやらなきゃ」って思いがちですが、そこまで背負わなくていいと思います。

「ちょっと怪しいかも」と感じたら、どこに相談すればいいかを知っておくだけでも十分役立ちます。

「警察に行ってみよう(※1)」「銀行に問い合わせてみよう」「国民生活センターという窓口があるらしいよ(※2)」などと伝えられるだけでもいいと思います。

※1:サイバー事案に関する相談窓口

※2:国民生活センター

――自分で解決までしようとしなくていいんですね。

はい。特に最近の詐欺は手口がどんどん変化する上に、文面などの精度も進化しています。「このメール、本物? 偽物?」と、仕事やプライベートで受け取る全てのメールを警戒して見極める...そんなに気を張って生きていくなんて、無理ですよね。

だからこそ、自分で完璧に解決することを目指すよりも、「立ち止まれる自分」、さらに「誰かに声をかけられる自分」でいることのほうがずっと大事だと思います。

――たとえば、「これ、銀行の名前で来たメールなんだけど...」なども、相談していいのでしょうか?

はい、「怪しいな」と思った時点で銀行に相談していただいて大丈夫です。

MUFGではカスタマーセンターの電話窓口をご案内し、いくつかの質問に答えていただいたうえで「そのメールは削除してください」とお伝えするケースが多いですね。

最近の詐欺は本当に巧妙です。特にご高齢の方は、立ち止まるきっかけがないままクリックしてしまうこともあります。

情報が届きにくい方ほど、スマホやメールに「苦手意識」を持っていることも多いので、少しでも「おかしいな」と思ったら気軽に相談していただきたいと思います。

――たとえば「変なメールが来た」とか、「スマホで怪しい画面が出た」などを地域の交番勤務の警察官に相談されることは、実際にあるのでしょうか?

はい、実際あるとうかがっています。地域警察官のみなさんは、「顔の見える存在」なんですよね。「いつもの交番にいる人」という相談相手としての安心感があるのだと思います。

固定電話へのオレオレ詐欺についても、地域の警察官が「この辺で増えているから注意してね」と声をかけて、未然に防げたケースがたくさんあったそうです。

――たしかに、「このあたりで最近こんなのが多いらしいよ」と警察の方から言われたら、それだけで「気をつけよう」と思います。

ただ、最近のサイバー空間で発生する詐欺は、地域性が少なく、いつどこで発生するか予兆をつかみにくい状況です。だからこそ、サイバー空間の脅威についても、身近な地域の防犯情報として地域で取り組んでいくことが大切です。

地域の中にちょっとセキュリティを気にして、声かけをする人がいるだけで、守れることがすごく増える。それが、プラス・セキュリティ人材のひとつの姿だと思います。

つながり続けることで社会を強くする 産学官が描くセキュリティ教育の未来

――今回のような取り組みを、今後はどう広げていきたいですか?

今回の警察学校のような「入り口」のタイミングでの啓発には、とても意義があると感じました。これから現場に出る警察官が、詐欺の手口や相談対応を知っておくだけで、意識が大きく変わると思います。

今後についてですが、産官学の「学」の部分、つまり学生さんとの連携は、まだまだ広げられると思っています。

若い世代に「サイバーセキュリティの仕事って面白そう」と感じてもらうことが、日本全体の守りを強くする第一歩になると思うんです。MUFGでもインターンなどを通じて、学生に実際の仕事を体験してもらっていますが、そうした機会から未来のプラス・セキュリティ人材が生まれていったらうれしいですね。

いま関わっている産学官連携では、警視庁さんを軸に、複数の大学と異業種の民間企業が一緒に活動しています。それぞれ強みが違うからこそ、課題に応じて新しい連携が生まれると思っています。「これをやります」と決めすぎず、続けながら考えるスタイルで取り組んでいきたいですね。

必要なことを、それぞれの立場から持ち寄って実行する。そこに産学官連携の意味があると思っています。

最初は企業と警察の取り組みから始まりましたが、これが社会全体に広がっていくといいなと思います。「守る力」は企業にも行政にも、市民ひとりひとりの中にもあるはず。

これからも、それをどう引き出せるかを考え続けていきたいですね。

警視庁サイバーセキュリティ対策本部の方からのコメント:

この度は警視庁警察学校初任科生に向け、貴重なお話をありがとうございました。警察官としてのスタートを切ったばかりの初任科生の中には「自分にできることはなんだろう?」と漠然とした不安を抱えている者も多いと思います。

今回の授業を通じ、「専門家ではない自分にも(自分だからこそ)できることがある」と前向きな気持ちになったことでしょう。

サイバーセキュリティ人材の育成は、社会全体にとって喫緊の課題と認識しており、今後ともそれぞれの組織の強みを生かした相互協力による人材育成を進めていきたいと考えております。

関連リンク

取材日:2025年9月30日、10月2日

文:LINEヤフーストーリー編集部 写真:日比谷 好信

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。