「AIと人間の違いって?」大学生×LINEヤフーが語るAIと「人間らしさ」

「AIと人間の違いって、どういうところにあると思いますか?」

そう問いかけられたのは、九州大学の学生たちとLINEヤフー社員による座談会(※)。

AIの進化が当たり前になった時代、私たちは「人間らしさ」をどう守り、活かしていけばいいのでしょうか。教育・創造性・判断・感情...人ならではの価値とは?

AIと共存する未来を生きるAIネイティブ世代とLINEヤフーの社員との対話から、そのヒントを探ります。

※この座談会は、九州大学で毎年実施されている「企業から見たサイバーセキュリティ講座」の10周年プログラムの一環として開催されました。講義の詳細はこちらの記事でもご紹介しています。

AIやテクノロジーの進化で良かったこと、困っていることは?

今日は「AIとセキュリティの進化と人間らしさ」というテーマでみなさんとお話したいと思っています。

私たちは日々、AIやセキュリティに関わる仕事をしていますが、きっと学生のみなさんは私たちと全然違う視点で物事を見ているはずです。普段AIを使っていて気になっていることや、「こうだったらいいのに」と感じていることがあれば、お聞かせいただければと思います。

では、まずは「AIやテクノロジーの進化で良かったこと、困っていること」を考えてみましょうか。まずは場を温めるということで、AIとセキュリティの講義の講師を務めた宮園さん、お願いします!

お久しぶりです。学生のみなさんとは1カ月ぶりですね。今日はよろしくお願いします!

私はZOZOのAI事業戦略部で、生成AIを含むAI活用の戦略設計やプロジェクト推進を担当しています。最近は、生成AIをどう活かすかを考える機会が一気に増えました。

ちょっとプライベートな話もさせていただくと...6歳の娘がいるんですが、最近は「なんで?」「なんで?」の質問攻めに、少し面倒くさいという気持ちもあって適当に答えていたんですね。

その結果、最近は「パパに聞くよりAI先生に聞いたほうが楽しい」と、ChatGPTに質問するようになってしまいました。

スマホでAIと話すのが当たり前になってきていて、子どもの世界にもAIが自然に入り込んできているのを日々感じています。

AIやテクノロジーの進化で良かったことは、仕事の幅が大きく広がったことですね。AIのおかげで工数のかかる作業をどんどん自動化できるので、工夫次第で仕事の効率もどんどん上げられるようになりました。

「工程が多い」とか「煩雑だな」って感じることって、仕事を工夫するきっかけになると思っています。

もっと効率よくできないか? と考えて、ツールを自分で組んで自動化していく。そういう発想って大事だなと。それをAIがより高度に、素早く実現してくれるようになったことが本当にありがたいですね。

やっぱり、AIは間違えることがあるという点ですね。

そこを人間側がどれだけ責任を持ってチェックできるかが重要で、指示を出す側が「最終的な責任を負う」意識が必要だと思っています。自分も含め、チーム全体にもその意識を浸透させていく必要があるなと日々感じています。

座談会の様子

学生のみなさんも日常でAIを使う機会が増えたと思いますが、そのなかで「これ便利だな」と思ったことや「ここちょっと困ったな」ということがあれば、ぜひ聞かせてください。

大学の課題でChatGPTを使ってみて、学習の効率がすごく上がったと感じています。

特に力学や数学など、解き方にある程度「型」があるような分野は、AIのサポートと相性がいいと思っていて。証明問題はまだ難しそうだけど、基礎的な計算や考え方を整理するのにはすごく役立ってくれます。

困ることとしては...最近、わからないことがあると、すぐ「AIに聞こう」って思って頼ってしまうようになって...。

自分でちゃんと調べたり、考えたりする時間が減っている気がして、このままだと自分の「考える力」が少しずつ衰えていってしまうんじゃないかって、ちょっと心配です。

私はアニメや漫画が大好きで、自分でもイラストを描いています。最近、SNSなどで生成AIによるイラストがどんどん増えていて、プロンプトを打つだけで、まるでイラストレーターさんが描いたような作品がすぐに出てきます。その結果、創作活動を職業にしている方と、技術で生み出す側の間でちょっとした「分断」のような空気も感じるようになりました。

AIは、便利である一方で悪用される可能性もあると思います。たとえば、これまで手作業で生み出してきた創作物を無断で学習されたり、権利の扱いが曖昧なまま作品が流通してしまったり...。

私も、創作する立場として不安を感じることがあります。AIを使う側のリテラシーやモラルも、今後ますます重要になってくると感じています。

AIを活用して目指したい未来は?「私は将来、防災や災害が起きた際にAIを活用することで被害を最小限に抑えられたらよいと考えます。たとえば、気象や地震のデータを分析して災害を予測し、早めに警報を出すことで避難準備がしやすくなると思います。また、避難時には被害状況を調べて安全なルートを案内することで、多くの人が混乱せずに素早く避難できたら被害の拡大を防ぐことに役立つと思います」

AI時代に改めて考える「人間らしさ」とは?

AIはどこまでいっても人間ではない。でもその「違い」って、どこにあるんだろう? と考えるとき、逆にAIを使うからこそ「人間らしさ」が浮き彫りになる瞬間があるように思います。

みなさんはAIを使っていて「ん? なんかこれ、違和感あるな」って感じたことはありませんか? そういう場面から「人間らしさ」について、一緒に考えてみたいと思います。

宮園さん、こういうテーマはAI業界でも話題になりますか?

これは永遠のテーマだと思います。だんだんAIは人間に寄ってきているみたいですけど、ただ、それでもやっぱり、最後の判断や価値づけには「人間らしさ」が求められると感じています。

ZOZOでも、AIを活用するときには「どうやって『ZOZOらしさ』を残すか」という視点を大事にしています。人が持っている感覚や温度を、どう技術と組み合わせていくか。それが今後ますます重要になってくると思います。

みなさんはAIを使っていて「これは人間っぽくないな」「やっぱり人間じゃないとダメだな」と思った瞬間はあるでしょうか。「人間らしさ」とはどういうことだと思いますか?

私は、人間らしさって「主体性」だと思っていて。AIって、自分から勝手に話しかけてくることはないじゃないですか。

「これどう?」とか「教えて」ってこちらが聞いたことにだけ答えてくれる。

だから、自分から動く力はAIにはない、人間だけの特徴なんじゃないかなって思います。

主体性の話で言うと、AIに質問したとき、たまに「人間らしく返事してくるな」って感じるときがありますよね。それこそまるで主体性を持って提案してくれているように見えたりして。あれって、一体何なのでしょうか。

AIが学習しているのは、基本的に人間が使っている膨大な言葉のデータです。それをもとに「それらしい応答」を出すように最適化されているので、あたかも主体性があるように見えることもあるんですよね。

でも実際は、訓練された出力を返しているだけ。「らしく見える」だけで、本当の意味で「意思を持って発言している」わけではありません。

私が思う「人間らしさ」は、「個人差」や「背景の違い」にあると思います。

情報量だけで言えば、AIは私たちよりもずっと多くのことを知っています。情報量だけで言ったら、私が生きてきた18年間の経験や、たとえば100年間生きたとしてもAIにはまったくかないません。

でも人間は人生の中で、自分の意思で物事を経験し、切り取ってきた記憶があります。そこから考えるからこそ、一人ひとり違う意見が生まれるのだと思います。

AIはネットにある情報を網羅しているから、たとえ少数意見を認識できても、「私はこの意見に共感する」という主体的な立場は持てない。人間だけが持てる「意見の重なり方」があって、そこに「人らしさ」が出るんじゃないかなと思います。

AIを活用して目指したい未来は?「AIを利用してSNSに広がる誹謗中傷に対処し、人が安心してつながれる空間を作り出したいと思っています。 誹謗中傷の背景にある言語と感情の関係についての考察をAIに提供することで、私の文学部としての長所を生かしつつAIの学習精度の向上に貢献できると考えています」

井上さんの話にも少しつながるんですが、「創造性」ってAIと人間の大きな違いだと思っています。

AIは大量のデータをもとに最適な答えを組み合わせて出すイメージがあります。でも人間の考えや意見って、もっと違うところから生まれるんじゃないかなと思っていて。

たとえば、目で見たもの、耳で聞いたこと、肌で感じたこと、心が動いた瞬間など、そういう五感とか、感情とか、経験を通して初めて、ひとりの人としての考えが育っていくと思うんです。

AIと会話してみても、「媚びを売ってくるような、擦り寄った答え」が返ってくることがあって(笑)。

一見人との会話のように聞こえても、やっぱり友達と話している感覚とは違うなと感じます。考えや心情が「どこから生まれてくるか」の違いに、「人間らしさ」があると思います。

僕は、AIと話していて、「あ、人間っぽくないな...」って思ったことがあって。

それは、どんな意見を言っても絶対に否定されないところです。

自分の答えに対して「ここがいいね」と褒めてくれて、それを受けて自分の回答を提示してくれるんですけど、それがすごく人間らしくない気がしました。

会話の中にある「なるほど」とか「うーん」みたいな相づちも、AIとの会話では一切なくて。その「間」がない感じも、ちょっと違和感を覚えるところです。

AIを活用して目指したい未来は?「AIを活用して多数のAIのフィードバックを人間性の観点から第三者的に評価し、返答の人間性向上をしてみたいと思いました。今回の座談会のテーマでもあった、AIの人間性を向上すれば、あの人間味のない返答を少しでも緩和でき、会話の活発化→アイデアの増加の流れが生まれると考えています」

私はよくメール文をAIに校正してもらうんですが、形式が決まっているものはきれいに整えてくれて助かるなって思っています。

「もうちょっと丁寧にしたい」とか、「ちゃんとした表現にしたい」ときは本当に便利です。

でも、LINEの返信とか、たとえば「これ、どう返したらやわらかく伝わるかな?」と思ってAIに投げてみると、絵文字の使い方がちょっとズレてたりして(笑)。

たとえば「ここでびっくりマークはちょっと強すぎるな」とか、人間は微妙なニュアンスを考えて絵文字や記号を選んでいるんですよね。人間でも、メールなどで、伝えたいことを伝えるって難しいので、AIにはまだそこは難しいんじゃないかなと感じました。

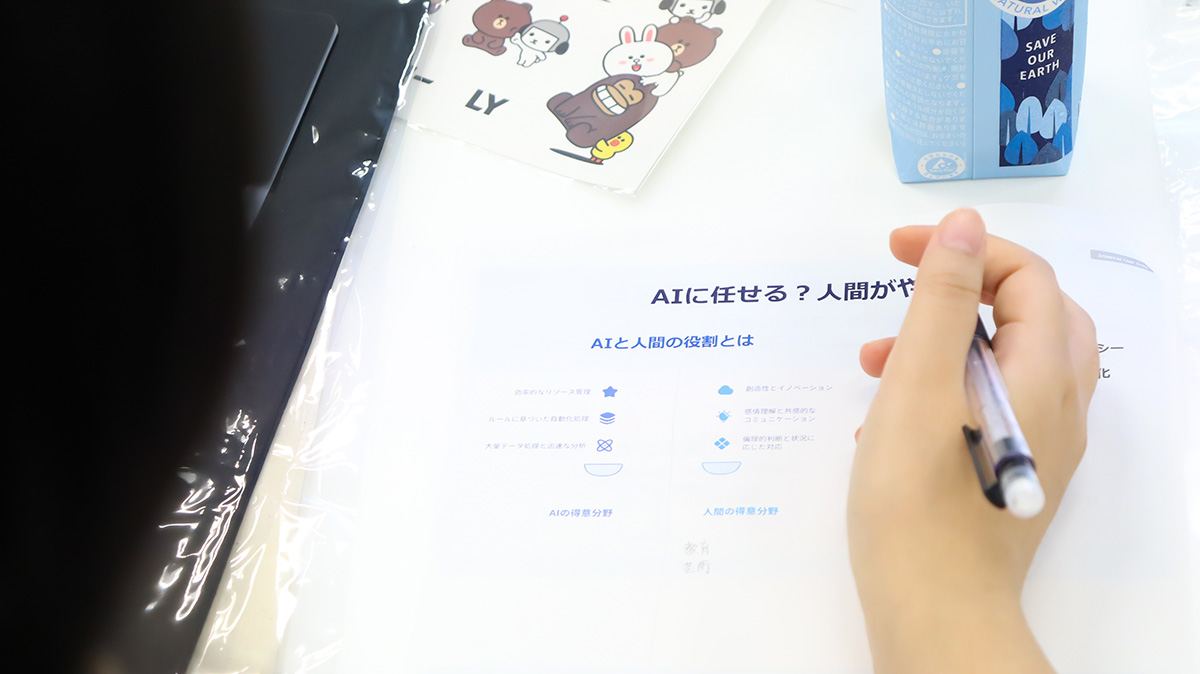

AIに任せていいこと、人間がやるべきことの違いは?

では、次のテーマに移りたいと思います。

AIに「任せていいこと」と、「ここは人間がやるべきじゃない?」と感じることって、日常のなかでも意外とありますよね。

たとえば、就活で面接官がAIだったら...ちょっとイヤじゃないですか?(笑)

そんなふうに、「これだけはAIにやってほしくない!」「これは人間にやってほしい」ということがあればぜひ教えてください。

LINEヤフーのセキュリティの現場でも、AIでプログラムの脆弱性(ぜいじゃくせい)を検知するといったことは進んでいますが、最終的な判断はやっぱり人間の目が必要です。「ここを見落としていた」ということがあるので、そんな人間のひと押しが必要な場面って、皆さんの身近なところにもあるのではと思いますが、どうですか?

私は「教育」や「芸術」などの分野は、最後まで人間主体であるべきだと思っています。

最近はAI講師が授業をするケースも増えてきていますが、ただ知識を覚えるだけならAIでもできるかもしれないけど、教育ってそれだけじゃないし、人として大切なことや、情緒を育てる場でもあると思うんです。

芸術も同じで、形としての作品はAIでも作れるけど、その背景にある心情や、努力やプロセスは人間ならではのもの。

作品に込められた思いや、生まれるまでの過程があるからこそ、芸術は意味を持つと思うし、これからも人間が担っていくべきだと思います。

伝統や文化って、やっぱり人間が守ってきたからこそ価値があると思うんです。

たとえば、「○○塗り」みたいな技術をAIで再現できたとしても、それってちょっと味気ないというか......。

人間国宝みたいに、「人の手」で受け継がれてきたからこその重みがあるので、そういう分野はやっぱり人がやった方がいいと思います。

AIを活用して目指したい未来は?「AIを活用して環境問題を改善し、よりよい社会をつくっていきたいです。たとえば、気候のデータをAIが解析し、再生可能エネルギーの最適な配置を予測したり、廃棄物処理を効率化するシステムを作ったりです。これにより、資源の無駄を抑えて持続可能な社会づくりをしたいです」

私がAIに任せたくないと思うのは、やっぱり人の命が関わるような場面です。

たとえば医療なら、診断の補助にAIを使うのはいいと思うけど、最終的な判断は人間が責任を持って下すべきだと思っていて。

裁判なども同じで、AIが判決を出すような世の中にはならないほうがいいんじゃないかと思います。

AIを活用して目指したい未来は?「将来は医師になり、AIを用いて医療データの安全な活用と、それを生かした診断・治療を行いたいです。画像診断や手術支援などにAIの技術を活用して診断や治療を補助すれば、医療業界において深刻な問題となっている人手不足の解消や、より高度で正確な治療の提供につながるのではないかと考えます」

「トロッコ問題」というものがあります。法学部のみなさんは聞いたことがあるかもしれません。

作業員が線路上に5人いて、このままトロッコが進むと彼らの命が奪われてしまう。

自分は線路の分岐点にいて、切り替えればその人たちは助かるけれど、別の路線にはまた別の作業員がいる。

「5人を助けるために、1人を犠牲にするのは正しいのか?」という倫理と判断のジレンマを問う哲学的思考実験です。

これについてAIに「どちらが正しいですか?」と聞いたときに、どう判断すると思いますか? 私もまだこの質問をAIに試したことはないんですが、気になっていて。

なぜこの話をしたかというと、たぶんAIは1人を犠牲にして5人を救うという判断をすると思うんですね、ロジカルだから。失われる命が少ない方を選ぶ、という計算になる。AIは、プログラムやアルゴリズムに従って判断しているだけなので、そこに行為の責任もありません。

でも、人って必ずしもそうじゃないじゃないですよね。

「レバーを引く」という行為には、自分の意志と責任が伴うわけです。

だから改めて、AIと人の違いって、そういうところにあるんじゃないかなと、みなさんのお話を聞いていて感じました。

左:上級執行役員CISOの仲原、中央:執行役員・サステナビリティ推進統括本部長の西田

先日テレビで、「夏休みの宿題をChatGPTにやらせた」という話題を見ました。先生がその解答を読んで、「これは本人が書いてないのでは?」と疑ったそうです。

でも、世の中的には、AIに調べてもらって、自分の意思でOKを出して提出したものと、「自力で書いたもの」の違いが、だんだん曖昧になってきているんじゃないかな、とも思うんですよね。

もちろん先生の立場からすると、ただ正解を出すことがゴールじゃなくて、自分の頭で考えることが大事だというのもわかります。そのニュースを見ながら「どういう指導だったら、AIを使うことそのものを否定せず、成長につなげられるんだろう?」と考えていました。

みなさんがChatGPTを使って何かを仕上げたときに、先生から「これAI使った?」と聞かれたら、どんなふうに言われたら、自分として前向きに受け止められると思いますか?

私が大事だなと思っているのは、ChatGPTをどう活用するかを自分で考えられることです。

うまく使えば便利だけど、そのまま頼り続けたら、自分の創造性が育たなくなってしまうかもしれない。

もし先生が使い方を注意してくれるなら、「先生としてどう思うか」よりも、「あなた自身が将来困るかもしれない」という視点で伝えてもらえると納得しやすいと思います。

AIを活用して目指したい未来は?「私は、AIを活用して英語の会話練習やスピーチの練習をしたいと思っています。実際に海外の人と話すのは勇気がいりますが、AIであれば間違いを恐れずに話すことができるからです。また、すぐにフィードバックをしてもらえるため、英語力の向上を目指せると思います」

問い続ける力が、AI時代の未来をつくる

今日はありがとうございました。みなさんの議論を聞いていて、AIなどの技術を利用するときに大事なのは、「これって使ってもいいのかな?」と自分で立ち止まって考える姿勢なのではないかと思いました。

正直、社会人の私たちでも、それはなかなかできず、便利だからとつい深く考えずにAIを使ってしまうこともあります。でも、便利の裏側にあるものをちゃんと考えながら使うことこそ、これからますます大事になってくると思います。

みなさんの話をうかがっていて改めて思ったのは、AIを考えるというのは、つまり人間を考えることなんだなと。

イラストなどの話を聞きながら思い出したのが、「レンブラント・プロジェクト」です。

レンブラントはオランダの画家ですが、彼の作品だとされるものは約1,000点市場に出回っていて、実際に本人が描いたとされるのはそのうち300点ほど。残りは偽物、あるいは本人ではないとされるものなのだそうです。

この真贋をAIが見破れるということは、AIがレンブラント風の絵を描くことができるということでもあります。

でも、じゃあAIが描いた絵に1億円を出せるかというと...? 本物のレンブラントの絵には出せても、AIの絵には出さない。そこには、「誰が描いたか」という背景と重みがあるからだと思います。

レポートや文章もそうです。AIに整えてもらうことで綺麗にはなるけど、不合理だったり、少し崩れていたりする、「人間っぽさ」がなくなってしまうこともある。

もしかしたら、その「整いすぎ」が、人間らしさを奪ってしまうこともあるのかもしれません。

この先、AIが「あえて不完全なもの」を生み出すようになる日が来るかもしれませんが、今日みなさんと話したような問いを考え続けることそのものが、人間らしさなんじゃないかと感じました。

AIは、これからもどんどん進化していきます。

「何ができて、何ができないか」という議論も、技術の進化とともに、バージョンアップのたびに変わっていく。みなさんが今日話してくれた疑問や違和感は、この先もずっとついて回るものだと思っています。

だからこそ、そうした違和感に向き合っていくことが、社会やAIをより良くするために必要です。「AIネイティブ」のみなさんが、課題に気づける感性をそのまま大事にして、進化するAIをうまく活かしながら、豊かな社会をつくっていってほしいと思います。

関連リンク

取材日:2025年8月26日

文:LINEヤフーストリー編集部 写真:日比谷 好信

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。