後者です(笑)。ギリギリになって「もう今からやらないとやばい!」というときに私がわーっと言う感じですね。今年も夏休みが終わる1週間前くらいから追い込みました。

夏休みの宿題、親子でAIを体験 「考える力」を育む使い方とは?

「宿題どうしよう...」と多くの親子が頭を抱える夏休み。今年はそんな親子をAIが少しサポートしてくれた、という声も聞こえてきました。

「感想文の書き方を学ぶために使った」「便利だけど考えなくなる恐怖も...」。

インタビューに協力してくれたLINEヤフーで働く子育て中の社員からはこんな声も。

社員の体験談に加えて、Yahoo!きっず担当者のアドバイスや社内の生成AIサークルメンバーに聞いた「思考を深めるプロンプト」の工夫から、子どもとAIのちょうどいい距離感を探ってみました。

※本記事の生成AI活用は、全て保護者と一緒に体験した事例をご紹介しています

まずは子育て中の社員3名に、この夏、どのようにお子さんと一緒にAIを使ってみたのか聞いてみました!

自由研究の物づくりだけでなく探し物もAIが解決!?

- 木村 綾子(きむら りょうこ)

- お子さんは小4女子。興味は物づくりで、デザインや工作が大好き。

――毎年、お子さんは夏休みの宿題を早めに終わらせるタイプですか? それともギリギリを攻めるタイプ?

――そんなギリギリのタイミングで、今年はAIにも頼ってみたとか。

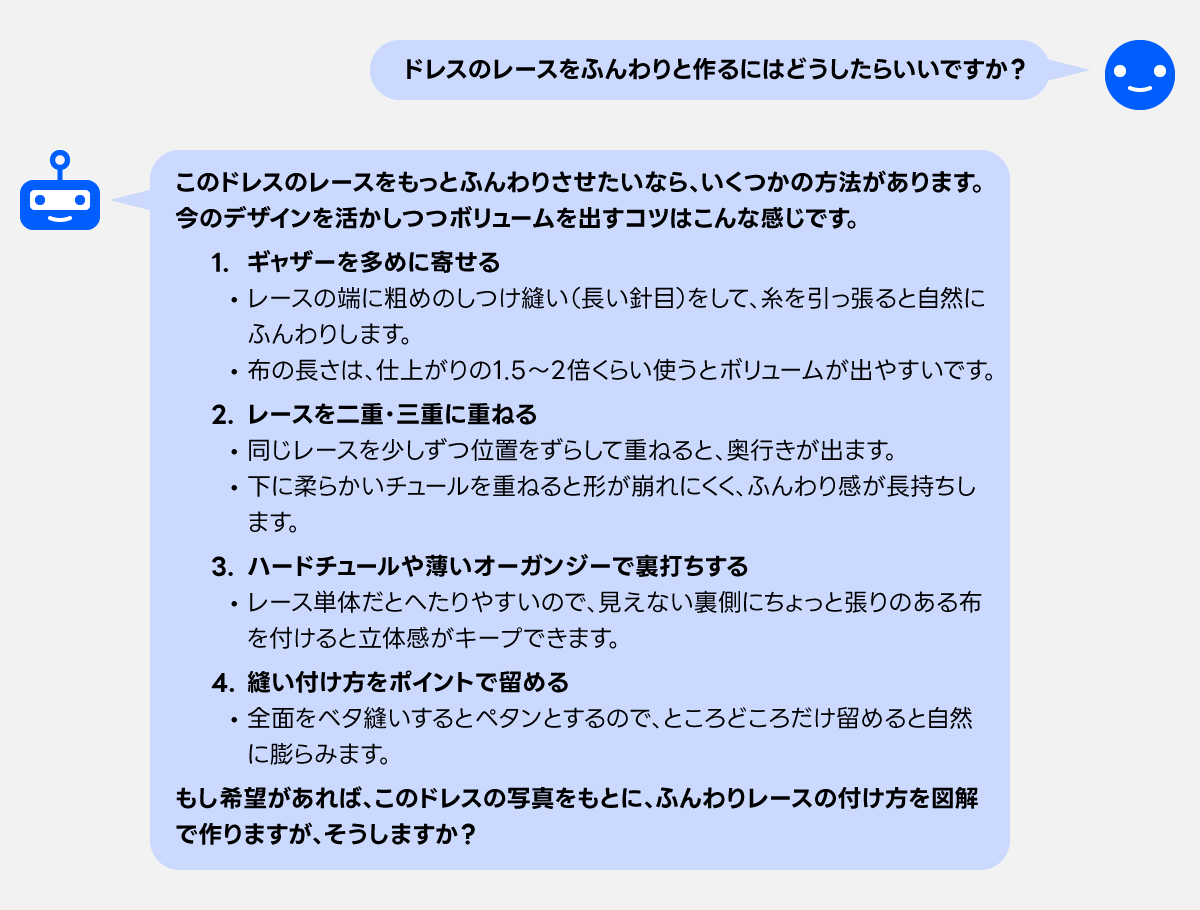

娘が通っているデザインスクールの課題が、レースなどを切り貼りする「ドレス作り」だったんですが、私は裁縫が苦手なので「AIに聞いてみるのはどう?」と声をかけました。

最初は長文でアドバイスが返ってきて、娘が「読むのがめんどくさい」って(笑)。

――娘さんは、動画で情報を得る世代ですものね(笑)

これまで自由研究はYouTubeとTikTokから「これ作ってみたい!」って見つけていました。でもAIは文字で返すから、最初はちょっと抵抗があったみたいです。

でも次の日にまた使ってみたら、AIが「ドレス作りのマニュアル作ろうか?」って言い出して!

娘が作っていたドレスの写真を投げたら「ここをこう直すといいよ」って画像付きでアドバイスを返してくれたんです。「すごい!」って私がテンション上がっちゃいました(笑)

左がAI相談前、右が完成したドレス。「ベネチア」をテーマにゴシック風、バロック調ドレスを、AIのアドバイスを受けながら作ったそうです。

――娘さんは、宿題以外でもAIを使ったそうですね?

はい。パソコンが入った袋を家の中でなくしたんですが、AIに相談しながら探したら数分で「母ちゃん、見つかったわ」って(笑)

――AIがモノまで探してくれるとは思わなかった(笑)

「どこにあるか聞かれても知らないよ!」ってよくケンカになるから、AIが解決してくれてありがたかったです(笑)

――お子さんにはAIを一緒に使う前にどんなことを伝えましたか?

最初に「AIの答えをそのまま書くのはダメだよ」「言うことを全部うのみにしちゃダメだよ」とルールを伝えました。他には、「自分の思いだったり価値観だったり、こうやりたいっていうことのほうが大事だから、AIからの提案はあくまで参考にしてね」と伝えた上で一緒に使いました。

その後はあまり口出ししなかったのですが、子どもが主体的にAIとやりとりしていたので「任せたほうが学びになる」と感じましたね。

実際、AIにヒントをもらいながら自分で進めたという達成感もちゃんとあったようです。

読書感想文でAIをどう使う? 「方法を学ぶ」ための使い方

- 竹安 千香子(たけやす ちかこ)

- お子さんは小4男子。漫画や本、ゲームのストーリー性のある作品が好き。宇宙や科学、料理など、興味のあるテーマを調べてまとめるのも得意。

――お子さんは今年、自由研究のテーマに何を選びましたか?

今年はじめて「自由研究として必ず、読書感想文を書いたりポスターを描いたり、または何か研究して発表する資料をまとめるなど何かやる」という課題が出て。息子はその中から読書感想文を選びました。

でも、そもそも「感想文って何?」から始まって。私が「こんな話だったとか、どこが好きだったとか書けばいいんだよ」と説明していたら、夫が「AIに聞けば一発だよ。本のタイトルを入れて、『小4の男の子が書いた感じで読書感想文を書いて』とか言うと書いてくれるよ」って(笑)。

――お父さん、いきなり奥の手(笑)。

はい(笑)。でもそれは意味ないでしょって。そこで「感想文をどう書いたらいいのかをAIに聞いてみる」ことにしました。

試しに「『鬼滅の刃 無限城編』を読んだ小4男子の感想文は、どんな構成になるのか教えて」と聞いたら、三段構成で「ストーリー」「好きな場面」「自分も頑張ろうと思った」って返ってきて。

「なるほど、こういう流れで書けばいいんだ」と息子も理解して、それから感想文用の本を一生懸命読んで、自分で書き上げていました。

画像はイメージです

――AIを「書き方を学ぶための先生」にしたんですね。

そうなんです。AIに聞いたものをそのまま書くのは意味ない。でも「感想文をどう書けばいいか」を知るには役立ちました。

――親としては安心できる使い方ですね。

今回の感想文の件は、家庭でAIの使い方を考えるいいきっかけになりました。そのとき話したのは、「自分で考えることを放棄するような使わせ方はやめよう」ということ。学びが起こらない使い方は避けたいよね、と。

特に、子どものうちはまず自分で考えたものが「伝わらなかった」という経験まですることが大事だと思うので、AIを学びに使うのはまだ慎重でいたいと感じました。

実際にどこまでOKでどこからNGか、どの場面ならAIを使っていいか、については、1人でAIを使える年齢になる前に、これからも家族で話していこうと思います。

――お子さんにはAIについてどう伝えていますか?

「AIはツールでしかないよ」と伝えています。AIを相談相手にしてもいいけど、最後にどうするかを決めるのは自分。結論をAIに任せるのではなく「本当にそうかな?」と考える力を持ってほしいんです。「答えを自分で出そうとする努力は諦めないでね」というのはよく言っています。

たとえば、まだ自分が知らない知識を調べるときは辞書と同じ感覚で使ってもいいと思います。でも「数学や物理のような自分の頭で構造を組み立てる力が大事な科目では頼らないようにしようね」とも伝えたいですね。使いどころを分けるのが大事だと思いました。

ご当地ラーメン研究でAIを活用 でも「考えなくなる恐怖」とどう向き合う?

- 馮 未樹(ひょう みき)

- お子さんは小6・小4男子。空手やキックボクシングを習っていて元気いっぱい。宿題は8月のお盆休みに行く旅行前に終わらせるのがルール。

――今年の夏休みは、自由研究にAIを使ってみたそうですね。

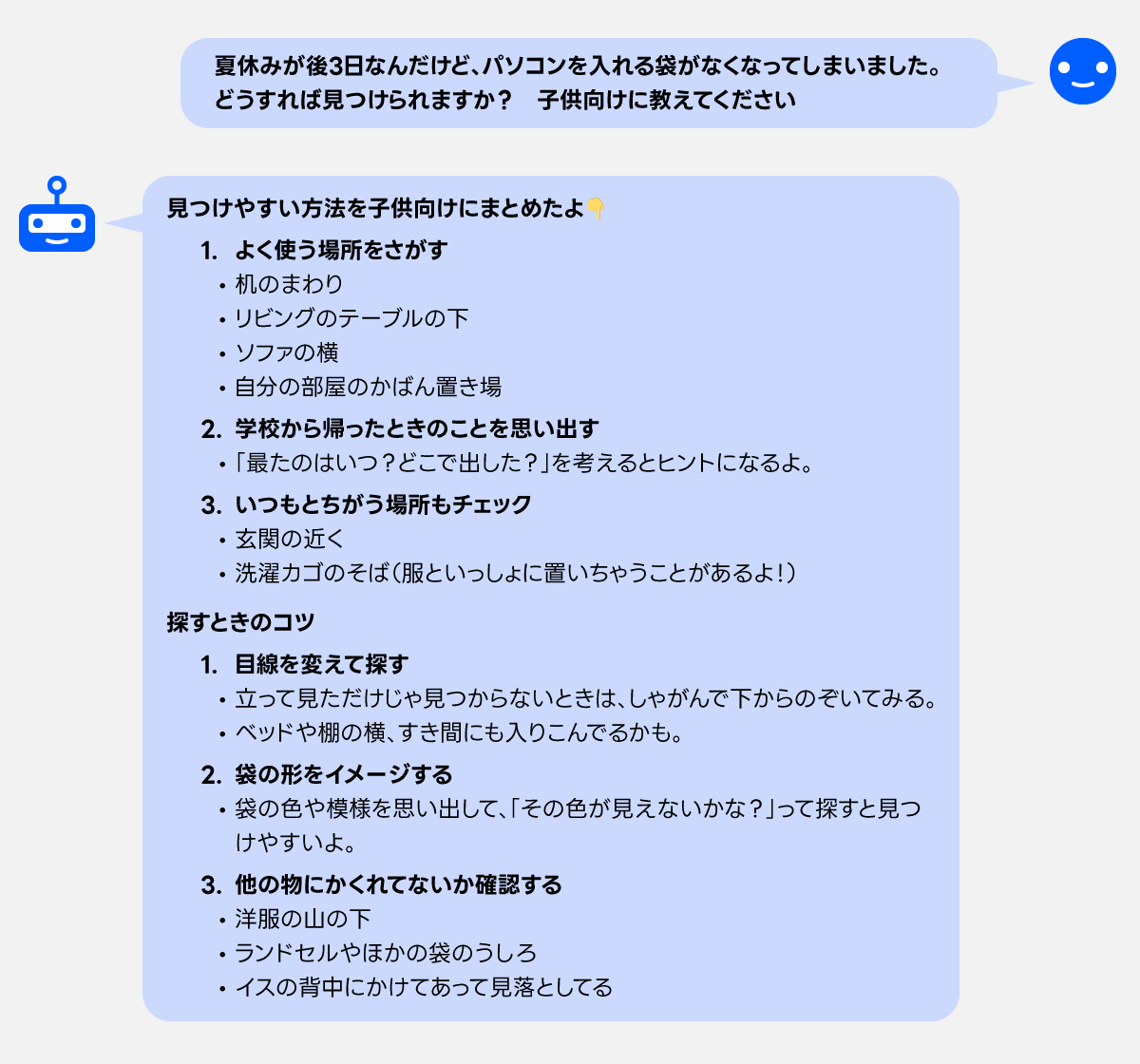

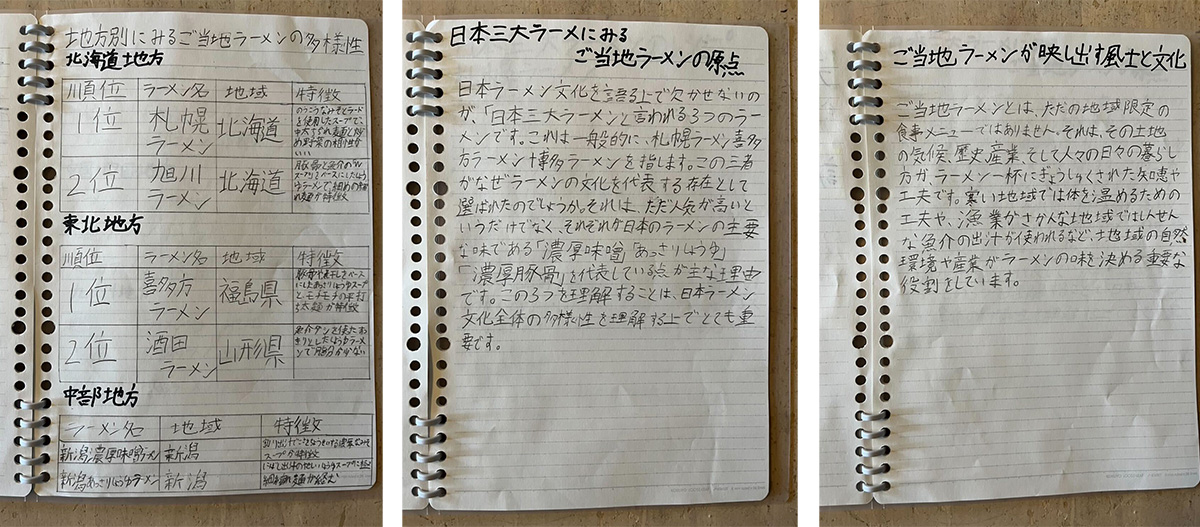

上の子(小6)が自由研究のテーマ決めに悩んでいたので、社内のパパママ社員がやりとりしているSlackで話題になっていた自由研究用のプロンプトを一緒に使ってみました。

子どもの年齢や興味、自由研究にかけられる時間を入れて提案してもらい、その中から「ご当地ラーメン研究」を選びました。

最初は「人気ラーメンのランキングを作りたい」と言っていたんですけど、AIとやりとりする中で「なぜ人気なのか」「歴史はどうなのか」という切り口に広がっていきました。

AIにアドバイスをもらいながらまとめた「ご当地ラーメン研究」

――自由研究にAIを使うとき、家庭でルールは決めましたか?

「インターネットで調べて出てくるレベルのことは引用OK。でも感想や意見を丸写しするのはダメ、自分の言葉を必ず入れること」このルールだけは伝えました。

検索なら、自分でいろいろ調べて取捨選択する力がつくけど、AIだと答えが一発で返ってくる。段階を踏んで考える経験が育たない気がして...。便利だけど、頼りすぎると子どもが「考えることをやめてしまう」んじゃないか、って正直怖くなりました。

検索は「欲しい情報にどうたどり着くか」を考える訓練になるけど、AIは最初から答えが出るから、考えずに終わってしまう危うさがあると思います。

――他にはAIをどんな風に使いましたか?

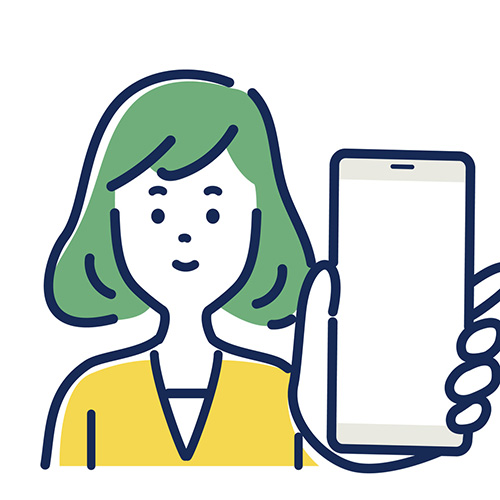

下の子(小4)の読書感想文で使いました。AIに「起承転結でまとめるための質問を20個ください」と頼んで、それを見ながら「この本で一番感動したのはどこ?」「ここから学んだことは?」と一緒に答えていきました。

AIが質問を投げてくれたことで、考えを深めたり言語化したりする練習になったと思います。

AIを「感想文などを書かせる」ために使うのではなくて「考えを引き出すアドバイザー」にすると、子どももちゃんと自分の意見を言えるし、質問を深掘りしてくれるのは親以上に上手なこともあると感じました。

――お子さんにAIを使わせる上で悩んだ部分はありますか?

やっぱり使い方の線引きですね。たとえば、AIが提案してくれたまとめ方のフォーマットは「使っていい」と思えるけど、意見や感想まで任せると、子どもはすぐ楽なほうに流れようとしちゃう(笑)。どこまでAIに任せてどこで止めるかは、今も悩んでいます。

結局、どんなにアウトプットが良くても、それが「いいかどうか」を判断するのは本人です。

だからこそ、AI以外からも本物をインプットして、「これが最善の形」と知った上で比較できるようにしないと。そういう教育をしなきゃいけないと改めて感じました。

大事なのはAIに「使われる」のではなくてAIを「使いこなせる」ようになること。倫理観をどう伝えるかは難しいけど、そこは親が根気よく教えていくしかないなと思っています。

ゲームづくりで「安全にAIを体験」Yahoo!きっず担当者からのアドバイス

次に、Yahoo!きっずの担当者に子どもにAIを使わせるときの注意点やアドバイスを聞きました。

- 柿崎 恒明(かきざき つねあき)

- 2006年にヤフー株式会社に入社。Yahoo! JAPANトップページの開発などに関わる。現在は社会貢献関連のサービス開発に携わりながら、安全にAIを使う仕組みの提供に取り組んでいる。

――前提として「13歳未満のお子さんが一人でAIを使うのは多くのサービスで禁止/制限されている」のですよね。

はい。基本的に13歳以上の利用が前提となっている生成AIサービスが多く、「13歳未満では1人で使わない・使い方を考慮する」と決められています。

文科省のガイドラインや教育現場でも利用時の留意点が示されており、お子さんがAIサービスを利用するときには「保護者の同意」や「保護者の適切な監督」を条件に使っていただく形です。

Yahoo!きっずでも、必ず保護者の許諾を取る仕組みにしています。

――今回、夏休みの宿題にAIも使いながらお子さんと一緒に取り組んでみたという社員からは「なぜAI丸写しはダメなのか、その理由を子どもにどう説明するか難しい」という悩みが出ていました。

確かに難しいですよね。まず挙げられるのはハルシネーションの問題です。AIは間違った情報を出すことがあるので、そのまま写すと誤った内容が宿題として提出されてしまうリスクがあります。

もう一つは著作権の問題です。AIは学習した内容から似た表現を生み出します。法律的にすべてが違法ではないですが、知らないうちに他人の著作物を写してしまう可能性はあります。

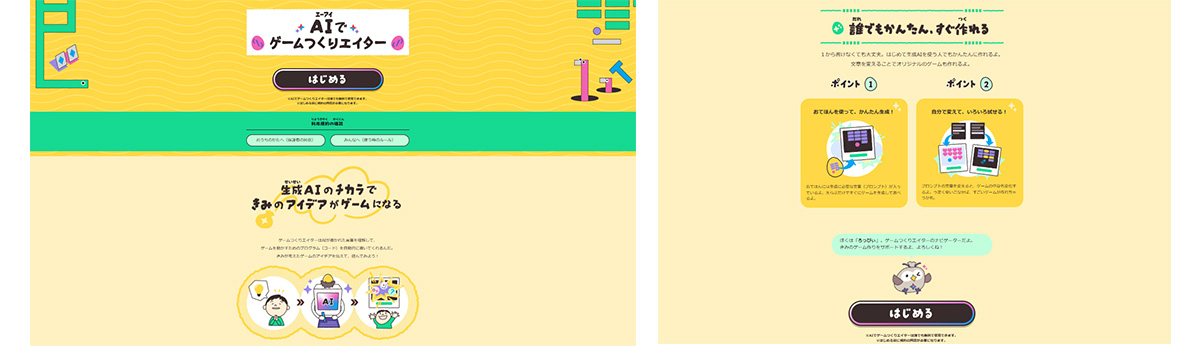

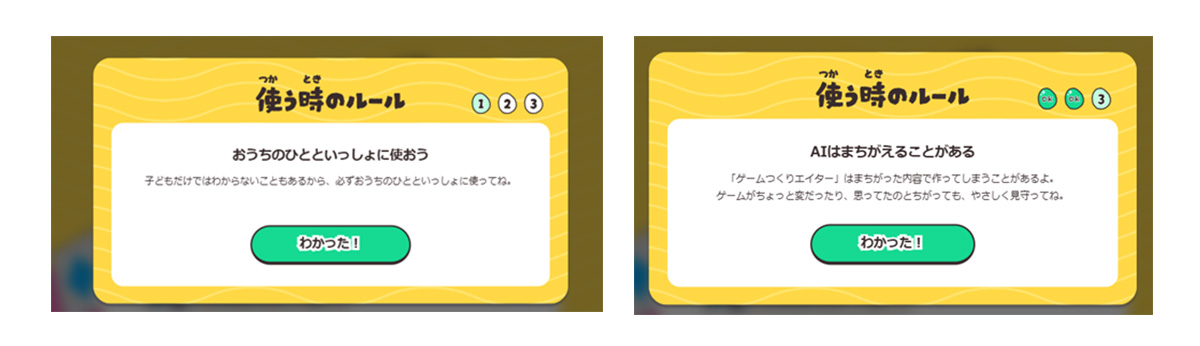

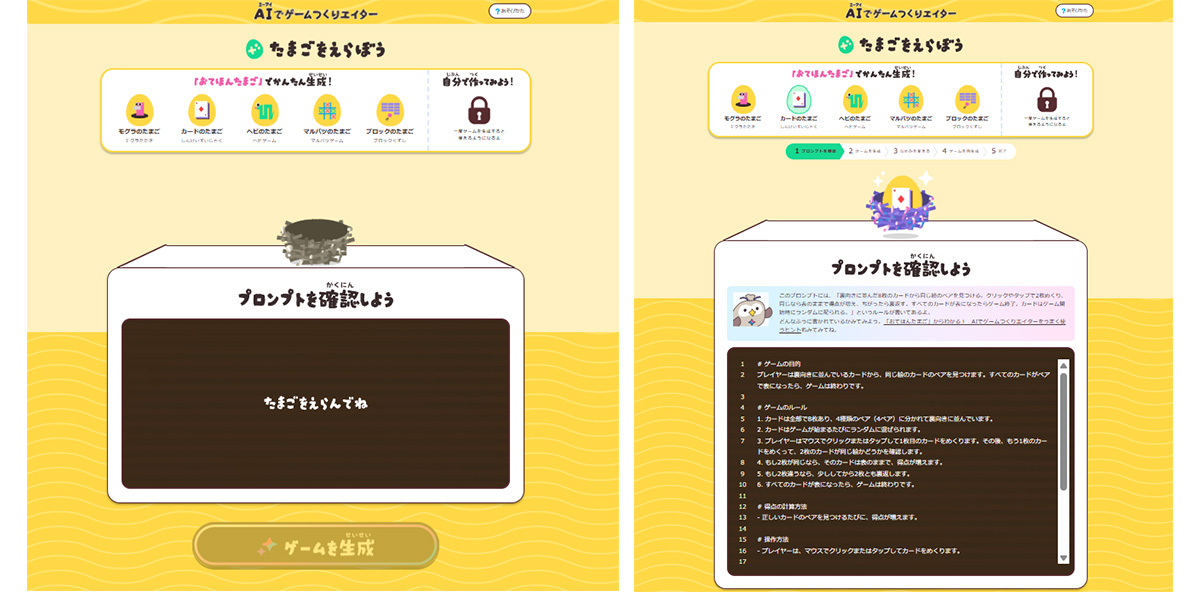

――Yahoo!きっずが「ゲームつくりエイター」をリリースした理由を教えてください。また、小学生のお子さんに安全に使ってもらうためにどのような工夫をしたのでしょうか?

このサービスを提供したいと考えた理由は、今まさにパラダイムシフトが起きているこの時代に、子どもたちにAIを体験してほしかったからです。

プログラミングを知らなくても自分のゲームを作れるようにすることで、子どもの「作りたい気持ち」を後押しし、自由な発想や創造性につなげたいと思いました。

小学生の子どもたちに安心して使ってもらうための工夫としては、Yahoo!きっず独自の「禁止ワード」のチェックを行っています。また、ゲームづくり以外の用途には使えないように設計しています。

ゲームつくりエイターの注意画面

――ユーザーからの反響はいかがでしたか?

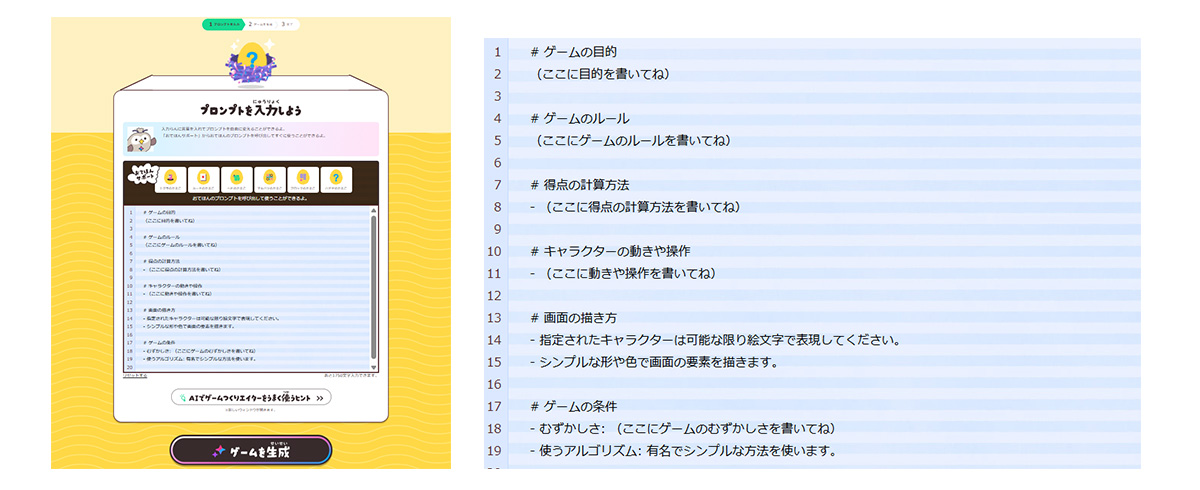

アンケートでは、8割のユーザーが面白いと答えてくれました。ただ「難しい」という声もありました。お手本のプロンプトを用意していますが、一から書くのはやはり大変なようです。

「9歳の壁」というものがあって、言葉を自由に操れるようになるのは個人差はありますが、小学3〜4年生以降だといわれています。ゲームつくりエイターは、それくらいの年代のお子さんならある程度使いこなせるような設計にしています。

さらに高度なゲームを作りたい子は、保護者に見ていただきながらGPTやClaudeで発展させることもできますので試してみてください。

――AIをどう子どもに使わせるか悩んでいる親御さんへのアドバイスはありますか?

ChatGPTには「学習モード(※1)」という機能があります。これは答えを一発で出すのではなく、考え方をステップごとに説明してくれます。たとえば分数の計算なら「まず約分して...」と順を追って解説するため、子どもが理解しながら取り組むことができると思います。

AIから出力された答えをそのまま受け入れるのではなく、自分の言葉に変換したり、正しいかどうかを判断するプロセスが学びにつながります。

「これは本当に正しいのかな?」「自分ならどう言い換える?」と声をかけながらお子さんと一緒に使ってみることで、大人も思った以上に多くの気付きが得られると思います。

※ChatGPTの学習モード:

段階的に考えながら理解を深められるよう学習をサポート。このモードでは、学生の目標やスキルにあわせて回答が調整される。

実践編:生成AIサークルに聞く「思考を深めるプロンプトのコツ」

最後に、社内で日々AIの最新動向を調査している「生成AIサークル」のメンバーに、「思考を深めるプロンプト作成のコツ」を聞いてみました。

――子どもにAIをどう使わせればいいのか、悩んでいる親御さんも多いようです。生成AIサークルのお二人は、プロンプトを設計するときに、どんなことを意識していますか?

武藤:

まず大事なのは「ペルソナ(AIにどのような役割を設定するか)」と「目的」をはっきりさせることです。

たとえば夏休みの自由研究に使うなら、「小学生の自由研究アドバイザー」という役割を与えて、その上で「興味や環境を聞いたうえでテーマ候補を提案して」と設計します。

そして、「どう思う?」「それはなぜ?」と問い返すように設計しておくと、「答えを出す」AIではなく、「考えを引き出す」AIになります。

藤原:

それに加えて、僕は「条件を単語で整理する」ことも意識しています。たとえば「作業できる時間は2時間」「家にあるのは顕微鏡と塩と水」のように単語を並べて伝えると、AIがその条件のなかで提案してくれます。

おすすめプロンプト例:(小1〜小2向け)

あなたは小2向けの自由研究の先生です。

1. まず「好きなこと」「家にあるもの」を聞いてください。

2. テーマを3つ出してください(絵文字をつける)。

3. それぞれ「どうしておもしろいか」を1文で説明してください。

4. 最後に「どれをえらびたい?」とたずねてください。

――自由研究だったら、子どもと一緒にまず、今持っている条件を洗い出すステップから始められそうですね。

藤原:

そうですね。親子で一緒に条件を整理するだけでも学びになるし、プロンプトの精度も上がると思います。

武藤:

読書感想文なら、答えを書かせるのではなく「書き方を学ぶ先生」にするのがおすすめです。

たとえば「20の質問を順番にしてください」と指示すれば、子どもは質問に答えながら文章を組み立てられます。そのようにAIを「考えを引き出すツール」として設計することが重要です。

おすすめプロンプト例(小3〜小4向け)

あなたは小学生の作文コーチです。本文は書かないでください。

1. 物語のあらすじを3行でまとめるヒントをください。

2. 心に残った場面を思い出す質問を3つしてください。

3. 自分とのつながりを考える質問を2つしてください。

藤原:

出てきた答えを一緒にファクトチェックするのも重要です。「本当にそうかな?」「なんでそうなるの?」とお子さんと一緒に調べることで、AIとやりとりする過程自体が学びになります。

おすすめプロンプト例(小5〜小6向け)

あなたは小6の理科コーチです。

1. 観察や実験の結果を説明するために質問を3つしてください。

2. 考察を書くときに役立つ「原因→過程→結果」のヒントを3つ出してください。

3. 根拠を確認するために本やサイトを3つ紹介してください。

4. 最後に「自分の言葉に言いかえるチェックリスト」を出してください。

プロンプト作成のコツ

ゴールを決める

「自分の考えをまとめる」「仮説を立てる」など、学びの目標を最初に設定する

AIに役割を与える

「小学生向けの家庭教師」「自由研究の先輩」など立場を指定すると、子どもが安心して使える。

「質問を返す人」「ヒントだけ出す人」と制約を加えると、答えの丸写しを防げる

問い返しを組み込む

プロンプトに「まず3つ質問をしてください」と書くと、AIが子どもの興味や理解度を探ってから答えてくれる

段階的に学べる工夫を入れる

「やさしい質問 → 少し深い問い」などヒントをステップに。最後に「今日わかったことを3行でまとめよう」と促すと学びが定着する

プロンプトを工夫するだけで、AIは「答えを出す先生」ではなく「考えを引き出す伴走者」になります。

AIに任せきりにせず親子で一緒に工夫してみることで子どもの考える力も育つ...。今回の取材で、AIとの「ちょうどいい」距離感が見えてきたような気がしました。

今回ご紹介したプロンプトの工夫は、夏休みの宿題だけでなく、普段の学びや調べものでも活用できます。ぜひ参考にして、親子で少しずつ試してみてください。

関連リンク

取材日:2025年8月20日、22日、27日、9月1日、2日

文:LINEヤフーストーリー編集部

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。