え?

読者を疲れさせない文字数は400文字? LINEヤフー研究者に聞く、読みやすいテキストの作り方

ニュース記事やオウンドメディア記事など、読者を疲れさせない文章の鍵は400文字と100文字? 今回は、LINEヤフー研究所鈴木の「読みやすさ」についての研究を深掘りしてきました。読者の関心を引き続けるための具体的なアドバイスもご紹介します!

- 鈴木 健司(すずき けんじ)

- DS統括本部 LINEヤフー研究所

2006年ヤフーにデザイナーとして新卒入社。大学院でデザイン研究に興味を持ち、入社後は新規サービス案件に数多く参加。社内のハッカソンでの優勝をきっかけに、研究の道へ。

スマホの普及初期からサービス経験を活かし、ユーザーインターフェースの改善に注力。文字の大きさや行間の研究を通じて、サービスのデザイン改善に貢献。現在は、文字数が読みやすさに与える影響を探求している。

400文字の壁に直面するLINEヤフーストーリー編集部

――鈴木さん...。きょうはクレームを言いに来たんです。

――鈴木さんが「400文字程度が充実度と疲労度のバランスが良い可能性がある」という研究結果を発表したので、私たちも「記事をもっと短くして、400文字で書いてみたらどうですか?」なんて言われてるんですよ...。

ああ、たしかにこのコーポレートブログの記事は、少し長いですね。

読者によっては最後まで読むのが大変かもしれません。

コーポレートブログのある記事。こうやって見ると、確かに長いですね...

――でも、400文字って原稿用紙1枚分ですよね。さすがに無理です。

リード文を含めると、ここまででもう400文字くらいありそうですね。

――何も伝えられないまま終わる...! ところで、鈴木さんの研究はニュース記事を元にされていますが、これはニュースだけでなく、他のテキストコンテンツにも共通する話でしょうか?

はい。今回ご紹介するのはニュース記事を使った研究ですが、他のジャンルにおいても、読者の疲労度と充実度のバランスを考えると、400文字が一つの目安になると考えています。

――なるほど。400文字は無理でも、もっと多くの方に読んでもらえる記事にするためのヒントをいただけるとうれしいです。

わかりました。400文字にするのは難しくても、できることは他にもたくさんありますよ!

「400文字を超えたら充実度に差がない」その理由は?

――鈴木さんの研究では、ニュース記事を用いて、さまざまな文字数での読みやすさを検証したそうですね。この研究を通じて、読者の疲労度と情報の充実度との関係を探ったとか。

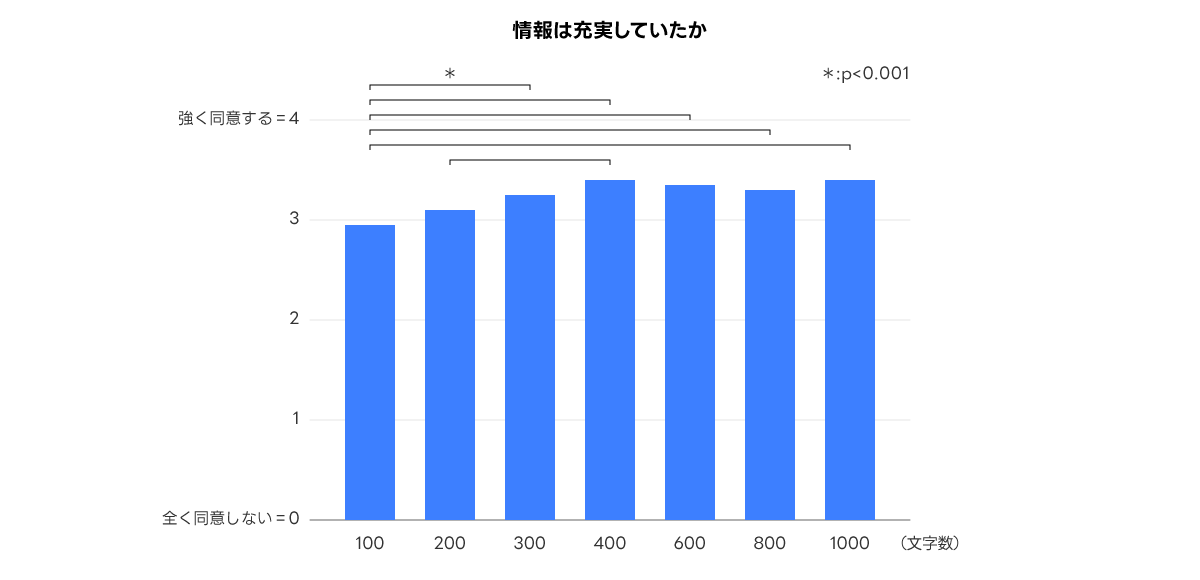

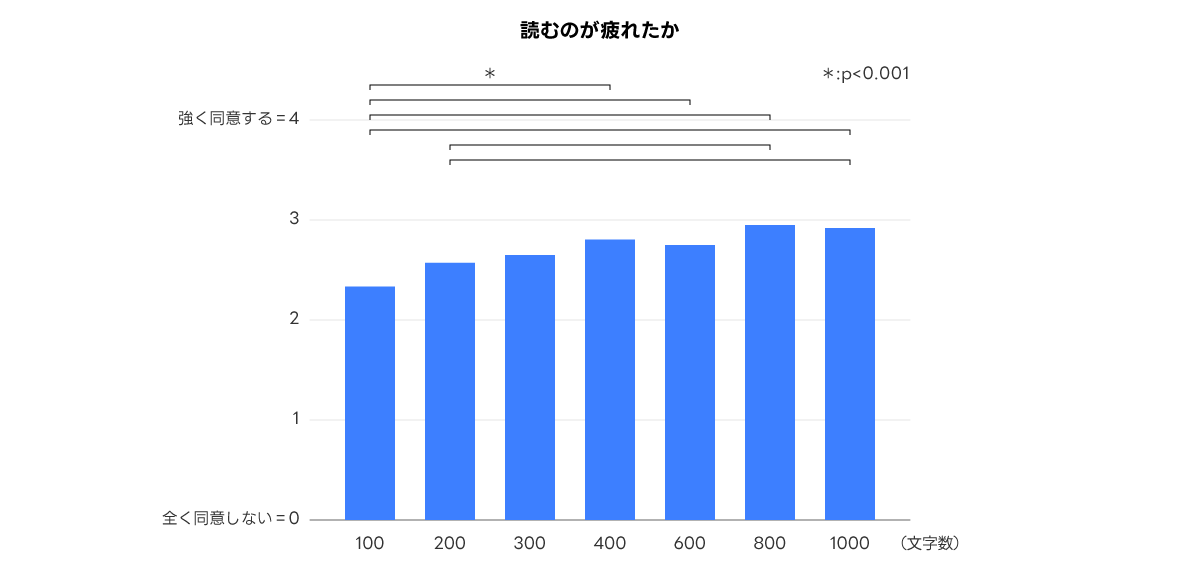

はい、文字数が400文字を超えると、読者の疲労度は増加しますが、内容の充実度はそれ以上増えないことがわかりました。

――「充実度」とは、具体的にどういうものですか?

充実度とは、「情報が豊富にある」「読み応えがあり、しっかりした内容が詰まっている」などと感じたかどうかを指します。

理想的には、文字数が増えれば情報量も増えるはずですが、実際には400文字を超えると疲労感は増すものの、充実度はそれ以上増えないことがわかりました。

――いくら頑張って長文を書いても、400文字を超えても充実度は変わらないのに疲労感は増していくんですね。知りたくなかったような気も...。この疲労度や充実度はどのように測定したのでしょうか?

まず、記事を読んでもらい、その後に5段階のアンケートを実施します。「読むのが疲れたか」という項目にどれだけ同意するかを尋ねる形式です。

今回は約2,700人に参加してもらい、統計的に有意な差が確認されたため、これは偶然ではないという結果が得られました。

――400文字以外には、どれくらいの文字数で読んでもらったのでしょうか。やはり、一度に読む文字数が400文字を超えると、読む意欲がなくなるのですか?

今回は100、200、300、400、600、800、1,000文字の範囲で実験を行いました。

400文字を超えると情報の充実度が変わらなくなるのは、疲労の影響があったからかもしれないという疑念もあります。

つまり、多くの情報を得ても、その分疲れてしまい面白く読めなかった可能性があります。これについては、より深い分析や追加の実験が必要だと考えています。

――ちなみに、どのようなテキストを読んでもらったのでしょうか。

1,000文字のニュース記事を9種類用意し、それを各文字数に要約する方法を取りました。

テーマは、たとえば地域の話題やクリエイターのインタビューなどに絞っています。また、文章の難易度を測る計算式を用いて、中学3年生が容易に読めるくらいの内容にしました

――内容がそこまで難しくなくても、文字を読むこと自体が人を疲れさせるんですね...。

とはいえ、たとえば小説の場合、その長さが必要なこともあります。1冊の本を読み終えたときの感動は格別ですよね。ただ、小説には構成や章立てなど、読み続けるためのさまざまな工夫が詰まっています。

今回の研究対象はスマートフォンのテキストコンテンツですが、長い文章が持つ価値も大いにあると思っています。

だからこそ、どんなテキストでも、読者を疲れさせずに読み続けてもらえる方法を見つけることが理想だと思います。

長い文章を読み続けてもらうための工夫

――では、長めのテキストを読んでもらうために工夫できることはありますか?

今回の研究で、100文字では疲労感が特に低いということもわかりました。

1文や1小節が長すぎると疲れる可能性があるため、100文字程度でテンポ良く読める構成が効果的かもしれません。

――100文字...さらに短くなりました...。たとえばこの記事のような会話形式の場合、吹き出しの内容を100文字程度で構成するのも一つの方法ですね。

はい、100文字なら本当にスッと読めるので、ここに何かヒントがあるかもしれません。

吹き出し形式の良い点は、長々と続くよりも直感的に読みやすいと感じられることです。文字数が最適化されることで、長くても疲れずに読めるようになると理想的ですね。

――確かに、一目でなんとなく把握できる文字数ってありますよね。

そうですね。読者が離脱しないように、一呼吸をどこに入れるかがポイントになる可能性があります。特に、100文字のまとまりは読者にとって負担が少なく、400文字に比べてかなりスムーズに読み進められることがわかりました。

一声、一呼吸で何文字話すかと同じように、読む際にも一呼吸で何文字読めるかが、吹き出し形式の役割になるのではないかと思います。

左は約400文字、右は約100文字。100文字の方が読みやすい

――100文字が読者の疲労感が特に低い、というのは、とても参考になりました。

ユーザーにも読み続けるための「持続力」があり、それが限界に達すると「もう疲れて嫌だ、この先は読みたくない」と感じるのかもしれません。

――この疲労感は、スマホのほうが傾向として強いのでしょうか?

いろいろな研究があり、スマホの方が読みにくい、読みやすいとは一概には言えません。

「端末の解像度が上がると読みやすさも向上する」という研究もあります。そのため、大きい画面が疲れにくいかどうかについては、まだまだ研究が必要です。

――実はスマホは画面幅が狭い分、読みやすい可能性も...?

そうなんです。たとえば、横に長いテキストが続くと読みづらいですが、改行が少し狭くなるだけで読みやすくなることがあるので、必ずしも画面が大きければ良いとは限りません。スマホでニュースを読む人が増えたのも、その影響ではないかと思います。

――ちなみに、読みやすさに年齢は影響しますか?

以前行った文字と行間の適切な大きさに関する研究では、年齢は読みやすさに影響しませんでした。私も影響があると思っていましたが、相関は見られず、視力が原因だったんです。

若い人でも視力が悪ければ大きい文字を好みますし、年齢を重ねても視力が良かったり、眼鏡などで矯正していたりすれば小さい文字でも問題ないことがわかりました。

改めて考える「読みやすさ」とは

――今の時点で鈴木さんが考える読みやすさとは、どのようなことでしょうか。

読みやすさには「Readability(リーダビリティ)」と「legibility(レジビリティ)」という2つの側面があります。

リーダビリティは内容の構造や表現の理解のしやすさ、レジビリティは視覚的な判別のしやすさ(視認性)で、スマホを一目見たときに読めるかどうかを指します。

――レジビリティは、具体的にはたとえば文字の大きさや行間などのことでしょうか。

はい、文字の色もレジビリティに含まれます。

読みやすさには、内容の理解しやすさ(リーダビリティ)や視覚的な判別のしやすさ(レジビリティ)など、さまざまな要因が影響します。

そのため、一概に定義するのは難しいですが、どんな内容であってもデザインの一要素として読みやすさを向上させる方法を見つけたいと考えています。

――最も読みやすい状況には、読者を疲労させにくいことも含まれるのですよね。

はい、疲労感は重要な要素の一つだと考えています。疲れにくく読めれば、読者は読み続けてくれるし、読む意欲も湧きます。

まず興味を引きつけられるかどうか、そしてその後も読み続けられるかという2段階があると考えています。これが「テキストコンテンツ」の本質だと思います。

――コーポレートブログにはリード文がありますが、まず読んでもらうためには、リード文を100文字にするのが良いかもしれませんね。

そうですね。いきなり400文字を見せるより、まず100文字で「読んでみよう」と思わせてから内容に引き込むと、次に進んでくれるはずです。ニュース記事もそのような構成になっていることが多いですね。

――確かに、ニュース記事の冒頭100文字くらいに大事なことがまとめられています。これも読者を疲れさせずに本文を読んでもらうための工夫なんですね。

そうですね。文章が長くなるほど、こまめに一呼吸を入れて疲労を回復させることが大切です。

ニュース記事では、空行がその役割を果たしているのかもしれません。また、写真がある記事では、間に写真を差し込むことでリセット効果もありそうです。

――SNSの利用で、情報の受け取り方もずいぶん変わりました。動画アプリでリズム良く次々に見るような勢いをテキストでも作れれば、もっと読んでもらえるかもしれませんね。

最近では、短くスムーズな動画が人気を集める中で、インスタントな楽しみ方が多くなってきたように感じます。そのため、文章も気軽に楽しめるような工夫が求められているのかもしれません。

そう考えると、文章でも読者を疲れさせないことが非常に重要だと思います。

――ありがとうございました。今日いただいたアドバイスを活かして、もっと「読みやすい」記事を届けられるよう頑張ります!

読みやすいテキストを作成するためのポイント

- 文字数の最適化: 400文字以内にコンパクトにまとめ、過剰に長くしない

- 100文字単位でリズム良く: 100文字単位でリズム良く読める構成に

- 興味を引くリード文: 最初に100文字で読者の興味を引く

- 空行や写真の活用: 空行や写真で疲労を軽減し読み続けてもらう

- 読者を疲れさせない: スマホ時代において、読者の疲労回避が文章の鍵

関連リンク

取材日:2025年5月16日

文:LINEヤフーストーリー編集部 写真:日比谷 好信

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。