そもそも転売って「悪」なの? ヤフーが「Switch2」を出品禁止にしたわけ。

家庭用ゲーム機「Nintendo Switch 2」が発売されようとしていた少し前、LINEヤフーと任天堂は、同商品の不正出品対策に関するプレスリリースを出しました。さらに「Yahoo!オークション」「Yahoo!フリマ」(以下、両サービス)は同商品の発売と同時にガイドラインを改定。その話題性の高さから取引環境が混乱する恐れがあるとして出品禁止を発表しました。

転売による価格高騰を防ぐためのこの判断は、SNS などでも歓迎の声が多く上がりましたが、一部には、「特定の商品だけを禁止するのはおかしい」といった声がみられたのも事実です。出品禁止か否かはどう判断しているのか? 禁止することの社会的意義とは? 両サービスの担当者に聞きました。

- 山田 翔大(やまだ しょうた)

- 「Yahoo!オークション」、「Yahoo!フリマ」の運営責任者。2008年にヤフーへ新卒入社し、開発とマーケティングの橋渡し役を担いながら、ユーザー体験を高める開発アプローチを積極的に提案。その後、プロジェクトマネージャーや開発リーダーを経て2023年4月より現職。

- 栗本 ゆかり(くりもと ゆかり)

- 2002年ヤフー新卒入社。法人営業を経験したのち、不動産、求人サービスなどでプロモーションや販促企画を担当。2019年より「Yahoo!オークション」「Yahoo!フリマ」の安全対策に関する責任者を務め、安全安心な売り場づくりに奮闘する。

出品禁止に踏み切ったわけ

――今回、両サービスでの「Nintendo Switch 2」の出品禁止が発表されました。その背景を教えてください。

山田:

いわゆる悪質な転売行為が社会的な問題となっています。興行チケットなど、法的に規制されたものも含め、ずっと昔から問題になっていましたが、最近では特定の商材でそうした問題がより顕著になり、社会的な騒動にまで発展しています。サービスとしても、一部の方が買い占めを行い、市場に出回る量を減らし、その一時的な希少性を利用して利益を得るといった行為は取引環境の混乱を招くリスクがあるため課題と考えていました。そうした背景から今回のガイドライン改定、そして出品禁止に踏み切りました。

――どのようにガイドラインを改定したのでしょうか。

山田:

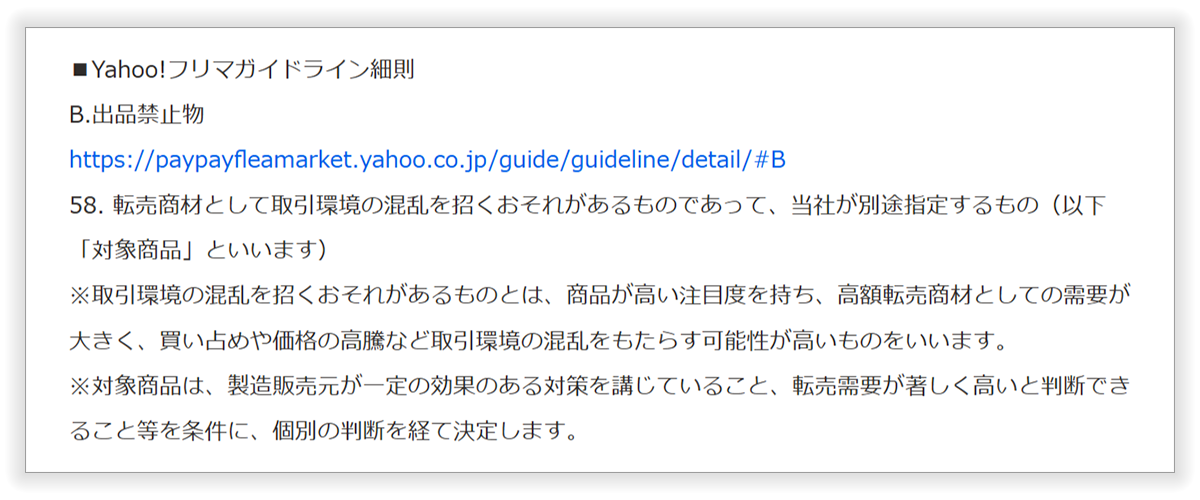

「出品禁止物」の細則に以下の文章を追加しました。

「Yahoo!フリマ」からのお知らせ(2025年6月5日)

※「Nintendo Switch 2」の出品禁止とガイドライン改定のお知らせ(Yahoo!オークション / Yahoo!フリマ)

むやみに多くの商品を禁止対象にすれば自由な取引環境の棄損につながります。そのため、出品禁止対象とすべきかどうかについては、社会的影響を鑑み、慎重に判断していく必要があると考えています。ちなみに「Nintendo Switch 2」もあくまで一時的な禁止で、供給不足が解消されればこの措置は解除します。

――「転売商材として取引環境の混乱を招く恐れがあるもの」とありますが、そこに含めるか否かはどうやって判断するのでしょうか?

山田:

まず、社会的な注目度が高く、買い占めによって供給不足と二次流通市場での価格高騰を引き起こしかねない商品であるかどうか、そして一次流通であるメーカーがその対策を行っているかどうかなどを考慮して総合的に判断します。

どうやって線引きしている?

――「総合的な判断」というのが難しいところですね。人によって判断が変わるなど、運用が恣意的になる懸念はありませんか?

山田:

1点ものや、限定販売品、発売日が1年以上前のものは対象外といった明確な基準もありますが、やはり明確な線引きができないものもあります。今回、このガイドラインに基づいて初めて、特定の商品を対象物に指定しましたが、今後もやはり案件ごとに個別に判断していくことになります。基準をより明確にできれば良いのですが、その基準すらも世の中の情勢に合わせて常に変化するものだと思っているので。

そもそも、こうした商品にはいわゆる定価というものが存在せず、メーカーが出しているのはあくまで「希望小売価格」です。何をもって高額とするのかも曖昧ですし、希望小売価格の2倍だったら高額なのか? とか、その判断も難しい。どのぐらいの強度で運用していくかは、都度検討しながら判断することになると思います。

――今回の判断に迷いはありましたか?

山田:

迷いがないといえばウソになりますが、ここ数年ずっと議論してきたことですし、今回も社内でかなり議論したうえでこの判断になりました。また、話題性が高く、いわゆる悪質転売の対象になるような商品は、詐欺行為などほかのトラブルの対象になる可能性も高いです。そのような商品を出品禁止にしてしまうことで、その商品にかかるパトロールなどの運用コストが減らせます。ユーザーの安全を脅かすような商品はほかにもありますので、そういったものにリソースを振り向けられる利点があるのです。

――パトロールといえば、こうした出品禁止措置をとると本来の商品名とは関係のない隠語で出品する人もいると聞きます。

栗本:

今回も多少ありましたね。Switch 2の「2」を「に」とひら仮名で書いたり、説明文を書かずに出品するなどです。

――そういった出品はどのように検知するのでしょうか?

栗本:

商品説明文やタイトルでの潜脱行為も、画像やその他の情報で検知して拾えるようにしていますが、ユーザーのみなさんからの違反申告で拾えるケースも多いです。短期間で、多くのユーザーから違反申告が入る商品は、なんらかの違反を犯している可能性が高いものとして、チェックしています。

そもそも転売って「悪」なの?

――今回、両サービスが出品を禁止しましたが、そうなるとこの商品は他社のプラットフォームへ流れていくと思います。それを受け入れてまで踏み切った意図を教えてください。

山田:

私たちがつくりたいのは、なんでも取引できる場、自由な取引市場です。そういう意味では出品を禁止する行為にはリスクがあります。もちろん利益の減少もあるでしょう。

ただ一方で、ユーザーのみなさんからも、こういうものは売り買いできないようにしてほしいという声は多くありますし、何より取引環境の混乱はむしろ自由で安全な取引の場を阻害しうると思います。こうした商品の場合、ユーザー同士のもめごとも増えますから。多少の犠牲を払ったとしても、サービスを安心して使っていただくためには禁止すべきだと判断しました。

――確かに悪質な転売が横行するとトラブルも増え、そのプラットフォーム自体が悪のような目で見られるリスクもありますね。ネット上では今回の判断を歓迎する声がたくさん上がっていました。

山田:

それは喜ばしいことである一方、一部には「自由な二次流通市場がなくなってしまう」とか、「そもそも転売自体が悪のように映る」といった、ネガティブな声もいただいています。やはりこの線引きは本当に難しく、案件ごとに慎重に判断していく必要があるなと感じています。私たちが必要以上に介入し始めれば自由な取引を阻害することになる。それは一番やりたくないことですから、やはり取引環境に混乱が生じるかどうかが判断基準になります。

――そもそも転売って「悪」なんでしょうか?

山田:

全ての転売行為が非難の対象になるわけではありません。あくまでも買い占めなどの行為によって供給不足を意図的に引き起こし、高額で転売する行為が悪なのだと思います。

もっと安心して使ってもらうために

――自社だけでいくら出品を禁止しても、結局はほかへ流れてしまうため、他社と歩調をあわせなければ根本解決にはならないのでは、という指摘もありますよね?

栗本:

他社へ流れるという点では、出品先は海外も含め無数にありますので、私たちや他の大手プラットフォームが禁止したからといって、悪質な転売が全てなくなるわけではありません。もっとも、買い占め行為に対する対策を民間事業者だけでできるかというと難しいです。でも民間が努力して、少しずつ社会の意識を変えていくことの意義はあると思っています。

――では最後に、ユーザーがより安心して使えるプラットフォームになるために、今後の展望を教えてください。

栗本:

安全で安心な場を保つために、さまざまなAI技術を積極的に活用していきたいと考えています。現在もAIを用いて商品ページや質問欄などで不正検知を行っていますが、今後は生成AIと組み合わせることで、より柔軟で効果的な対応を実現したいです。それによってテキストからユーザーの意図や感情をより深く理解し、不正の早期発見に役立てたいと考えています。

山田:

違反や悪意のあるユーザーを検知するだけでなく、マナーの悪い人、例えば言葉遣いが荒い人がいれば、それを是正したりもできます。もっとユーザーが気持ちよく利用できるようにするための適切な介入は、AIを駆使してやっていきたいと思っています。もちろんユーザーからのフィードバックも積極的に取り入れてサービスの改善に努め、これからも安全安心な取引の場を提供し続けたいと思います。

関連リンク

- LINEヤフーと任天堂、「Nintendo Switch 2」を含む商品の不正な出品行為への対策における協力に合意(プレスリリース)

- 「Nintendo Switch 2」の出品禁止とガイドライン改定のお知らせ(Yahoo!オークション / Yahoo!フリマ)

- Yahoo! JAPAN(Yahoo!オークション、Yahoo!フリマなど)

取材日:2025年6月9日

文・撮影 LINEヤフー社内広報編集部

※本記事の内容、所属・肩書きなどは取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。