「生成AI脳」になるにはどうしたらいい? 生成AIタックル室に聞くAI活用のヒント

チャットボットによるカスタマーサポートやパーソナライズされたコンテンツの推薦など、生成AIはさまざまな場面で私たちの生活を便利にし、少しずつ身近な存在になってきました。そんななか、去年4月に発足したYahoo!ショッピングの「生成AIタックル室」は、AI技術を駆使して、ユーザーへの新たな価値提供に挑戦しています。

室長の市丸によると「生成AIを活用するには、生成AI脳になることが大事」とのこと。

「生成AI脳」とは何なのでしょうか? この記事では、生成AI脳を育てるにはどうしたらいいのか、生成AIを使いこなすためのヒントをお伝えします。また、生成AIを活用した成功事例や、これからの展望も聞いてきました!

- 市丸 数明(いちまる かずあき)

- ショッピング統括本部 プロダクション2本部 本部長、生成AIタックル室 室長

2014年にヤフーに入社。エンジニアとして開発を担当した後、開発リーダーや部長職を経て、現在は本部長として組織をリードしている。口癖は「ナイスタックル!」。

生成AIタックル室をつくった理由と「タックル」に込めた思い

――まず、生成AIタックル室ができた背景を教えてください。

約1年前、社内では「生成AIに本腰を入れよう」という機運が高まっていました。それまでも取り組んでいましたが、さらに推進力を強化する必要がありました。そこで、統括本部長から「本部長レベルで進めてほしい」と言われ、このプロジェクトを任されることになりました。

生成AIについては私もまだ学ぶことが多かったのですが、「よし、挑戦してみよう」と思ってこの室を立ち上げました。

始めるにあたっては未知数なことが多かったため、まずは勢いが必要だと思いました。そこで、誰もが一度聞いたら忘れないようなインパクトのある名前の組織を作りたくて、「生成AIタックル室」という名前にしました(笑)。

――「タックル」とつけたのは、市丸さんがラグビーなどをやっていたからですか?

やってないです(笑)。

実は、「タックル」という言葉には「課題に取り組む」という意味があります。

生成AI活用を進めようとしたとき、課題が山積みだと感じました。特にコマースの領域では、生成AIを活用した成功事例がまだありませんでした。

コマースは基本的に他の成功事例を参考にしながら成長することが多いのですが、その対象がなかったんです。それに加えて、生成AIを活用するための社内申請も大変で、壁と課題だらけでした。

それらの壁や課題にみんなでタックルしていこう、という思いをこめて「タックル」という言葉を使いました。

市丸「生成AI活用の壁は今も多く、心折れそうになることもあるので、現場のモチベーションを保つためにも、ちょっとしたことに対して『ナイスタックル!』と声がけしあっています」

生成AIタックル室から生まれた成功例

――生成AIタックル室を立ち上げてから、どのように生成AI活用を進めていったのですか?

まずは生成AIを使って面白いアウトプットを作ろうと、ランディングページ(以下、LP)を作ることを考えました。生成AIのコンテンツをたくさん配置し、トークしながら買い物ができる機能を入れようと思ったんです。

でも、これを私の上長に話したところ、「ユーザーは生成AIコーナーを求めていないんじゃない?」と言われ、確かにその通りだと気づきました。

ユーザーが本当に求めているものを作らないと、生成AIを使う意味がありません。そこで、生成AIは課題を解決するためのものだという視点で進めることにしました。

その当時は、LPを作るのに1本1カ月かかり、作りたい人は多いのに、作れる人が少ないという課題がありました。この問題を生成AIで解決した結果、LPが2時間でできるようになったんです。

このように、まずは課題を見つけ、それを生成AIで解決するアプローチを考えながら進めていきました。

生成AIを使って作成したLP

――生成AIタックル室の取り組みで、特に成功した! というものはありますか?

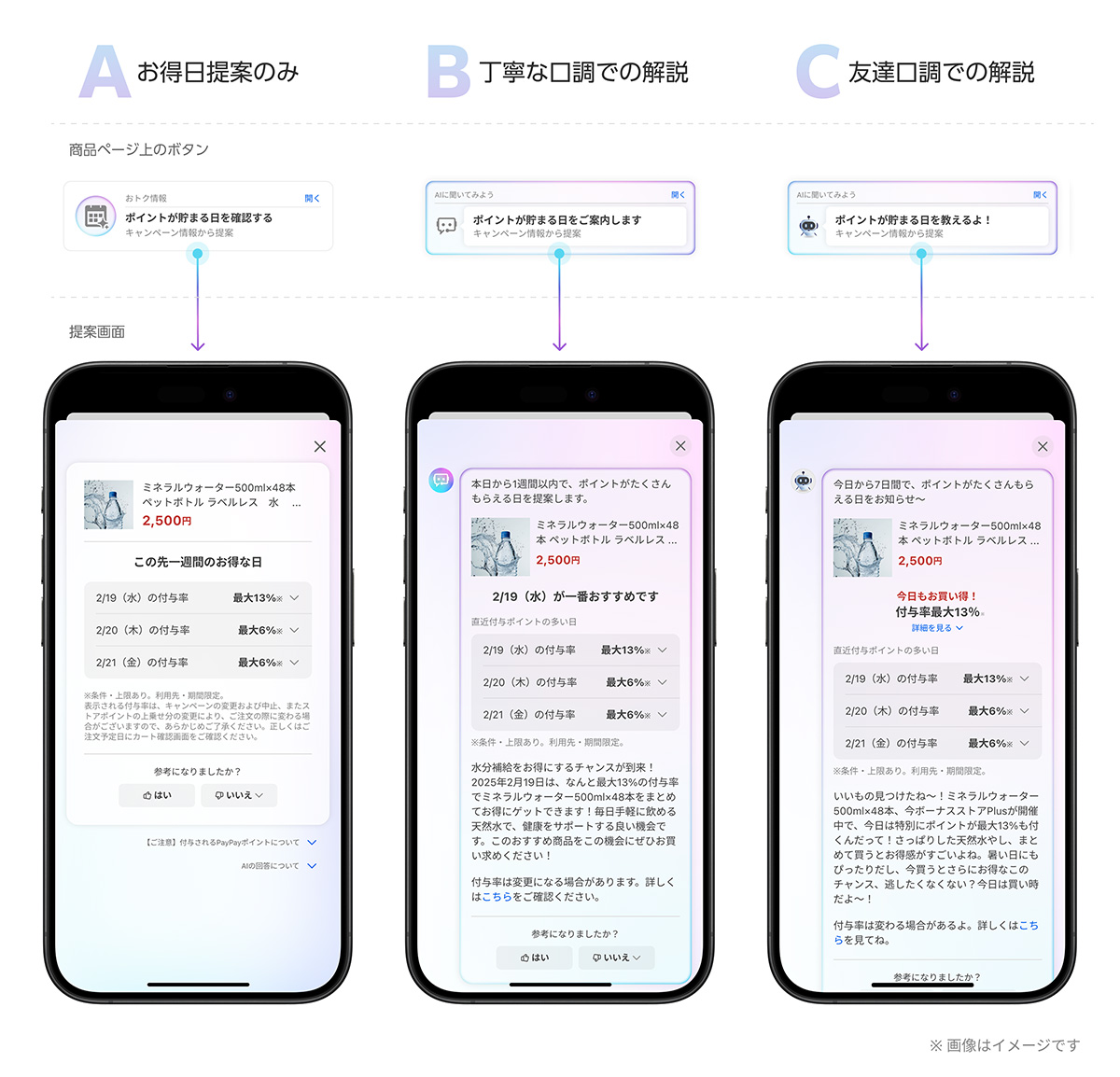

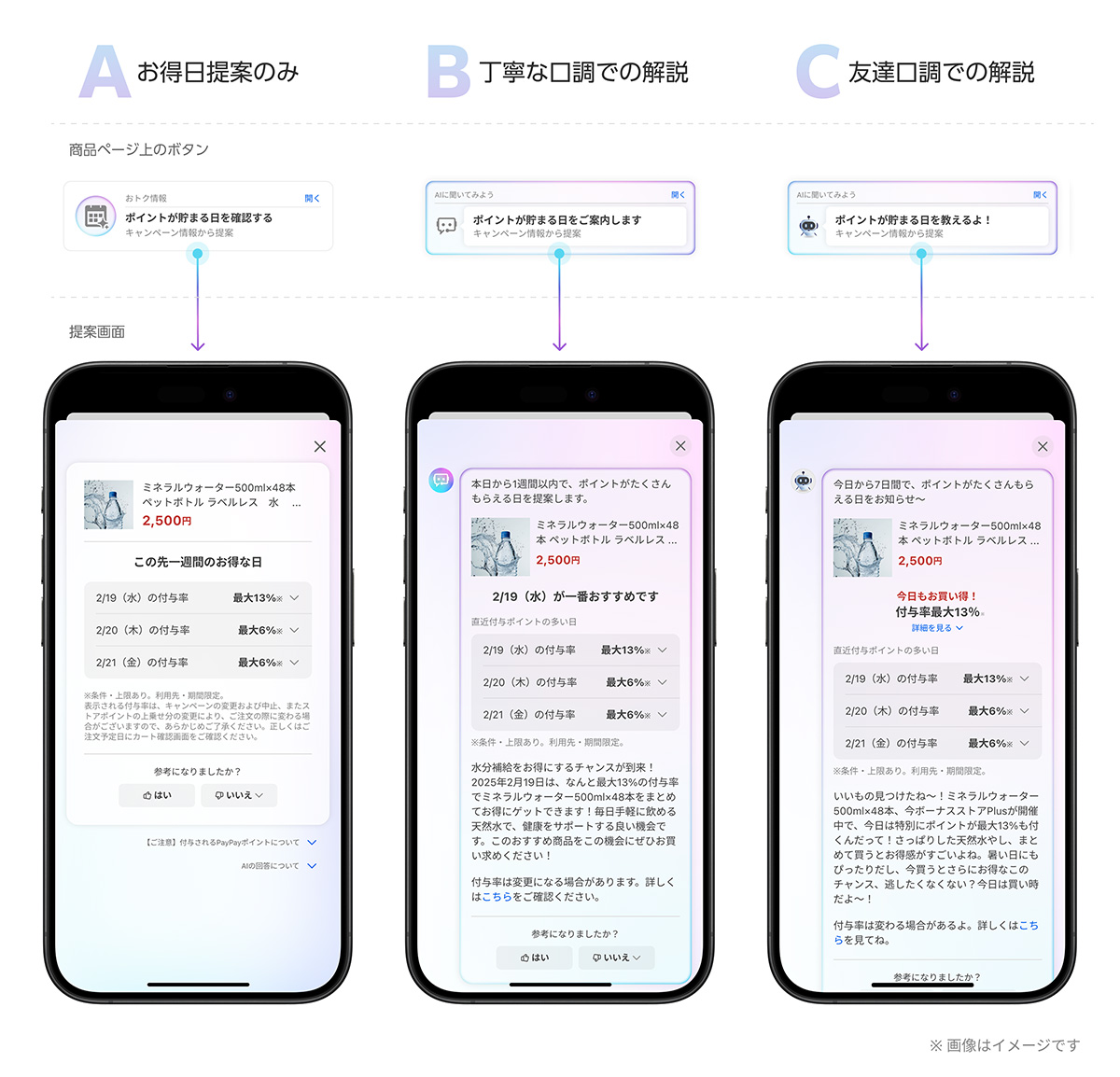

先ほどの話と少し矛盾するかもしれませんが、生成AIを使うことを目的化したことで、今までYahoo!ショッピングで触れてこなかった「いつがお得なのかわかりにくい」という課題に取り組むことができました。

これまで、たとえば、「5のつく日」や日曜日がどれだけお得なのかがわかりにくいという問題がありました。そこで、AIがその疑問を解説する機能を先月リリースしました。

「いつ買うとお得なのか教えるよ」というボタンを押すと、「この日に買うとお得です」という情報が表示されます。その際、なぜその日がお得なのかも解説しています。

また、新しいユーザーには「5のつく日」や日曜日がどれだけお得なのかわからないことがあります。たとえば日曜日はLYPプレミアム会員のユーザーはお得ですが、5,000円以上の購入が必要だったり、安い商品は日曜に買わない方が良かったりします。

今回実装した機能では、こうしたことをすべて解説しているので、ユーザーからも「とてもわかりやすい」「神機能」と好評でした!

「生成AI脳」を育てるには?

――課題解決のために生成AIを使いこなすには、ある程度の理解が必要だと思うのですが、これまで聞いた取り組みの前に準備はしましたか?

「生成AIを活用するためには準備しないといけない」という、その考えがまず要らないです。

――真っ向から否定された...。それはどうしてですか?

私はこれを「生成AI脳」と呼んでいます。つまり、生成AIを使いこなすための新しい考え方です。

生成AIの良いところは、知識も技術も必要ない点です。ただプロンプトを打てばいいだけ。やりたいことを投げればいいんです。

――ドラえもんに「空を飛びたい」と相談するみたいな感じですか?

そうそう、そんな感じです。多くの人は「どのモデルを使えばいい?」とか「まず何をすればいい?」と考えてしまいますが、私から言わせれば、その作業は必要ありません。

大事なのは、生成AIに対してどれだけプロンプトを打てるかです。どんなに失敗しても構わないので、試してみることで、脳の使い方がだんだん変わってきますよ。

――具体的にはどう変わるのでしょうか。

たとえば、「この作業はAIに任せよう」とか「できそうだな」と思ったら、すぐにプロンプトを打つようになります。先ほどの話のように、LPを100個作るときに「テーマをどうする?」と悩んだら、「AIに聞けばいいじゃないか」となるんです。

どこで生成AIを使うと最も効果的かわかるようになるためには、経験が物を言います。まずは、やりたいことを投げかけてみてほしいですね。とにかく使うことが大事です。

――脳みそを変える、というのはAIとの向き合い方に悩んでいる人にとってヒントになりそうです。

そうですね。生成AIを進めている人たちは、自然と「生成AI脳」という言葉を使うようになります。この言葉は、実際に使ってみて、たくさんの失敗を経験しないと出てこないと思います。

「生成AIって何でもできる」と思って試してみると、実際はうまくいかないことも多いです。たとえば、ウエブページを作らせようとして、いまいちなアウトプットしか出てこなかったとき、そこでやめてしまう人と、それでも使い続ける人とでは差が出ます。生成AI脳が育っている人たちは、それでも使い続けるんですよね。

最初から生成AIを活用して100点満点を目指すのは難しいので、「まずは60%できればいい」というくらいの感覚で進めると、どんどん使いこなせるようになります。

――ちなみに、「生成AI脳」を育てるには、どのくらい使い続ければいいですか?

これはもう、一生続けるしかないと思っています。1カ月や2カ月で終わる話ではないですね。たとえば、Zoom会議の議事録を生成AIに作らせる方法がありますが、最初はうまくいかないことが多いですよね。

でも、使い続けるうちに、要点を押さえられるようになってきます。このように、とにかく使い続けてチューニングを永遠に繰り返すことが必要です。

AIも進化していくので、私たちも同じように進化していかないといけません。「ここまでやったらOK」というわけではなく、AIが進歩する限り、私たちも並走し続けるという考え方が大切だと思います。

生成AI活用のヒント

上司編:生成AI活用でメンバーのタスクを減らせる

――では、生成AI脳になりたい! と思う人に向けてアドバイスをお願いします。

まず、偉い人ほど生成AIを使ったほうがいいと思っています。

部長とか、職位が高い人たちですね。要は部下に仕事を振る人たちです。

――それはなぜですか?

たとえば、これまでは管理職が「このデータを出して」とか「ショッピングのコンバージョンレートを知りたい」と頼むことで、現場メンバーにどんどん仕事が増えていました。でも、今は生成AIにSQLを書かせることができます。

情報をインプットして「このコンバージョンを調べるSQLを書いて」と頼むと、生成AIが書いてくれ、実行すれば答えが出ます。

管理職がこういうちょっとした頼み事に生成AIを活用すれば、メンバーのタスクが減ります。

また、ちょっとしたアイデアを試したいときも、生成AIを使って簡単に試せます。たとえば、「商品レビューを活用して絶対ほつれないセーターを見つけたい」という施策を考えたとき、生成AIで試してみて、「こうやったら実現できそうだけど、どう?」と現場に提案できるようになります。

――なるほど、生成AIを使って少し検証した上で現場に提案できるんですね。

そうです。提案して、現場から良いレスポンスが返ってくれば、そのまま進められますよね。

これまでの「まず現場でやってみて、結果を見せて」というプロセスを省略できるようになったのは大きな変化だと思います。

メンバー編:生成AIを「部下」として育てる

――では、部下がいない人は、どのように生成AIを活用すればいいですか?

生成AIを自分の「少しできの悪い部下」だと考えればいいと思います。

そして、これまで自分がやっていたタスクを「生成AIさん、お願いします」と任せてみてください。

うまくいかないときは、「自分の指示が悪かったな」とプロンプトを修正すればいいんです。

たとえば、生成AIのアウトプットに対して「今は80点だけど、残りの20点は何が足りないと思う?」と問いかけて、「じゃあ100点にするためにやって」と何度も続けることで、より良いアウトプットが得られると聞いたことがあります。試してみたのですが、本当に改善されますよ!

自分のやりたいことを実現するために「部下」に必要な指示を伝えていると思って、とにかく何でも使ってみるのが一番です。

――たとえばどのような使い方がありますか?

エンジニアならコードレビューをAIに任せて、ちょっとしたコメントを追加させたり、レビュー内容を好きなキャラクターの口調に変えたりするのも面白いです。

さらに、「これは生成AIじゃなくてもいい作業」とわかっていても、あえて生成AIを使うことも大切です。最初は必ずしも効率的でないかもしれませんが、Excelや手書きコードの方が良いと知っていても、あえて使ってみてください。

頭の中で「生成AIは要らない」「無理だ」と思っていることを捨てて、くだらないこともすべてやらせてみるといいと思います。

たとえば、「このアカウントから@マークより後ろだけ取りたい」といった単純な作業も任せてみる。とにかく使い倒すことが大切です!

生成AIを活用するためには「やりたいことを考えられる」ことが大切

――生成AI脳になりたい! と思いつつ、企画の壁打ちなどで生成AIに頼っていると、これがなくなったら何もできなくなってしまうのでは...? と不安になることもあります。

これからの時代に生き残るのは、やりたいことを実行する人より、やりたいことを考えられる人です。企画の壁打ちを行うのは、やりたいことを考えているからできるわけですよね。

最近では、何をやるべきか考え、それを生成AIに実行させる人が評価されています。エンジニアの世界でも、速くコードを書ける人より、生成AIを使って効率的にコードを書かせる人の方が評価されることが増えています。

もちろん、最終的にスキルの高い人が生成AIを使えば、より優秀になるのは当然です。でも、今起きているのは、生成AIを使って自分のペースで自由に好きなだけ質問して、学びを深めることができるようになったということです。

――人と違って「お時間とらせてすみません...」とか気にせずに質問できますもんね。

そうそう。生成AIにどんどん質問し続けることで、「この回答はハルシネーション(※)を起こしているかも」ということにも気づけるようになります。

こうやって生成AI脳が育てば、仕事のスタイルも大きく変わってきます。つまり、生成AIの登場で「仕事がなくなる」のではなく、「仕事そのものが変わっている」だけ。

今では多くの人がそろばんではなく電卓を使って計算しているのと同じです。世の中の変化とはそういうものなので、不安に感じる必要はないと思います。

でも、その不安を感じるのは良いことだと思いますよ。なくなることに不安を感じるぐらい、みんな生成AIを使い倒したほうがいいと思います。

※ハルシネーション:AIモデルが現実には存在しない情報や事実を生成してしまう現象のこと

今後の展望

――では、最後に生成AIタックル室が2025年度に目指していることを教えてください。

今考えているのは、生成AIを使ってもっとサービスに貢献することです。サービス全体で「これは絶対成功した」と言える成功事例を100以上作りたいですね。

サービスの全員で挑戦しないと達成できない微妙なラインを作って目指したいと思っています。

「生成AI活用にチャレンジすればオーケー」という考え方はこれまでの1年で終えて、2025年度は成功事例を少しでも多く生み出すことを目指していきます!

関連リンク

取材日:2025年3月18日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、WOWや!を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。