能登半島地震から1年 官民共創で取り組む防災DXの未来

2024年1月1日に発生した能登半島地震から1年が経ちました。現在も復興への道のりは続いています。

LINEヤフーは特別企画「みんなで支えよう能登半島」を通じて、復興支援に積極的に取り組んでいます。また、社会課題の解決を目指すソーシャルアクション推進室も、関係各所と連携してデジタル支援を行ってきました。

防災DX(※1)を進める過程で浮かび上がった課題、そしてこれからの災害支援に活かせるヒントとは。防災DX官民共創協議会事務局長の船曳さん、石川県デジタル推進監室の谷場さん・森本さんとともに、これまでの活動を振り返りました。

※1:デジタル技術を駆使して災害対応の効率化を図る取り組みのこと

- 谷場 優(たにば ゆたか)さん

- 石川県 デジタル推進監室 専門員

- 森本 徹郎(もりもと てつろう)さん

- 石川県 デジタル推進監室 専門員

- 船曳 淳(ふなびき じゅん)さん

- 防災DX官民共創協議会 常務理事 / 事務局長

- 米倉隆介(よねくら りゅうすけ)

- LINEヤフー ソーシャルアクション推進室

防災DXのあり方を官民共創で実現

――防災DX官民共創協議会とは、どのような組織なのでしょうか。

船曳さん:

「これからの防災DXには官民共創が不可欠である」という考えから、デジタル庁の呼びかけで2022年12月に発足した組織です。この組織の目的は、災害による被害や負担を軽減し、防災DXを官民共創で実現することです。

具体的に、私たちのミッションは大きく分けて4つあります。

- 【課題特定】

災害対応や防災DXに関する課題を特定し、解決への道筋を立てること。 - 【基盤形成】

課題特定に基づいて防災DXに必要な基盤や施策を住民と自治体双方の視点から検討し、それを官民共創で社会実装すること。 - 【市場形成】

防災分野のアプリケーションやサービスの開発・流通を促進し、そのエコシステム・市場を官民で共創すること。 - 【災害対応】

会員の有志による活動を軸として多方面の関係者との協業により具体的な災害対応を行うこと。

最後の【災害対応】は設立当初は掲げていなかったのですが、能登半島地震への対応をきっかけに新たに追加しました。

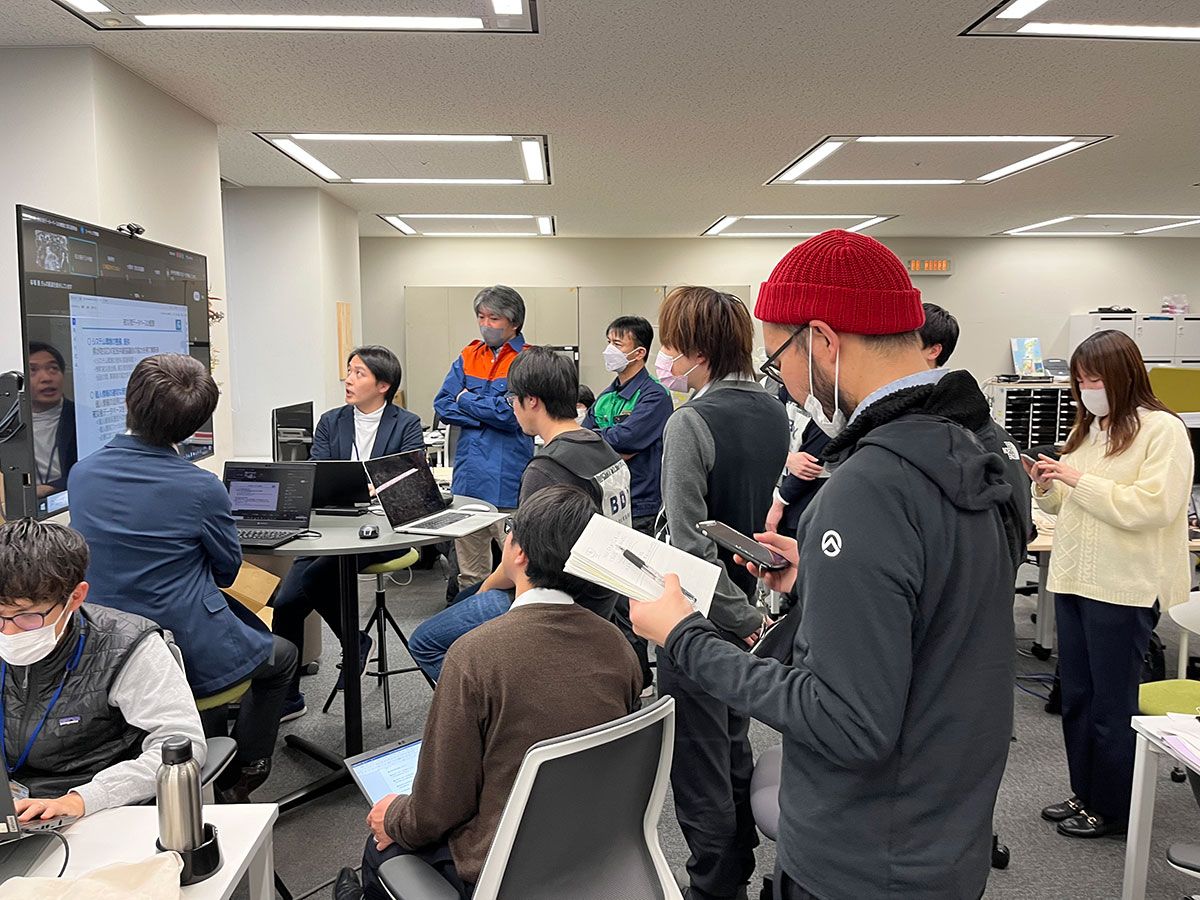

能登半島地震で、官民の枠を超えて、復興支援に取り組んだメンバーのみなさん

――協議会はどのようなメンバーで構成されているのでしょうか。

船曳さん:

会員は自治体や民間企業・団体で構成され、現在500以上の団体が参加しています。ありがたいことにこの2年ほどで2倍以上に増えました。協議会は任意団体のため、完全にボランティアベースでの活動です。プロボノ(※2)とも言えますね。

※2:社会的・公共的な目的のために、職業上のスキルや経験を活かして行う社会貢献活動のこと。LINEヤフーでも社員によるプロボノ活動が活発に行われている。

関連リンク:スキルや経験を活かして取り組む「プロボノ」は、能登半島地震の被災地をどのように支えたのか

参加企業はコンサル系、ベンダー系、インフラ系など実にさまざまです。

大企業だけが参加しているわけではなく、システム開発や業務のDX化を支援するスタートアップ系の会社も多く加わっています。「餅は餅屋」という言葉もあるように、各社がそれぞれの強みを活かして可能な範囲でご協力いただいています。

先ほどお話しした4つのミッションをベースに部会やタスクフォースを設け、さらにテーマごとに分かれて活動を行っています。また、全体会合を年に数回程度、会員との交流会を月イチで開催し、活動状況の共有、防災DXに関するホットなテーマに関する情報提供や意見交換などを行っています。

能登半島地震で協議会が取り組んだこと

――設立から1年ほどたった2024年1日に能登半島地震が発生しました。協議会はどのような取り組みをされたのでしょうか。

船曳さん:

災害が発生した際、協議会としてどのようなアクションをとるか、事前に決めていたわけではありませんでした。ただ、大きな災害が起こったときは、少なくとも理事などはすぐに集まって協議しようというルールだけは決めていました。

能登半島地震が発生した1月1日はお正月で休暇中でしたが、そのルールに従って夜8時に理事などを緊急招集しました。その後も毎晩8時に会合を開いて現地状況を共有し、BDXとしてどう対応するかについての協議を行い、「とにかくやれることをベストエフォートでやろう」ということで一致団結しました。

まず行ったことは、会員にアンケートを実施し、提供可能なソリューションを取りまとめたことです。協議会にはさまざまなスキルや技術を持つ会員がたくさん集まっているので、その力を結集して被災地に届けたいと考えました。

お正月明けに現地に入って最初に行ったことが拠点の設置です。石川県庁の一角に場所を借りて、協議会のメンバーが常駐できる場所と体制をつくりました。そこで、被災自治体が抱える課題を整理し、アンケートなどで把握した会員の提供可能ソリューションに関する情報も活用しながらどのような支援ができるかを検討しました。

迅速にスターリンクが設置されたことで、断絶されてしまったインターネット通信が可能になった

――現地ではどのようなことが課題となり、それに対してどう対応したのでしょうか。

船曳さん:

現地では、地震により停電や通信遮断が起こっていました。そこで、会員の協力を得てスターリンク(人工衛星を用いたインターネット通信)の導入を迅速に行いました。

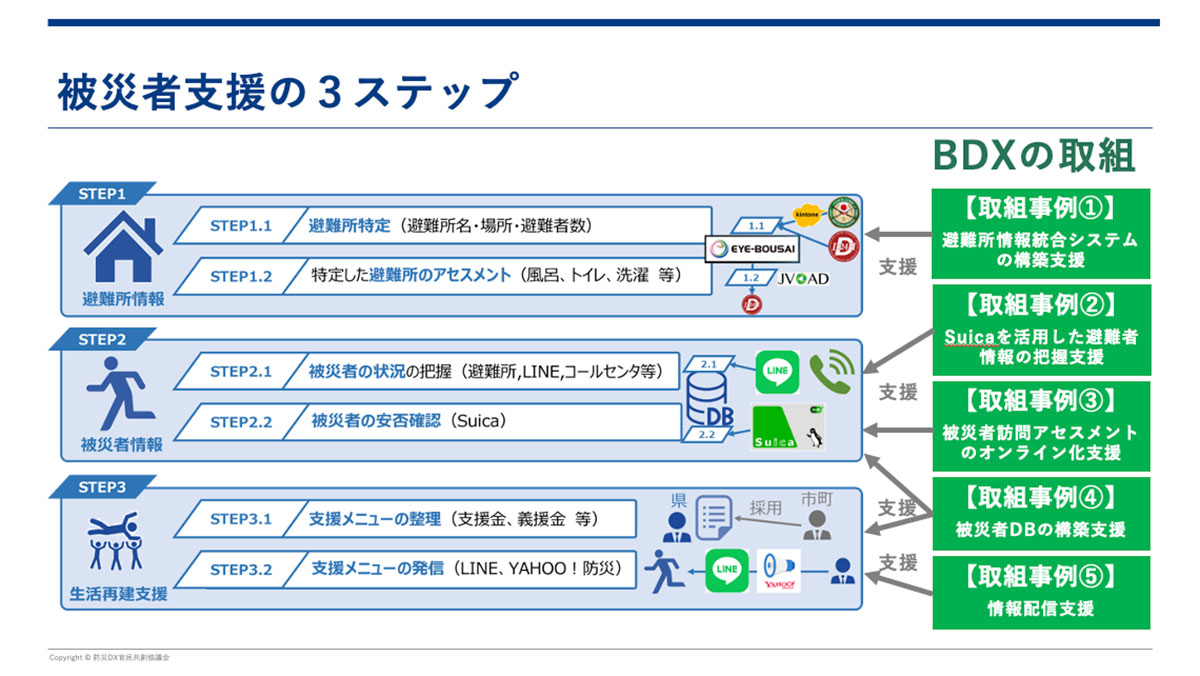

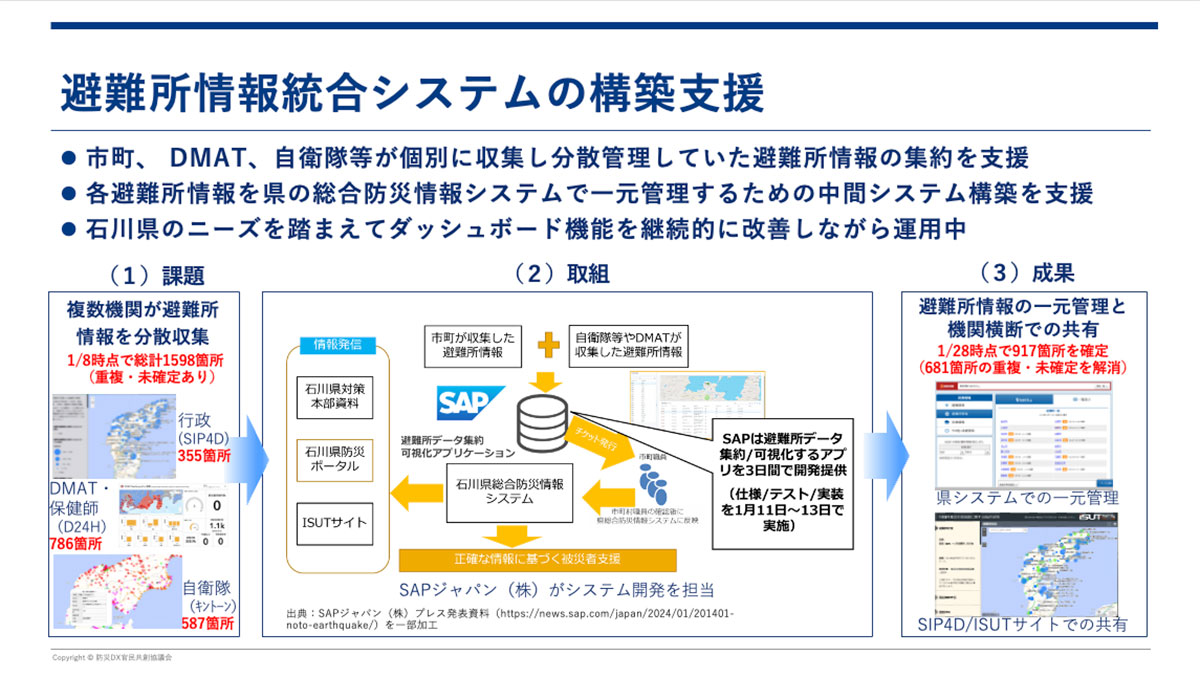

自主避難所や孤立集落などの特定も大きな課題でした。まず、被災者がどこにどれくらいの人数、避難しているのか、あるいは取り残されているのかを把握することが必要だからです。避難所情報が錯そうしていたため、避難所データを集約して統合的に把握することが必要でした。

避難所が特定できたら、次にそこにいる避難者の状況把握と安否確認を行う。そして、その方たちの状況に応じてどのような支援ができるのかを考え、実際に支援を行う。

1、避難所の把握、2、被災者の把握、3、被災者の支援、

3ステップで対応していきました。

米倉:

現場では、行政やDMAT(災害派遣医療チーム)、自衛隊など複数の組織が活動を始めていましたが、それぞれの組織が独自に情報収集していたため、情報にバラツキが生じていました。

例えば、避難所の数を確認すると、行政が350、自衛隊が600、DMATは800という回答に。合計すれば1500ほどになりますが、そんなに多くの避難所が存在するのか確証を持てませんでした。

そこで、会員の協力により避難所データを統合管理するシステムの基盤を構築しました。結果、700ほどの数の重複が判明し、適切かつ効果的な支援を行う基盤作りができました。課題の特定、意思決定からシステム構築に至るまで多くの方にご協力いただき、システム構築自体は1週間もかからなかったと思います。

――ステップ2のSuicaの活用について、詳しくお聞かせいただけますか。

船曳さん:

被災者の方一人ひとりの安否状況などを確認するために、会員の協力を得てSuicaを避難所で配布し、携帯してもらいました。

米倉:

Suicaを配布する際にカードリーダーも設置し、被災者のアクションログを可視化できるようにしました。例えば、食事を受け取るときにタッチしてもらうようにすることで、どなたがいつ活動したということがわかるようになり、そのログが途切れた時に、「その方の状況や支援は必要ではないか?」といったことを確認することができるようになります。

特に効果的だったのは、地元企業が無料開放していた「お風呂」の利用です。もともと名前と住所の記入が必要でしたが、Suicaに置き換えることで利用者が大幅に増えました。被災者の方からすればタッチするだけで支援を受けることができる。民間企業は利用者の数に応じて助成金を受け取れる。私たちとしても被災者のアクションログが取れることで支援の必要性につながる情報を得ることができ、まさに"三方良し"の取り組みになりました。

もちろん、すべての方がすぐにSuicaの利用を受け入れられたわけではなく、戸惑う方もいました。今回のプロジェクトを踏まえて、デジタル庁で予備的なホワイトカードの整備も進められています。マイナンバーカードの活用が理想ですが、災害時に持ち出せない場合もありますので、一定数こういった取り組みは必要になりますし、この取り組みに限らず今後も支援が必要な方の情報を得る方法を考えていく必要があります。

Suicaを活用したシステムによって、被災者の行動が可視化されることに役立った

LINEで被災者情報をリアルタイムで把握

――ここからは、自治体からの視点として、谷場さんと森本さんにもお話を伺います。まずはおふたりの役割や、能登半島地震での取り組みについてお聞かせください。

谷場さん:

私たちは石川県のデジタル推進監室に所属しています。この部署は、デジタル化の総合的な企画及び調整を行っており、市町や住民と共にデジタル化を進めていく組織です。能登半島地震はこれまでに経験したことのない被害に見舞われた災害だったこともあり、災害対応の取組にはデジタル技術の活用が不可欠でした。

そのため、防災DX官民共創協議会と連携しながら、避難所と被災者の情報収集、それを基にした被災者支援に取り組みました。特に課題になったのが、自主避難など避難所に来られない方をいかに把握して支援するかということです。

行政では、行政が設置する避難所に来られる方の名前や住所は把握できますが、別の場所に避難されている避難所外被災者の状況の把握には、労力がかかりますし、職員も被災者であるため、リソースが不足していました。

――その課題をどのような仕組みで解決されたのでしょうか。

谷場さん:

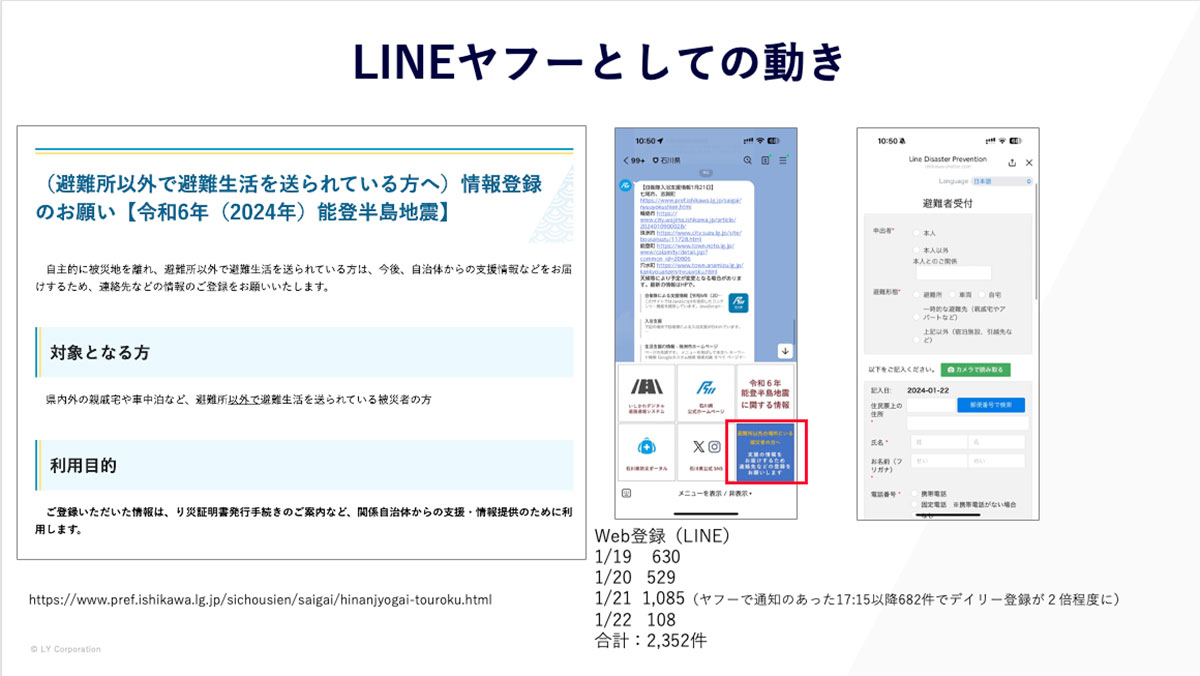

そこで活用したのがLINEです。福井県がすでに構築していたシステムを提供いただきました。被災者の方には、QRコードを読み込んで、名前や連絡先などの情報を登録いただくシステムを導入し、避難所外被災者の状況の把握に取り組みました。

LINEを活用することで、自治体職員による訪問などのアウトリーチによる状況把握だけでなく、被災者が自ら情報発信(登録)できる仕組みが実現できたのは効果的でした。状況が変わった際にも登録情報の更新を呼びかけることで、状況の変化もリアルタイムに把握できるシステムとした点もポイントです。

LINEが多くの方になじみのあるアプリだったこともあり、登録を呼びかけた6市町では人口の10%ほどに当たる1.3万人(2024年3月31日時点)の方から登録いただきました。訪問などのアウトリーチによる状況把握と組み合わせることで効果的な避難所外被災者の状況の把握に活用できたと考えています。

今後の課題は組織間のスムーズな情報連携

――地震発生時が元日だったこともあって、苦労された部分も多かったかと思います。特にどのような点が印象に残っていますか。

森本さん:

被災した能登半島では、どこかの道路が寸断すると、ライフラインや物資の供給ハードルがかなり高まります。そのため、県を含むさまざまな機関が、支援を必要とする被災者に一刻も早くアプローチする必要がありました。

ただ、どうしても組織間のスムーズな情報共有が難しい場面も実際にはありました。

このとき、協議会さんに外部の立場からきっぱりと縦割りを解消し、情報の流れを改善する提案をいただいたことは、かなり説得力があったと思います。

発災初期から情報共有がより円滑にできていれば、DMATや保健師の方もより活動しやすくなるはずです。組織間の情報連携は、今後の課題として解決に向けて取り組んでいこうと考えています。

谷場さん:

また、収集した情報をいかに支援へとつなげていくかが重要です。データ連携の部分でも協議会さんにはかなりアシストいただきました。SAPジャパンをはじめ、行政が得意でない部分を、プロボノ人材を含めてサポートしていただきながら、官民連携で取り組みを進められたのはとても良い経験になりました。

――先ほど船曳さんから、県庁内に協議会の拠点を設置したとお伺いしました。「民」が「官」の中に入るのは異例だったかと思いますが、実際はいかがでしたか。

谷場さん:

当然ながら、県庁は行政しか持ち得ない情報を独自に管理しているため、通常、行政庁舎の中に民間企業に場所を提供することは情報の管理やセキュリティ的にもハードルがあると思います。今回は、防災DX官民共創協議会の支援をいただけることになり、県がスぺ-スを提供できたことでさまざまな取り組みを協働して行うことができてとてもよかったと思っています。

船曳さん:

協議会にとっても、県庁の中に拠点を設置したことは非常に大きな意味をもっていたと思います。時々刻々と状況が変化し、迅速な対応が求められる中、机を並べてコミュニケーションを取って意思疎通ができたからこそ、日々のスピーディな判断につながりました。全国的にも珍しい事例をつくることができたのではないでしょうか。

石川県庁内に設置されて、コミュニケーションの活性化に役立った協議会の拠点

LINEヤフーだからこそできること

――能登の震災では、LINEのオープンチャットを利用した方も多かったと聞いています。

米倉:

約2000人が参加し、ルールを自発的に整備しながらコミュニケーションの場として活用いただきました。本来、被災者同士のプラットフォームは、行政が提供できれば理想的ですが、緊急時にはなかなか手がまわらないものです。立ち上げから運用まで参加者が自発的に取り組んだ好事例として、今後も広がっていくことを期待しています。

LINE以外にも、「Yahoo!防災速報」や「災害マップ」といった防災アプリも提供しており、非常に多くの方にご利用いただいています。これらを組み合わせて、一度自身の情報を入力すればさまざまな情報にアクセスできる「ギブ・アンド・テイク」ならぬ「ギブ・ギブ・ギブ・アンド・テイク」のような世界観を構築していきたいです。このような動きができるのもLINEヤフーだからこそ貢献できるところだと考えています。

官民連携の輪を広げ、次につなげたい

――皆さんの取り組みを参考にしたいと考える自治体も多いのではないでしょうか。防災DXに携わっている方、または携わろうとしている方にメッセージをお願いします。

森本さん:

組織内外の情報連携の体制を普段から整理しておくことが非常に大事なポイントだと感じました。使えるツールやリソースが揃っていても、日頃から情報の流れが整理されていなければ初動が遅れてしまう可能性があります。

谷場さん:

今回の震災では、行政の枠組みを超えて、協議会を含む民間と連携して進めた部分が多くありました。どこまで行政が担って、どこを民間にお願いするか。現場で必死に取り組めた経験があったからこそ、民間との協業に対するハードルが下がったように思います。9月に豪雨災害が起きた際も、迅速に支援を開始できました。

行政や民間の垣根を超えて取り組むことには大きなメリットがあります。興味がある自治体や企業には可能な限りノウハウを共有していきたいです。

船曳さん:

防災DXというと、AIやドローンといった先進技術が注目されがちですが、能登の震災を経験して感じたことは、その前に、基本を固めることの重要性です。

例えば、既に付与されていた避難所IDが発災前に浸透・定着していたら、避難所の特定や管理はより効率的にできたことでしょう。災害時に必ず使うこのような基盤的データを平時から全国に浸透・定着させておくことは技術的に難しいことではないはずです。平時に基本動作だけでも徹底できていれば、発災後の対応はずいぶん違ってくると思います。基本さえ整っていれば、あとは応用をきかせて柔軟に対処できます。民間の力を活かせた今回の取り組みが好事例となり、また、その結果として得た教訓が今後の仕組みづくりにつながれば嬉しいです。

また、災害時に活躍できるプレーヤーが数多くいるのに、それがうまく活かされていない課題があります。縦割りのお話が出ましたが、民間も実のところ縦割りだったりしますよね。本当はみんなで連携してやっていく必要があるのに、なかなかその壁を打ち破れない。個々のプレーヤーが連携して、個別最適ではなく全体最適となっていくために、協議会が「官」と「民」のハブとなって、防災DXの輪を広げていきたいと考えています。

関連リンク

取材日:2024年12月11、25日

文・編集:Dellows

※本記事の内容は取材日時点のものです。

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。