スキルや経験を活かして取り組む「プロボノ」は、能登半島地震の被災地をどのように支えたのか

1月1日に発生した能登半島地震から、5カ月がたとうとしています。現在も救助やインフラの確保、物資支援、避難所での生活支援などが必要とされ、行政や多くの民間組織が復旧のために尽力しています。支援活動を行う組織からの協力要請を受け、LINEヤフーの社員は「プロボノ(※1)」として被災地を支援しています。

※1 プロボノ:

「公共善のために」を意味するラテン語「Pro Bono Publico」が語源。「社会的・公共的な目的のために、職業上のスキルや経験を活かして取り組む社会貢献活動」のこと。

「被災地を少しでも支えたいと思ったとき、私たちのスキルや経験を活かすことで可能な支援がある」と、プロボノ活動を推進しているCSR本部の責任者、鈴木は言います。プロボノとは具体的にどのような活動なのか、LINEヤフーのプロボノ活動、今後の展望を聞きました。

- 鈴木 哲也(すずき てつや)

- Yahoo!ショッピング、Yahoo!オークションでコンサルティング営業などを担当後、東日本大震災の復興支援事業で復興支援室メンバーとして3年半、石巻に常駐。復興デパートメントの運営、ツール・ド・東北の立ち上げなどを実施した。その後、IT技術を活用した地方創生事業に関わったのち、Yahoo!ボランティアのサービスマネージャーに就任。現在はCSR本部長として社会貢献サービス全般に携わり、LINEヤフーのプロボノ活動を推進。

「プロボノ」は知識や経験、スキルを活かすボランティア

――まず、「プロボノ」とはどういう活動なのでしょうか?

プロボノとは、「自分が持つ知識、経験、スキルを活用するボランティア」です。

たとえば、被災地で活動しているNPOの広報担当者が「活動内容を広く世の中に伝えたいので記事を書きたい」と考えたとき、ライティングスキルを持つ人がプロボノとしてその役割を担います。また、職業で使用しているスキルを活用することも指します。たとえば、法務の専門家が契約書のチェックなどをNPO団体のメンバーに代わって担当することもプロボノの一部です。

プロボノに活用されるスキルについてLINEヤフーの業務内容を例に挙げると、エンジニアならその案件に必要なプログラムを組むなどが考えられます。デザイナーであれば、ロゴやチラシ、ホームページのデザインも可能です。

他には、プロジェクトのマネジメントやディレクション、議事録作成や関係者の日程調整など会社で日常的に対応していることも挙げられます。これらのスキルを被災地で役立てられるとは思っていない人も多いようですが、実際は現地ではこれらのスキルが求められる機会は多く、人材が不足しています。

プロボノは必要とされる具体的なニーズを解決できる

――通常のボランティアと比べて、プロボノはどのような点が効果的なのでしょうか。

通常のボランティアで依頼内容の基本となるのは、たとえば「30代の大人が5人いたらこの作業ができるだろう」という想定になります。たとえば、物資をある場所から別の場所に運ぶ、物資を分配する、といった作業です。

しかし、その人に運送業の経験があり、物資整理、運搬方法を構築するスキルを持っていたら、物を効率良く分類し、物資のニーズをまとめて、「どこから運びどこで受け取るべきか」というオペレーション、チーム体制づくりなどを行ってもらうことが可能です。

これがプロボノと通常のボランティアの大きな違いで、プロボノのメリットは、特定のスキルとボランティアの案件で求められる内容をマッチングすることで、より具体的なニーズにこたえられる点にあると思います。

社員のスキルを活かした取り組みが、プロボノ活動のきっかけに

――LINEヤフーのプロボノ活動は、いつからスタートしたのですか?

明確にプロボノを募集する形となったのは、LINEヤフーになってからです。ただ、旧ヤフー時代にも、実質的にプロボノと呼べる形で社員の協力を得ている案件がありました。

たとえば、イベント会社出身者や、営業、広告の専門家など多種多様なスキルを持つ人たちが、何か問題が発生した際には、ボランティアとしてサポートしてくれました。具体的には、社員大会や東日本大震災の復興支援と震災の記憶を未来に残すことを目的とした自転車イベント「ツール・ド・東北」の運営などです。イベント会社出身者や、営業、広告の専門家など多種多様なスキルを持つ人たちが、ボランティアとしてサポートしてくれました。

これらの取り組みが、現在のプロボノ活動につながっています。

――能登半島地震のプロボノには70名の応募があったそうですね。

はい。ですが、能登半島地震では刻々と状況が変わり、「このような案件です」と募集しても、その2日ぐらい後には別のニーズが発生しました。そのため、募集したときとは違う内容に変わってしまい、思ったようにマッチングできなかった部分もあります。70人もの社員が応募してくれたので、本来であればもう少し多くの社員をマッチングできるはずだったのですが...。

被災地支援の難しさもですが、特に能登の難しさも感じました。

――能登の難しさ、とはどういうことですか?

通常であれば、震災発生後に約3カ月が経過した段階で一定の復旧や緊急支援は終了し、次の復興に向けた取り組みやボランティアニーズが出始めます。ですが、能登地方では復旧が大幅に遅れており、緊急支援の段階から次の段階に進むことができていません。そのような背景もあり、過去の災害復興に比べるとプロボノとして活動する際のスキルマッチングが難しくなっています。

――原因として、何かわかっていることはありますか?

おそらく、2つあると思います。1つ目は、現地での受け入れ体制の問題です。プロボノや一般のボランティア活動において、現地での受け入れ組織や人材が不足していると、適切なコーディネートができません。たとえば、東日本大震災の際は受け入れる団体があり、100人や200人といった大勢のボランティアをコーディネートできました。しかし、今回の能登地震では、そのような団体が少ないのです。

2つ目は、ニーズを把握するための人材が不足しているため、現地のニーズをまだ十分に可視化できていないという点です。

さらに、現在もがれきが残ったまま、断水が続いているなど、まだ生活環境が整っておらず、宿泊施設が不足しているためボランティアの長期滞在が難しい状況もあります。

※インタビューを実施した4月の能登半島の状況

- 倒壊した家屋は基本的にそのまま、発災直後の道路状況は少しずつ改善

- 水道復旧率が上がっているが、宅内漏水は自力での修復が必要。排水ができないままの家庭もある

- 被害が大きいため、住民の方も2次避難で遠方に出ているためお手伝いできない家もある

- 現地ではブロック塀解体のニーズがまだまだあり、今後も活動が必要

- 安全管理が必要な現場が多く、ボランティアを受け入れたいが知識や経験がある人がいないと進められない

参考)「能登半島にボランティアが足りない」報道に現地で思うこと(災害NGO結)

――このような状況を考慮すると、被災地でのプロボノ活動は復興の段階が進んでからの方がよいのでしょうか?

いえ、常に人手は必要です。

ですが、そのニーズや必要とされる人材は復興フェーズによって変わってきます。初期の段階では特に公的な組織と連携し被災状況をどのように調査するかといったプロジェクトマネジメントスキルを持つ人が求められます。

その後、復興段階では地元の団体や企業との連携が中心となり、生活再建や事業再建、さらにはコミュニティ作りといったニーズにプロボノが活用されます。

LINEヤフーのプロボノ活動 能登半島地震の取り組み

――LINEヤフーでは、具体的にどのようなプロボノ活動を行っていますか?

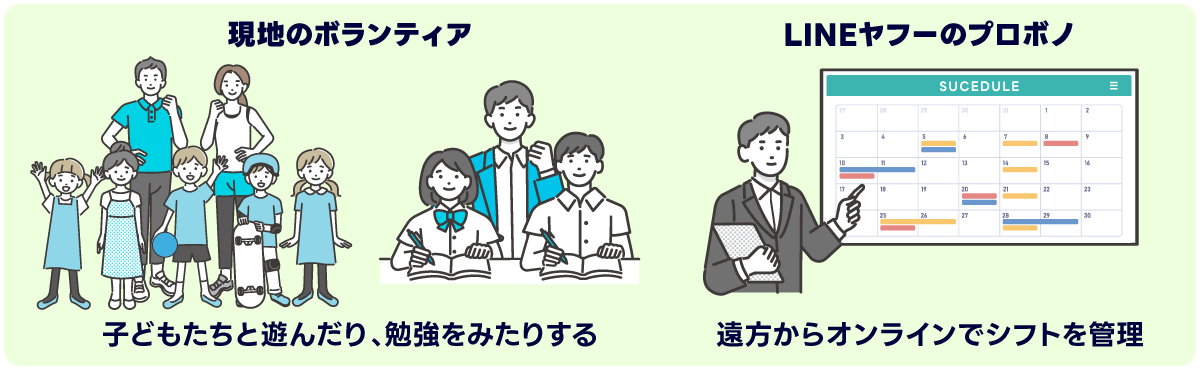

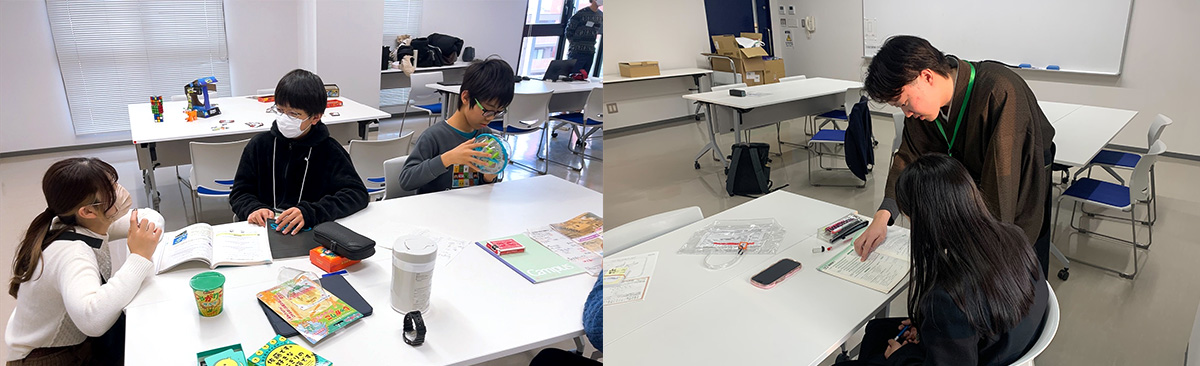

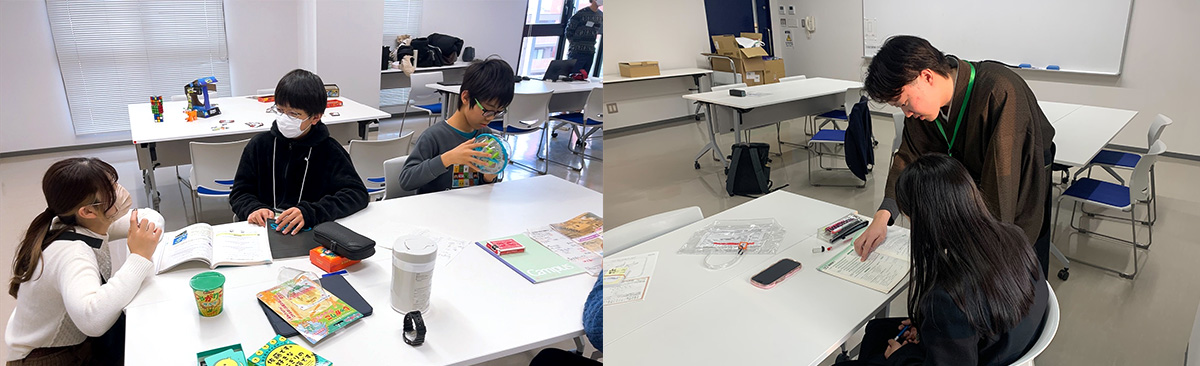

今、活動しているのは「第3職員室(※2)」の子ども支援チームです。被災地から金沢へ避難している子どもたちが集まって自由に遊べる場所を作る活動を行っています。さらに、中学生や高校生が勉強するための学習スペースも提供し、必要に応じて勉強を教える人材も配置しています。

この記事でコメントしている安倍(あんばい)は、石川県在住のため現地でも活動していますが、その他の社員は担当者へのインタビュー記事を作成するなど、広報的な発信の部分でオンラインで活動しています。また、保育士や地元の人々などのシフト管理やスケジュール調整などのバックオフィス的な作業も行っています。

現地にいらっしゃる前線の方たちは子どもたちに接してサポートしています。その活動をバックオフィスとして支えることは、私たちが遠方からでもできることのひとつだと思います。

※2 一般社団法人第3職員室:

「子どもも大人も楽しく学び合える社会」を目指し、2020年に設立。家と学校以外の社会に開かれた場として石川県を拠点に活動をしている。2022年には非営利徹底型の一般社団法人として法人化。

「ちょっとしたおせっかい」のような提案も大変ありがたい

一般社団法人第3職員室の理事を務めている仁志出(にしで)さんに、LINEヤフーのプロボノメンバーがどのような活動をしているのか、遠方からプロボノ活動をしたいと考えたときに心がけたいことなどをうかがいました。

仁志出 憲聖(にしで けんせい)さん 一般社団法人第3職員室 理事

メンバーの一人である安倍さんは、金沢に住んでいることから、発災後すぐに現地に来て現場の状況を理解した上で、多くの人々とコミュニケーションを取りながら自発的に活動してくださいました。

震災が起こった際、メディア対応や記事作成はある程度行っていましたが、FacebookやInstagramのようなSNSはまだなく、子どもたちや支援してくださる方、地域の方への情報発信を強化する必要がありました。LINEヤフーのみなさんには、SNSの企画立案から運用、記事作成などの広報活動を担当していただいています。

プロボノ活動は、ご自身の専門知識や技術を社会的貢献に生かすことが一般的ですが、それに加えて、一歩踏み込んで積極的に提案することが大切だと思います。私たちにとって、専門知識や技術だけでなく、「ちょっとしたおせっかい」のような提案も大変ありがたいのです。

たとえば、「ミーティングに参加して議事録を書きます」「文章の校正をします」など、「こんなことなら役立てます」と具体的に言っていただくことで、よりスムーズなコミュニケーションにつながり深く活動に関わることができると思います。

実際に現地に訪れて活動したいと言ってくださる人はたくさんいらっしゃるのですが、現地でのボランティア活動のコーディネーションやデータ管理などの事務局、広報活動を担当する人などが常に不足している状況です。

たとえば「月に1本、現地での活動についての記事を書く」などの定期的なタスクや、「会計の仕組み作りに参加する」「毎週定期的に議事録を書く」などの作業を通じて被災地を支援いただくこともできます。

現地の方は子どもと遊んだり、勉強をみるなどのサポートを行う

オンラインで無理なく活動できる体制を作っていきたい

石川県金沢市在住で、LINEヤフーのプロボノメンバーのリード役として現地でも参加している安倍(あんばい)に、活動に活かせたスキル、今後取り組みたいことなどを聞きました。

安倍 仁士(あんばい ひとし) LINEヤフーテックアカデミーのカリキュラム構築などを担当。石川県金沢市在住で、プロボノメンバーのリード役として現地でも活動している。

私たちの広報活動は主に3つの目的があります。

1)被災者のみなさんに私たち第3職員室の活動を知ってもらうこと

2)私たちの活動を支援したいと思ってくださる方々や寄付者の方々に対して、活動内容を透明に公開すること

3)スタッフ同士の情報共有

被災者向けに発信する内容は主に写真と文章の2つからなりますが、それぞれに配慮が必要だと感じています。まず、写真については必ず許諾を取っているものの、つらい記憶とリンクしてしまう可能性もあるため、配慮しながら掲載しています。言葉遣いについては、たとえば「生活が戻った」「復旧した」などの表現は、被災者の現状を適切に反映しない可能性があるため、安易に使用しないようにしています。実際には生活が戻っていない方や、望んでいる復旧が果たされていない方も多いからです。

誤解を招かないような文章作りを心がけ、チーム内でしっかりレビューした上で発信しています。

前職で得たプロジェクト推進のスキル、ウェブデザイン経験や情報を整理し発信するスキルを、現地の方のインタビュー記事作成、SNS発信などの情報発信に役立てられていると感じています。

活動内容を知ってもらうための印刷物の作成もプロボノ活動のひとつ

メンバー全員が本業を持ちながら活動しているため、ほとんどのコミュニケーションをオンライン上で、チャットやメールなどを利用して行っています。LINEヤフーの社員は、このようなコミュニケーションに慣れているので、スムーズに進めることができました。

ただ、現地で活動できるメンバーが不足している点は課題だと感じています。中高生を対象とした情報発信では特に、SNSでの拡散より、現地でチラシを配ったりイベントに顔を出したりすることが効果的だからです。

また、私たちが主に活動している金沢市で、情報を届けるべき人がどれだけいるのかを把握するのが難しく、どのように活動を進めていくべきかについては常に迷いながら進めています。今後は被災者支援以外の団体とのコラボレーションも視野に入れながら、主に子どもたちを支援するチームを作っていきたいと考えています。

被災地における広報活動は発信する情報量や発信までのチェックフローが多く、かなりの時間を要しますが、LINEヤフーからプロボノ活動に参加する社員を増やすことで、無理なくオンラインでの広報活動を継続していける体制を作っていきたいと考えています。

プロボノ活動を通じて社会を理解し、よりよいサービスへ

――今後、プロボノの取り組みをどのように発展させていきたいと考えていますか?

将来的には、LINEヤフーだけでなくグループ会社と協力してこの取り組みを拡大していく予定です。さらに、災害支援の観点から、私たちのグループだけでなく、他のコンソーシアムへの参加も呼びかけ、企業としての活動範囲を広げていくことを目指しています。

LINEヤフーの社員はフルリモートワークの働き方が当たり前になりつつありますが、地域によってはまだIT化が進んでいない所も少なくありません。プロボノ活動を通じてそのような現状を知る経験は、サービスの改善にもつながっていくと考えています。

たとえば、能登半島にお住まいの高齢者の中には、LINEやヤフーのサービスを利用していない方もいらっしゃいました。そういった状況を踏まえて、どのようにして私たちのサービスを広く使っていただけるか検討していきたいと思います。

近年、若い世代には社会に役立つことが当然、という視点がより根付いていると感じます。学生のボランティア団体は非常に多く、そのような人々が社会に出て就職したときには、社会起業家やNPOへの参加がある一方で、LINEヤフーのような企業で活動し、業務に関与しながらプロボノとして活動するという選択肢もあります。

LINEヤフーにはCSRの部署だけでなく、社会に役立つ多くのプロジェクトがあるため、そういった活動にも関わったり、プロボノとして活動したりできます。そのように、何か活動したいと考えた社員の思いを反映できるような選択肢をこれからも増やしていきたいと思っています。

関連リンク

ユースワークとは:

年長の子どもや思春期の若者を対象としたコミュニティでの支援活動。

若者の居場所づくりや地域参加などの幅広い活動を通し、青年の成長を支える。

取材日:2024年4月19日、26日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。