ユーザーの「どうしたらいい?」に応えるために 「南海トラフ地震臨時情報」対応の裏側と未来への取り組み

2024年8月に初めて発表された「南海トラフ地震臨時情報」。この聞き慣れない情報に、当初は戸惑ったという方も多いのではないでしょうか。

LINEヤフーでは、この情報が発表された約1時間後、Yahoo! JAPANのトップページに「南海トラフ地震臨時情報」のまとめページを開設。「臨時情報とは何か」「どのように備えるべきか」といった情報を、グラフィックなども使用し、わかりやすく届けました。

突然の発表にもかかわらず、迅速にページを立ち上げることができたのはなぜでしょうか? Yahoo! JAPANトップページでの「南海トラフ地震臨時情報」の掲載対応を進めた編集者3名に聞きました。

- 長妻 淳一(ながつま じゅんいち)

- 2016年にヤフーに入社。Yahoo!検索編集、Yahoo!ニュース トピックスの編集を担当後、現在はYahoo! JAPANトップページ編成に携わっている。

- 西丸 尭宏(にしまる たかひろ)

- 2016年にヤフーに入社。オリジナルコンテンツの制作を担当したのち、現在はYahoo!ニュース トピックスの編集を取りまとめる。

- 三宅 真太郎(みやけ しんたろう)

- 2019年にヤフーに入社。災害関連の取り組みや編集に注力し、2020年に気象予報士の資格を取得。2023年から防災情報をテーマに大学院で研究中。

南海トラフ地震臨時情報とは

――「南海トラフ地震臨時情報」とは具体的にどのような情報で、どのように発表されるのでしょうか?

三宅:

「南海トラフ地震」とは、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界が震源の大規模地震です。過去には100~150年の周期で発生し、今後30年以内にマグニチュード8~9クラスの地震が発生する確率は70~80%とされています(令和4年1月1日現在※)。

「南海トラフ地震臨時情報」は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合や、地震発生の可能性が相対的に高まったと評価された際に、気象庁が発表する情報です。

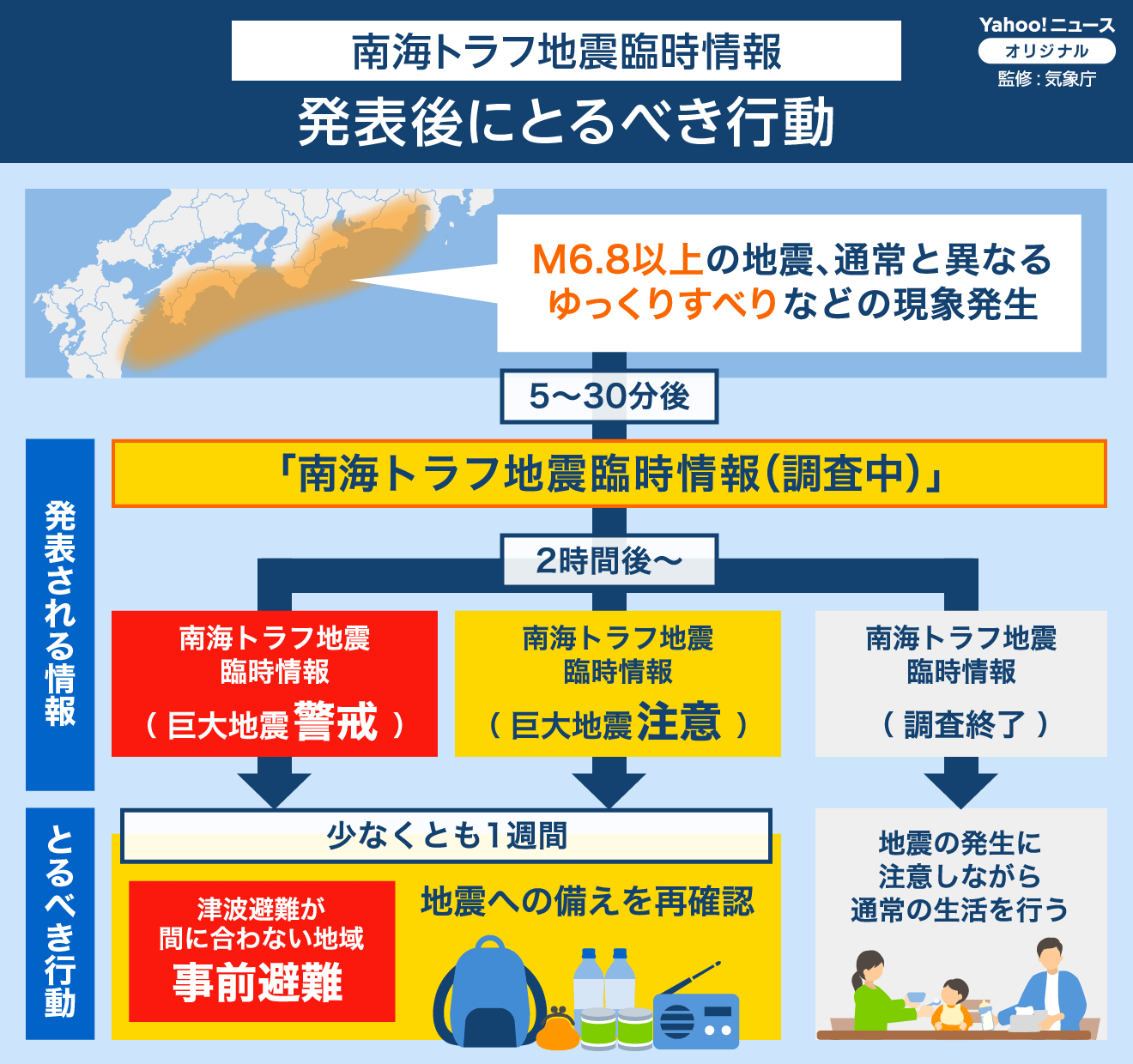

具体的には、気象庁がマグニチュード6.8以上の地震などの異常な現象を観測した後に「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が発表されます。

その後、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の臨時会合での調査結果に基づき「巨大地震警戒」「巨大地震注意」「調査終了」のいずれかが発表されます。

「南海トラフ地震臨時情報」発表への準備は1年前から

―― 具体的にどのような準備を行っていたのでしょうか?

西丸:

Yahoo! JAPANトップページやYahoo!ニュースなどのサービスを担当している私たちには、災害や緊急事態に備え、ユーザーのみなさまに迅速かつ確実に情報を届ける使命があります。実際に災害が発生した際に適切な対応ができず、サービスの提供が滞ることがないよう、日々あらゆる可能性を想定しています。

ですが「南海トラフ地震」のように、甚大な被害が予想されるものの、発生時期が不明確な災害への対応は難しい課題となっています。30年以内に70~80%の確率で発生するとされているこの地震に対しては、重要性は非常に高いものの、ただちに身を守る準備をするなどの緊急性が低く、備えが速やかに進みにくい面がありました。

そこで、私たちは横断的な対応を定期的に検討することで、少しずつ準備を進めてきました。

三宅:

私たちは、2019年に運用が開始された「南海トラフ地震臨時情報」について、近い将来発表されるかもしれないと、想定していました。

ですが、これは「災害」そのものではなく大規模災害に備えを促すための「情報」です。つまり、実際に「南海トラフ地震」が発生していない段階で「これから起こるかもしれないので備えてください」と伝える必要があります。この点が非常に難しいと感じていました。

なぜなら、地震が発生すれば人々は避難や備えといった行動を取りますが、何も起きていない状況で情報を発信するのは、伝え方としても特殊なためです。

そのため、情報発信を行うプラットフォームとして、この情報をどのように正確に伝えるかを事前にしっかりと検討する必要がありました。

実際に発表されたときに適切に伝えられるよう、準備に時間をかけることが重要であると共通認識を持ち、約1年前から準備を進めた結果、2024年8月の「南海トラフ地震臨時情報」発表時に対応が可能となりました。

組織横断の準備から南海トラフ地震臨時情報の掲載まで

――事前準備を経ても、急な発表から実際の情報掲載に至るまで、混乱はなかったのでしょうか?

長妻:

Yahoo! JAPANトップページでは、「南海トラフ地震臨時情報」が発表された際に、ユーザーのニーズが高まる情報をまとめたページを用意しました。具体的には、「臨時情報とは何か」「どのように行動すべきか」といった解説や、防災に関する具体的なアクションを紹介しています。

実際のページ掲載では、Yahoo! JAPANトップページのファーストビュー上部にリンクを表示し、ユーザーが簡単にその情報へアクセスしやすいよう工夫しました。

ページを準備する過程では、どのように情報を提供するか、トップページとの両担当で事前にしっかりと計画を練り、すり合わせておいたことでスムーズな情報掲載が可能となりました。

西丸:

トピックスでは、宮崎県沖の日向灘を震源とする最大震度6弱の地震とそれに伴う津波注意報に対応している最中に、「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が発表されました。

しかし、これまでの横断的な会議で初動対応フローを検討し、三宅のリードで行った社内研修で「南海トラフ地震臨時情報」に関する基礎知識を浸透させたことが功を奏し、落ち着いてトピックス掲載やPUSH通知の配信などを行い、情報を届けることができました。

「調査中」の段階では、すぐに避難を要するものではなく、「南海トラフ地震の可能性を調査する」という情報です。この点を踏まえ、単なる情報発表だけでなく、取るべき行動をまとめたグラフィックを添えてユーザーの行動をサポートできるよう努めました。

このグラフィックは、事前に社内の制作チームが発表を想定して準備していたものです。

今回は「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が発表されてから約1.5時間後に、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されました。これも即座に避難が必要なものではなく、「日頃の地震への備えの再確認」を促す情報です。初めての発表で情報が錯綜する中、グラフィックや長妻らが用意したまとめページなども活用し、ユーザーに冷静に情報を届けることに注力しました。

三宅:

今回活用したグラフィックは、気象庁監修のもとで制作したYahoo!ニュースのオリジナルコンテンツです。2022年6月から、防災知識をわかりやすく伝え、一人でも多くのユーザーが命を守る知識を身につけられるよう、気象庁と連携しています。

「南海トラフ地震臨時情報」は内容が複雑でわかりにくいため、事前に社内研修などを行い、全員が同じ理解を持つように努めました。このような準備が、当日のスムーズで混乱のない対応につながったと考えています。

わかりにくい情報をわかりやすく、正確に伝えるための工夫

――特殊な情報をわかりやすく伝えるために、どのようなことをしましたか?

三宅:

日本は地震が多い国ですが、地震の予知はできません。それでも、「南海トラフ地震臨時情報」は、統計や確率に基づいた情報を提供し、事前に備えてもらうことを目的としています。この情報は「調査中」「巨大地震警戒」「巨大地震注意」「調査終了」の4種類があり、発表は1~2週間にわたって継続されます。

しかし、2019年以降まだ一度も発表されたことがなかったため、認知度が低く、情報がわかりにくいという課題がありました。

情報をていねいに伝えないと、混乱を招いたり、内容が理解されにくくなったりする恐れがあります。事前に準備ができていたことは良かったものの、今回の対応でも非常に難しさを感じました。

長妻:

今回は初めての発表だったため、まとめページの作成は手探りで始まりました。ですが、Yahoo!ニュース エキスパートの災害関連の専門家にご協力いただくことができました。

事前に専門家にどのような情報を届けるべきかヒアリングを行い、いただいた意見を参考にページを構築しました。信頼のおける専門家の助けを得て、正確な情報を提供することができたと考えています。

また、4種類の情報については、ユーザーがページを訪れた際にすぐに理解しやすいよう工夫しました。具体的には、ファーストビューに視覚的にわかりやすくバナーを配置し、どの情報が示されているか一目でわかるようにしました。この工夫により、ユーザーの理解を少しでも助けることができたと思います。

ユーザーの行動につなげるために

――情報取得から具体的な行動に移してもらうための取り組みはありますか?

三宅:

「南海トラフ地震臨時情報」の発表が終わったからといって、地震の可能性がなくなるわけではありません。そのため、警戒が不要な日が来ることはないのです。

また、多くの人は他人事と捉え、自分には起こらないと思いがちです。この情報を「自分事」として捉えてもらうのは難しく、今もその方法を模索しています。

さらに、情報を理解してもらわなければ、行動にはつながりません。そのため、まずは情報の意味を分かりやすく正確に伝えることが、私たちの最低限の役割だと考えています。

その上で、どのように行動に移してもらえるかについては、サービスを通じて検討を続け、学術的な知見も参考にして考えていきますが、これは今後も大きな課題です。

長妻:

今回の「南海トラフ地震臨時情報」に限らず、大きな災害が発生した際には、トップページに情報をまとめたページを作成し、情報を提供する取り組みを行っています。

第一報をニュースとして伝えることは重要ですが、情報まとめページがあることで、より詳細な情報や第一報を補完する内容を提供できます。これには、注意すべき点や、第一報だけでは伝えきれない情報が含まれています。さらに、断水や停電の状況、天気予報など、地図上で確認できる情報を一つにまとめています。

これらの情報を、よりユーザーにとって身近なローカル情報にまで落とし込むことで、具体的なアクションにつなげられるようにしたいと考えています。

西丸:

トピックスでは、災害発生時はとくに多くのユーザーに利用をいただいています。「何が起きた」「自分はどうしたらいいのか」「現地の状況はどうなっているのか」そういった疑問を持ちながら、トピックスを活用してくださっていると考えています。

最近では、現地からの投稿を地図上にまとめ、被災状況を可視化したYahoo!天気・災害の「災害マップ」や、現地のSNSユーザーの投稿をYahoo!リアルタイム検索を活用して届けるといった、ユーザーの力を活用した取り組みも進めています。

これからも「知りたい」「どうしたらいい?」というニーズに応えられるために、より速く、わかりやすく情報を届ける工夫を検討していきたいと考えています。

幸いにも、今回は南海トラフでの巨大地震は発生しませんでしたが、もし将来発生すれば、被害は非常に大きなものになる可能性があります。

緊急時の情報提供の体制を整えるだけでなく、平時でも「南海トラフ地震」の特性などを折に触れて伝えていき、被害を減らすことも私たちの役割だと考えています。

また、災害時には多くのユーザーがサイトにアクセスし、膨大なトラフィックが発生します。こうした情報提供が可能な背景には、エンジニアが日頃から高負荷にも対応できる強固な環境を構築してくれているからです。この基盤があるおかげで、私たちは安心して情報発信に取り組むことができています。

今後の展望

――最後に、今後目指していきたい点があれば教えてください。

三宅:

引き続き「自分事」として災害情報を受け取ってもらうことが課題ですが、我々としては今後さらにテクノロジーを活用し、事前に適切なコンテンツやページを用意することを考えています。特に、情報の拡散スピードに対応するためには、テクノロジーと人の力を組み合わせていくことが重要です。

こうした取り組みを通して、LINEヤフーの災害時における情報提供の精度と効果をさらに高めて、ユーザーが適切な行動を取れるようサポートしていきたいと思います。

取材日:2024年12月2日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、WOWや!を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。