今回のプロボノ活動に興味を持った大きな理由は、過去に福島に住んでいた経験があることです。また、それとは別に以前から地域活動やプロボノに興味はあったのですが、これまでの募集内容は技術的な内容が多かったため、企画職である自分のスキルと合わず応募を見送っていました。

今回は、イベント企画・運営や方針の「壁打ち役」という募集内容だったので、これなら企画職の自分でも何かしら貢献できるのではないかと考えました。

LINEヤフーは、スキルを活かして地域をサポートするプロボノ(※1)活動を通じて、被災地支援に取り組んでいます。

今回は、プロボノ活動に参加したLINEヤフーの田宮と、東日本大震災の被害を受けた福島・南相馬市で多様な働き方を推進している一般社団法人パイオニズム代表理事/OWB株式会社(旧株式会社小高ワーカーズベース。以下OWB)(※2)代表取締役、和田さんの対談を通じて、具体的なプロボノ活動の内容をご紹介します。

どのようにプロボノ活動を進めたのか、プロボノ活動を進める上で大切にしたい考え方なども聞きました。

※1 プロボノ:

「公共善のために」を意味するラテン語「Pro Bono Publico」が語源。「社会的・公共的な目的のために、職業上のスキルや経験を活かして取り組む社会貢献活動」のこと。

※2 一般社団法人パイオニズム代表理事/OWB株式会社:

東日本大震災発災後から「3.11 これからも、できること。」での支援や東日本大震災の復興に向けた人材育成と事業創出を目指す 「Next Action→ Social Academia Project」での協働などで関係を築いてきた。10周年の節目を迎えるにあたりプロボノで協力。

今回のプロボノ活動に興味を持った大きな理由は、過去に福島に住んでいた経験があることです。また、それとは別に以前から地域活動やプロボノに興味はあったのですが、これまでの募集内容は技術的な内容が多かったため、企画職である自分のスキルと合わず応募を見送っていました。

今回は、イベント企画・運営や方針の「壁打ち役」という募集内容だったので、これなら企画職の自分でも何かしら貢献できるのではないかと考えました。

OWBは、2014年に福島県南相馬市小高区で設立された会社です。小高は福島第一原発事故により、住民が居住できなくなってしまった地域でした。私たちは避難指示が解除される前から活動を開始し、まず生活のインフラとして食堂やスーパーの設立に取り組みました。その後は、女性の雇用機会を創出するためにガラス工房を立ち上げるなど、地域内での創業支援にも力を入れました。

現在は、宿泊機能を備えたコワーキングスペース「小高パイオニアヴィレッジ」をパイオニズムとOWBが共同運営し、多様で自律的な事業を生み出すことで、持続可能な地域社会の構築を目指しています。

今回、OWBが創業10周年を迎えるにあたり、次の10年に向けた方針を固めました。この方針をこれまで関わってくださった方々への感謝とともに、10周年記念イベントで発表したいと考えました。

LINEヤフーのプロボノのみなさんには、イベントの企画・運営、今後の方針についての意見交換や、アイデアの壁打ち、現場でのお手伝いなどをお願いしました。

プロボノの活動は、片手間でできるものではないとも感じていたので、当初は少し迷っていましたが、今回のプロボノの説明会で、和田さんの熱い思いを聞いて心を打たれました。

「時間がない」という理由で参加をあきらめたくない、何とか時間を作って和田さんたちと一緒に地域の課題に取り組んでみたいと思い、参加させていただきました。

今回、特に期待していたのは、地域内での事業展開に留まらず、私たちの成果をいかに世の中へ伝え、広めていくかという広報的な視点です。

そのため、LINEヤフーの視点から私たちの活動の価値を見いだし、フィードバックをいただくことで新たな可能性を模索したいと考えました。

まず、和田さんをはじめとするみなさんが小高の社会課題の変化にも対応しながら活動を続け、10周年の節目を迎えられたのは本当に素晴らしいことだと思います。

私は直近で参加しただけですが、「設立当時は本当にオフィスに3人いたらビックリするほどだった」といった話を聞き、今ではOWBのオフィスに多くの若い人や女性が参加するプロジェクトになったことを実感しました。

このような変化も踏まえて、OWBが今後も取り組むべき課題や目標を示すイベントにしたいと思いました。OWBのみなさんのビジョンをうかがいながら、都市部に住む私などがそれをどう受け止め、企業に勤めている者としてどのように貢献できるかを考えました。そうした壁打ちを通じて、イベントのコンセプトを一緒に考え、最終的にイベント自体を形にしていきました。

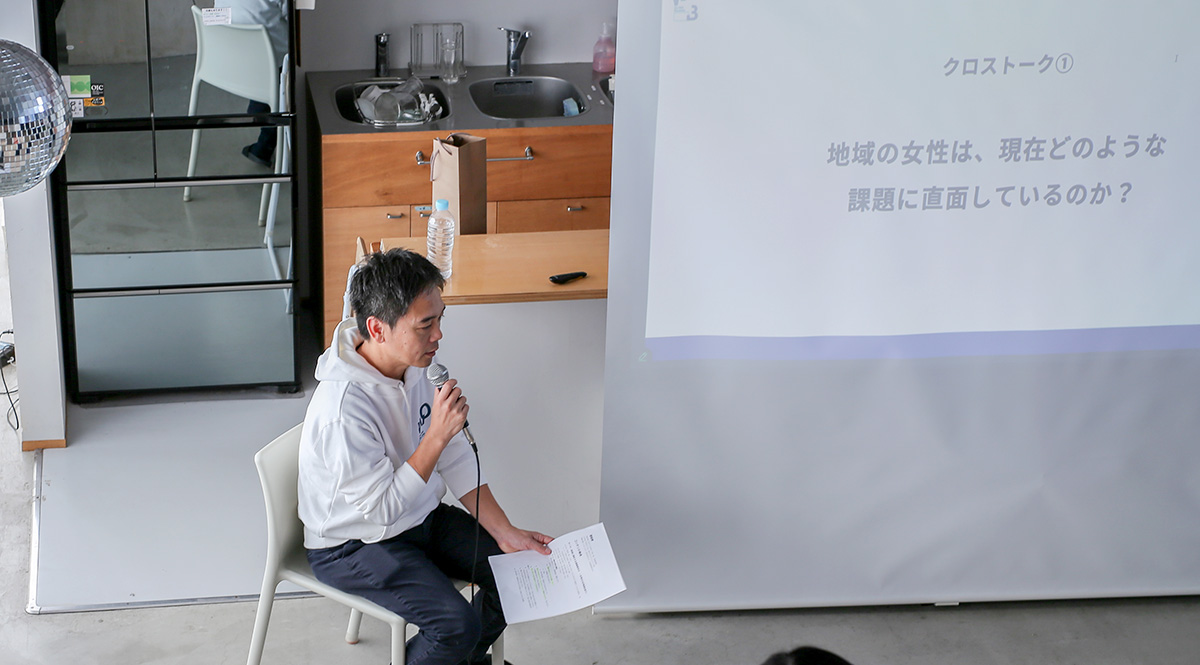

イベント当日の様子

今回の10周年で挙げた課題は2つあります。

1つ目は、地方、特に若い女性の生きづらさです。この問題が若年女性の県外流出につながり、消滅可能性自治体という問題を引き起こしています。特に福島は、女性の流出が全国で最も多いという状況です。

国や県、市が移住政策や関係人口、交流人口の増加を図っていますが、女性の生きづらさを解消しない限り、穴の開いたバケツに水を注ぐようなもので、根本的な課題を解決しなければならないと考えています。

2つ目の課題は、全国で毎年発生する大きな災害への対応です。特に今年は能登での災害がありましたが、適切な復興の形が見えないという声を多く聞きました。私たちは自律分散型、多様な事業をつくることで自律した地域を目指しています。これが1つのモデルとなり、他の地域にも展開できるのではないかと考えています。

私たちが目指していることをしっかり形にし、それをモデルとして全国の地域に展開していきたいと考えています。

今回のイベントでは、まずこれまでの10年を振り返り、私たちがどのような取り組みをしてきたかをお話ししました。そして、なぜ次に女性の生きづらさの解消に取り組むのかという理由を説明しました。

私たちの復興プロセスやこれまでの取り組みの中で、女性がいかに重要な役割を果たしてきたかを実感しているので、それを伝えつつ、この課題解決に取り組む必要があるというストーリーを組み立ててプレゼンしました。

第2部では山梨で地方の女性たちの声を集め「地方女子プロジェクト」を進めている山本(蓮)さん、能登の珠洲市で多様なキャリアを築く取り組みを行い、被災後にコワーキングスペースを再建している伊藤紗恵さんをゲストとしてお呼びしました。

私がまず意識したのは、外から見たときにどう見えるのか、企業の視点でストーリーやイベントがどう見えるのかという点でした。

最初は正直「小高と女性」というテーマがすぐに結びつきませんでした。小高といえば復興や福島というイメージが強く、なぜこのイベントで女性に注力するのかがすぐには理解できなかったので、みなさんとディスカッションしながら考えていきました。

和田さんたちの話を聞く中で、彼らが取り組んできた10年の歴史を知り、震災直後に誰も町にいなくなったときから、女性の皆さんも協力し、さらに新しいビジネスを立ち上げているという話を聞きました。

これまで無意識に「男性が中心になって復興を進めた」というイメージを持っていたのかもしれません。ですが、小高の復興に女性が大きく貢献しているという話を聞いて、他の地域でも災害からの復興や街の活性化に貢献できる事例が参考になるのではないかと感じました。

イベント会場の飾りつけも担当

また、和田さんたちから「小高だけで解決できる問題ではないので、全国で取り組む必要がある。企業とも協力しなければならない」と言われたとき、なぜ企業が必要なのだろう? とも思いました。地域同士で解決できるのではないかと思ったからです。

ですが、社会変革を起こすには多様な側面から取り組む必要があると気づきました。企業は経済的な流れや社会的な考え方の重要なパーツで、私たちがそういうものだと諦めてしてまっているような事柄(アンコンシャスバイアス)を超える一つの切り口になることも理解しました。

地域には大企業が少ないことが多く、工場や大型商業施設に頼りがちですが、それだけでは解決しない問題があります。和田さんたちのような活動を、企業や公共機関とバランス良く連携することが重要だと感じました。

今、田宮さんがおっしゃったように、私たちが当然のように思っていたことが一般的にはそうではないという気づきがたくさんありました。課題設定をする際に、直接的に「ここが疑問です」といったフィードバックをいただけたことが非常にありがたかったです。

今回の募集人員は2~3人だったのですが、最終的に約7人が参加しました。予定より人数が多くなったことで、どう進めるべきか、漠然とした不安もありました。ですが、森(東日本大震災発生後より、福島などで復興支援に取り組んでいる)など、以前から和田さんたちと活動していた社員や和田さんたちがハンドリングしてくれたこともあり、それぞれがしっかり役割を持って進めることができました。

具体的には、各チームがどんなことをしているのか、毎週のミーティングでしっかり共有していきました。毎週1時間という限られた時間でしたが、情報の共有や各担当のディスカッションを行い、壁打ち役として求められている内容や宿題に対しても、翌週にフィードバックを持ち帰るというサイクルを続けたことで、プロジェクトがうまく回り始めたと感じています。

私は今回イベント企画を担当しましたが、和田さんが先ほどおっしゃっていたコンセプトに基づいて、本当にこのコンセプトに合った内容なのかを、イベントや広報担当を含めた全員でディスカッションできたのは、とても良かったと思っています。

基本的にはオンラインで進行していましたが、東京での小高の起業家のイベントに参加したり、一度「小高を実際に見てみたい」と思い、小高全体や周辺を見に行ったりしました。その後はオンラインで進め、当日は現場で調整しながら進行していきました。

最初は、みなさんの専門性や得意分野を考慮して、こちらから何か具体的にオーダーした方がいいのかと考えていました。

ただ、お願いしたい内容が必ずしもぴったりと当てはまるわけではなかったので、途中からはあまり深く考えずに、お願いしたいことや相談したいことを率直に投げかけるようにしました。結果的にはそれが良かったと思っています。

また、田宮さんたちが東京でのイベントに足を運んでくださったり、小高にも来ていただいたりしたことは大きかったですね。現場の雰囲気や私たちの空気感を感じていただけることで、コミットメントの度合いや、私たちが使っている言葉の理解度が変わってくると思いました。

今回の経験を通じて、私たちのサービスが日本中で利用されている中で、利用者の方々がどんな課題や悩みを抱えて生活しているのかを改めて違う視点で強く感じることができました。都市部で働いていると、自分のコミュニティーやその周辺のことだけに目が向きがちで、自分の街や地元に対する意識が希薄になりやすいのかもしれません。

また、和田さんたちとの活動を通じて、社会課題を広い視点で捉えて、自社のサービスや新しい社会の変化に適応していく必要があると感じました。

このような経験をさせてくれた小高を、今後もいちファンとして応援していきたいと思います!

今、改めて意識を向けている社会課題の一つは災害です。特にこれから30年以内に70%の確率で発生すると言われる首都直下地震については、都市に住む人の多くは田舎を持たないため、災害に遭ったときに頼る地方がないという状況が増えているのではないかと思っています。

そうした中で、プロボノという形で地方の企業や地域の人たちと関係性を築いておくことは、災害へのリスクヘッジとして非常に重要だと考えています。災害時に逃げ場所として頼れる地方があることは、人生のセーフティーネットになるのではないでしょうか。

プロボノを活用して地方との関係性を築くことは、日本全体に自分の居場所や役立てるコミュニティーを持つための手段として非常に大切だと考えています。

たとえば、最近は米不足の問題がありましたが、地方ではそういった課題は少ないです。地方の農家と定期購買のサービスを結んでおけば、そうした心配も減りますよね。

そんな風に、プロボノを通じて自分の居場所や活躍できる場を広げることができるのではないかと思います。ぜひそのような視点からもプロボノ活動を考えてみていただけたらと思います。

はい、なんとかできると思います!

そうですね。ぜひ和田さんにお願いしたいと思います(笑)

取材日:2024年11月28日

※本記事の内容は取材日時点のものです