正直に言うと、偶然なんです(笑)。きっかけは、田島さんが同じ勉強会に参加していた弊社の社員に「ヤフーと何か一緒にできることはないでしょうか」と声をかけてくださったことですよね。

「森を育てて未来を守る」田島山業とLINEヤフーの共同プロジェクト

今年の夏は世界各地で記録的な猛暑が続き、日本では気象庁が「特に7月以降について異常気象だと言える」と発表しました。これらの現象は気候変動が原因ともいわれ、企業や個人には温室効果ガスの排出量削減がますます求められています。

そんな中、LINEヤフーと九州の林業会社「田島山業」は、未来の地球環境を守るための取り組みを始めました。

2023年からの10年間、両社はカーボンクレジット(※1)の売買契約を結び、毎年1,500トンのCO2吸収量を取引することで、持続可能なCO2削減を目指します。さらに、LINEヤフーの社員自ら田島山業の「みんなの森」で植樹活動を行うなど、実践を通じて環境保全に取り組んでいます。

IT企業と林業のコラボレーションにより、どのようにして地球環境を守っていくのでしょうか? 本記事では、田島山業の田島大輔さんとLINEヤフーの小南が対談。環境課題への思いや未来へのビジョンを語り合いました。

※1 カーボンクレジット:

温室効果ガスの排出量を削減するための仕組み。企業や団体が温室効果ガスを削減したり、吸収したりする活動を行うことで、クレジット(排出削減量の証明書)が発行される。このクレジットは、他の企業が自社の排出量を相殺するために購入できる。

参考)環境省、経済産業省「J-クレジット制度について」

環境省「J-クレジット制度及びカーボンオフセットについて」

- 田島 大輔(たじま だいすけ)さん

- 田島山業株式会社取締役。前職ではプリンターカートリッジの生産部門で働き、工場での生産管理や経理、販売・生産調整を担当。父の還暦を機に田島山業株式会社を継ぐことを決意し、2016年中津江村へUターン。父の信太郎さんとともに林業の改革にまい進している。

- 小南 晃雅(こみなみ あきまさ)

- 2004年ヤフーに入社、Yahoo!メール、Yahoo!メッセンジャーなどコミュニケーション系サービスを担当。その後、カカオトーク、Y!mobileなどスマホサービスを担当し、2017年より現職。LINEヤフーの環境領域の推進を担う。

偶然の出会いから始まった? 田島山業とLINEヤフーの関係

――田島山業さんとLINEヤフーがご一緒するようになったきっかけを教えてください。

はい、その勉強会に参加したのは私が大学生の頃でした。「社会人と学生が未来への貢献を考える」という勉強会で、そこで(当時)ヤフーの方と同じチームになり、林業の課題について話し合う機会がありました。その後、私が家業に戻ってからもご縁が続き、定期的に林業の現状などをお伝えしていました。

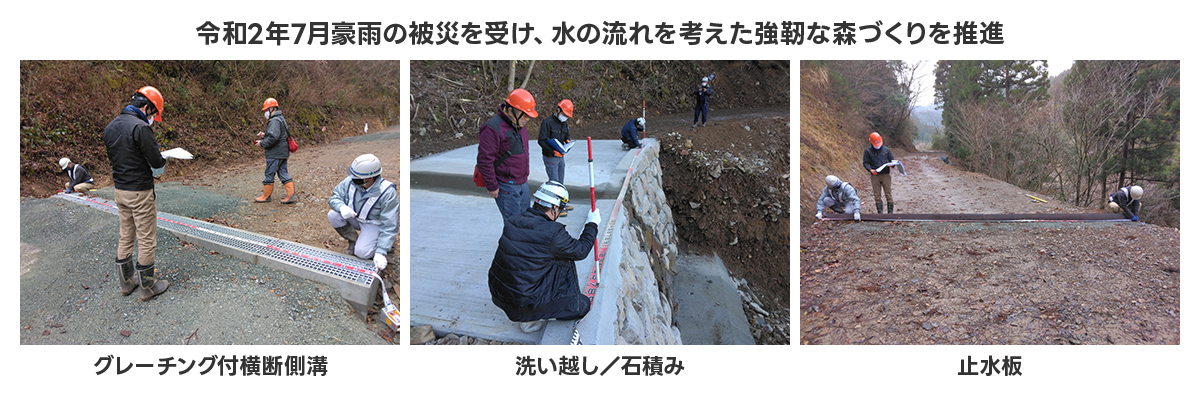

その後、大きな災害(令和2年7月豪雨)を経験したことで、新しい発想で山の価値を見出す必要があると考えるようになりました。

そこで、「CO2の排出権取引や新しい吸収権に興味がある人を紹介してもらえませんか」とご相談してみたところ、小南さんをはじめとするみなさんに相談の機会をいただくことができました。

――当時、田島さんが感じていた課題とは、具体的にどのようなものだったのでしょうか。

私たちが抱えていた課題は、林業の構造的な問題です。具体的には、50年かけて木を育てても、育成にかかる経費と最終的な収入の差で赤字になってしまうことです。このため、伐採後に木を植えないことが多く、放置林が増えているのが現状です。

林野庁の「森林・林業白書」(※2)でも、現状の価格や経費、補助金を考慮すると赤字になるとされています。このままでは、経済的に持続可能な林業は難しいと感じていました。

また、先ほどもお話したように、令和2年には7月豪雨による大規模な災害が発生し、山が100カ所以上崩れてしまいました。こうした災害の頻発と赤字経営の問題を抱えていたため、新しい収益源を見つける必要がありました。

そこで、山が持つ多様な価値を新しい形で社会に提供し、経済的にも成り立つビジネスにしたいと考えました。

当時はカーボンニュートラルやCO2削減が注目され始めた時期で、私たちはJ-クレジット制度(※3)を活用してCO2吸収の権利を国から認証されました。ヤフーさんとのご縁ができたのは、ちょうどそのころです。私たちの山の状況と新しい価値提供の可能性について話し合う機会をいただいたことが、今の関係へとつながっています。

※2 森林・林業白書(林野庁)

※3 J-クレジット制度

省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度

田島山業さんから声をかけていただいた当時、ヤフーは温室効果ガスを排出する企業として環境を保全するための取り組みをどう進めるかを考えていました。また、単に温室効果ガスの排出量を削減するだけでなく、生態系など自然資本を豊かにする方向、つまり「ネイチャーポジティブ」に進むための施策を模索していた時期でもありました。

2000年代に入り、クレジット市場が整備されたことで、CO2の排出量を簡単に相殺できるようになりました。ただ、私たちはクレジットを購入するだけでなく、その背景やストーリーも理解しながら、クレジットが生まれるプロセスにも関わっていきたいという思いがありました。

具体的には、実際に森に行き、CO2削減や森の保全、動植物の保護などの活動をともに行うことです。そのようなときに田島山業さんとのご縁をいただき、共通の思いをお持ちだと感じました。

カーボンクレジットの取引は、単なる経済行為としてCO2を削減するという印象が強いかもしれません。ですが、私たちが重視しているのは、購入企業の方々に実際に森に来ていただき、自然に触れてもらうことです。

これにより、企業の社員や取引先、地域の方々が関与し、新しい関係性が生まれます。単なる金銭のやり取りではなく、森を増やし、動植物を守るといった具体的な活動を通じて、「手触り感のあるサステナビリティ活動」を実現することが重要だと考えています。

「未来のために森を守る」共同植樹プロジェクト

――田島山業さんの山では、具体的にどのような過程で木を植え、育てて、出荷に至るのでしょうか?

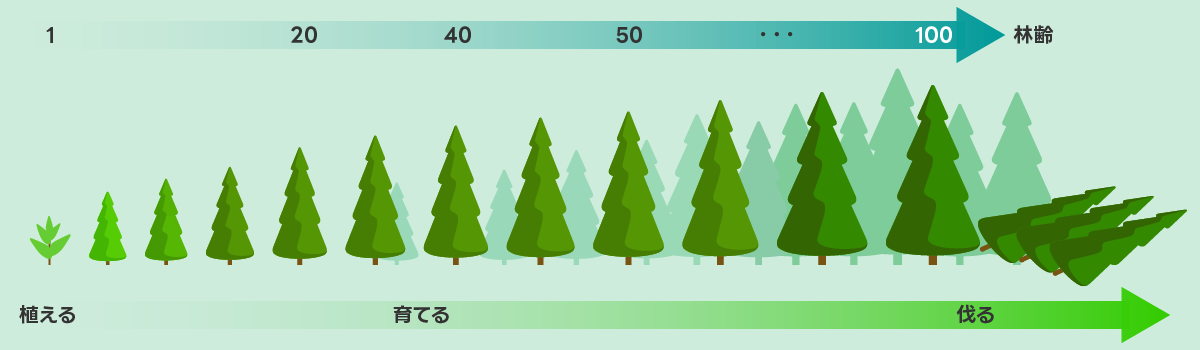

はい、私たちは「山業(やまぎょう)」と呼んでいますが、一般的には第一次産業である林業に分類されます。具体的には、所有する山に苗木を植え、50年から100年かけて育てた木を、素材として販売するのが私たちの仕事です。

もしかしたら「木を植え、育てる」という過程を知らない方もいらっしゃるかもしれませんね。

自然に生えている木を切っていると思われがちですが、実際には、日本のスギやヒノキは、未来の木材利用を見据えて過去の人々が苗木を植え、育ててきたものです。それを私たちが管理し、次の世代へとつなげています。天然林の伐採とは異なり、人の手で育てられている木々があることを知っていただけたらうれしいです。

――先ほど小南がお話した、「クレジットが生まれるプロセスにも関わっていく」取り組みの一つとして、先日は弊社の社員が植樹に参加させていただきましたね。

植樹イベントは本当に楽しかったです!

小南さんたちと一緒に取り組むことで、サステナビリティという分野には、さまざまな企業や大学、共催者が関わることが重要だと感じました。関係者が増えることで取り組みがさらに広がり、結果として地球環境の改善につながれば、とても素晴らしいことだと思います。

林業の側面から言えば、炭素や動植物、水の価値を証明し、企業のみなさんにそれらを一緒に守っていただくことが重要です。そして、企業のみなさんが直面する課題やESGの開示に対して、私たちの山でできることも考え始めています。今回の活動はその第一歩となりました。

社員のみんなは、「(今回のイベントで)植えた苗木をしっかり育てなければ」と張り切っています。林業は普段は人と接する機会があまりない職業なので、今回の植樹イベントで多くの方と交流できたことで、自分たちの仕事に新たなやりがいも感じたようです。

植樹作業は、でこぼこの山で行うので思っていたより大変でしたが、みんな楽しそうに取り組んでいましたね。今回の植樹は、LINEヤフーのサービスがどのように運営されているのかを知るためにデータセンターを見学するのと同じように、「CO2排出をどのように吸収してニュートラルにするか」を体験する場でもありました。

今回のイベントを通じて、CO2吸収が実現されることを私たちLINEヤフーの社員も一緒に体感できたことにも大きな価値があると感じています。

田島山業の「みんなの森(大分県日田市)」にて開催された植樹イベントにLINEヤフー社員25名が参加。生物多様性を保全する観点で苗木を選定し、コナラやエノキ、ヤマザクラなど、森林に生息する生き物にとって食樹となる木を合計100本植樹した。

――今回弊社の社員が植樹した木が成長するまでにも、約50年かかるのですよね。

スギやヒノキのような一般的な木材は約50年で成長すると言われていますが、今回は広葉樹を中心に植えました。広葉樹は家具などに使われることが多く、成長には通常倍の時間、つまり100年以上かかると言われます。

LINEヤフーの30年後や50年後、さらに先を見据えた中長期施策の一部としてこのプロジェクトがあることは、とても意義深いと思います。

そんな風に言っていただけるとうれしいです。田島山業は「みんなの森」というコンセプトを掲げています。これは「もっと多くの人に森に来てもらい、直接触れてもらいたい」という思いから生まれました。

伝統的な林業は、スギやヒノキを植え、50年ほどで伐採するという木材生産に重きを置いていたため、一般の人が遊びに来られるような森ではありませんでした。

しかし、今回の植樹プロジェクトは、木材の生産を目的とするのではなく、「動植物が生活しやすい新しい森づくり」を目指しています。

また、近年は植生が失われてしまった山、いわゆる「はげ山」が多いことも社会問題となっています。木が植えられていない山は土壌が不安定になり、大雨の際に土砂災害が発生しやすくなります。

それを防ぐためにも、森林所有者が木を植えることが利益につながり、木材やその他の価値によって人との縁が生まれ、新しい収入源が生まれることで、自然と山が再生されていく状況を作りたいと思っています。

――土砂災害の話を聞いて、森は私たちを守ってくれる存在だと改めて実感しました。

そうですね。LINEヤフーはもともと災害対応に非常に力を入れている会社ということもあり、この点でも田島さんと共通の思いを持っています。

災害が起こった後の対応だけでなく、未然に防ぐための活動も重要です。木を植えることで土砂災害を防ぐ方法を模索し、現在の施策を広げていくことに一緒に取り組んでいきたいと思っています。

田島さんと10年の長期契約を結んだのも、単年の取り組みでは意味がないと考えたからです。中長期的な視点で安定した財源を提供することで、持続可能な活動をサポートさせていただきたいですね。

その基盤の上で一緒に施策に取り組み、良い取り組みが生まれた際には、私たちのメディアを通じてそれを広めたいと考えています。

森を守るために私たちができることは?

――森を守るために、個人として何かできること、日常生活で意識してほしいことはありますか?

まず、日本の森林が荒廃し、林業が衰退しているという事実を理解していただくことが第一歩だと思います。近年は木をどんどん使っていこうという意識が高まっているのは素晴らしいことですが、その一歩先を考えてもらえたらと思います。たとえば、木がどのような山から生まれたのかに注目してみてください。

統計によると、現在使われている木材のうち、実際に植え替えられているのは3割程度です。つまり、7割の木材は伐採後に再植林されずに放置されている可能性があります。

これは、海外の熱帯雨林を伐採して得た木材と大差ないような状況です。熱帯雨林の伐採も再生されないまま放置されることが多く、生態系に深刻な影響を与えていると言われています。同様に、日本でも再植林が行われないと、土壌の劣化や生物多様性の喪失につながってしまう可能性があります。

最近では、持続可能な管理で伐採され、環境への影響を最小限に抑えた「森林破壊フリー」の木材を使用することや、SBTiのFLAG目標(※4)などが注目されています。

これらは、木材が持続可能であるかどうかを確認するためのトレーサビリティやフェアトレードなどの仕組みです。木材が持続可能な方法で生産されているかどうかにも、ぜひ注目してみてください。

※4 SBTiのFLAG目標

森林、土地利用、農業部門での温室効果ガス削減を目指す指標

森から多くの効果を生み出し、20年、30年先、さらに先まで続く計画を

――お2人が今後、新たに取り組んでいきたいことを教えてください。

私が目指す未来は、今回LINEヤフーのみなさんと一緒に植えた広葉樹のように、森の多面的機能を活かした森づくりが全国各地で自発的に行われる社会になることです。

たとえば、成長が早くCO2吸収量が多い樹種であれば、CO2排出権としての収入が増えるかもしれませんし、動植物の価値が証明され、そこに投資する関係性ができれば、植える樹種が変わる可能性もあります。そのような新しい提案もしていきたいと思っています。

そして、20年、30年先、さらに先まで続く計画を、引き続きLINEヤフーさんと一緒に進めていきたいですね。

森でできることは多様で、多くの効果を生み出せると思っています。今回は生物多様性を考慮して樹種を選定し、動植物の調査を行いましたが、今後は異なるテーマでプロジェクトを企画したいですね。

たとえば、災害プロジェクトのメンバーを招いて災害防止を考える山の整備会を開いたり、水資源の保全をテーマに適した樹種を考える会を作ったり、地元の人々との交流を目的とした会を開くなどです。

今回ご縁をいただき長期契約を結んだ田島さんとのパートナーシップを活かし、中長期の戦略を一緒に考えていきたいと思います。

小南:花粉症なので、正直スギやヒノキはあまり植えたくないですね...。

田島さん:(笑)最近は、できるだけ花粉を出さない少花粉スギや無花粉スギといった品種の開発が行われているんですよ。スギやヒノキの木を完全にゼロにすることは難しいですが、花粉の少ない品種に変えることや、多様な森づくりにチャレンジしています。

関連リンク

取材日:2024年10月3日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。