「寄付することが当たり前」の世界を目指す Yahoo!ネット募金が描く寄付の未来像

みなさんは、寄付をしたことがありますか? 子どもの頃に小銭を募金箱に入れ、赤い羽根をもらったという方も多いかもしれません。

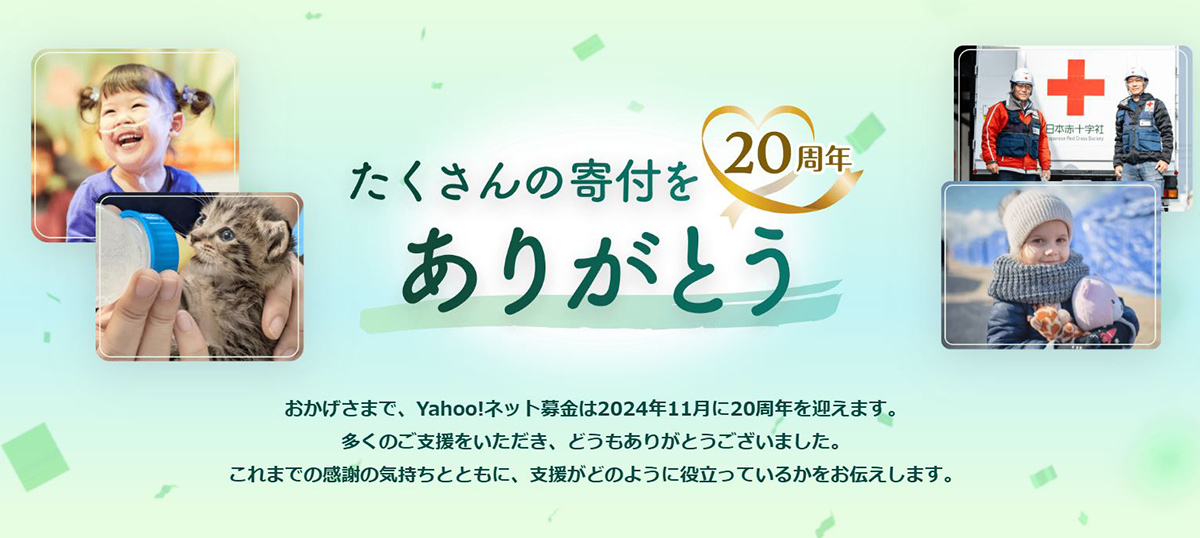

今年で20周年を迎えたYahoo!ネット募金。2004年のサービス開始時、最初のパートナーとなったのが、赤い羽根でおなじみの「中央共同募金会」さんです。インターネットでの募金がまだ一般的ではなかった時代、リアルからネットへと取り組みの場を広げることに迷いや抵抗はなかったのでしょうか。

中央共同募金会の戸石さん、仲本さんを迎え、Yahoo!ネット募金担当者と、ネット募金のこれまでの取り組みや課題、目指す未来像について語り合いました。

- 仲本利子(なかもととしこ)さん

- 社会福祉法人中央共同募金会 基金事業部副部長。助成事業を担当。

- 戸石真理(といしまり)さん

- 社会福祉法人中央共同募金会 基金事業部主査。被災者支援を直接行うボランティアグループやNPO団体の活動を支える「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」を担当。

- 角田美紗季(つのだみさき)

- 2007年ヤフー入社。2018年4月からYahoo!ネット募金の編成を担当。

- 野内学(のうちまなぶ)

- 2007年ヤフー入社。2021年より、Yahoo!ネット募金のデータ分析、マーケティングを担当。

リアルな募金からネット募金へ

――まず、中央共同募金会さん、Yahoo!ネット募金の活動についてそれぞれ教えてください。

「赤い羽根」をシンボルとする共同募金運動は、1947年に市民主体の「たすけあい」運動として始まりました。当時は戦争で被災した福祉施設を中心に支援が行われていました。

現在は住み慣れた地域で誰もが安心して暮らし続けられるよう、「生きづらさを抱える子どもや若者とその家族への支援」や「健康でいきいきと暮らし続けられる地域づくり」など、全国の共同募金会が年間約4万件の福祉活動への助成を行っています。

社会福祉法人中央共同募金会は、共同募金運動の実施主体である47都道府県共同募金会の連合会の組織です。共同募金運動の全国的な企画・広報や調査研究の他、独自事業として「赤い羽根福祉基金」や「災害ボランティア・NPO活動サポート募金(ボラサポ)」などの助成事業を行っています。

公的制度やサービスでは対応できない多様な福祉課題に取り組む活動や能登半島地震をはじめとする災害で被災された方々への生活再建に向けた支援活動など、中央共同募金会では助成事業を通じてNPOやボランティア団体などの民間の活動を財政面から支援しています。

Yahoo!ネット募金は、2004年に発生した新潟県中越地震をきっかけに、「会社として何か社会に貢献できることを」という思いで開始したインターネット募金サービスです。

Vポイントを活用して1ポイントから手軽に寄付できることが特徴で、災害・復興支援をはじめ、子どもの支援、動物の保護、国際協力など事前審査を通った約480団体を登録先とし、さまざまな分野で問題を解決するためのプロジェクトを寄付で支援させていただいています。

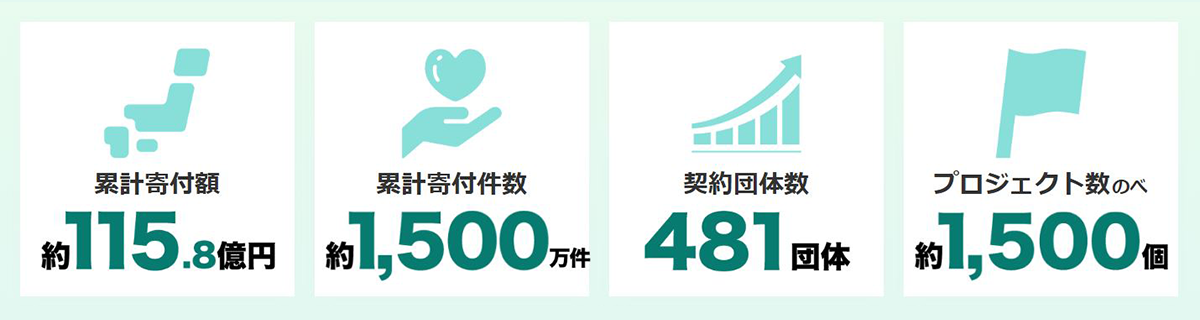

20周年を迎えた今年7月現在、延べ1,500万人の方から寄付をいただき、総寄付額は115億円を突破しました(※1)。また、契約団体は481団体、約1,500個のプロジェクトにより、多くの支援活動が行われています。

※1 Yahoo!ネット募金、サービス開始20年で総寄付額が115億円を突破 延べ1,500万人の支援者に感謝を伝える20周年特設サイトを公開(プレスリリース)

――募金といえば、共同募金会さんの「赤い羽根募金」に小銭を入れた思い出があります。そのような「対面で行う募金」からネット募金の取り組みを進めるにあたって、迷いはありませんでしたか...?

「赤い羽根共同募金」の街頭募金では、多くのボランティアの方々にご協力いただき、駅前などで直接寄付を呼びかけますが、寄付者のみなさんと顔を合わせて使いみちを説明することができ、共同募金の理解につながるというメリットがあると考えています。

ネット募金の導入時はインターネットが普及していた頃ですので、当時の担当者もネットを活用した新しい募金手法の必要性を感じていたのではないでしょうか。

また、ネット募金は24時間いつでも寄付ができるので、寄付のハードルを下げる大きな強みがあります。近年はキャッシュレス化が進み小銭を持ち歩かない人も増えているので、ネットにアクセスすればどこからでも気軽に寄付ができることもメリットだと思います。

ネット募金の「寄付のハードルを下げる」というメリットを特に感じたのは、コロナ禍です。

全国的に街頭募金ができない状況になり、さらに衛生対策が必要なので募金を呼びかける声も出せず、人との距離を保つ必要がありました。そのため、当時はボードに「募金活動中」と書いて伝えたり、スピーカーから「募金活動中です」と音を流したりもしていました。物理的に対面募金が難しい中で、ネット募金は有効な手段だったと思います。

――ネット募金を実施するために協力してくださる団体はすぐに見つかったのですか?

これは当時の担当者から聞いた話ですが、まだインターネットで寄付を集めるという取り組み自体がほとんどなく、当時は非営利団体などにご相談しても「ネットで寄付は集まらない」と断られてしまうことが多かったそうです。

そもそもお話を聞いていただくことも難しく、「何度も断られて心が折れそうだった...」とか。

そんななかで、中央共同募金会さんが最初に「やりましょう」と言ってくださったことが本当にうれしかった、と話していました。

当時の担当者からは、ヤフーさんとはチャリティーオークションの取り組みを通じてすでにつながりがあったことでお声がけいただいたと聞いています。

ちょうどそのとき、募金の新しい取り組みに関心があり、寄付の機会を増やすことが大事であるという認識があったのだと思います。

また、Yahoo! JAPANのサイトを通じて寄付いただく機会が新たに増えることにも大きな意義があると考えたようです。

ネット募金の仕組みづくりで大変だったこと

――当時担当してくださった方が「やりましょう」と言ってくださらなかったら、今のYahoo!ネット募金はなかったかもしれませんね...。その後、どのようにネット募金の取り組みを作っていったのでしょうか。

まず、「寄付が物販のような売買ではない」という点が課題でした。寄付で大きな額が集まるとは思われていなかったため、ビジネスとして成り立つものではないとも考えられていたからです。

そのため、最初はクレジットカード会社と連携して「壁紙募金」という購入型から始めました。これは、壁紙を購入いただくことで寄付を集め、弊社が一度お金を預かり、各団体にお渡しする、というものです。

壁紙購入型の募金ページ(2004年サービス開始時)

その後、Tポイントでの寄付が始まり、現在はVポイントに変わっています。壁紙購入から現在の寄付型に移行する過程で、東日本大震災や熊本地震、最近では能登半島地震など、各地で大きな災害が発生しました。

ユーザーや寄付者の方々の「被害に遭った方たちに少しでも自分ができることをしたい」という思いを受け止める存在として、ネット募金を役立てていただけるようになってきたと感じています。

特に3.11(東日本大震災)は大きなターニングポイントで、「寄付元年」とも言われていますね。

――たしかに、東日本大震災以降はネットで寄付をすることが当たり前になったような気がします。寄付をされる方の気持ちには、どのような動きがあるのでしょうか。

内閣府が定期的に行っている「市民の社会貢献に関する実態調査(※2)」でボランティア活動への参加理由を尋ねたところ、「社会の役に立ちたい」という理由が約6割を占めているそうです。

多くの人が「社会のために何か良いことをしたい」という潜在意識を持っているのだと思います。寄付はボランティア活動の初歩とされており、子どもの頃に最初に経験するボランティア活動が寄付だとも言われています。

たとえば大きな災害が発生したとき、すぐに寄付できる仕組みがネット上にあることで、被災地でボランティア活動には参加できなくても「少しでも何かできれば」という気持ちで寄付者のみなさんは協力してくださっているのだと思います。

※2 2022 年度(令和4年度)市民の社会貢献に関する実態調査報告書(内閣府)

Yahoo!ネット募金を通じて、必要としている人に必要なものを届ける

――Yahoo!ネット募金のみなさんが大切にしている考え方はありますか?

Yahoo!ネット募金の責任者がよく話しているのは、「利他の精神を大事にする」という考え方です。私たちもこれを意識して取り組む必要があると思っており、サービス上でも大切にしているキーワードになっています。

東日本大震災の際には千羽鶴や着古した服を送る方も多くいらっしゃいました。これらはすべて善意からの行動ですが、それを管理する負担があるということも理解されるようになり、今では「災害が起こったら、まずお金を届けることが必要」という認識が広がってきたと思います。

今年の能登半島地震の際にも、SNS上で「まずは募金を」というコメントを多く見かけました。被災地に物を送ってもその仕分けが大変になってしまうため、お金でできることをしようという考えが広まっています。

今では、災害が起きるとすぐに災害支援の経験豊富な民間の活動団体がが被災地へ駆けつけます。能登半島地震でも2日目には現地に入り、車中泊しながら活動している方々がたちがいました。

こうした活動団体のみなさんがSNSやマスコミを通じて現地から情報を発信することで、そうした支援が目に見えるようになり、さらに「現地が何を必要としているのか」という認知が広がってきたことも大きいと思います。

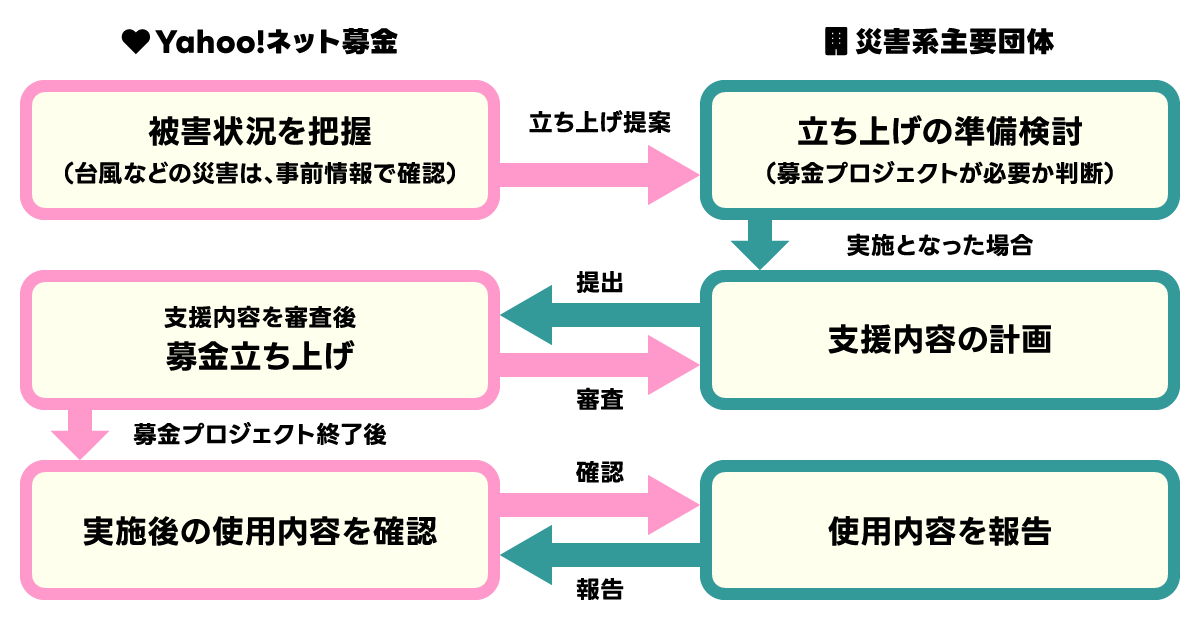

――LINEヤフーでは、地震などが発生した際には24時間以内に募金が立ち上がりますが、ユーザーからの寄付金はいつ支援先に届くのでしょうか。

通常は、当月末までにいただいた寄付金は、翌月末に各団体にお渡しています。

ただ、今年発生した能登半島地震、4月の台湾地震の際には、少しでも早く集まったお金をお渡しした方が良いと判断しました。そのため、支払いサイクルを短縮して、募金立ち上げ後、約2週間でお支払いしました。

東日本大震災以降、各団体のみなさんとも、何かあればすぐに連絡を取り合える体制が整っていたため、能登半島地震の発生は元日でしたが、すぐに募金を立ち上げることができました。寄付も非常に早く集まり、現在では約20億円に達しています(※3)

※3 令和6年能登半島地震 緊急支援募金(Yahoo!ネット募金)

――Yahoo!ネット募金の安全性や信頼性についてユーザーにお伝えしたいことはありますか?

まず、ネット募金で寄付してくださる方に安心していただくため、各団体に20項目以上の審査基準を設け、事前に審査を通過した団体のみを掲載しています。

また、災害発生時には寄付金の使い道や目的、規模についてヒアリングを行った上でプロジェクトを開設しています。こうした取り組みを知っていただき、安心して寄付していただければと思います。

寄付の習慣を定着させていきたい

――Yahoo!ネット募金の開始から20年経ちましたが、どの年代や層にまだこのサービスが届いていないと感じていますか?

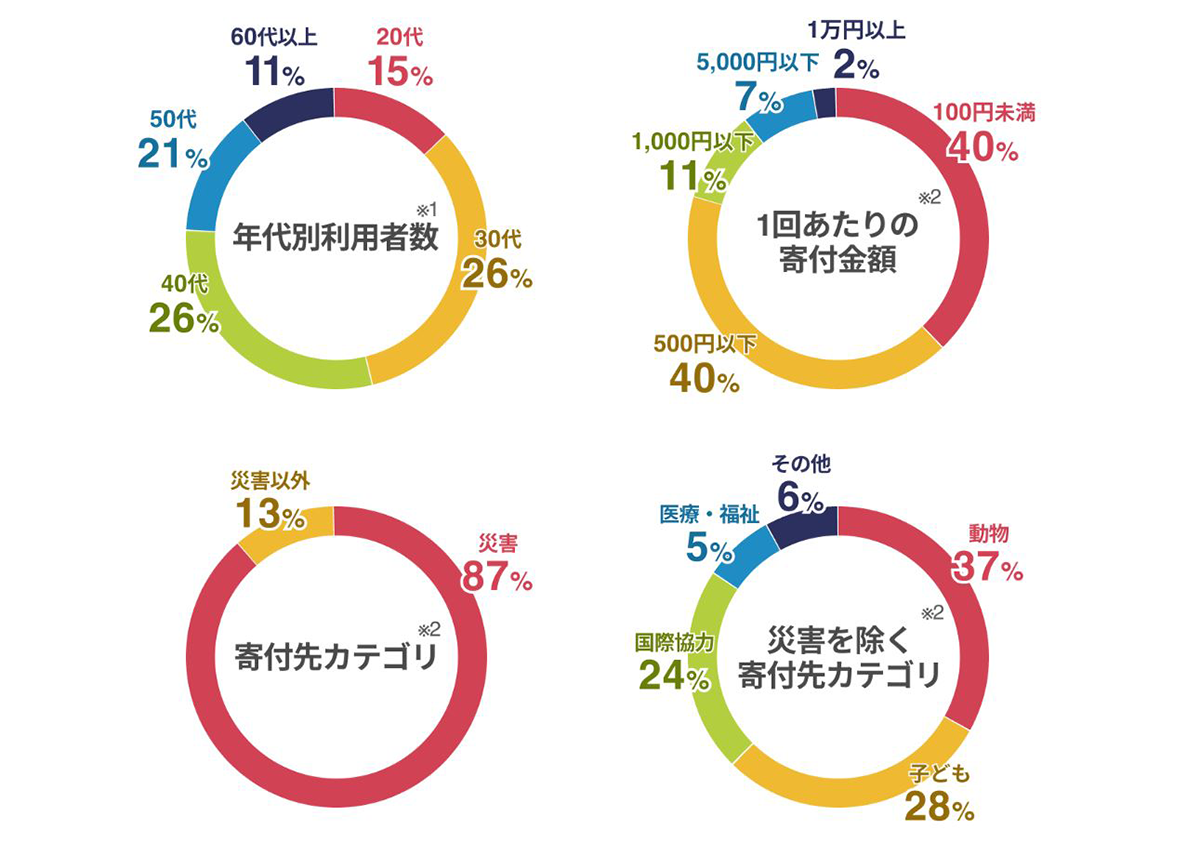

今後は、20代、30代の方にもっとご利用いただきたいと考えています。今年の能登半島地震では、20代の寄付が今までにないほど集まりました。このような大きな災害時には寄付が集まるのですが、その後も継続的に寄付をしてもらえることが重要だと考えています。

寄付を継続していただくためには、さまざまな課題を寄付者のみなさんに自分ごととして捉えてもらうことが大事だと思います。

私たちは、課題を抱える当事者のみなさんの状況を活動団体からお話をうかがいますが、当事者のみなさんの代わりにはなれませんし、その大変さも本当の意味で理解することは難しいと感じています。

たとえば、被災された方から経験してきたことや将来の不安、困りごとなどをうかがうことで、自分ごとに近づけることができるのではないでしょうか。被災された方々の思いや現状を定期的にお伝えできれば、寄付を継続していただくことにつながるのかもしれません。

Yahoo!ネット募金で寄付いただくと、「あなたが何人目の寄付者です」といったメッセージが最後に表示されます。

このような画像をSNS上で共有してくださる方も多くいらっしゃいます。そのようなことからも「寄付をした」と少しでも実感し、継続的な寄付につながるきっかけにしていただけるのかもしれません。

Yahoo!ネット募金20周年記念サイトで伝えたいこと

――今回、20周年の感謝を込めて公開されたサイトについて教えてください。

これまでの話にもありましたが、災害をきっかけに寄付してくださる方が多い一方で、その後の継続が難しいのが現状です。また、災害以外にもさまざまな社会課題があることを知っていただければと思い、今回公開したサイトには災害支援をメインにしつつ、動物支援や子ども支援、iPS細胞研究のような研究事業も掲載しました。

私たちはあくまでプラットフォームであり、影武者のような役割ですので、団体の生の声や、寄付が届く現場の状況を伝えることを目指しています。団体の方々からいただいたお礼コメントを読んでいただくことで、社会課題に関心を持っていただくきっかけになればと思っています。

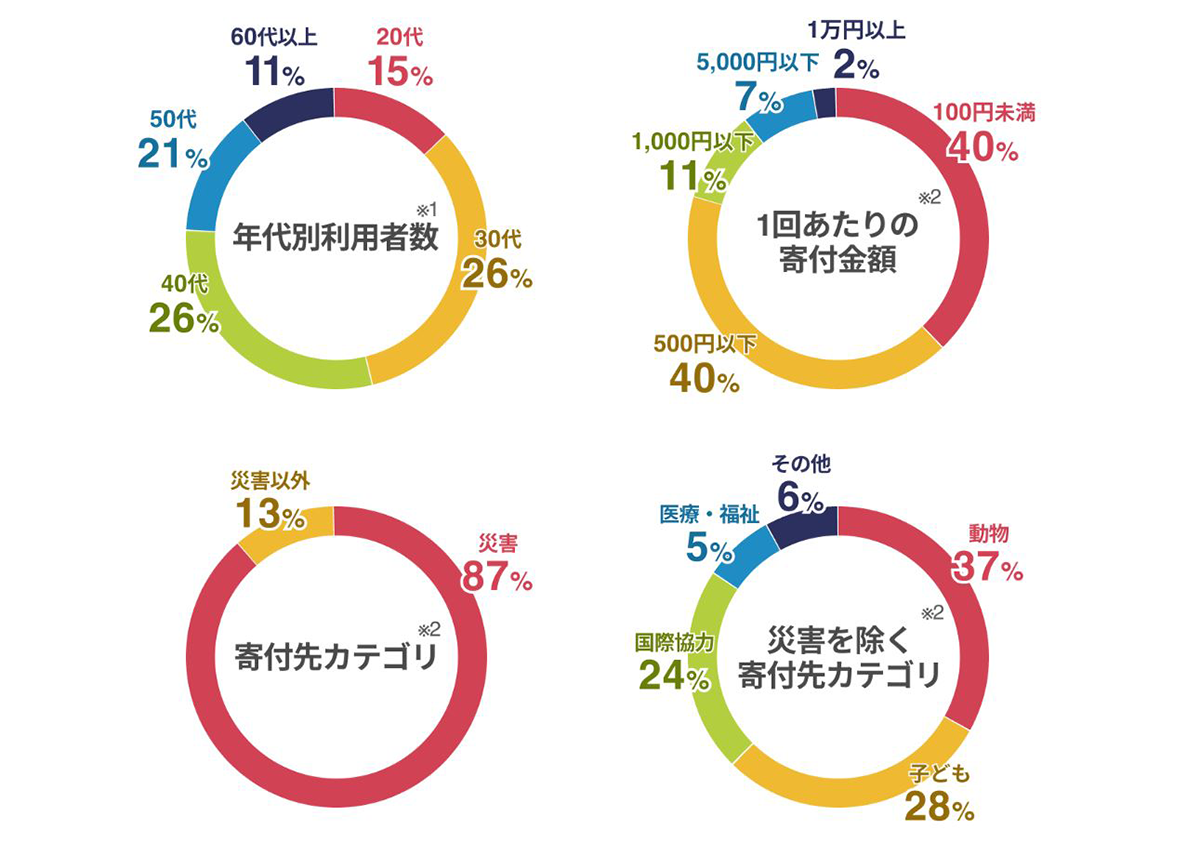

――このサイトには利用者の年代なども掲載されていますが、1回当たりの寄付金額が100円未満でも良いと知り、募金のハードルが下がったような気がしました。

1.集計期間:2021年1月~2024年6月 2.集計期間:2023年1月~2024年7月

クレジットカードでも100円から寄付できますし、PayPay残高(マネー)やVポイントでも1ポイントから寄付できることもネット募金の強みだと思います。また、継続的に毎月100円ずつ寄付してくださる方もおり、各団体の大きな支えになっています。

企業や団体からの多額の寄付が注目を集めやすいですが、実際はそのイメージとは異なり、数百円の寄付が多いことや若い世代の寄付が増えていることをもっと知っていただきたいですね。

寄付が当たり前になることを目指して

――20年間の活動を経て、これから新たに取り組みたいことはありますか?

先ほどお話した、寄付者が寄付の使い道をもっと実感できるような取り組みを考えています。たとえば、被災者や当事者のみなさんがどのような課題を抱えているのかを直接聞ける場を作る、活動報告の動画を制作する、などです。

まだ具体的な取り組みは模索中ですが、被災者や当事者のみなさんの声を多く届けて寄付者と支援先の距離を少しでも縮められればと思っています。

まだ知られていない社会課題にこそ、多くの方に関心を持っていただきたいです。社会的認知は低くても、重要な社会課題に取り組んでいる活動団体が数多くあります。

具体的な取り組みをYahoo!ネット募金などさまざまな媒体で伝えることで、寄付者の裾野を広げていけたらと思います。

ユーザーの興味・関心に合った社会課題のプロジェクトをレコメンドしたり、寄付した団体とのつながりを感じられたりするような、個別のメッセージや活動動画を提供できるようになればと考えています。

また、決済方法の多様化も進んでいます。以前はクレジットカードやTポイントが主流でしたが、今後は多様化するさまざまな決済方法に対応していくことが必要だと考えています。

ネット募金の仕組みから20年が経ち、今は寄付をするアクションまでは比較的スムーズに行えるようになっていると思います。ただ、寄付後の活動報告などについては、アクションが止まってしまっているように感じます。

私もそうですが、寄付をした後にその成果や進捗を知る手段が少ないことが課題です。今後は、団体への寄付が届いた後の情報までしっかりと知ることができるような仕組みを確立していきたいと考えています。

また、Yahoo!ネット募金は「寄付文化の醸成」を通じて社会全体として寄付する人を増やし、寄付が当たり前になることを目指しています。

そのためにも寄付のハードルを下げ、寄付がもっと身近になる取り組みをしたいと考えています。具体的な方法はまだ模索中ですが、これからの10年で実現したいですね。

――「寄付文化の醸成」ということは、日本は他国に比べて、まだ寄付文化が定着していないのでしょうか?

内閣府の調査(※4)では、1年間に寄付をしたことがあると答えた人は35%です。寄付へのハードルが高いと感じる人が多いのかもしれません。

共同募金会では、みなさまからお預かりした寄付を、たとえば医療的ケア児を支える看護師ネットワーク構築事業や、犯罪につながるおそれのある若者への生活支援など、さまざまな事業に役立てています。こうした光の当たりにくい課題についても、使い道の具体的なイメージを持っていただく機会を増やすことで、寄付のハードルを下げ、寄付文化の醸成につなげていきたいと考えています。

※4 2022 年度(令和4年度)市民の社会貢献に関する実態調査報告書(内閣府)

今後も技術の進歩によって誰もがいつでもどこでも気軽に寄付ができる環境を整え、寄付が一部の人だけのものではなく、みんなで共有できる楽しいものになったらよいですね。

また、寄付の概念を大人になってからではなく、子どもの頃から知ってもらうような取り組みも、今後LINEヤフーさんとご一緒できたらと思います。

――最後に、20周年の感謝を込めてユーザーに伝えたいことはありますか?

やはり感謝の気持ちをお伝えしたいです。私たちはプラットフォーマーとして、団体と寄付者をつなぐ役割を担っていますが、20年間続けられたのは寄付してくださるみなさまのおかげです。寄付額も年々増加しており、本当にありがたく思っています。

20年にわたり寄付を続けてくださっている方もきっといらっしゃると思いますので、かなうならその方にお会いしてお話をぜひ聞いてみたいです...!

寄付文化は長い時間をかけて育てていくものです。子どもの頃から寄付が当たり前の環境ができれば、「寄付したよ」「あなたも寄付したんだね」などと自然に言えるようになると思います。

今の若い世代にはボランティアが当たり前のこと、という価値観が定着してきているように、寄付においても「寄付することは当たり前」という考え方をさらに広げていきたいと思います。

関連リンク

取材日:2024年11月19日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。