LINEで情報発信を強化 Yahoo!ニュース エキスパートの挑戦・後編

Yahoo!ニュースでは、さまざまな分野の専門家やジャーナリスト、クリエイターが、自らの知見をもとに、新しい気づきや考えるヒント、行動につながる情報を発信する「Yahoo!ニュース エキスパート」というサービスを提供しています。

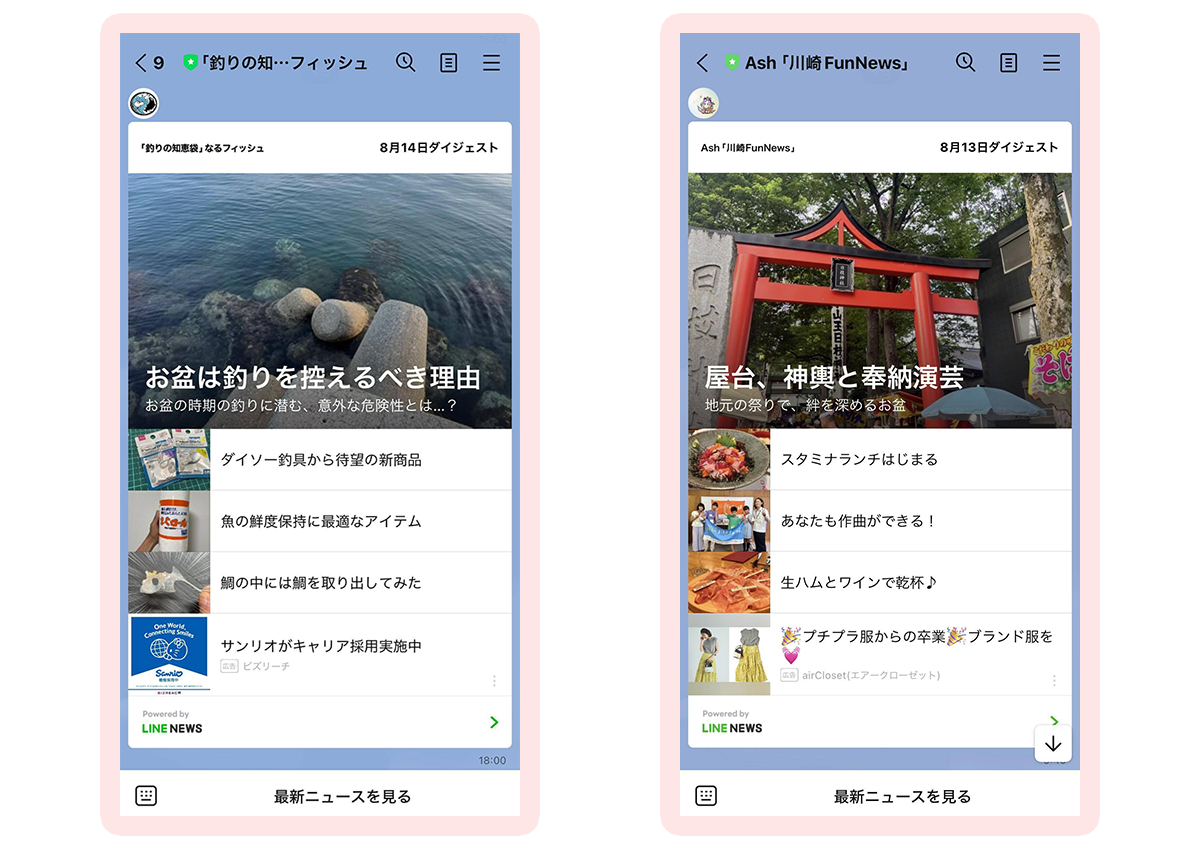

2023年12月からは、LINE NEWSが提供しているLINE公式アカウントの機能で、LINE上で友だちになってくれたユーザーに対して、選定した記事をLINEのトーク画面に配信できる取り組み「LINEアカウントメディアSelect」(以下、LINE AM Select)がトライアルでスタートしました。

そこで、Yahoo!ニュース エキスパートインタビューの後編となる今回は、LINEへの記事配信に参加されているお二人を取材。2021年に釣りをテーマにライフクリエイターとして参加した、なるフィッシュさん。同じく2021年に神奈川県・川崎市の地域クリエイターとして参加したAshさんにお話をうかがいました。

Yahoo!ニュース エキスパートインタビューの前編はこちら

LINE AM Selectでの画面イメージ

大好きな釣り情報を発信してユーザーに届けたいし、課題解決に貢献したい(なるフィッシュさん)

- なるフィッシュさん

- 釣りのライフクリエイター

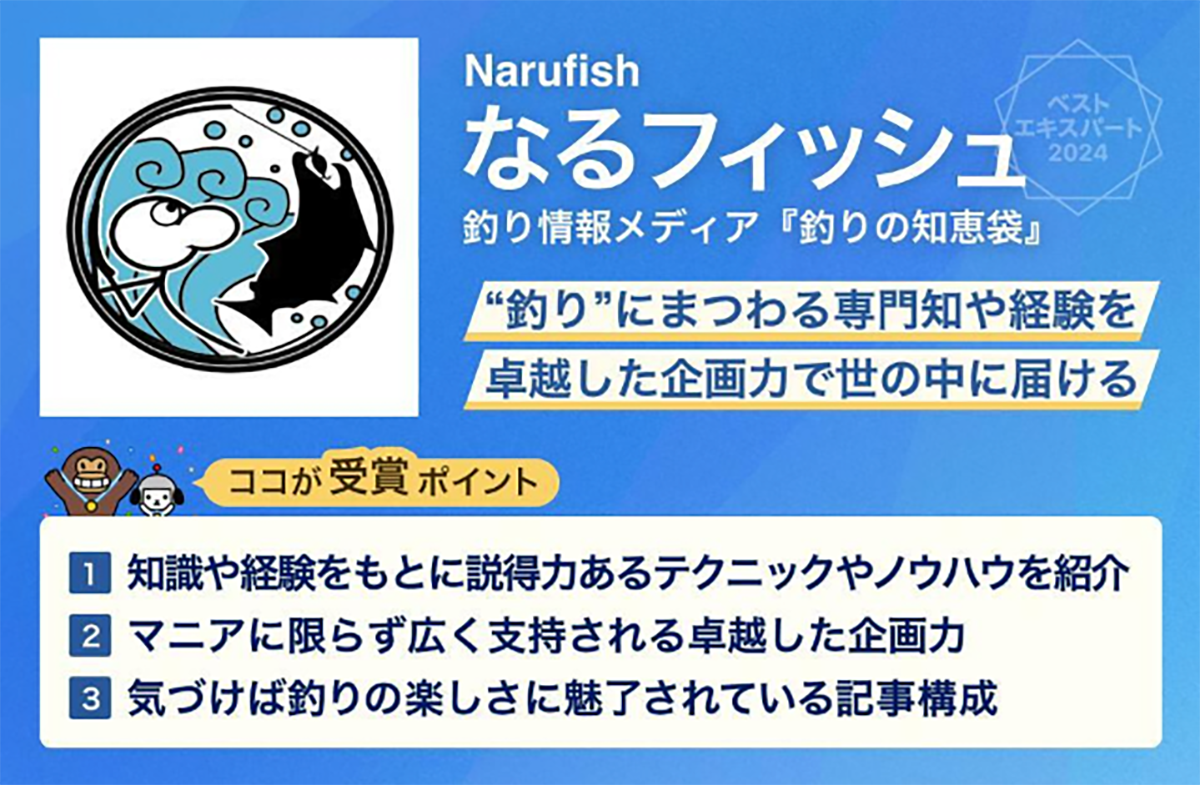

Yahoo!ニュースを始め、YouTubeやInstagramを通じて、まだ世の中に知られていない釣りに便利なアイテムやサービスを釣り人に紹介することで、釣り業界を盛り上げるべく活動中。エキスパートの年間アワードを発表する「ベスト エキスパート 2024」では、趣味・生活領域クリエイター部門 趣味追求賞を受賞。

なるフィッシュさんの記事一覧

――釣りをテーマにさまざまな切り口で記事を配信されているなるフィッシュさん、「ベスト エキスパート 2024」では企画力などが評価されました。企画や情報発信をする際にどんなことを心がけていますか?

ベスト エキスパート 2024でのなるフィッシュさんへの評価コメント

365日、常にアンテナを張り、日々の生活の中でも「釣りにつながることはないか」を探しています。

例えば、外出時、停車中や運転中に、釣りに関連するステッカーが車体に貼ってあることに気づくことがあります。釣り人の場合まず、車種としては特にトヨタ・ハイエースが多いのですが、さらに、車中に釣りざおが積んであると、「釣り人だな」とわかります。

そういった釣り人の車事情をまとめて、過去に、「車のナンバーでも釣り人とわかる」という記事を書いたのですが、これはナンバーの4桁部分が「1091」の人は、高確率で釣り人だと気づいたことがきっかけです。「1091=入れ食い」を意味するゲン担ぎをしているのです。

このように、釣りに関連して気づいたことからさらに広げて、他にどんな特徴があるかを探し、インスピレーションを得て記事にする工夫を行っています。

他にも、ウェブの記事などを読んでいると、例えば料理レシピで、捨てがちだけど、捨てずに使える食材を紹介する記事を読んだことがあります。それを釣りにどう置き換えられるかを考え、日々メモを続けていたら、今ネタの候補が100個ほどあります。時間が経って「やっぱり違うな」とボツにするものもたくさんあります。「メモを書いて、見直す作業」を常に行っています。

――ライフクリエイターとして活動していて、やりがいを感じる点はどのようなところでしょうか?

自分の活動が記事を通して、読者に見てもらい、認められたとき、やりがいを感じます。例えば私は、X(旧Twitter)などでエゴサーチするのですが、「実際に使ってみてよかった」、「この情報を知れてよかった」という反応がわかると、モチベーションにつながります。

また、釣りの情報を発信するだけでなく、世の中にまだ知られていない優れた釣り具を釣り人の方に届けることができた時は、釣りを本業とするライターとして、釣り業界に貢献できたとやりがいを感じています。

――思い出深い、イチ推し記事はどの回ですか?

最近のイチ推し記事は、「海釣りの嫌われ者を救いたい...! エソを絶品料理に変える方法とは?」です。

調べたら誰でもわかる内容ではなく、実際に手を動かした人間にしかわからないユニークなコンテンツを意識しています。この記事では、「誰も食べていない魚、釣れても誰も食べない魚とは?」といったテーマにチャレンジしました。

エソという海魚は釣り人からすると、掛かったときに「エソか......」と、みんながっかりするような魚です。私も「どうせみんな持ち帰らないから自分も」という扱いをしていました。でも、「なぜそういう扱いになるのか?」を確認した方は意外と少ないのではないかと思いました。

そこで身をもって、エソを釣って持ち帰り、素材を生かすレシピを探すと、どうなるのかをリアルにお伝えしました。

実際、うろこも多く、ぬめりも強く、内臓をさばくと臭います。箇条書きにしたら8個ぐらい嫌な要素があり、「これだけ大変なんだな」と実感しました。でも、結果的に美味しいレシピにたどりつけましたし、体験したものを思った通りの形でアウトプットできて、反響もかなり良かったです。

――発信頻度がとても高いですが、どのようなモチベーションで続けられているのでしょうか?

まず、もっとすごいエキスパートがたくさんいますから、おこがましいですが、自分の強みを強いて言うなら、ネタ探しでしょうか。

私の場合、先ほどお伝えした通り、ネタを日々メモしていますので、「ネタに困って手が動かない」ということがほぼありません。それがうまく回っていれば記事を書くモチベーションになります。

ただ、本当に書きたい記事がないときは書けませんので、その時はつらいですね...。そういう時は自分が好きな釣りに出かけてリフレッシュをするようにしています。

LINE AM Select連携のフォロワーがスタートから一気に増加し、人の役に立てているという実感

――2024年4月からスタートしたLINE AM Select連携トライアルの手応えはいかがでしょうか? 反響など、何か感じるものはありますか?

手応えは、かなりあります。LINE AM Selectは基本的に、私の記事を読みたいと思った人しか登録しない仕組みです。そのため、当初は、「わざわざ登録してまで読みたい人が、どの程度いるのかな?」と、少し不安でした。

ですが、取り組みが4月にスタートしてから、お友だち登録者数がもう12,000人ほど(2024年8月20日現在)です。自分が思っているよりも早いペースで増えています。「自分の活動は間違ってなかった」、「人の役に立てている」という実感があり、うれしく思っています。

今は発信が一方通行ですが、今後は「どういう記事を読みたいですか?」などのコミュニケーションも、機会があればとってみたいですね。

――今後、注力したいトピックスがあれば教えてください。

SDGsと釣り禁止のテーマは、今後欠かせないと感じています。この2つは、リンクしている部分もあるのです。

まず、釣りは環境に負荷をかけてしまうアクティビティです。例えばプラスチックや鉛でできたルアーが釣り場に残されると、ゴミ問題が発生します。これは、今後も起こりうることだからこそ、解決に向けて働きかけている企業、商品、イベントなどはどんどん応援していきたいですね。

また、釣り禁止で言うと、釣りができる場所がどんどん減っています。主な原因は先ほどお話ししたゴミやマナーの問題、あるいは落水事故、死亡事故などのリスクです。

一度釣りを禁止されると、再びその場所で釣りができるようになることはほとんどありません。そのため、釣り人に対してマナーの啓発を行い、「自分たちも、次の世代も、ずっと釣りを楽しめるようにしましょう」というメッセージを意識しています。これは釣り人全体で取り組んでいきたいテーマです。

自分が住む地域で、同じ空気を吸って頑張っている人たちの情報を届けるやりがい(Ashさん)

- Ashさん(アッシュ)

- 神奈川県川崎市の地域クリエイター

俳優業・琵琶奏者として活動する傍らで、川崎エリアのトレンドカルチャーなど、地域密着の情報を精力的に発信している。武蔵新城のコミュニティーバーで「日替わりママ」をすることも。地域クリエイター月間MVA受賞(2024年6月)。

Ashさんの記事一覧

――続いて、川崎の地域クリエイターとして、地域愛にあふれた活動をされているAshさんにお話をうかがいます。地域クリエイターとして活動していて、やりがいを感じる点はどのようなところでしょうか?

反応がよく見えるところですね。日々いろんな人と出会いますが、自分が住む同じ街の同じ空気を吸っている人たちが考えていることや、頑張っていることが聞けますし、それを話題にできることは、とても楽しいです。

フィードバックもすぐ返ってきます。同じ街にいるので、「Ashさんの記事を見て来てくれたよ」とか、「記事を読んでこのお店に行ったんです」など、そういう情報がすぐに入ってくるので、やりがいにつながっています。

――特に思い出深い記事はありますか?

私は芝居をやっていますが、同業者を応援したいという気持ちで取材しても、舞台や小さな公演の記事は、あまり読んでもらえなくて、少し寂しく感じていました。

そんななか、あるベテラン俳優が運営する自宅スタジオについて記事を出したら、かなり読まれたのです。

奥さまが20代で、かなりの年の差夫婦、というところが少し面白かったので、スタジオで二人が仲良さそうにしているところをトップ画像にしてみました。

お二人はそのスタジオを「地域の人たちに開きたい」と言っていました。公開後、実際にその記事を見てたくさんの人がスタジオの見学に来てくれたそうです。「あの記事をきっかけに地域の人たちとつながることができました」と話をしてくれて、「ああ、書いてよかったな」と思いました。

「LINEで見ています」というユーザーからの反応。フォロワーとの交流はどんどんやっていきたい

――LINE AM Select連携の手応えはいかがでしょうか? 反響など、何か感じるものはありますか?

武蔵小杉と溝の口の間にある、ディープな酒場が多い武蔵新城のお店で、月一程度、日替わりママをやっています。

お店に立つと、コミュニティーのつながりで人が来てくれることが多いのですが、最近、「LINEで見ています」「記事も読んでいます」と初めて訪れてくれる若者が増えてきました。

LINEとYahoo!ニュースで、少しユーザー層が違うのかもしれません。そういったLINE連携によるコミュニティーの広がりを実感しています。

今は、フォローしてくれたユーザーと直接のやり取りはできませんが、今後、コミュニケーションしてみたいですし、フォロワーのみなさんに、もっとたくさん会いたいですね。

――川崎や川崎市民への愛情が伝わってきますが、好きなところ、魅力はどこに感じていますか?

私は川崎出身ではありません。ただ、川崎って、外から移り住んだ人にも、住みやすい街なんです。もともといる人たちも多いですが、半分以上は私のように外から来た人たちで構成されていて、そういう人が勝手に楽しんでいるんです。

「川崎、住みやすくておもしろい」みたいに、川崎愛が育まれていて、もともと住んでいる人たちは、「川崎なんか、なんもねえよ」なんて言う方もいます。

でも、その横で、外から来た人たちが盛り上がっていて、地元の人たちも「ありがとね」「この街がそんなに好きならどんどんやってよ」という感じで、気づけば一緒に楽しんでいるんですよね。

その空気感が、「川崎は住みやすくておもしろい」という愛着を育むんだろうなと感じています。

――今後、特に意識したいテーマはありますか?

トレンドカルチャーというジャンルで活動させてもらっていたこともあり、特にカルチャーをいかに面白く発信していけるかを意識したいです。

文化・芸術とか言うとすごく堅くなりますが、文化は文化、芸術は芸術だと、私は思っていますし、できるだけアートに親近感が持てるように届けていきたいですね。

記事のラストに、「わかりやすい」、「学びがある」、「新しい視点」とある3つのボタンのうち、「わかりやすい」を押していただくことが多いのですが、「学びがある」方をもう少し掘り下げられたら、と思います。自分が地域から学んだことを、うまく伝えられて、みなさんにも「学びがある」ボタンをぴっと押してもらえるような記事を書きたいです。

LINEヤフーのシナジーを活用しながら取り組む「個のエンパワーメント」(清水耕一郎)

- 清水耕一郎(しみず こういちろう)

- ヤフーニュース本部 エキスパート推進室 室長(Yahoo!ニュース エキスパート プロダクト責任者)

インタビューに答えていただいた、なるフィッシュさん、Ashさんのコメントからもわかるように、エキスパートの方々は日々アンテナを張り巡らせていて、実際にその場に足を運び、人と交流し、そこで得られた驚きや発見、喜びや学びをユーザーのみなさんにしっかり届けていただいています。

たとえ些細な小さな情報でも、ある人にとっては非常に意味のある大切な情報になることがあります。

さまざまな専門分野・得意分野をお持ちの2,600名のエキスパートの方々にお集まりいただき、発信いただいているのも、多様で「顔の見える」情報がより大事な時代になってきたからです。あなたの興味は、誰かの興味。LINE AM Selectという手段も加わり、これまで届いてなかった層のユーザーにもドンピシャな情報が届くようになってきました。読む人の心に刺さり、喜びや行動につながる情報は、日々の生活のヒントとしてますます大きな役割を果たしていくと思います。LINEヤフーではユーザーの皆さんにとって重要な情報を提供し続けるために、エキスパートの方々を引き続き全力でサポートしていきたいと思います。

関連リンク

取材日:2024年7月4日、9日

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。