教育とスポーツの現場から Yahoo!ニュース エキスパートの挑戦・前編

Yahoo!ニュースでは、さまざまな分野の専門家やジャーナリスト、クリエイターが、自らの知見をもとに、新しい気づきや考えるヒント、行動につながる情報を発信する「Yahoo!ニュース エキスパート」というサービスを提供しています。

Yahoo!ニュース トピックスに掲載される記事の解説(コメンテーターコメント)などでも、目にする機会が増えたのではないでしょうか。

今回はYahoo!ニュース エキスパートとして活躍されている4名に、やりがいや意識していること、業界のトピックについてお話をうかがいました。

前後編に分けてお届けしますが、前編は2014年にニュース個人のオーサーとして参加された教育問題の専門家・内田良さん、2022年にコメンテーターとして参加された現役プロランナー・川内優輝さんのインタビューをお届けします。

Yahoo!ニュース エキスパートインタビューの後編はこちら

※コメンテーターコメントの一例

※Yahoo!ニュース エキスパートは、2023年8月に、旧Yahoo!ニュース 個人と旧Yahoo! JAPANクリエイターズプログラムが統合して誕生したサービスです。

Yahoo!ニュースでの情報発信を通じて「世の中が変わっていくことを実感できる」(内田良さん)

- 内田良さん(うちだ りょう)

- 教育社会学者

学校リスク(校則、スポーツ傷害、組み体操事故、体罰、自殺、2分の1成人式、教員の部活動負担・長時間労働など)の事例やデータを収集し、隠れた実態を明らかにすべく研究中。2014年1月からオーサーとしての活動をスタート。Yahoo!ニュース 個人 オーサーアワード2015受賞。

内田良さんの記事/コメント一覧

――まず、学校リスクの研究をされている内田良さんにお話をうかがいます。2014年からエキスパートとして長年活動されていますが、継続の原動力があれば教えてください。

最初は、編集者の方が私の勤務する名古屋大学まで来てくれて、次は大阪で打ち合わせを行いました。私が抱えていた問題意識について話すと、「先生、それを出しましょう」「世の中を動かしましょう」と、盛り上がったことをよく覚えています。その時、「この人たちと一緒に仕事をするんだ」という実感が湧きました。

通常の仕事の依頼はメールで来て、「やります」という感じでビジネスライクです。ですが、あの依頼メールの背後にいるYahoo!ニュースのスタッフが「こんなに熱い思いを持っていたんだ」と知り、胸が熱くなり、「頑張ろう」と思ったのです。「この人たちと一緒にやっていけば世の中を変えられるかもしれない」と感じたことは、大きなエネルギーとなり、今に続いていますね。

イメージ写真(Aflo)

――10段にもおよぶ人間ピラミッドの危険性など、組み体操問題に対する警鐘はメディアや行政を大きく動かし、Yahoo!ニュース 個人 オーサーアワード2015受賞にもつながりました。どのような手応えがありましたか?

「世の中が変わっていくこと」を実感ができる手応えですね。

長年、リスクの大きな組み体操は事故を伴いながらも小中学校などで継続されてきました。しかし、2014年に問題提起を行って以降、巨大な組み体操を取りやめる自治体も増え、事故の件数も大幅に減少しました。

特に私のテーマはリスク研究で、子どもの事故、いじめ、不登校、教員の長時間労働など、いずれも、いろんな人たちの心身の負荷に関する研究です。

教育活動に関連するリスクは、表立って語りにくいものが多くあります。

教育の世界は非常にポジティブで、「子どもを元気に育てる」「クラスが一致団結する」といった、ポジティブな効果を重視します。そこに対して、「いやいや、こんなネガティブな効果があるじゃないですか」と投げかけると、大きな反発が起きます。

教員の長時間労働も、「頑張れば頑張るほど、子どもの笑顔となって返ってくる」「やりがいがある」と考えられてきました。一方で、先生が倒れているということは、タブー視されてきました。

教育活動は子どものためにやっているという前提があるので、それに伴うリスクは、タブー視されがちです。組み体操はその極致です。みんなが大感動している中で、「けがが起きていますよ」と言うと、猛反発が来ました。

内田さんの2014年当時の発信「【緊急提言】組み体操は、やめた方がよい。子どものためにも、そして先生のためにも。▽組み体操のリスク(1)」

――猛反発が来る中で、何が戦うモチベーションになるのでしょうか?

いろんなところから猛反発が聞こえてくる一方で、「内田、よく言った」と、まさに匿名の世界で入ってくるわけです。X(旧Twitter)、メール、Yahoo!ニュース コメントでもそうです。

それは声なき声です。例えば、組み体操を学校がやっていた時代は、やって当たり前だし、巨大なものをつくった先生は「どや!」と、なっていた。そんな中で危険だと思っている人は、声を出せないわけです。

部活動でも、先生が「土日はやりたくない」と言おうものなら、以前は、「あなた、なんのために先生になったの?」「子どもがかわいくないのか?」と言われました。

そういう中で、みんなが苦しみをぐっと抑えてきたことを、Yahoo!ニュースで発信すると、ネットの世界で匿名の人たちが、「ありがとう」と言ってくれるのです。

「本当によく言ってくれた」という声があり、苦しんでいる人たちに自分の考えが届いていることを実感しました。そのリアクションが得られるのはウェブメディアならではの強みです。

いくら反発が来ても、みじんも心が揺るがないですね。なぜなら、「みなさん、その活動の魅力を語っていらっしゃいますが、その考え方で、苦しんでいる人たちを救えますか?」と、内心は思うからです。「どんなに部活動は素晴らしいと言っても、倒れている人を救えないでしょう?」と、思うのです。

表立ってはそのようなけんかはしませんが、苦しんでいる人がいるという事実と「その人たちを救いたい」という思いが、猛反発が来ても1ミリも動かない自分をつくっています。

しっかり伝わるように。エビデンスをもとに情報発信していきたい

――情報発信する際に工夫していることはありますか?

私たち、研究者の世界は、「論文が評価されてこそ」という価値観があります。

ただ、Yahoo!ニュースで書くうえでは、どんなにアカデミズムにおいて評価される内容を書いても、伝わらなければ意味がないと考えています。そのため、しっかり伝わるように、端的にわかりやすい分量を意識しています。

また、問題を数字に置き換えて、エビデンスをもとに情報発信するのが私の信条であり、得意とするところです。

Yahoo!ニュース トピックスに掲載された時の緊張感は、相当なもので、すぐに問い合わせが来ることも珍しくありません。当然、エビデンスに関する数字はかなり、精査しています。

そして、編集部のみなさんに教えてもらったことですが、タイトルをどう付けるかは毎回かなり意識しています。1回は自分の中で、Yahoo!ニュース トピックスの見出しに合わせて、15文字程度で伝わるタイトルを考えます。これはYahoo!ニュース トピックスを狙うという意味ではなく、要は、最小限のものまで絞ったときに、何が残るかを考えるためです。

――今後、注力していきたいこと、特に課題を感じているテーマがあれば教えてください。

現在は、教員の長時間労働の問題が最大の関心ごとです。

また、あまりにも「学校たたき」が多すぎる問題も気になっています。何か問題が起きると、すぐに学校をたたく風潮がありますが、それでは問題解決につながりません。いかに問題を解決していくかという視点に展開しなきゃいけません。

実際、子どもが自殺をすると、すぐに学校のいじめが原因だと決めつけられがちです。しかし、さまざまな要因で成り立っていて、家庭や親子関係においても苦しんでいた可能性、学力面での低下が心にマイナスの影響をもたらしていた可能性もあります。

子ども目線で、子どもが24時間365日、どこでどう苦しんでいるのか。そのデータを可視化して、子ども目線で、問題の解決に向けて、20年、30年単位で、考えていきたい目標です。

現役のプロランナーとして、独自の視点で記事を補足したい(川内優輝さん)

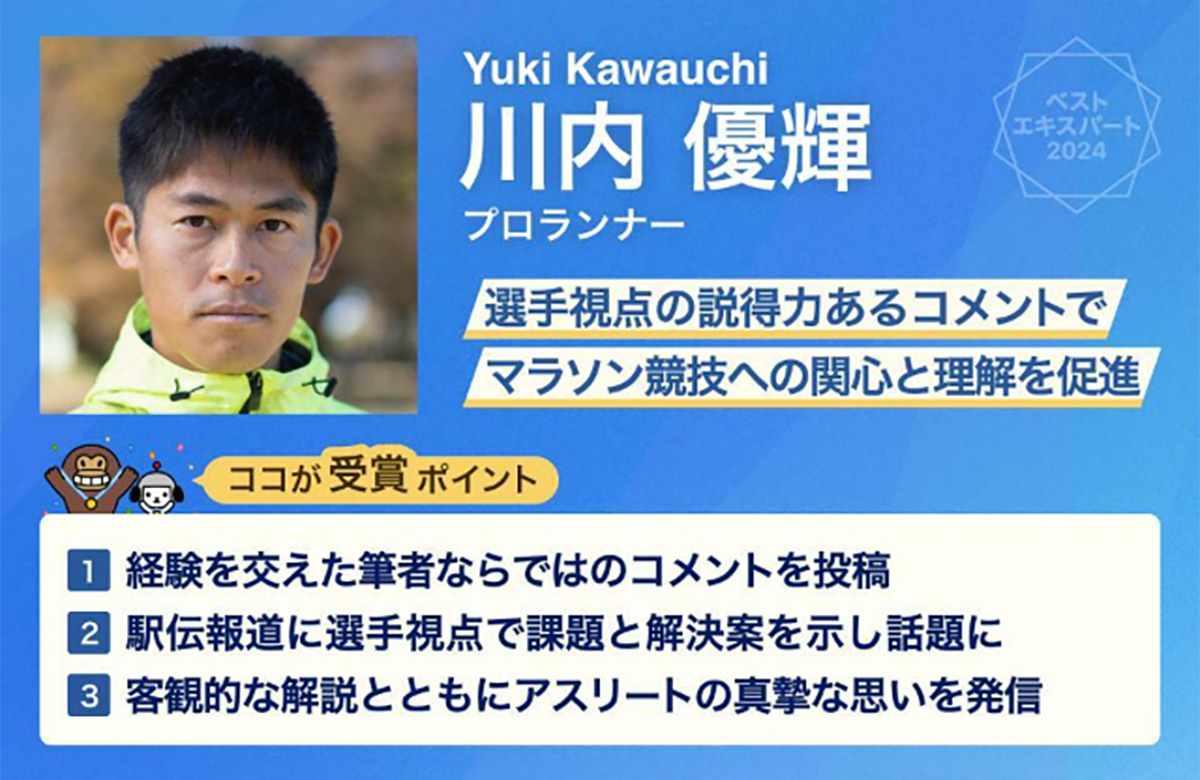

- 川内優輝さん(かわうち ゆうき)

- プロランナー

- 学習院大学時代、箱根駅伝に2度出場。埼玉県庁入庁後も市民ランナーとして競技を続け、2019年にプロランナーに転身。740回以上のレースに出場し、フルマラソンのサブ10(2時間10分以内)世界最短間隔記録や日本人最多記録なども樹立。

2022年12月からコメンテーターとしての活動をスタート。エキスパートの年間アワードを発表する「ベスト エキスパート 2024」では、コメント部門特別賞受賞。

川内優輝さんのコメント一覧

- 学習院大学時代、箱根駅伝に2度出場。埼玉県庁入庁後も市民ランナーとして競技を続け、2019年にプロランナーに転身。740回以上のレースに出場し、フルマラソンのサブ10(2時間10分以内)世界最短間隔記録や日本人最多記録なども樹立。

※2023マラソングランドチャンピオンシップでの川内優輝さんの姿(写真:Aflo)

――続いてプロランナーの川内優輝さんにお話をうかがいます。2022年から参加されて、ほどなく「ベスト エキスパート 2024」でコメント部門特別賞を受賞されました。手応えはいかがでしょうか?

陸上競技以外のスポーツを含めても、現役選手がコメントをしているケースは数えるほどしかありません。現在のスポーツ界における環境と、引退された方が現役時代に感じていた環境には少し変化している部分もあり、そうした意味で、現役選手の目線からコメントできるのは強みだと思っています。

特に問題を報じる記事の場合は、ただコメントするだけではなく、解決策まで提案できるよう意識してコメントしています。それが評価されたことは嬉しかったですね。

影響力という点では、特にYahoo!ニュース トピックスに掲載されるような記事に関しては大きな反響があります。私がコメントした内容がスポーツ紙のニュース記事に引用されたり、逆に、私のコメントを別のエキスパートの方がさらに引用してくれたりすることもあります。そういった広がりもあり、大きな影響力を実感していますね。

※ベスト エキスパート 2024での川内さんへの評価コメント

――エキスパートとして参加する前と後で、ギャップに感じたことはありましたか?

ギャップとして感じたことは、自分では入念に調べ上げて「いいコメントを書いた」と思っていても、また、一生懸命、情報の裏どりをし、間違いがないように時間をかけてコメントを書いても、タイムリーにコメントをしないと、「参考になった」数が伸びていかないことです。これはYahoo!ニュース特有の世界かもしれません。

PVが伸びている記事にタイムリーにコメントをすることが一番多くの人に自分の意見が伝わるきっかけになりますし、またそういうタイミングでコメントをしないと、いくら時間をかけて作っても、古い記事になってしまい、バリューも落ちてしまいます。そこは少し難しい部分かなと感じています。

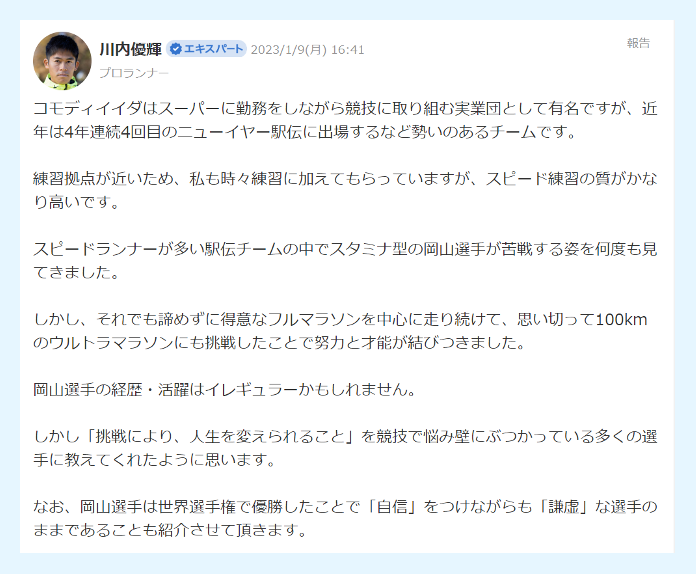

――特に思い出深いコメントがあれば教えてください。

コモディイイダ駅伝部に所属されている岡山春紀選手が2022年に開催された第31回IAU100km世界選手権(100kmの距離を走るウルトラマラソンの世界選手権大会)で優勝し、苦労を経ての逆転人生を伝える記事が出た時のコメントです。

岡山選手は東京農業大学の陸上部ではなく、同好会で活動していて、なかなか結果に恵まれず、あまり注目されていませんでした。また、コモディイイダ駅伝部に入ってからもなかなか芽が出ませんでした。

しかし、ウルトラマラソンとであって、スタミナ型の岡山選手の努力と才能が一気に結びついて伸びました。私は岡山選手のことはよく練習で見て知っていたので、一緒に練習をしている立場じゃないと出せないようなコメントを書けたと思います。

他にも、全日本大学駅伝、東京マラソンでのコメントなど、万単位の「参考になった」があった記事がありました。ですが、岡山選手の記事にコメントを寄せて、数千という「参考になった」がついた時に、「私しか知らなかった違った側面から記事を補足することを伝えられてよかったな」と、そういう嬉しい気持ちになりました。

「参考になった」の数がやりがいにつながる。今後も、バリューの高い情報を。

――「参考になった」数はモチベーションにつながりますか?

はい、やはり、「参考になった」数が伸びていくことがとても嬉しいですね。Yahoo!ニュース トピックスに掲載される記事など、それだけ注目されている記事のものが伸びやすいという傾向もあります。ただ、そういった記事にコメントを書いても、必ずしも「参考になった」数が伸びていかないこともあります。

その点、「参考になった」数が伸びているということは、何かしらのバリューを感じてもらえたと、わかりやすく実感できます。みなさんに、記事の背景情報や補足情報、私の見解などを「参考にしてもらえたんだな」、「共感してもらえたんだな」と、非常にやりがいを感じます。

このやりがいは、コメンテーターコメントというシステムでしか感じられないものなのかなと思っています。

※2023マラソングランドチャンピオンシップ公式会見の1シーン(写真:Aflo)

――今後、注力していきたい課題を感じているテーマがあれば教えてください。

今のところ2点あります。1つは、あまりいい話題ではないですが、ドーピング問題です。ケニアやヨーロッパの選手も多く関わっていますので、記事があれば積極的にコメントしていきたいと思っています。

一般の人にはドーピング検査が何をやっているのかよくわからず、急にドーピング違反となっても、それがどういう違反なのか理解しづらい部分があると思います。

自分自身、ドーピング検査は、トップ選手になってから14年ほど受け続けていますので、その経験を生かして発信したいですね。

もう1点は日本の市民マラソンブームが二極化している問題です。日本ではマラソンブームが終わりつつあり、定員割れが起きる大会も出てきています。

しかし、海外では、多くの大会で、定員や参加者が過去最大まで拡大するなど、アフターコロナになってからマラソン大会が減るどころか、ますます元気になっている状況です。

こういった情報は海外に出て、実際に海外のレースを走ったり、海外に対してアンテナを高くしたりしていないとわからないものです。これからも、そういったバリューのある情報をYahoo!ニュースで、積極的にコメントしていきたいと思っています。

情報過多の現代社会で、高度な専門知識と豊富な経験に基づく発信が確かな情報源に(清水耕一郎)

- 清水耕一郎(しみず こういちろう)

- ヤフーニュース本部 エキスパート推進室 室長(Yahoo!ニュース エキスパート プロダクト責任者)

現在、生成AIによるコンテンツの拡大も重なり、ありとあらゆる情報が溢れる時代になりました。どの情報を信じ、どのように解釈するべきか、多くの人がその難しさを感じているのではないでしょうか。

そんな現代において、今回インタビューにご協力いただいた内田良さんや川内優輝さんのように、高度な専門知識と豊富な経験に基づく発信は非常に頼りになる情報源になります。「現在の出来事に対する専門家の意見を聞きたい」、「頼りになる人を通じて新たな発見を得たい」、「異なる視点や意見を知りたい」といったニーズを解決するためには専門家の視点が欠かせません。

エキスパートの方たちには、Yahoo!ニュースという場を通じて、急速に変わりゆく社会や生活に対する新たな視点や意見、解説をどんどん発信してユーザーの皆さんに届けていただきたいと考えています。

関連リンク

取材日:2024年7月8日、7月16日

※本記事の内容は取材日時点のものです

※トップビジュアルの川内優輝さんの撮影:殿村誠士

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、WOWや!を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。