日本市場に根付いた動画プラットフォーム LINE VOOMの強みと挑戦

LINE内でさまざまなショート動画を気軽に楽しめる動画プラットフォームLINE VOOMをご存知ですか?

3年目を迎えたLINE VOOMでは多くのクリエイターが活躍し、2024年5月から一般向けのクリエイタープログラムが本格的にスタートして、収益化の機会が広がっています。

また、ライブ配信では企業の活用事例も増え、LINEヤフーグループ内のサービス連携も進み、新機能が続々誕生しています。

そこで、多くの競合サービスがある中でLINE VOOMにはどんな強みがあるのか、担当者に話を聞きました。

- 加藤友史郎(かとう ゆうしろう)

- VOOM事業統括本部 VOOM事業本部 クリエイターエコノミー部 パートナーシップチーム

インターネットマーケティング会社でSNSコンサルティングなどを経験し、2017年に旧LINEに中途入社。LINE公式アカウントの普及、新規事業の企画を経て、現在はクリエイターが収益化できるLINE VOOM Creator Programの企画を担当。

- 三宅晶子(みやけ しょうこ)

- VOOM事業統括本部 VOOM事業本部 イノベーション戦略チーム

広告代理店でデジタル関連のクリエイティブなどを経験し、2020年に旧LINEに中途入社。LINE VOOMでカメラアプリの企画に携わり、現在、ユーザーが好きなテーマを選べる「テーマ機能」のコンテンツPMとしてコンテンツの調達・編成などをリードしている。

- 中村隼平(なかむら じゅんぺい)

- VOOM事業統括本部 VOOM事業本部 マーケティング&イベント部 イベント企画チーム

通信事業者でコンテンツマーケティング、インフルエンサー支援会社で企業との広告タイアップなどを経験し、2020年に旧LINEに中途入社。LINE VOOMでクリエイターや企業の動画販促に携わり、現在、企業の公式アカウントを活用したライブ配信の企画を担当。

ユーザー層が日本に根付いて幅広く、グループ内連携が豊富

――まず、LINE VOOMの特徴について教えてください。

三宅:

国内外問わず、さまざまなショート動画のプラットフォームがあるなか、LINE VOOMの特徴は日本に根付いているところです。

LINEユーザーを母体としているので、10代から50代以上まで、幅広い年齢層のユーザーがいます。そのため、好まれる動画や視聴体験も他のサービスとはかなり異なります。

例えば、10代のユーザーはコメントに積極的で、自分の思ったことを気軽に発言します。一方、50代以上のユーザーは、歌って踊ったりするようなコンテンツよりも、レシピやライフハック、節約といった主婦層や子育て世代に刺さる動画を好みます。このように、コンテンツの傾向に違いがあるところも、おもしろいと感じています。

また、LINEヤフーの他のサービスとも連携しているため、エンタメサービスのコンテンツをLINE VOOMの中で体験できたりもします。さらに、他のサービスからの流入も可能で、これは他のプラットフォームにはなかなかない特徴です。

加藤:

クリエイターの特徴としては、TikTokで人気のある方が必ずしもLINE VOOMで強いわけではないことが挙げられます。現在、他にYouTube、Instagramなどですでに動画配信をしている方が、クリエイターとして参加するケースがほとんどですが、LINE VOOMを始める際は、みなさんゼロからのスタートです。

その点、他のプラットフォームではバズっているけど、LINE VOOMでは苦労している方、逆に他では中堅クラスだけどLINE VOOMではトップレベルになる方もいます。このような特徴から、クリエイターにとってはまだまだチャンスがあるプラットフォームだと考えています。始めるなら早いほうがいいと思いますし、出せるコンテンツがあるなら、まずは出してみることをおすすめします。

――LINE VOOMでの挑戦を考えるクリエイターに向けて、他にアドバイスはありますか?

三宅:

ユーザーを観察していると、同じ動画をTikTokとLINE VOOMに上げても、伸び方が違います。LINE VOOMのユーザーは、おしゃべりが好きな方が多いのが特徴です。上の世代はもちろんこと、学校での出来事を語り合う小学生もいます。ですから、「ユーザーが言いたいことを引き出してあげるような動画」が、大きく伸びる傾向にあります。

つまり、「よし、動画を作るぞ」というより、「動画を媒介してコメント欄で遊んでもらう」という感覚の方がいいですね。

動画をコミュニケーションの1つのツールと考えることが、伸びる動画を作る上での近道なのかもしれません。この点も、おそらく、TikTokと考え方が違うのです。このように、ユーザーを観察し、分析することはとても大事だと思います。

収益化が可能なLINE VOOM Creator Programが本格スタート

――新しいLINE VOOM Creator Programはどのようなプログラムですか?

加藤:

約3年前から試験的に提供していましたが、2024年の5月から正式にリリースし、一般のクリエイターも参加可能になりました。このプログラムでは、YouTubeのチャンネル収益化のように、クリエイターになるための要件を達成してから審査を受けて、通ると収益化が可能になります。

LINE VOOM Creator Programは動画の再生途中で広告を挟むのではなく、クリエイターの貢献度合いに応じて、売上の一定額を配分する仕組みです。クリエイターのメリットは、自分の動画をユーザーに楽しんでもらうことに専念できる点ですね。

動画の再生途中に何度も広告が入ると、クリエイターの利益は増えますが、ユーザーからすると、広告が増えるほど、その動画を見る意欲がなくなってしまう可能性があります。 そういったユーザーにとっての不便さを取り除き、ユーザーに寄り添うサービスを提供しています。これにより、クリエイターは純粋にファンのことを考えて投稿を続けることに専念でき、それがファンの方を喜ばせることにもつながると考えています。

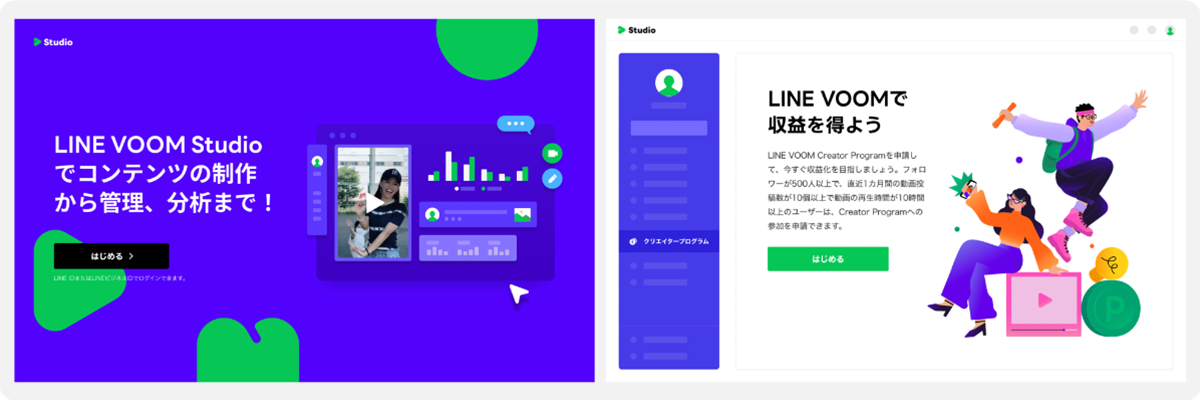

LINE VOOM Creator Programの参加者は、投稿したコンテンツの管理や視聴数、リアクション数などを確認できるダッシュボードLINE VOOM Studioも利用可能

――実際にクリエイターからの反応はいかがですか?

加藤:

クリエイターにLINE VOOMの投稿を続けている理由を聞いたところ「報酬をもらえる方法がシンプルで簡単」、「投稿を続けることで評価されて収入が入ってくる」といったフィードバックがありました。

のべ1万人以上のクリエイターが登録していることからも、多くの方が魅力的だと感じてくださっているのではないかと思います。

約3年前には動画クリエイターが100人程度しかおらず、投稿の多くが企業からのもので、画像投稿が中心でした。今ではクリエイターの投稿が次々に出てくる状態になっていて、その点でもサービスの成長を感じています。

ライブ配信機能では、エンタメ企業とコラボレーションが好調

――ライブ配信機能について、企業がどのように活用されているのか教えてください。

中村:

現在、ライブ配信機能は、主に放送局、映画配給会社、レーベルなどのエンタメ関連企業にご利用いただいています。この機能を提供してから半年経過し、いくつかの成功事例も生まれました。

まず、地上波の番組とのコラボ配信で、放送前の告知と連動して、放送を盛り上げるための配信を一緒に行っています。さらに、映画の舞台挨拶の配信や、さまざまなライブイベントのプロモーションにもご活用いただいています。

LINEを利用している方は無意識にLINE VOOMに訪れることが多いため、これらのライブ配信も多くのユーザーに視聴いただいています。

――ライブ配信で工夫していること、LINE VOOMならではの強みはありますか?

中村:

企業アカウントで配信する際には、フォロワーに楽しんでもらえるコンテンツを提供することを意識しています。

そのため、何を題材にするのか、ライブ配信の醍醐味(だいごみ)は何なのかを、企業さまと認識合わせしています。一方で、LINE VOOMのおすすめ欄からたまたま配信を見てくれる人も多いので、どのタイミングから視聴しても、何をしているのかがわかるような構成にしています。コアなファンとライトなユーザーの2つのターゲットが存在しているので、そのバランスを意識していますね。

LINE VOOMで配信するメリットを感じてもらえるように、ライブ配信の視聴導線開発などさまざまなことに取り組んでいます。

企業のアカウントから配信する際に、そのアカウントの友だちやフォロワーに対して配信するのが基本です。それとは別に、LINE VOOMのおすすめフィードに、リアルタイムで配信中のプレビューを表示したり、企業の配信に誘導するバナーを新たに用意したりしています。さらに、「スケジューラー機能」を追加し、ライブ配信予定を確認できたり、フォローすることで配信前に通知が届いたりするようにしました。これによって企業のフォロワー以外にも配信が届けられるので、LINE VOOMで配信するメリットとして、評価をいただいています。

これはライブ配信機能に限りませんが、ユーザーにとっては、企業のLINEアカウントをフォローするのはハードルが高いと思います。ただ、一度フォロワーになってもらえれば、さまざまな形でコンテンツを届けられるというLINEの強みがあります。そこにライブ配信機能が新たに追加されたことで、既存の友だちやフォロワー以外にも、コンテンツを届けられるようになりました。さらに、新しいユーザーの獲得につながる点も強みです。

加藤:

ビジネス系の企業さまでこれだけ集客できるのは、LINE公式アカウント(以下、OA)で、既に多くのユーザーとつながっているからだと考えています。

企業の説明会を数百万人が見ることって、なかなかないですよね。LINE VOOMでは、多い企業で数千万人規模の友だちに対して一斉に配信できるため、OAとのシナジーを最大限に活用できていると感じます。

――他にもグループの連携を生み出している事例はありますか?

三宅:

現在、エンタメサービス横断でコンテンツを作成するプロジェクトが進行中です。LINEヤフーが提供するエンタメサービスにはLINE MUSICやLINEマンガがありますが、LINE VOOMを通じて結びつけ、それぞれの良さを引き出したショート動画をつくろうという取り組みです。

この取り組みによって、それぞれのサービスの魅力が1本の動画に集約されるため、ユーザーが自分の好きなものから別のものに興味を持つような体験を、LINE VOOMを起点としてつくりたいと考えています。 例えば、マンガが好きな人が動画コンテンツに興味を持ったり、音楽が好きな人がショート動画を見たりするようなイメージです。

エンタメコンテンツはグラデーションのようなものだと思っています。それぞれのサービスを線引きするのではなく、自分の好きな領域から隣の領域にコンテンツ軸で興味を持ってもらえる体験がつくれるのは、エンタメカンパニーとして横のつながりがあるからこそだと思います。

その取り組みの一つとして、「マンガMV」を作成しています。具体的にはLINEマンガの人気作品をもとに、LINE MUSICで楽曲配信中の注目アーティストから楽曲を募集し、キャラクターの魅力と楽曲の歌詞や世界観がシンクロした動画をLINE VOOMに投稿するという、LINEヤフーのエンタメ事業として初めての取り組みです。順次、LINE VOOMでの投稿はもちろん、他のプラットフォームでの投稿も検討しています。

クリーンな環境を保つことで生じる不利な点をチャンスに

――他の競合も多いなかで、課題に感じていることはありますか?

加藤:

他のプラットフォームでは、テレビ番組の無断転載などの著作権侵害の動画が多く見られますが、LINE VOOMではそういった動画を排除して、クリーンな環境を保つように努めています。そのため、同じ条件で競争できているとはいえないと感じています。

三宅:

それに関連して、グローバルサービスと日本のローカルサービスでは、コンテンツの数に大きな差があります。ユーザーからすると、視聴できる動画の数が少ないこともありますが、視聴体験の精度を上げるのにも不利な点だと思います。

アルゴリズムの精度を高く調整するためには、システムに多くのコンテンツを学習させる必要があります。動画の数が多いほうが学習スピードも速くなります。

例えば、同じ猫でも子猫なのか大人の猫なのか判別するためには、多くのデータが必要になり、日本だけで集まったコンテンツで学習を進めると、このような詳細な判別が難しいと感じることもあります。

その一方で、限られた状況から生まれる日本独自の動画も多数あると思っています。確かに不利な状況ではありますが、日本のクリエイターの動画を観察していると、逆にそれがクリエイティブのチャンスになるかもと感じています。

――その課題に対して、具体的に取り組んでいることがあれば教えてください。

三宅:

まず、コンテンツとの出合い方を工夫することで解決できると考えています。最近リリースした「テーマ機能」も、このような課題が解消するために生まれた機能です。

コンテンツが潤沢にあればアルゴリズムが活性化し、ユーザーは上にスワイプするだけで自分向けのコンテンツが表示されます。それが他のサービスで主流になっている視聴体験です。

ですが、LINE VOOMのユーザーの多くが、アルゴリズムで動画に出合う体験に慣れていない、または、最初に見る動画を自分で選択したいというニーズがあることが、データ分析からわかりました。

そのため、コンテンツの見せ方をアルゴリズムだけに頼るのではなく、最初の動画はユーザーが選び、その先でアルゴリズムがサポートするというのが良いのではないかと考えました。

その第一歩として、ユーザーが最初に選ぶ場所を提供するために「テーマ機能」をつくりました。このように、機能面とコンテンツの両軸で課題を解決できると考えています。

加藤:

他のサービスとは異なる属性のユーザーがいることも、背景にあるのかもしれません。LINE VOOMのユーザーは、「動画をものすごく見たい」というよりも、「なんとなく動画にたどり着いた」というユーザーが多い傾向です。そういったユーザーにも「テーマ機能」でよりコンテンツを楽しんでもらえたらと思っています。

オリジナル番組の配信、LINE GAMEとの連携企画も

――今後の展望、意気込み、リリース予定の機能があれば教えてください。

三宅:

LINEヤフー内の他のエンタメサービスとの連携については、LINE GAMEと連携したコンテンツの配信準備を進めています。LINE GAMEには人気のあるゲームタイトルがたくさんあるので、クリエイターを活用したゲームの楽しみ方を紹介する動画など、それらと連携したコンテンツを作成し、ユーザーが好きなテーマを選べる「テーマ機能」を活用して相互送客を進める予定です。

現在、「テーマ機能」では「犬・猫」や「レシピ」などを提供していますが、ユーザーの趣味趣向はもっと多様です。そのため、テーマ数を増やし、ユーザーが好きなテーマを選べるように、テーマの一覧ページを今後用意する予定です。

さらに、ユーザーが選んだテーマの先に出てくる動画は、例えば同じ「犬・猫」のテーマであっても、ユーザーごとに求めているコンテンツは異なると考えています。

そのため、性別や年齢、好みに応じて最適なコンテンツ提供を行うための開発も進めています。

中村:

ライブ配信に関しては、この半年間、クライアントのプロモシーションを目的としたタイアップ企画を中心に行ってきました。今後は自分たちでオリジナル番組をつくり、「LINE VOOMでライブ配信をしている」というブランディングをしたいと考えています。

6月中旬にクイズ番組を初めて配信しました。第二回目は7月中に配信する予定です。スポットでの配信をしつつ、8月からはレギュラー番組の配信にもチャレンジし、視聴習慣をつけてもらえるコンテンツを提供していきます。

8月にはオリジナル番組を多数配信する予定なので、楽しみにしていてください!

取材日:2024年6月21日

※本記事の内容は取材日時点のものです。LINEヤフー株式会社の社内広報に掲載した記事を一部修正し再掲載しています。

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。