避難所と避難場所の違いは? 災害時の適切な避難先を知る「避難所開設情報」

今年も、梅雨や台風など雨の季節がやってきます。みなさんは、地震や台風、大雨などで自宅やその周辺が危険にさらされた時にはどこに避難すれば良いか知っているでしょうか。また「避難所」と「避難場所」の違いについて知っていますか?

Yahoo!天気・災害では、災害で家で過ごすことが危険になったときに避難する「避難所」について、「開設している(避難できる)のか」わかる情報をリアルタイムでお届けしています。

今年1月にリリースされたこのサービスの背景、災害に対する備えとして事前に確認しておきたい情報、将来の展望などを担当者に聞きました。

- 橋本 奈緒子(はしもと なおこ)

- 企画として天気・災害サービスを担当。避難所開設情報の責任者としてプロジェクトをリード。

- 赤木 祥平(あかぎ しょうへい)

- 2019年、ヤフーに入社。天気・災害サービスでデザイン業務を担当している。

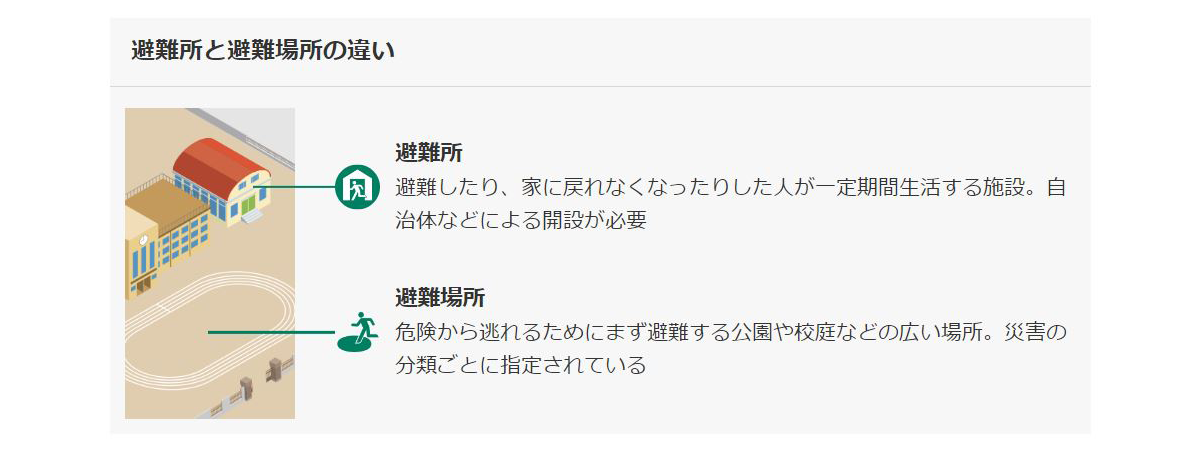

避難所と避難場所の違い

――まず、「避難所」と「避難場所」の違いについて教えてください。

「避難場所」は災害発生時、危険から逃れるためにまず避難する場所です。大きい公園や校庭などの広い場所や高台などが多いです。洪水や津波などの種類ごとに安全性などの一定の基準を満たした場所が自治体に指定されています。災害によって違うので、事前に自宅や職場周辺の避難場所を確認できていると安心です。

「避難所」は、避難したり、家に戻れなくなったりした方が一定期間、生活をするための施設です。体育館や地区センターなどが指定されていることが多いです。

どちらも避難を考えた際の避難先の選択肢ですが、それぞれの特徴を知っておくと、もしものときの判断に役立つと思います。

左:避難場所、右:避難所

避難場所と避難所の違い

「避難場所」は災害発生時、危険から逃れるためにまず避難する場所

「避難所」は災害で家に戻れなくなった住民が一定期間生活をする場所

避難所開設情報とは

――今年から提供を開始した避難所開設情報は、どのような情報なのでしょうか? 提供に至った理由や背景を教えてください。

「避難所の開設情報」は、災害が発生したときに自治体が開設する避難施設の詳細な情報をお届けするものです。

避難所や、避難場所も施設によっては、災害の状況を見て自治体の方々が開設する施設を決め、避難者を受け入れる準備をされています。

「この避難所は開設しており利用可能」という情報を提供することで、災害発生時に避難を考えたとき、避難や避難先を選ぶ際の判断がしやすくなるのではないかと考えました。

この開設情報については、実は「避難情報(※1)」や「避難場所マップ(※2)」の提供を開始したときから必要と考えていました。

ただ、検討を開始した当時は、全国の開設情報がまだそろっていなかったり、地図上で各施設の位置を示すことが難しかったり、といった課題がありました。

その後、自治体の方々のご尽力もあり全国のデータがほぼそろい、避難所の位置も地図に表示できる形になったため、今年から開設情報として提供できるようになりました。

開設情報では、自治体が配信する災害情報共有システム(Lアラート(※3))の「避難所情報」を活用しています。

※1 避難情報

※2 避難場所マップ

※3 Lアラートとは(総務省)

「避難情報」「避難所開設情報」をよりわかりやすく伝えるために

――開設情報の見せ方で特に工夫した、力を入れた点を教えてください。

当初の目的は、避難情報に「どの避難所が開設されているか」という避難所の開設情報を追加するシンプルなものでした。しかし、実際に進めていくと「そもそも避難情報の理解が難しい」と感じるユーザーが多くいることがユーザビリティテストの結果から明らかになりました。

そのため、「開設情報」を追加するだけでなく、避難情報についてもユーザーテストを実施し、専門家の意見を取り入れながら、避難を考えたときにより理解しやすい形にしていきました。

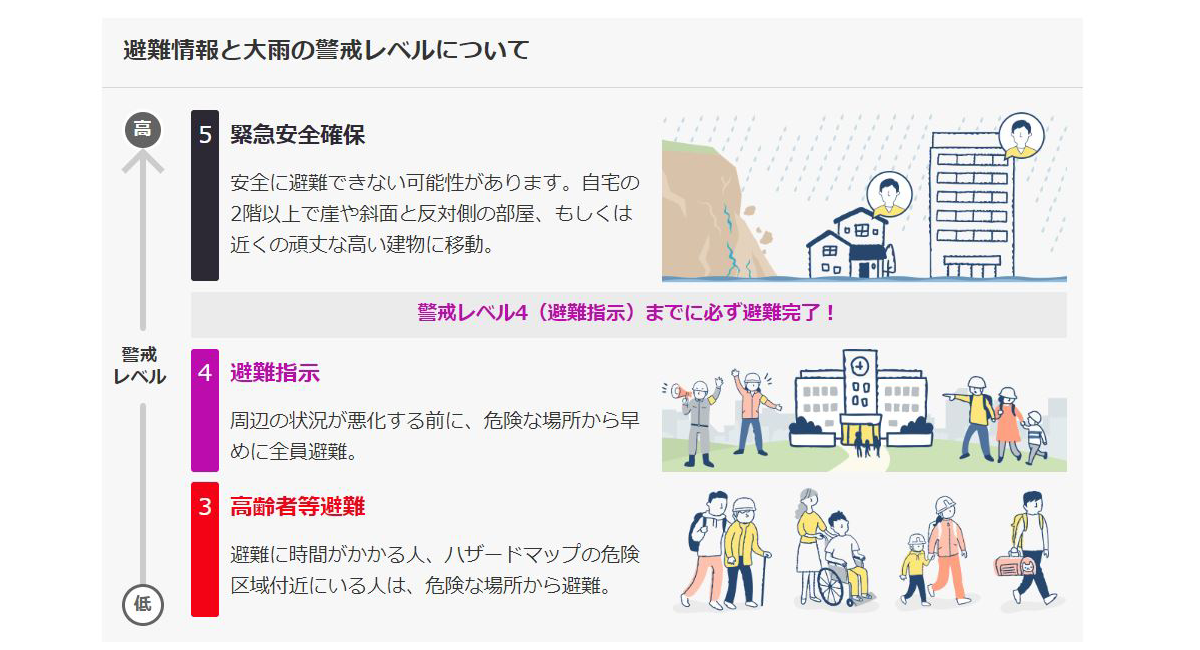

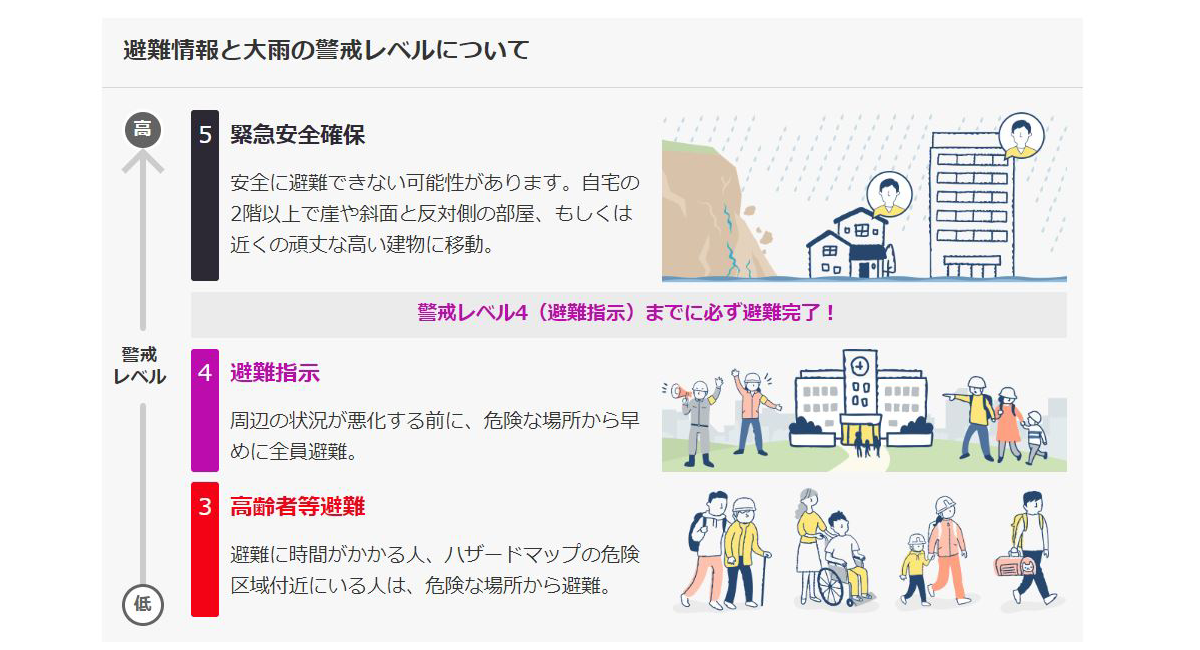

たとえば、「高齢者等避難」や「避難指示」などの表現は色や文言の意味自体、理解するのが難しい、という声もあったため、実際にとるべき行動や対象者をラベルとして明示してわかりやすくしています。

左が改善前、右がラベルを追加し改善したもの

また、避難情報が発表されたときに「レベル4、土砂災害警戒のため」と言われても、何を意味するのか、どう行動したらいいのか、わからない方も多いのではないでしょうか。

天気予報で「晴れ、24℃」と言われたら、ほとんどの人がどのような天気のことか想像できそうですが、避難情報に触れる機会はそれほど頻繁ではなく、同じようにとらえることはまだ難しいと思っています。

情報を表示する画面で警戒レベルの説明テキストも表示している

実は、検討を開始した当初は、わかりやすさを優先してできるだけシンプルにしようと、表示要素を削減する方向で考えていました。ですが、要素を削減すると「この情報は何を意味するのか?」とユーザーが疑問を検索したりSNSから情報を探したりしてしまい、避難の判断までに時間がかかってしまう可能性があることが、ユーザビリティテストでわかりました。

そのようなことを避けるためにも、ユーザーが最短時間で適切な判断ができる情報提供を目指したいと考えました。

そのため、要素を削減するのではなく、ユーザーが迷わないようにできるだけ具体的な情報を表示したり、詳細情報へリンクしたりする形へと変更しました。

具体的には、必要な情報はしっかり表示し、さらに説明イラストを追加して読みやすくするため工夫しました。

たとえば、以下の「避難所と避難場所の違い」は、初めて避難情報に触れるユーザーには、すぐに理解するのが難しいかもしれないと思い、すでに理解されている方には冗長に感じるかもしれない情報ですが、あえて追加しています。

いつ、どこへ避難すべきか判断するために確認しておきたいこと

――災害発生時に避難情報や避難所開設情報を受け取っても、「〇〇へ避難しよう」「このまま自宅にとどまろう」など判断するのはやはり難しいと感じます。ユーザーのみなさんにお伝えしたいこと、事前に確認しておいてほしい情報はありますか?

避難所の開設情報を提供するにあたって最も懸念していたのは、「すべての人が『その避難所に向かうべき』という誤解を生んでしまうかもしれない」ということでした。

避難所が開設されたからと言って、必ずしもそこに避難すべきというわけではありません。自宅が安全だったら離れる必要はないですし、より安全なところにある親戚や友人の家に避難させてもらうこともできるのではないかと思います。

あくまでも避難所への避難は一つの選択肢です。

「避難所への避難」が必須と誤解されることは避けたいと考え、同じ画面内に「避難所へ行くことだけが避難ではない」というメッセージや他の避難手段もあわせて表示しています。

また、ハザードマップや災害マップを事前に確認して、自宅や職場・学校などの周辺にどのようなリスクがあるか把握しておいていただけたらと思います。

それが最初の準備になり、避難所が開設されたときにどう行動するべきか、判断を迅速に行うための基盤にもなるからです。

災害時に適切な場所に避難できるよう、避難所の場所や行き方、開設される基準や避難所の性質なども事前に理解しておくとよいと思います。

「防災タイムライン」では、現在地や自宅の位置から水害や地震、津波の危険度を一覧で確認できますので、ぜひ活用していただきたいと思います。

たとえば、水害が発生した際にご自宅周辺がどの程度浸水する想定があるか確認しておくことで、「自宅はマンションの5階だからとどまるのがよさそうだけど、備蓄品は準備しておこう」「2階まで水没するなら、安全な場所へ避難が必要だな」など、もしものときの想像がしやすくなります。

今後の展望

――ユーザーに災害時に適切な判断をしていただくために、今後さらに検討していきたいことはありますか?

避難に関連する情報をすべて地図上で展開したいと考えています。ユーザビリティテストの結果から、自分が今いる場所や最寄りの避難所、避難所に移動する道中の地形や災害の周辺状況など、いろいろな情報を組み合わせて総合的な判断をすることが重要だということがわかりました。

ユーザーの意思決定にさらに貢献するためにも、最終的には見るべき避難情報を一つにまとめて見せたいと思っています。

現在はリスト形式で情報を提供、避難所の位置はマップ上で確認できる

災害時にどう行動するかは、その方がいらっしゃる場所や災害の状況などによって異なると思います。ですが、今は多くの情報が市区町村単位にとどまっています。今後はユーザーの個々の状況に合わせた情報を提供できればと考えています。

避難者数や避難所の混雑状況などは、ユーザビリティテストでも、とてもニーズの高い情報でした。一方で、自治体の方々にとっては、災害時でもあり、リアルタイムでの情報提供はご負担が大きいとうかがっています。少しでも負担を減らす方法や、よりよい情報を届けるための方法も考えていきたいですね。

災害が発生し、周囲が危険な状況になったとき、「逃げるのか、逃げないのか」。もし逃げるのであれば「どこに逃げるのか」を判断するのはご自身ですが、その判断の助けになる情報をお届けすることには貢献できるのではないかと考えています。

今後も、より役立つ情報をわかりやすくお届けできるよう取り組んでいきます。

関連リンク

取材日:2024年5月9日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。