僕たち4人はとても個性が強くて、意見がしょっちゅう対立します。

今回の発表スライドの消去やプレゼンテーション中のフレーズについても、何度も議論しました。ぶつかった意見をまとめるのが一番大変でした。このような困難を感じた時はどのように乗り越えたらよいでしょうか?

壁を乗り越え、楽しむ未来へ LINEヤフーと高校生の「未来の対話」

LINEヤフーは、中高校生を対象とした「IT人材育成プロジェクト」を通じて、未来を担う世代が時代とともに変化する社会課題を自分の力で乗り越え、挑戦できるようになることを目指しています。

その取り組みのひとつとして、中高生の「生きる力」を育む探究学習プログラム「クエストエデュケーション(※1)」に参加。LINEヤフーのミッション「世界中に『こころおどる』が連鎖する未来のネットサービスを提案する」に取り組んだ学生たちに、約100名のボランティア社員が伴走しました。

この記事では、全国のエントリーチームが1年間の成果を発表する祭典「クエストカップ(※2)」でLINEヤフー賞を受賞した2チームのみなさんをLINEヤフー本社オフィスにお招きして実施した、執行役員2名との「未来の対話」の内容を一部ご紹介します。学生さんたちからは、今回のミッションを通じて感じたことや悩みなど、素直な質問が投げかけられました。

※1 クエストエデュケーション

現実社会と連動しながら中高生の「生きる力」を育む探究学習プログラムの総称。学生は企業からのミッションや社会課題、商品開発などのテーマに取り組む。全国42都道府県440校、8万8,000人※の中高生が受講、探究学習プログラムでは日本最大規模。(2024年3月31日時点)

LINEヤフーは「クエストエデュケーション」の企業探究コース「コーポレートアクセス」に2022年度から参加している。

クエストエデュケーションとは(教育と探求社)

※2 クエストカップ

なお、今回学生たちが提案したアイデアとプレゼン内容、LINEヤフーからのフィードバックについては、教育と探求社さんの記事もあわせてご覧ください。

【開催報告】2023年度コーポレートアクセスに参画されたLINEヤフーが、企業賞を受賞した2チームと「未来の対話」企画を開催

- 西田 修一(にしだ しゅういち)

- 執行役員・サステナビリティ推進統括本部長。2004年、ヤフー入社。2006年から「Yahoo! JAPAN」トップページの責任者を務める。2013年に検索部門へ異動。2015年に検索事業本部長およびユニットマネージャーに就任。2017年より執行役員。

- 齋藤 菜津子(さいとう なつこ)

- 2004年、ヤフー入社。2018年よりディスプレイ広告ユニットマネージャー、2019年より検索連動型広告ユニットマネージャーを務め、現在マーケティングソリューションカンパニー マーケティングPF統括本部 統括本部長。2023年より執行役員。

- 「布団が吹っ飛んだ!!」のみなさん

- 聖心学園中等教育学校

- 「春ヲ見ル」のみなさん

- アレセイア湘南高等学校

困難を感じたとき、どのように乗り越えてきましたか?

まず、個性豊かなみなさんが短期間で意見をまとめて、このステージに立つまでに来られたことは、本当にすばらしいことだと思います。

ビジネスの世界でも、多くの人の意見を整理してまとめなければならない場面は多くあります。みなさんが4人で一緒に頑張り、意見の食い違いを乗り越える過程を経たことで、結果的には深い絆が生まれ、10年後、20年後も続くものになることもあります。

私もみなさんと同じような経験をしたことがあるので、当時の感情や経験を思い出してなつかしい気持ちになりました。

これまで多くの経験をしてきましたが、特に記憶に残っているのは、強烈な意見の対立があった経験です。自分だけで何かをチャレンジするときは、その結果は自分だけのものですが、他人との関わりがある大規模なプロジェクトでは、意見の対立をどうにかして解決しなければなりません。

過去にプロジェクトマネージャーとして関わった約100人規模の大きなプロジェクトでは、パートナー企業、営業、エンジニアなど、さまざまな職種の人が関わっていました。その中で、エンジニア同士、エンジニアと営業といった対立が頻繁に起こりました。そのときに、どの意見を取り入れるか、どのようにして折衷案を各者に認めてもらうか、かなり悩みました。うまくいかない日々には泣きながら帰宅したこともあります。

でも、そのような困難な状況でも「これを乗り越えたら必ず自分の糧になる」「最終的にはうまくいってみんなで成功を祝うことができる」というイメージを常に描いて頑張り続けました。

その結果、しっかりとゴールに到達し、みんなと喜びを分かち合うことができました。そして、今でもとても仲が良く、何でも話せる仲間もできました。

何かをアウトプットする過程は、自分の思いを形にする時間だと感じました

私は、中学生の頃から「生きる意味」について考えていて、高校生になってからも多くのことを考え続けていました。

このプロジェクトに参加したことで自分の思いが明確になり、それを世の中に広めたいという思いが強まりました。今回のように企業の企画を考えることでも自分の思いを形にできることを学びました。

そうですね。今回プレゼンしていただいたような何かをアウトプットする過程は、自分と向き合う時間になります。部活や勉強など、アウトプットする過程を通じて得られるものは、その成果だけでなく、多くの意見交換や自己反省を経ることで、自己理解が深まることもあります。

みんなと一緒に何かを作る体験は価値ある経験ですし、それに伴って得られる自己理解は、その成果の一部だと思います。

みなさんに今回発表いただいたテーマは、みなさんが作りたい世界を具現化していると感じました。実現を目指してこれからも頑張ってください! 応援しています。

「未来の対話」の様子

やりたいことがあったときの周りの人の巻き込み方がわかりません...

私は、今回のクエストカップに全力で取り組みたいと思っていましたが、他のメンバーはテストや学業に集中したいという気持ちがありました。

このような状況のとき、どのように他の人を巻き込んだらいいか、今後どのように行動すれば良いのかアドバイスをいただけますか?

あるYouTubeの映像を紹介しますね。この動画では、一人の男性が広場で一人踊り始めます。最初はみんなが彼を「クレイジー」と思っている様子ですが、次第に他の人が加わり、踊っている人の方が楽しそうに見え始めます。

そして、どんどん多くの人が巻き込まれ、踊りに参加しない方が逆に浮いて見えてきます。

この映像から、一人でも情熱的に何かを語る人がいると、他の人が次第にその動きに引き込まれることがわかります。

一人がはじめたダンスが、同じ会場にいた人々の関心を集め、次第に多くの人が一緒に踊り始める

私は、誰かに何かを伝えることを三段階で考えています。

一つ目は「理解」。伝えることを理解してもらうことが最低限必要です。

二つ目は「共感」。相手が「なるほど、そう思う」と共感してくれることです。

最後の段階が「共鳴」。これは、相手の心が動いて自分も行動を起こそうとする段階です。

もし、理解や共感がなくとも「あなたが言っていることはよくわからない。でも、あなたがそこまでやりたいというなら、協力しよう」と一緒に何かできないかと思ってもらえる状態になることもあります。

理解や共感を超えて共鳴を生むためには、先ほどお話しした、最初に踊りだした男性のように、自分が情熱を持って取り組むことが最も重要だと思います。

自分の情熱や思いをうまく伝えるにはどうしたらいいですか?

ありがとうございます。ただ、「情熱を持って取り組む」ことができても、その自分の情熱をどのように表現すれば他の人にうまく伝わるのかがわかりません...。

まず、「どのように伝えたら伝わるか」「もっと伝えたい」と真剣に考え、失敗を含めて試行錯誤することが大切だと思います。私も、これまで多くの人を説得したり、大勢の人の前で話したりといった経験を通じて、自分なりの手法を作り上げてきました。

「伝える」ときには、相手を理解し、その人に合わせたメッセージをカスタマイズすることが大切です。特に難しいのは、誰か特定の人ではなく、考え方や背景が分からない大勢の人に対して伝えることです。具体的には、プレゼンテーションのような「1対多」の状況は難易度が高いと思います。

私がよく使う手法は、メタファー(比喩)です。具体的な出来事に置き換えて説明することで、自分の体験に結びつけて理解してもらいます。

たとえば、映画のシーンに置き換えて説明すると「ああ、そういうことか」と理解してもらえることが多くあります。これは、多くの人に理解してもらえる有効な手法だと思います。

高校生との対話を通じて感じたこと、今後の展望

今の高校生たちは、物心ついた時から当たり前のようにタブレットやスマートフォンに触れてきた世代です。そして社会はというと、グローバルではサステナビリティという大きな流れがあり、デジタルネイティブである彼らは同時にサスティナビリティネイティブとも言えるのだと思います。

彼らはいずれ社会をより良くするための原動力になるはずです。「ライフプラットフォーム」をミッションに掲げる私たちは、彼らが心地よく暮らし、存分に活躍できるような環境をしっかり整えていかなくてはと、彼らとの対話を通して改めて思いました。

聖心学園中等教育学校のみなさん、アレセイア湘南高等学校のみなさんの熱意のこもったプレゼンと、ゴールに向かってまっすぐに努力する姿勢に触れ、今の10代が大人になって切り開く未来にワクワクし、私も刺激をいただきました。

5年後、社会人になったみなさんが未来に向けた情熱を解き放ち、存分にチャレンジができるように、そのステージをLINEヤフーが提供し、一緒に未来を作っていきたいと思います。5年後が楽しみです。

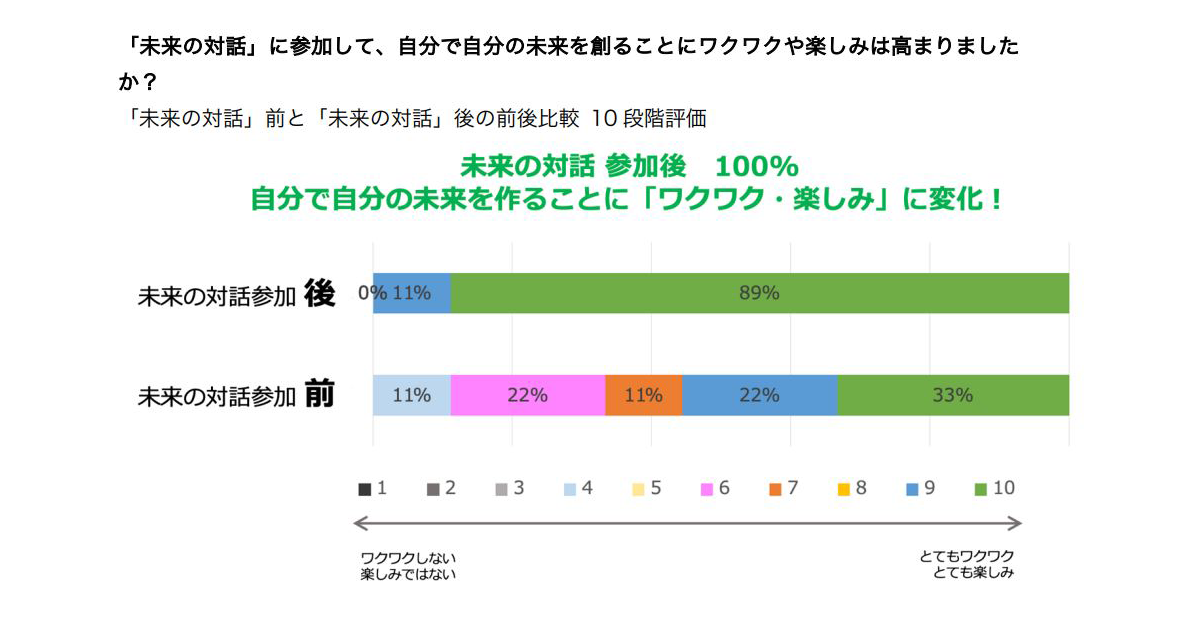

「未来の対話」実施後のアンケート結果

「未来の対話」に参加した学生さんの多くが「自分で自分の未来を作ることが楽しみ!」と感じてくださったようです。最後に、このイベントを企画した竹安に、未来の対話を実施してみて感じたこと、今後の展望を聞きました。

「未来の対話」は、これから未来を創っていく高校生のみなさんが、人生の困難や障壁に直面したとき、それを乗り越えて未来を楽しみにするきっかけを提供することを目指して実施しました。

西田と齋藤からは、次のようなメッセージが伝わってきました。

- 困難に直面した時にそれをどう捉えるかが重要

- 自分がどうしたいのか、どのような未来を作りたいのかを自問自答することで、未来を切り開くことができる

直面する困難は多種多様で、それを乗り越える方法も個々の感性、個性、そしてその時の環境によって無数に存在します。それぞれが「私はこうしたい!」という意志を持ち、試行錯誤を楽しみながら創造する未来が、日本や世界の素晴らしい未来につながることを想像するだけでワクワクしました。

私たち大人も、「クエストエデュケーション」で出会った中高生との交流を通じて、本気でやり抜くことで湧き上がる喜びと葛藤を間近で見せてもらい、多くの刺激を受け取りました。自らの未来を創り続けると同時に、これから社会に出る未来世代に叡智(えいち)を引き継げるように切磋琢磨(せっさたくま)し続けたいと感じました。

関連リンク

取材日:2024年3月29日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。