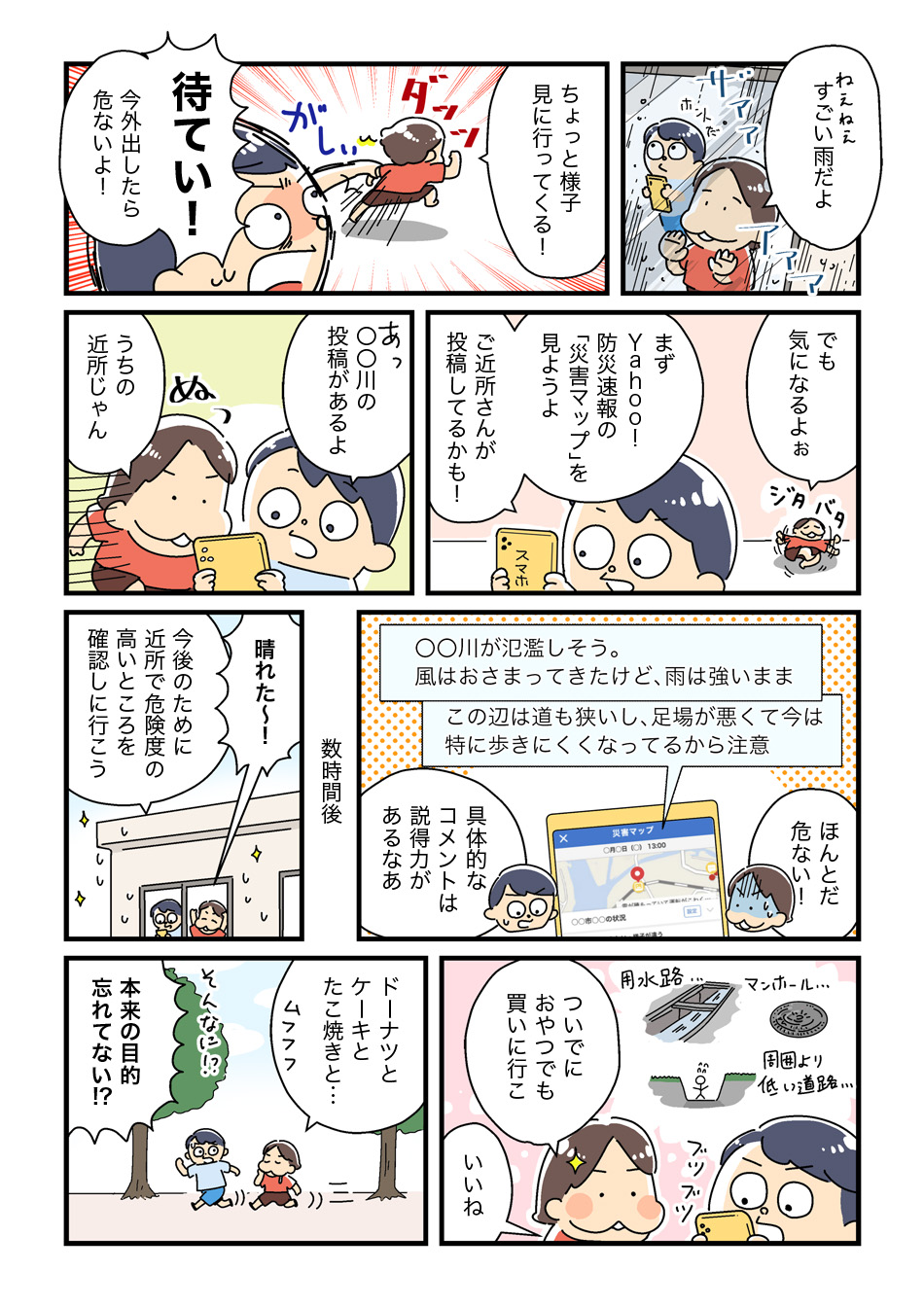

災害時にリアルタイムで現在地の災害状況を共有できる「災害マップ」

LINEヤフーが提供している「災害マップ」は、災害発生時にその場にいる人々がリアルタイムで現在地の被害状況を共有できる機能です。「災害時に逃げ遅れてしまう人を少しでも減らしたい」「一人でも多くの命を救いたい」という強い思いから、2020年3月に提供を開始しました。

災害マップが生まれた背景、誤った情報や憶測などの投稿を抑止し、正確で価値のある情報を届けるために取り組んだことなどを、担当者に聞きました。

- 田中 真司(たなか しんじ)

- 民間気象会社、一般財団法人気象業務支援センターを経て2008年にヤフー入社。気象予報士。Yahoo!天気情報、Yahoo!災害情報の企画担当として10年以上天気・災害の業務に従事。「雨雲レーダー」の開発や「Yahoo!防災速報」の立ち上げに携わる。「Yahoo!天気・災害」の責任者として大阪拠点の開発チームを立ち上げ、2014年より現職。

- 竹内 美尋(たけうち みひろ)

- 2004年ヤフー入社。Yahoo!商品検索、Yahoo!モバイル(検索)の企画・運営、Yahoo!知恵袋のサービスマネージャー、Yahoo!マップ企画、Yahoo!防災速報の責任者などを経て、現在はYahoo!天気・災害の企画デザイン部長を務めている。「災害マップ」の立ち上げに携わる。

災害マップが生まれた背景

――災害マップは、どのような背景から生まれた機能なのでしょうか?

竹内:

私は、Yahoo!知恵袋など「ユーザー参加型」のサービスに長く関わってきたため、「ユーザーの力をお借りする」ことが天気や防災のサービスでも生かせるのではないかと考えていました。

災害マップの着想は、2018年に発生した西日本豪雨(平成30年7月豪雨)から生まれました。被災地へ視察に行った際に、自治体やメディアが迅速に避難情報を提供していても、住民は避難をためらうということを改めて実感しました。以前からあったこの課題がさらに明確なものになったのが、この豪雨だったと思います。

岡山県倉敷市真備町の様子:2018年7月25日、竹内が撮影

自治体が提供する情報は、どうしてもその自治体内の情報に限られます。そして、自治体はさまざまな防災対策や災害対応も同時に行う必要があるため、提供できる情報や支援には限界があります。また、個々の住民の状況まで自治体がすべて把握することは難しいのが現状です。

そのような状況において「自分で自分の身を守る」ために、インターネットを活用して、災害が発生した地域の方たちが周囲の情報を共有し合い、身を守ることにつなげられないだろうかと考えました。これが、「現地にいるユーザーに情報を投稿いただく」災害マップの構想に至った背景です。

田中:

竹内の構想をもとに、災害マップの機能を検討し、2019年10月11日から約1カ月間の期間限定で試験的に導入しました。その後、2020年3月10日に正式版として提供開始しました。

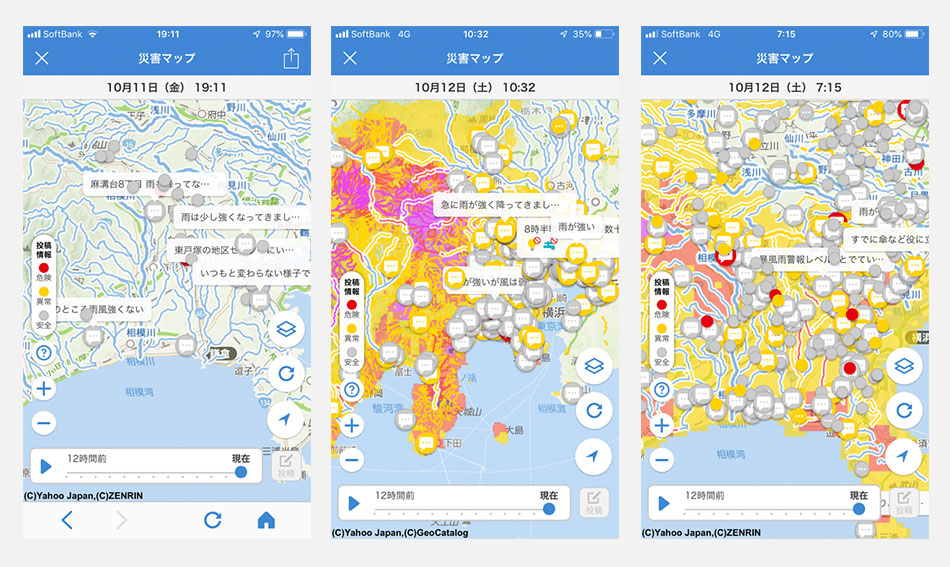

2019年の台風19号による発災時の災害マップ画面

災害発生時に災害マップで確認できる情報

1)災害マップでユーザーが投稿した現地の状況

ユーザーが災害マップに投稿した災害情報を、人の目によるチェックを経て地図上にリアルタイムに表示。電気・ガス・水道などライフラインで異常発生した場合の状況も表示

2)自治体やNPO、報道機関などが投稿した情報

災害状況、避難所、給水所、入浴・シャワー、支援物資拠点、通行止めなど

3)SNS(X)で投稿された情報

SNSに投稿された災害情報を、パートナーの「スペクティ(※1)」が、写真・動画・コメントをもとにAI解析した後、正しい情報か人の目で判断した情報

※1 スペクティ:SNSの情報解析を通じて、災害時に有用性の高い情報をリアルタイムに配信するサービス

――災害マップが提供される前には、どのような課題があったのでしょうか。

田中:

災害マップ導入の背景には、以下の強い課題意識がありました。

1)避難行動の促進

西日本豪雨や2019年の台風19号の際、気象庁は事前に「最大限の注意をしてください」「この期間はこのような被害が発生するかもしれません」と警戒が必要な時間帯や地域についても注意喚起を行っていました。ただ、それだけではなかなか自分ごとにはならず、予想を知っただけでは避難行動につながりにくいのです。さらに自治体が避難情報を出しても避難しない方も多くいらっしゃいます。これはとても大きな課題だと思っています。

災害マップを通して、「近所の現状はこうなっています」「すでに避難が必要な状況かもしれません」という、その地域にお住まいの方にとってより身近な情報を伝えることで、避難を後押ししたり、不要不急の外出を控えるよう促したりして、少しでも身を守る行動につなげていただけたらという思いがあります。

2)発災後に必要な情報の集約

発災後、被災者が必要とする情報が集約された場は、まだ十分ではないと感じています。

たとえば、東日本大震災や熊本地震など大規模災害の際には特設ページが設けられましたが、局地的な災害についてはまだ情報の収集が困難です。災害マップがこのような状況をカバーし、必要な情報を届けられる場になればと思っています。

3)情報の空白期間をなくす

地震など災害発生時の初期情報は、防災速報アプリなどでお伝えしています。ですが、その後の現地の状況については、報道期間などが現地に入るまで詳細がわからず「情報の空白期間」が生じることも課題でした。

2018年に発生した北海道胆振東部地震のように、夜間(午前3時7分)に発生し、外が明るくなるまで被害状況が把握できなかった事例もあります。災害マップを活用することで、情報の空白期間を防ぎ、必要な人がすぐに避難行動をとることができればと考えています。

誤った情報や憶測などの投稿を抑止するために

――ユーザーに情報を投稿してもらう上で、誤った情報やデマなどがあってはならないと思いますが、どのように抑止しているのでしょうか。

竹内:

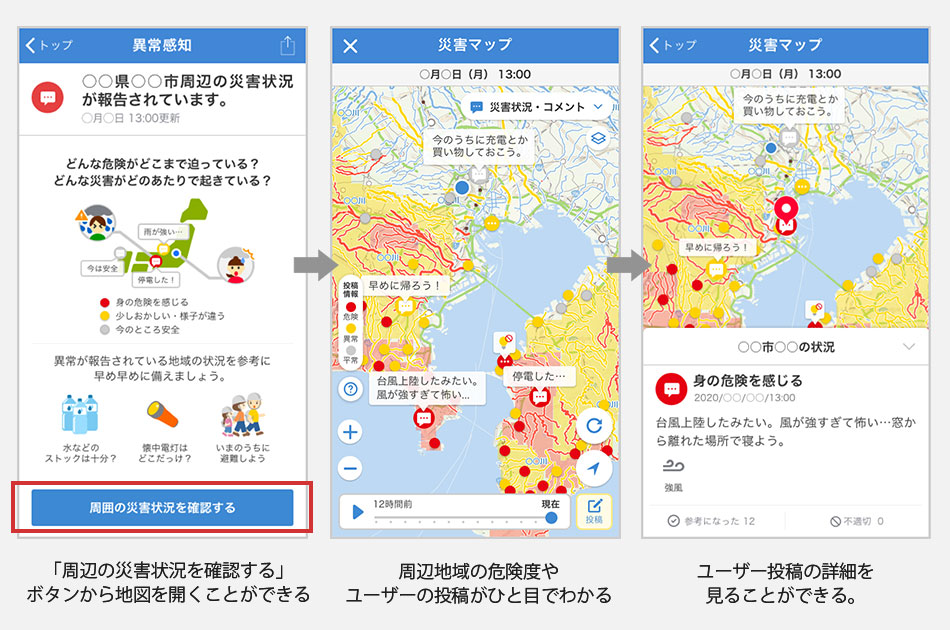

大きな災害の発生時には、SNS上で投稿された情報の信ぴょう性を判断するのが難しくなり、デマ情報が拡散されるリスクもあります。そのため、災害マップでは、実際にその災害に直面している当事者だけが情報を投稿できるように制限を設けることで、誤情報の拡散を防ぎ信頼性の高い情報を提供することを目指しました。

災害マップへ投稿する仕組みを思いつくきっかけとなったのは、2016年に発生した熊本地震です。熊本地震の直後に「熊本の動物園からライオンが逃げた」というデマ情報がX(当時はTwitter)に投稿され、拡散されましたが、その投稿は地震の被害とは無関係な地域の人によるものでした。

防災速報アプリの利用者は防災意識が高い方が多く、多くの利用者が位置情報を「オン」にしてくださっています。そのため、「現在地に災害の危険が迫っている」ことを知らせる防災速報アプリからのプッシュ通知を受け取った方だけが、災害マップで現在地の情報を共有できる仕組みにしました。

誤った情報や憶測などの投稿を抑止するために

災害マップには、その災害に直面している当事者だけが情報を投稿できる

<災害状況の投稿が可能な条件>

- 位置情報をオンに設定

- 以下のプッシュ通知が届いたとき

- 異常感知通知

- 避難情報 (避難準備、避難勧告、避難指示)

- 大雨危険度通知 (警戒レベル3相当以上)

災害マップの今後の展望

――今後、目指していきたいことを教えてください。

竹内:

災害マップでは現在、「異常感知通知」というオリジナルの通知を利用しています。ですが、たとえば、移動する台風による雨と、停滞する「線状降水帯(せんじょうこうすいたい)」による雨の被害は違うため、通知システムをさらに複数パターンに分けることも検討しています。

また、これまでは防災速報アプリのユーザーからの投稿を中心にしてきましたが、今後は外部のパートナーとも連携し、地域の防災関係者とともに平時から有事にわたって役立つ災害マップ作りを目指します。

近年、学校教育の場でも地域の防災マップ作成や危険箇所を確認するなどの活動が行われています。災害マップも、日常から災害への備えを促進するツールとして活用されることを期待しています。普段から災害マップを参照して危険箇所を把握しておき、避難の際などいざという時に役立てていただければと思います。

田中:

災害時に災害マップを使うことで、自分の周囲で何が起こっているかが詳細にわかる、自宅にいるべきなのか避難するべきなのか、正しい判断ができる。これが、災害マップの目指している姿です。

「危険を感じたら避難する」というのが大原則です。また、周囲がすでに危険な状況になっているときは、不要不急の外出を控え自宅に留まることも含めて「自分の命は自分で守る」という意識を強く持っていただきたいと思っています。

ただ、正しく必要な情報がなければ、適切な判断は難しいと思います。ユーザーが正しい情報をもとに判断できるよう、災害マップ上に信頼できる正しい情報を集め、わかりやすく届けることに引き続き取り組んでいきます。

災害マップの歩み

| 2019年 |

期間限定で試験的に導入(主な機能は水害、台風、豪雨などによる被害状況の投稿、閲覧) |

|---|---|

| 2020年3月 |

正式に提供を開始(ライフラインの状況の共有機能を追加) |

| 2020年9月 |

NPO団体や報道機関などからの投稿を開始 |

| 2021年 |

防災士がパートナーに、危険箇所(※2)を収集し掲載 |

| 2021年12月 |

Twitter(現X)に投稿された災害状況もリアルタイムに確認できるように(株式会社Spectee(スペクティ)と連携) |

| ~2024年 |

2021年7月:熱海の土砂災害、2022年10月:静岡県の断水、2024年1月:令和6年能登半島地震において避難所、給水所、入浴・シャワー、トイレ、支援物資拠点、通行止めのアイコンを追加 |

※2 危険箇所:

大雨や台風の時に冠水しやすいアンダーパスや低い橋、大きな地震の際に倒壊の恐れのあるブロック塀、足場のわるい道や見通しのわるい交差点など、危険が発生する可能性がある場所のこと。普段から街中や近所の危険な箇所をあらかじめチェックしておくことで、実際の避難時に避けたり、注意して通ったりする箇所として把握しておくことができる。

災害マップの使い方

投稿は「Yahoo!防災速報」アプリと「Yahoo!天気・災害」のウェブページ(スマートフォンブラウザー版)から可能です。

関連リンク

※ヤフー株式会社のコーポレートブログに掲載した記事を一部修正し再掲載しています。

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。