「正しい情報をよりわかりやすく届けるために」災害マップ 能登半島地震対応の裏側

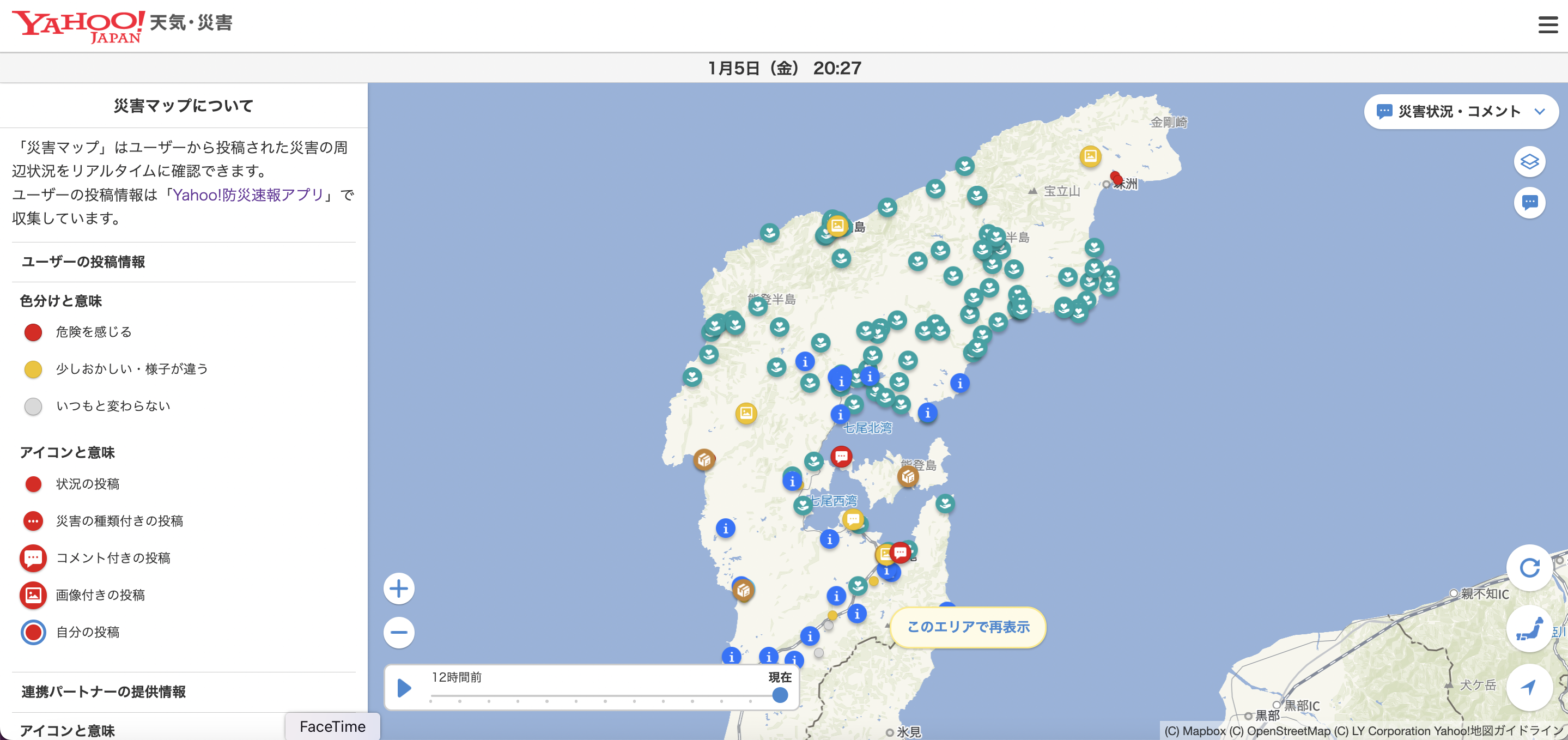

災害発生時にその場にいる人々がリアルタイムで被害状況を共有できる「災害マップ」。2024年1月1日、能登半島地震 発生後に、災害マップに避難所、給水所、入浴・シャワー、トイレ、支援物資拠点、通行止めの情報を追加しました。「ほぼ人力で対応した」というこの追加作業をどのように進めたのか、正しい情報をよりわかりやすく届けるために工夫したことなどを担当者に聞きました。

- 米田 恵(よねだ めぐみ)

- 2018年にヤフー入社。デザイナーとして天気・災害サービスを担当。現在は防災サービスを主に担当している。

令和6年能登半島地震で新たに対応したこと

――元日に発生した能登半島地震への災害マップの対応について教えてください。

災害マップはこれまでの災害発生時にも運用されてきました。1月1日の地震が発生した際にも、すぐに災害状況の収集とユーザー投稿が開始され多くの情報が災害マップに集まりました。

ただ、ユーザーが必要とする支援情報や避難所の開設情報などはまだ掲載されていませんでした。これらの情報は通常、自治体やメディアからの投稿により提供されますが、災害発生直後にはそれが難しいことがあります。そのため、地震発生後2日目からは私たちサービス担当者が情報を集めて投稿しました。

2022年に静岡で断水が発生した際にも、メンバーが手動で災害マップに情報を入力した経験があり、そのときの方法や入力フォーマットなどが今回の対応に役立ちました。

――給水所や入浴シャワー、トイレなど、現地の情報をどのように入手したのでしょうか? さまざまな情報を追加していったプロセスを教えてください。

主に、自治体の公式サイトやYahoo!くらし、防災速報などから情報を収集しました。また、自治体からの支援情報も一部流れてきたので、それらを一覧にまとめ、手動で入力する作業を進めました。最初はメンバー3人で、情報を探し出す班、情報を入力する班に分かれて対応しましたが、自治体からの情報が増えた3日目、4日目からは、対応人数を増やしました。

ただ、自治体などからの公的な情報がなければ、私たちはそれを入力することができません。そのため、情報が必要な地域であっても、情報を提供できないことが最大の困難でした。特に被害が深刻だった輪島市や珠洲市などで情報が不足していました。それを補うため、LINEやSNSなどで現地の人がシェアしている情報なども確認しながら、自治体や自衛隊などからの情報を探して入力していきました。

きょう現在(1月22日時点)では、終了したものも含めて約900件を手動で入力しました。この作業については、まだ終了の見通しは立っておらず、今後も対応を続けていく予定です。

――地震の発生が冬休み中だったこともあり、通常と異なるコミュニケーションの工夫が必要だと思います。メンバーとのやり取りで工夫した点や意識したことは何ですか?

今回の対応では、Zoomを常にオンにしてシフトを組んでいました。そうしておくことで、常にメンバーと話せる環境があり、一人では判断しきれないことも他の人と相談できました。一人で見ていると心がつらくなってしまうような情報でも、複数人で見ることができたことはありがたかったですね。

また、多くの場合で迅速な決定が求められたため、SlackでのテキストベースのコミュニケーションよりもZoomでのコミュニケーションを積極的に活用しました。必要に応じてブレイクアウトルームを設けて、関係者をすぐに招集して決めていくことを意識しました。

テキストを打つ時間は意外と長く、また、そのテキストを複数人が読む状況が生じるため、音声チャットや音声ベースのコミュニケーションを活用することで、より効率的な話し合いができたと思います。

正しい情報をよりわかりやすく届けるために工夫したこと

――情報を迅速に提供する一方で、間違いのない品質を確保するというバランスは難しかったと思います。特に工夫した点があれば教えてください。

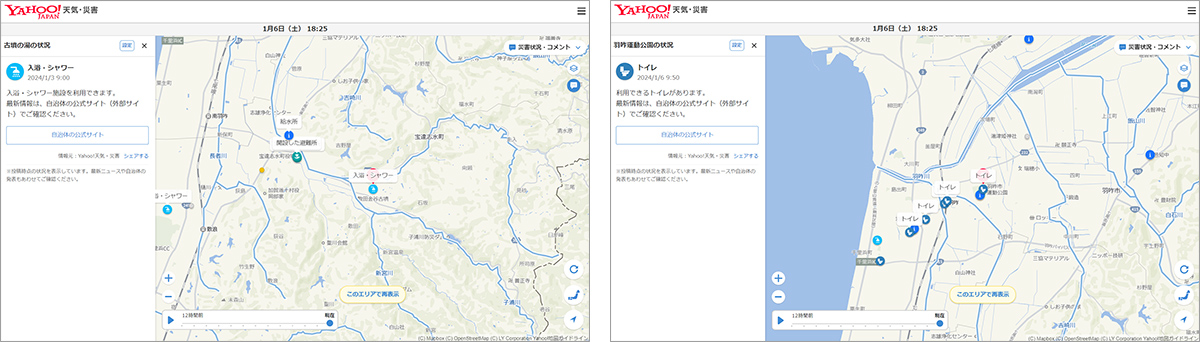

企業や報道機関などの連携パートナーに情報を入力いただくツールで使えるよう、2種類のアイコンを用意していました。しかし、今回は追加で提供した支援情報の種類が多かったため、給水場や支援物資などの情報を1つのアイコンで全てを表現するのは理解しにくいだろうと思い、新たなアイコンを追加しました。さらに、カーナビと連携して道路交通情報を表示できるようになったため、道路交通用のアイコンも追加しています。

地図上には多くのピンが立つため、形だけでなく色でも情報の違いが分かるように工夫しました。たとえば、給水所やトイレ、入浴シャワーなどの水関連の場所は青系の色でまとめました。

――アイコンを増やす作業はどのくらいの期間で完了しましたか?

開発チームがすぐに対応してくれたこともあり、1月5日にアイコンを増やした方がよいのではと検討を開始して、翌日6日には新たなアイコンをリリースできました。

以前から「今後、災害マップに掲載する情報の種類が増えるかもしれない」ということを予想し、準備を進めていました。システムを完全には自動化せず、手入力やアイコンの追加などの柔軟な対応が可能な状態だったことも、スムーズに対応できた理由だと思います。

新しく掲載を開始した情報のアイコン

今後の展望

――今回の対応から、プロダクトの改善につなげられそうなことはありましたか?

まず、避難情報や開設情報などは、地図に情報を表示することで一覧性や理解しやすさが向上すると感じました。また、災害の発生後は、「避難所が開設される」「支援情報が提供される」「書類や手続き情報が提供される」という流れがあります。

被災のフェーズごとに、提供される情報が変わるため、求められる情報をどのようにわかりやすく表示するかは、まだ検討する余地があると思いました。今後、被災フェーズによって情報を分けるなどの表示方法を検討したいと感じました。

また、災害に直面したとき、自身の状況をテキストで表現するのは難しい場合がありますが、写真ならその場で撮影して、後で安全な場所で投稿しやすいのではないかと思います。そして、SNSに投稿された写真や動画を見ると、情報がより伝わることも体感しました。災害マップにユーザーが画像も投稿できる機能を引き続き検討したいと考えています。

――また災害が発生した際には、今回のような対応が最善だと思いますか?

はい。避難所の開設情報などは今後自動化される可能性がありますが、支援情報についてはまだ自治体が運営するサイトが主要な情報源です。

自治体によっては、新たに災害専用サイトを作成するところもありますし、既存の自治体サイトを利用するところもあります。そして、そのフォーマットはかなり異なるため、住民にとっても、どこを見れば良いのか分かりづらい状況を生んでしまいます。そのような情報を整理するためには、現状では人力も必要だと感じています。

災害マップがそれらの情報を一元化してお届けする役割を果たせればと考えていますが、災害マップ以外にも情報が散在しているのが現状で、多くの人が情報を届けようとする結果、どこを見たら良いのか分からないという状況が生まれてしまっています。これはこの地震に限らず、恒常的な課題だと思います。

これらの課題を少しでも解決するためにも、大きな地震や災害が起きたときに何を提供できるのか、最適な解決策を見つけていければと思います。

――最後に、ユーザーのみなさんに災害マップについてお伝えしたいことがあれば教えてください。

災害マップの役割は、災害が発生したときに災害状況を伝えるだけでなく、事前に確認できるハザード情報(危険性情報)なども提供しています。たとえば、今回の地震のような状況では土砂災害はあまり意識されなかったかもしれませんが、事前にハザード情報を確認しておくことは重要です。また、避難場所の情報も掲載していますので、自分の住んでいる地域のマップを確認し、どの地域が危険で、どこに避難できそうかを事前に調べておくことをお勧めします。

また、今回発生した地震は冬休み中でした。休み中には帰省したり旅行したりすることがありますし、休みが明ければ学校や会社に通うことになります。そのように、普段過ごす場所は変わることがあります。自宅周辺の避難場所はある程度知っていても、会社や実家の近くの避難場所は忘れてしまったり、知らなかったりするのではないでしょうか。そのような場所についてもぜひ、事前に確認していただければと思います。

関連リンク

取材日:2024年1月22日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。