災害時、避難行動につながる情報は? LINEヤフー研究所とNHKの共同研究

「検索する」。その行動は今困っていることを調べる行為だからこそ、検索データにはそこにいる人が直面する課題や困りごとが凝縮されています。大雪や台風などの災害時の検索データを分析し、迅速かつ適切な情報提供に役立てるため、LINEヤフー研究所ではNHKと共同研究を実施しました。

刻々と変わる災害状況に応じ、現地ではどんな情報が求められているのでしょうか。共同研究を通じて明らかになったこと、そして今後目指す災害時の情報提供のあり方について、LINEヤフー研究所の坪内に聞きました。

- 坪内 孝太(つぼうち こうた)

- LINEヤフー研究所 上席研究員。東京大学特任研究院を経て、2012年4月よりYahoo! JAPAN研究所(2023年10月よりLINEヤフー研究所に合流)上席研究員。人の行動ログ(位置情報、検索ログ、買い物履歴、センサーデータなど)に着目したデータ解析の研究に従事している。

NHKとLINEヤフー研究所が連携したきっかけ

ーーNHKさんと共同研究を進めることになったきっかけ、研究内容を教えてください。

私が学会で発表した、ヤフーの検索と位置情報を解析した研究内容にNHKさんが注目し、「この解析を災害時に役立てられないでしょうか」とお声がけいただいたことをきっかけに、ビッグデータを活用した共同研究を2022年から進めています。

研究の内容は、大雪の影響で起きた立往生や台風の被害状況について、平常時と比べた混雑状況や検索ワードを分析し、地域ごとの特徴や災害時に必要とされる情報の傾向を探る、というものです。

私たち研究者が行っている解析のもとになるのは、オンライン上のログや行動、位置情報などのデジタルデータです。これらを分析し、たとえば「この検索ワードが増えているから、災害が発生している現地はこんな状況なのではないか」と予測をしています。ただ、これはあくまで推定にすぎません。

一方で、NHKさんには全国に記者ネットワークがあるので、現場の状況をその目で確かめ、現地の人の声も直接聞くことができます。この研究は、明らかにしたい事(お題)を一緒に議論して決め、私たちがデータをもとに推定し、その結果をもとにNHKさんが現場へ行って取材をしてくださるという役割分担で進めていきました。

ーーデータの分析結果から「おそらく災害が発生している現場ではこういうことが起きていて、被災地ではこんなことに困っているのではないか」とLINEヤフー研究所で推測し、NHKの記者さんが現場でその答え合わせをしてくださるような感じですね。

そうです、まさに「答え合わせ」ですね。全国にいるNHKの記者さんたちが現地に出向いて状況を確認してくださることで、データをもとに推定した内容を現地の状況と照らし合わせて検証することが可能になりました。この共同研究でないと実現できなかった、パーフェクトな研究体制です!

まとめ:NHKとLINEヤフー研究所の共同研究は...

LINEヤフー研究所:災害発生時などに検索データを分析し、仮説を立てる

NHK:現地でインタビューを行い、リアルな視点で検証を行う

災害情報を、現在進行中の災害に対応するためのものへ

ーー災害発生時のデータ分析はすぐできるものなのでしょうか?

私たちは、災害時の検索データ分析を通じて、より早くより適切な情報提供を目指しています。これまではデータが一定量たまるまで災害発生後1日程度は解析できませんでしたが、最近はリアルタイムな解析が可能になってきました。

今後の目標は、災害が発生した場合、検索データをリアルタイムに解析し、情報提供に活かすことです。災害時の情報提供を、次の災害に備えるためのものから、「今起きている災害」に役立てるためのものへと進化させていきたいですね。具体的には、災害が起こった直後からデータを解析し、約1時間後には結果が出て、2~3時間後にはユーザーが求める情報をお届けできている状態を目指しています。

ーー災害発生時の検索データを分析することで、他にも見えてきたことはありますか?

「検索」は、その人が今困っていることを調べる行為です。特に、災害に関する検索行動は、より切実なニーズがきっかけになっていると思います。そのため、災害時の検索行動を年齢や性別に分けて解析したら新たなことがわかるのではないかと考え、研究を進めています。

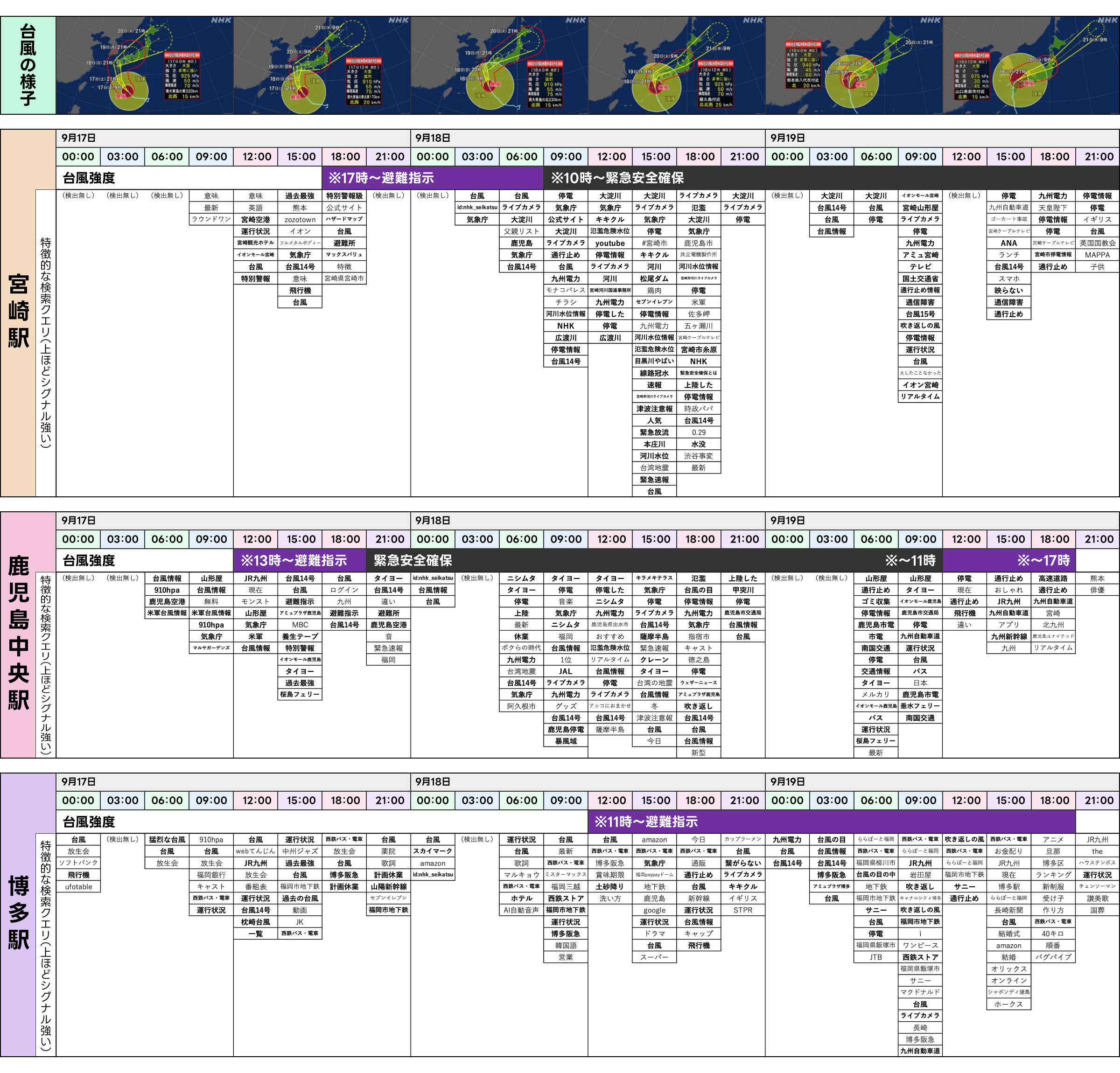

下記のイラストは、同一の台風で被災した各地域の各時刻にはどのような情報ニーズがあるのか、個人を識別できない形で集計したYahoo! JAPANの位置情報と検索情報をかけ合わせて解析したものです。対象地域での検索ワードと、全国で検索されたワードの差を数値化し、対象地域で全国と比べて多く検索されたワードを時間ごとに抽出・分析しました。

同じ台風でも、その影響を受ける地域によって気にする情報は異なっていました。2022年9月に台風14号が日本を通過した際、福岡県では公共交通機関の運行状況、宮崎県では河川の氾濫、鹿児島県ではスーパーの開店状況といった、地元の生活に密着した情報が重要視されました。

同じ災害でも、地域によって異なる情報ニーズに対応するためには、地域特化型(エリアナイズ)の情報や個々の属性に基づいてパーソナライズされた情報の提供が必要だということがわかります。

今年7月に発生した福岡の記録的な大雨による洪水でも、降水量を調べるサイトを見ているのは30~40代が多い、風を気にするのは女性が多い、などの傾向が見えてきました。

このように、年代や性別などで求める情報の違いがデータからわかれば、たとえば、20代の女性がLINEヤフーの災害情報にアクセスしたら水の情報を優先して表示する、40代の男性がアクセスしたら電気の情報を上に出す、など人ごとに必要とされる情報を出し分けられるかもしれません。

国際会議にてポスター発表

災害情報をパーソナライズ化し、自分ごと化できる「避難スイッチ」としての情報を届けたい

ーーこの研究を進めることで、新たに挑戦したいことはありますか?

「避難スイッチ」です。これは私たちが作った造語で、災害時に「この状況は危険だ」と自分ごと化して避難行動を開始するきっかけや情報のことを意味します。現状提供されている情報の例としては「避難指示などの情報」「川の氾濫、電車の運休などの身近な異変」「家族や近所の人からの呼びかけ」などです。

このスイッチも、人それぞれ異なります。避難指示や避難勧告の情報をきっかけに避難する人もいれば、「(地元の)〇〇バスが止まるのはかなり危険な状況だ」と判断する人もいると思います。住んでいる地域のお店やよく乗る電車やバスなど、普段の状況を知っているからこそ、異常時だという判断がしやすいのかもしれません。

私自身、台風の影響が長く続くならと思いスーパーへ食材などの買い出しに行ったら、急遽閉まっていたことがありました。台風接近時の買い出しは危険を伴います。「台風や大雪の影響があるなか食材の買い出しに行けるか、スーパーは開いているか」という情報は、実は災害を自分ごと化できるきっかけにもなるのではないかと感じた経験でした。

この研究を通じて、ユーザーの生活に根ざした災害情報、自分ごと化できる情報を届けられる「パーソナライズド避難スイッチ」の実現を目指しています。

LINEヤフーではさまざまなサービスで災害や減災につながる情報提供を行っていますが、それらのサービスを通じて、本当に避難すべき時に避難できなかった、危機を感じられなかったということのないように、一人でも多くの方に最適な情報を届けられるサービスへとつなげていきたいと思っています。

まとめ

- 災害時に危機感を高め、行動を起こすきっかけになる情報(避難スイッチ)は属性ごと、地域ごとに異なる

- それらの違いに対応し自分ごと化できる災害情報「パーソナライズド避難スイッチ」の実現を目指す

関連リンク

取材日:2023年11月21日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。