先端技術でLINEヤフーのサービスをより便利に LINEヤフー研究所

LINEヤフー研究所(Yahoo! JAPAN研究所とLINEのメンバーが合流して2023年10月に設立)では、LINEヤフーのサービス、大学や研究機関と広く連携しながら研究開発を行っています。研究所のこれまでの活動、研究の成果や今後の展望などを、所長の田島に聞きました。

田島 玲(たじま あきら)

2000年3月 東京大学大学院理学系研究科情報科学専攻。博士(理学)。1992~2002年 日本アイ・ビー・エム東京基礎研究所 研究員、2002~2005年 A.T.カーニー(戦略系コンサルティングファーム) コンサルタント、2005~2010年 日本アイ・ビー・エム東京基礎研究所で数理科学チームをリード。 2011年にヤフー入社。ヤフーのサービス部門間の横断的なデータ利活用に取り組み、2012年7月からYahoo! JAPAN研究所 所長。2023年10月からはLINEヤフー研究所 所長。情報処理学会 副会長(2023年12月現在)。

「LINEヤフーだからこそ価値を出せる」ことをテーマに

ヤフーで研究所設立のきっかけとなったのは、Yahoo! JAPANのサービス開始10周年です。2007年でした。当時の社長が「将来に向けた布石として研究所をつくりたい」と考え、研究に取り組む人たちを外部から集めたと聞いています。現在も、外部企業や大学で研究していた方を中心に研究者として採用しています。2022年は設立後初めて、大学(博士)を卒業したばかりの方を採用しました。

論文のトップカンファレンス(世界最高峰の国際会議)採択数は、企業としてはかなり多い方です。企業内の研究所でありながらもアカデミック(学術的)に貢献し、一方で事業にも貢献しているという意味ではバランスが取れていると思います。

設立当初は、研究内容の発信をメインに取り組んでいましたが、今はトップカンファレンスに採択されるレベルの論文をしっかり出していくこと、LINEヤフーのサービスに貢献していくこと、この両方を軸として活動しています。また、どちらの活動においても「LINEヤフーだからこそできる研究をする」ということを大事にしています。

特に、最近主流となってきているAI領域では、研究の現場とサービスづくりの現場との距離がとても近くなっていると感じています。論文で発表された内容がその数カ月後にはサービスに実装され、その結果を踏まえて新たな論文が書かれることもあります。

LINEヤフー研究所の方針

- トップカンファレンスに採択されるレベルの論文を出す

- LINEヤフーのサービスに貢献する

サービスへの導入実績も含めて研究内容を発信できることが強み

「自由度」を維持することで、サービス側とも健全な関係を保てる

LINEヤフー研究所では、特に「自由度」を大切にしています。企業の研究開発部門では、研究者が増えて規模が大きくなるにつれて、ビジネスへの直接的な貢献が重視されるようになり、本来取り組んでいくべき研究に割ける時間が減ってしまうこともあります。

そのため、「全員が研究を優先してしっかり取り組める」よう、少人数のコンパクトな「研究所」として独立することで、研究内容の自由度を維持したいと考えています。そして、ビジネスと密接になりすぎない立ち位置を保つことで、サービスとの健全な関係を保てると感じています。

また、自由度が高い分、手前味噌とならないよう「(研究所の)外部からの評価」を重視しています。

まず、トップカンファレンスの採択率は約20%のため、そこで採択されたということは研究内容への客観的な評価です。そして、サービスに反映されるためには、研究内容の価値が認められることが必要です。サービス側はその研究を反映するためには開発もしなければいけないですし、使い続けるなら運用のコストも必要です。

そのため「これはコストをかける価値がある」と思ってもらってはじめて、本当にその研究内容を認めてもらえた、評価されたことになると思っています。

LINEヤフー研究所が重視している外部からの評価

- トップカンファレンスの採択率

- LINEヤフーのサービスに反映されること

このいずれかが、研究内容が認められた、評価されたことになる

アカデミック貢献と事業貢献のバランスは、研究員によって異なります。論文を通したり、大学と共同研究を進めたりすることがメインの人もいれば、サービス担当者と一緒に取り組んで、自分の研究が反映されることに喜びを覚える人もいます。また、論文を書く活動がメインな人ほど、インターンの学生、大学の研究室などとディスカッションしながら進めることが多いようです。

研究テーマの決め方は、個々の研究者が学会などで他の研究者と意気投合したことをきっかけで始まることもあり、そのようなときが一番結果につながります。やはり「本人がその研究に燃えている」ことがとても大事だと思います。

研究がサービスに反映された例

研究は3つのステップに分けられます。

1)何をやるか決める

2)つくる(研究開発する)

3)作ったものを伝えて使ってもらう

研究員はこの2)をひたすら進めているようなイメージかもしれませんが、私たちはこの3つにバランスよく取り組むようにしています。

何のテーマについて研究するか決める時にも、サービス側の課題をヒアリングした上でそれも含めて決めていく、研究内容を知ってもらい使ってもらう、その両方をバランス良くできるように意識しています。

ウェブ業界は比較的、技術がそのまま反映されやすい、親和性が高い事業形態だと感じています。「モノ=製品」をつくっている業種では、しっかりつくり込んで製品化し、ユーザーに届くまでには場合によっては何年もかかってしまうこともあります。

それに比べると、私たちの研究は数カ月後にはサービスに反映される可能性もあります。このスピード感は強味だと感じています。

1)位置情報系の機能

一番わかりやすいのは、位置情報系の機能だと思います。特にコロナ以降、混雑系の機能が多く出ていますが、この土台になっているのが「HAAS」という、同意いただいたユーザーの位置情報をIDと連携しながらためるシステムです。

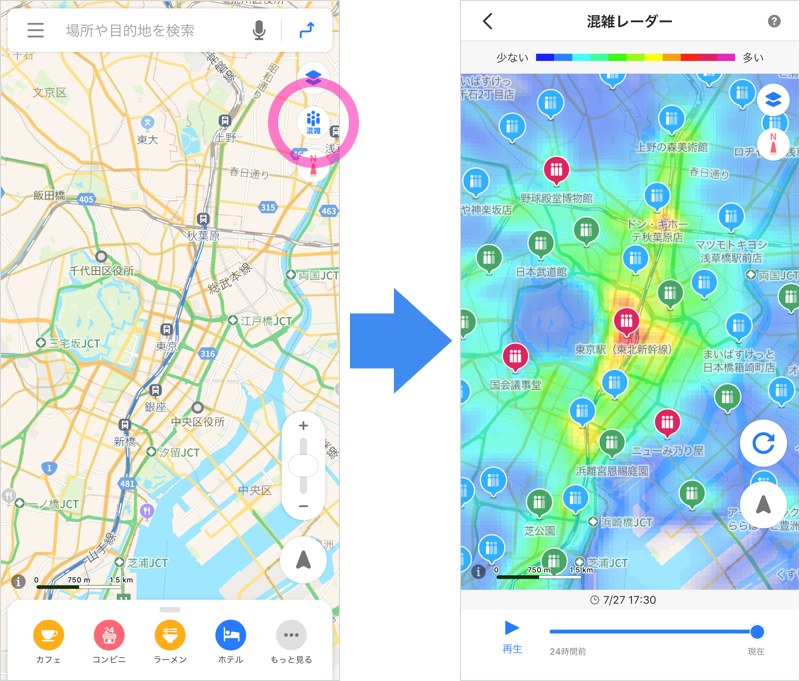

コロナ禍以前から、研究所で「位置情報を使って何か価値を出せないだろうか」と、データを分析しながら研究を進めていました。その後、Yahoo!乗換案内の「混雑予報」やYahoo! MAPの「混雑レーダー」などに反映され、多くの方に使っていただくことができました。

2)パスワードレス認証

ログインに関連したヤフーの「FIDO(ファイド:Fast Identity Onlineの略)」への取り組みは研究員の活動から始まりました。標準化にも取り組んで、他社に先駆けてサービスでも展開することで、この領域をリードしています。FIDOの研究は、先日も情報処理学会で賞をいただいています。

参考)一般社団法人 情報処理学会 2021年度業績賞「パスワードレス個人認証技術の研究開発、標準化、および、商用導入」

これは、パスワードログインに課題があることに早めに着目し、しっかり取り組んできた成果です。こちらも、Yahoo! JAPAN IDをお持ちの多くのユーザーに使っていただくことができました。

3)ユーザビリティの研究

インタラクション領域もここ数年強化しています。日本にも世界レベルで活躍している研究者が多い領域ですが、企業よりも大学が中心です。LINEヤフーにはサービスがあり、インタラクションについて検証し活かす場もあることがメリットです。今後は、この分野でもしっかり結果につなげていきたいと思っています。

LINEヤフー研究所の研究がサービスに反映された例

1)位置情報系の機能:Yahoo!乗換案内の「混雑予報」やYahoo! MAPの「混雑レーダー」

2)パスワードレス認証:FIDO(Fast Identity Online)

3)ユーザービリティの研究

研究を通じてLINEヤフーのサービスをより良いものにし続ける

私たちが取り組んでいる研究内容の多くは、ユーザーのみなさんに普段使っていただいているサービスが、新しい技術やデータ分析によって磨き込まれ、よりよくなるために使われています。

LINEヤフー研究所は、「使っていただくサービスをいかにもっと良くしていけるか」ということに取り組み続けている研究所です。データやAI、技術、そして私たちの研究はそのための手段だということを、常に忘れずにいたいと思っています。

今後は、さきほどお話したようなインタラクション領域の研究をさらに盛り上げていくことで、プロダクトやサービスに貢献できた事例を増やしていきたいですね。機械学習、言語処理、位置情報などはもうある意味、当たり前というくらいさまざまなサービスで使われていますが、同じようにUX(ユーザーエクスペリエンス)への貢献にも取り組むことで、よりよいサービスをお届けしていきます。

LINEヤフー研究所は...

「新しい技術のために出口を見つけ出す」のではなく、「使っていただくサービスをいかにもっと良くしていく」ことに取り組み続けている研究所

関連リンク

※ヤフー株式会社のコーポレートブログに掲載した記事を一部修正し再掲載しています。

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。