高校生の未来を共に創る IT人財育成プロジェクトのキャリア教育プログラム

企業が学生向けに実施するキャリア教育プログラムの多くは、職業体験や疑似体験が中心ですが、LINEヤフーでは「キャリアを考える」ことに焦点を当てて取り組んでいます。その一環として、LINEヤフーのIT人財育成プロジェクト(以下、IT人財育成PJ(※1))は、2023年の8月に高校生向けのキャリア教育プログラムを開催しました。これは、ヤフー社員向けに提供していたプログラムを再設計し、高校生に自分の価値観を見つめてもらう「どんな人になりたい?」として提供したものです。

※1 ITを活用した授業を未来世代に行う IT人財育成プロジェクト

このプログラムを実施した背景、未来世代に伝えたいキャリア観、PJが果たしていきたい役割や今後の展望などを、プロジェクトメンバーの小谷と竹安、このプログラムのアドバイザーであり、LINEヤフーアカデミアの学長でもある伊藤に聞きました。

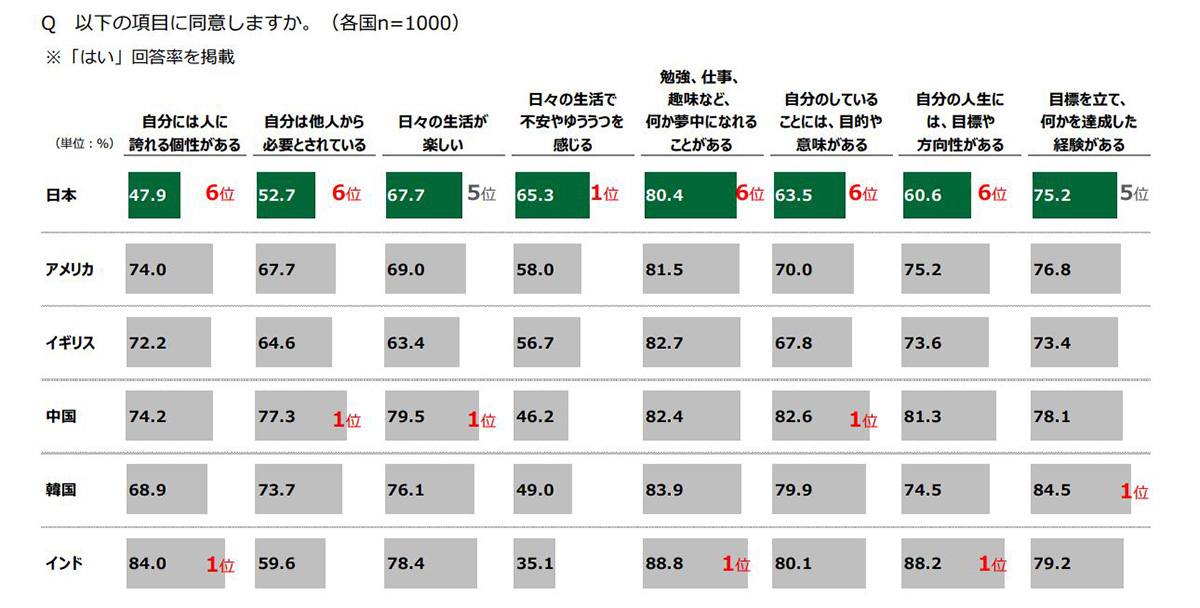

- 伊藤 羊一(いとう よういち)

- LINEヤフーアカデミア学長として次世代リーダー開発に尽力。2021年、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部(武蔵野EMC)を開設し学部長に就任。アントレプレナーシップを抱いて活動する次世代リーダーの育成にも取り組んでいる。

- 小谷 浩一(こたに こういち)

- 2000年にインターネット広告営業としてヤフーに入社。インターナルコミュニケーション室で社内広報、全社朝礼、イベント運営、グッドコンディション推進室で社内レストランの運営などを担当。現在はCSR推進室で会社見学とIT人財育成プロジェクトを推進。

- 竹安 千香子(たけやす ちかこ)

- 2014年に事業開発担当としてヤフーに入社。インターネット広告、検索事業などの案件を主に担当。2022年よりCSR推進室 IT人材育成プロジェクトに参画。「自分の幸せを自分で創る人を増やしたい」と、LINEヤフーアカデミア認定講師として「なりたい自分になる」ワークショップなどを開催している。

高校生が自分を見つめなおすきっかけとして、キャリア教育プログラムを実施

ーー今年の夏に実施した高校生向けのキャリア教育プログラムは、どのような内容だったのでしょうか。

竹安:

今回実施した高校生向けのプログラムは、高校生に職業訓練やプログラミングの疑似体験をしてもらうのではなく、自身に向き合う機会を提供したいと考え実施しました。そのため、自分のことを見つめ直してもらうことや、何が好きなのか、将来どうなりたいのかを考えていただくことを目的に内容を組み立てていきました。

プログラムの前半では伊藤さんに「アントレプレナーシップ(※2)とはどういうことか」「日本の失われた30年の本質」「急速に変化する世の中で未来を創るとはどういうことか」お話しいただきました。その後、その内容を自分ごと化する「どんな人になりたい?」というワークショップを組み合わせて実施しました。

※2 アントレプレナーシップ:「起業家精神」とも呼ばれる。高い志と倫理観に基づき、失敗を恐れずに踏み出し、新たな価値を創造していくマインドのこと。

高校生とヤフー社員(Yahoo!アンバサダー)の対話は1対1の形式で行った。内省を促す3段階のプロセス(リアルでの初日、ワークの提出、オンラインでの2日目)を通じて、生徒たちは自分自身について深く考え、自分の言葉で表現しました。

小谷:

プログラムを組み立てる上で、伊藤さんに何度かアドバイスをいただきました。高校生にモチベーショングラフ(※3)を書いてもらおうと思っています、とお伝えしたときに「社会人にはできるけど、これは高校生にはできないよ」とおっしゃっていましたよね。

※3 モチベーショングラフ:人生を振り返り「どんなときにやりがいを感じたか」「どんなときに気持ちが落ち込んだか」などモチベーションの変化に焦点を当て過去の経験を整理していく手法

伊藤:

うん。高校生や大学生は、まだ人生経験が少ないので、自分を振り返るってことをしないんですよね。

「振り返るって何?」という感じですから。

竹安:

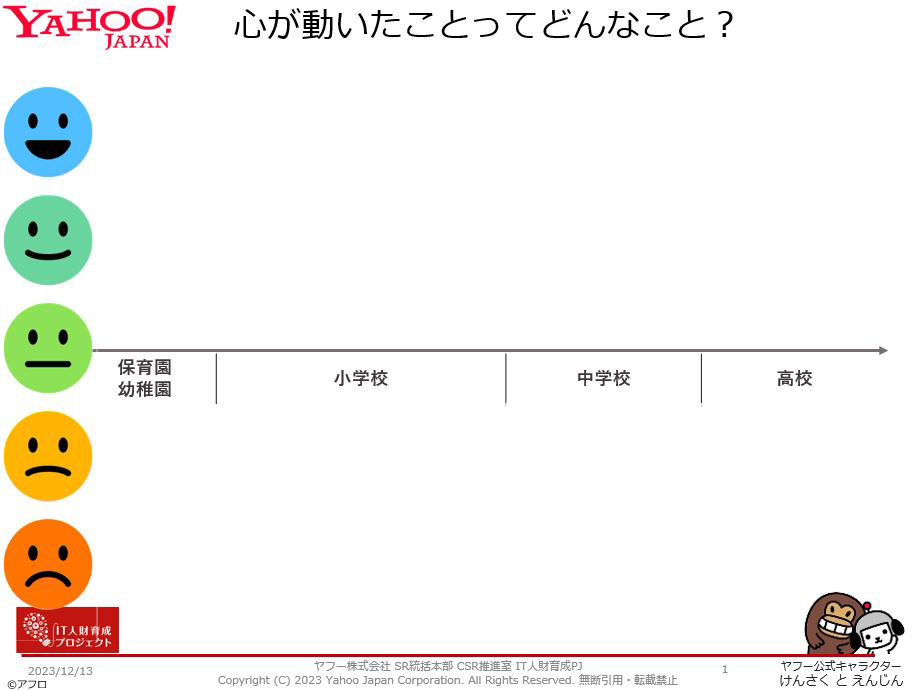

伊藤さんからいただいたアドバイスをもとに、モチベーショングラフはこんな感じで作ってみました。「感情」と言われてもわからないかもしれないと思い、顔のイラストにしたり、自分の人生を振り返れと言われてもピンとこないだろうから「心が動いたってどういうこと?」としてみたりなど工夫しました。

ーーあえて、高校生のみなさんに自分自身について考えてもらうことを重視したのはなぜですか?

竹安:

仕事は人生の一選択肢であり、それがどんな職場であってもそこに至る道のりはそれぞれが何を成し遂げたいか、何が好きで何をしたいのかという自身の価値観に基づいているべき、その方がより生き生きと人生を送れるはず、と考えたことが理由です。

学校教育ではどうしても、「できるだけ良い(=偏差値の高い)大学に進学すること」をまずは目指すことが多いため、このような視点は後回しになってしまいがちです。私自身、学生時代にはこのような視点を持つことはありませんでした。

今、LINEヤフーには生き生きと働いている社員が多くいると感じています。みんな、それぞれ、「ユーザーにこのサービスを届けたいから作っている」「これをやりたい」という思いを持っています。

そのような社員と直接交流してもらうことで、「大人はこんな風にやりたいことを見つけるのか」「仕事はこんな風にやっていくのか」という大人の価値観に触れ、自分についても考えてもらうきっかけになればと考えました。

小谷:

私たちはこれまで、学生たちを対象とした会社見学を実施してきました。会社見学を体験した多くの学生は「楽しそうに働いている大人も多い」という新たな視点を得て帰っていきました。学生たちは企業の紹介やオフィス見学を通じて、さまざまな社員と触れ合い、企業の魅力を直接体感することができます。

私たちが言葉で何か伝えるより、実際にオフィスを訪れて体験することで、思った以上にいろいろなことを感じてくれるようです。より充実した体験を提供できるよう、オフィス内で社会人と対話できるイベントにしたいと思いました。

ーー今夏のプログラムは高校生が対象でしたが、伊藤さんが普段接している大学生と高校生との違いは感じましたか?

伊藤:

大きな違いはなく、彼らが感じていることや考えていることは似ていると思います。

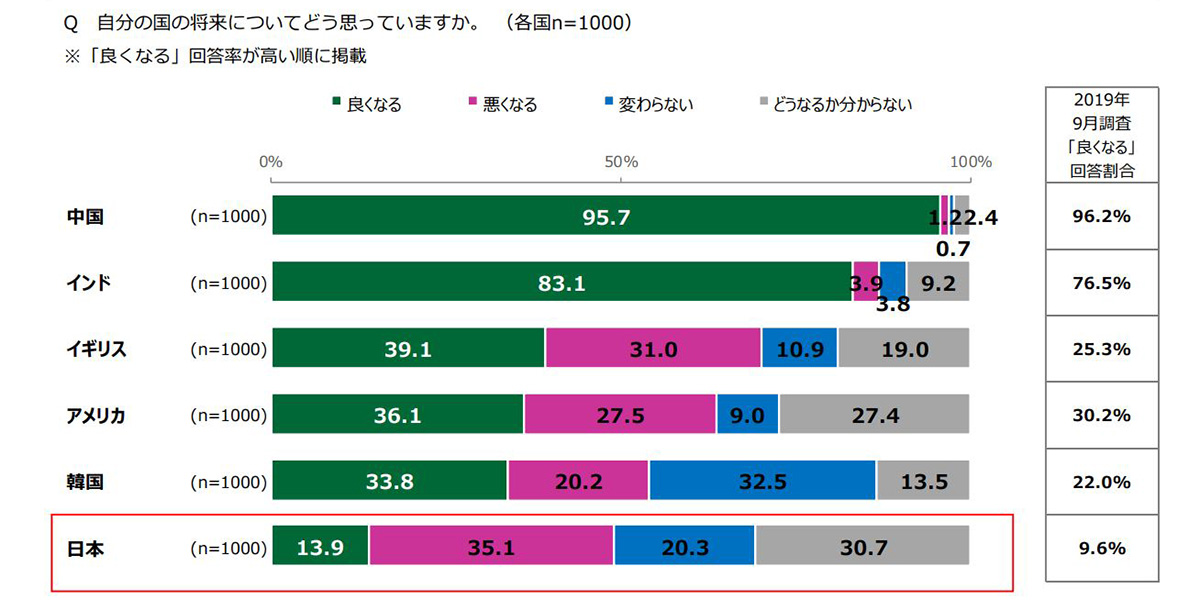

ただ、今の大人たちが学生だったときと大きく違う点は「若い世代が日本に対して期待をしていない」という点です。

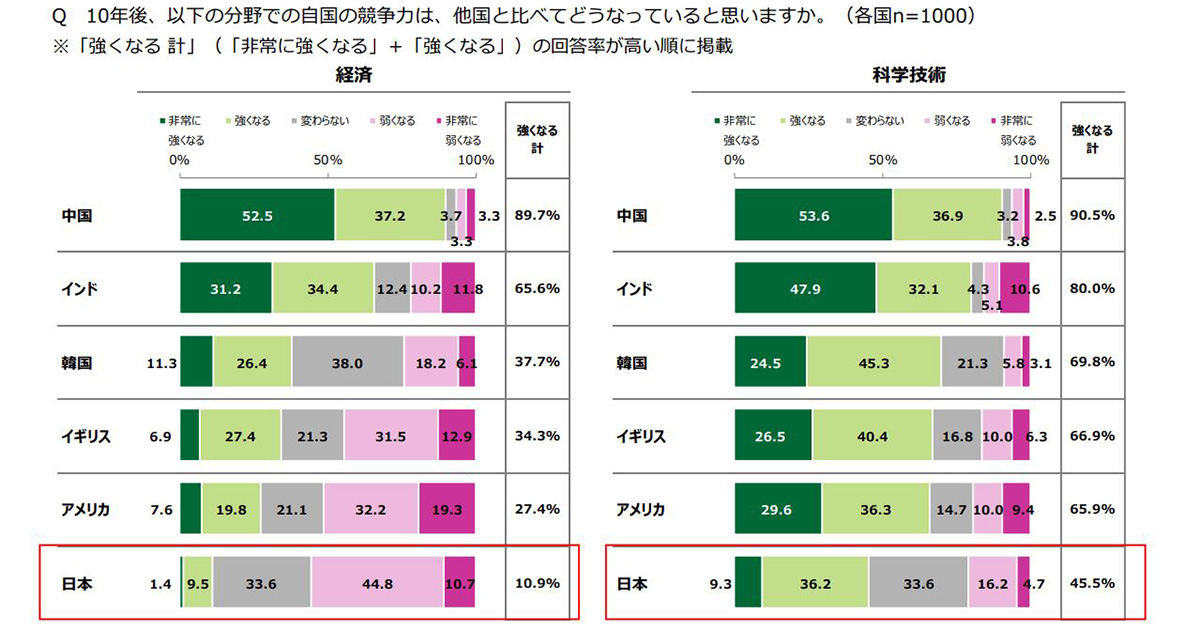

このグラフは日本財団の調査(※4)による、Z世代に対して「日本の将来についてどう思っているか」という問いを投げかけた調査結果です。対象はGDP上位の国々で、中国、インド、イギリス、アメリカ、韓国、そして日本です。人口の多い中国やインドでは、国の将来に対する期待感が高い一方で、日本では「良くない」と感じている人が多数派です。

※4 18歳意識調査(日本財団)

伊藤:

また、「自国の競争力が他国と比べてどうか」という問いに対しても、日本では経済や科学技術の領域で、自国がリーダーシップを発揮できると感じている人が少ないのです。

伊藤:

さらに、「自分には人に誇れる個性がある」「自分は他人から必要とされている」に対しても否定的な回答が多く、自己評価も低い傾向にあります。

伊藤:

これらの結果から、現在の高校生や大学生は自国や自己に対して期待感を持つことができていないと言えます。

これは、日本が経験してきた「失われた30年」が影響しているのかもしれません。私は今56歳なので、日本が好景気だった時期を知っています。その経験がある人々がマネジメントを担っていることで30代前後の世代にはまだ「日本はこれから良くなる」という期待があるかもしれません。

ですが、現在のZ世代の若者たちは、日本が経済的に豊かだった時代を知りません。そのような彼らに、未来に希望を持ってもらうためにも、私たちはこのような教育活動を続ける必要があります。会社見学を通じて実際の働く現場を体感してもらうことも重要ですが、仕事そのものの意義や役割を理解し「感じる」機会を提供することが非常に重要だと考えています。

竹安:

また、今ある仕事が今の若者たちが社会に出る時にも存在しているかどうかはわかりません。だからこそ、一時的に職業体験をしてもらうよりも、彼らが自身で「何をしたいのか」「何が人の役に立つのか」と考えることが重要だと思います。

まず、自分自身がどんな人間で、何がしたくて、どう生きていきたいのか、という自己理解は、今後彼らが人生を進める上での重要な軸となると考えています。

大人世代が未来世代を応援するためにできること

ーーとはいえ、自分がやりたいことを見つけても「どうせできない」とあきらめてしまう人もいると思うのですが......。

伊藤:

私が学部長を務めているアントレプレナーシップ学部では、積極的に起業を目指す学生より、「何かやりたいけど、何をやりたいのか分からない」という学生が多く入学してきます。

この学部には、教員も学生も、お互いの夢を尊重し、応援する文化があるので、彼らは少しずつ自分の夢に目覚め、夢を語り始めるようになります。学生たちからは「この学部は人の夢を笑わないのでとてもいい」という声が多く返ってきました。

たとえば「将来、イーロン・マスクを超える!」と宣言する学生がいても、周囲はそれを笑うことなく、逆に「どうやって超えるのか」と具体的なアプローチをたずねます。その学生は現在、教育を通じてその目標を達成するためフィリピンで活動しています。

このように大きな夢をのびのびと語る学生がいることで、他の学生たちも「古着屋を開きたい」「キッチンカーを運営したい」といったさまざまな夢を語りやすくなるようです。このように、人の夢を笑わずに尊重し、応援することで、学生たちは自分たちの夢を語り、そこへ向かって進む勇気を持てるようになるのだと思います。

とにかく「あなたは何がしたいのか」と、アドバイスせずにひたすら学生たちの話を聞くようにしています。傾聴を通じて若い世代のやりたいことを見つけてあげることは、教師や親である大人たちの重要な役割だと考えているからです。

私たちはつい、若い世代に教えることに焦点を当ててしまいますが、それよりも何を考えているのかを話してもらうことが重要です。最初は自分が考えていることを話すのをためらっている学生も、聞き続けることで次第に自分の考えを自由に表現するようになります。

ーー自由に自分が考えていることを言う。それは、意外とできないことかもしれませんね。

竹安:

私たち大人は、自身の経験からつい、子どもたちが同じ過ちを繰り返さないように助言してしまうのではないでしょうか。ただ、それは子どもたちに自身で経験を積み、失敗から学んで次に活かす機会を奪ってしまう可能性があります。

特に親子の関係では、子どもがなるべく失敗しないようにという思いが強く、忠告が多くなりがちですが、その結果、子どもが自己経験を通じて学ぶ機会が少なくなってしまうかもしれません。

ただ、私自身、自分の子どもではない学生さんたちとの関わりの中では、その制限が少なく「未来は自分で作れるんだよ」というメッセージを伝えやすいと感じます。学生たちが普段接する機会の少ない、「親以外の大人」と交流することには、そのような良い効果があるのかもしれません。

大人が今やっていることをただコピーして教える、あるいは特定のスキルを身につければ何ができるかを伝えるのではなく、「理想の人生を作りたいなら、まず自分のやりたいこと、そして自分にとってのいい人生を見つけることが大切」だと感じてもらえる機会をこれからも提供したいと思っています。

ーー今の自分について振り返り、やりたいことを言語化するためのシートの一部がこちらですね。これをすべて記入するのは、大人でも大変かもしれないですね......。

同じシートをヤフーの社員も記入し、高校生と共有。右のシートは、「〇〇年までにやってみたい!」リストとして社員は記入した。

伊藤:

そうですね、このシートを書くのが大変だと感じる方は、自分の意見や思考を口にすることが足りていないからだと思います。日本が他の多くの国と比較して少し元気がないと感じる理由の一つも、私たちがあまり話さないから。

頭の中で考えていても、それが具体的な形にならなければ意味がありません。これは、起業家だけでなく、どの職種においても同じで「私はこんなことがしたい!」もっと声に出すことが必要だと思います。大人にもぜひやってほしいですね。

自分の気持ちに気づき、やりたいことを見つけるために

ーー「自分のやりたいこと」を見つけるために、どんなことを意識すればよいでしょうか?

伊藤:

とにかく、たくさん話してほしいですね。私の学部では1年生全員が寮に住んでいるのですが、夜遅くまでいろいろな話をしていて、その対話が学生たちの成長を促していると実感しています。「話すこと」は非常に重要で、学生だけでなく大人にも全く同じことが言えます。

たとえば、上司や同僚と一対一で話したあと、なんとなく気分が良くなった経験はありませんか? それは、自分が積極的に話したからです。ぜひ、自分の思考をどんどん口に出してみてください。

小谷:

それこそ、一見無駄と感じるようなことでも、まず話してみたり試してみたりすることが大切だと思います。特に、大人である私たちはいつのまにか思考が固定化されていることに気づかないまま、自分の考えが正しいと信じてしまっているかもしれません。

だからこそ、思考のパターンにとらわれず、あえていつもと違うことを試したり、新しい視点から考えてみたりすることが重要だと思います。

竹安:

小さなことでもいいので「自分はどうしたいのか? 何をしたいのか?」と自分に問いかけてみてほしいです。

たとえば、ランチに何を食べるか決める時、自分が本当に食べたい焼肉を選ぶか、それとも何となく周りに流されてパスタにするか? といった状況がありますよね。このような時に自分の欲望を抑えてしまうことが続くと、次第に欲望を抑えることが当たり前になり、さらにはいろんな場面で自分が何を求めているのかを理解できなくなってしまったことがあります。

「本当はどうしたいの? 何が食べたいの?」と自分に問い続けることで、自分が何を望んでいるのかと取り戻すことができるようになりました。

とても小さなことかもしれませんが、このくらいのことからでいいので、「自分はどうしたいのか」と自分に問いかけることから始めて、いろいろな場面で問いかけ続けてほしいです。この習慣を続けることが、将来的には「自分の人生を選ぶ」ことにもつながると思います。

最後に、今回の経験を通じて自己理解と自己実現の目標を言語化することで、学生さんたちのアイデンティティを確立する一歩になっていたらうれしいですね。変化の速い現代社会でも、自分が何者で何をしたいのかというアイデンティティが理解できていれば、社会の変化に振り回されず、自分自身の人生を築くことができると考えています。

今後も、LINEヤフーの人材や資産を活用したキャリア教育を提供することで、未来世代を応援していきたいと思います。

関連リンク

取材日:2023年11月27日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。