ITを活用した授業を未来世代に行う IT人財育成プロジェクト

インターネットや情報技術の進歩は、私たちの生活をより便利にしました。ですが、ときにはその技術や情報に触れられる人と触れられない人との格差を広げ、一部の人々が取り残されてしまう可能性もあります。 LINEヤフーは、ITの活用を通じて、誰もが取り残されない社会を実現することを目指しています。その一環として、2015年から高校生を中心とした未来世代へ向けてインターネットを活用した授業を提供する「IT人財育成プロジェクト」の活動を行っています。この取り組みで目指す社会、今後の展望などを担当者に聞きました。

(左から大野、旭、小谷)

大野 憲司(おおの けんじ)

2003年入社。インターネット広告営業、社内カフェ&レストラン立ち上げ、Yahoo!ショッピングセミナー講師、スマートデバイスに関する部署などを経て、災害支援推進部ならびにCSR推進部に所属。災害対応とIT人財育成プロジェクト講師、会社見学プロジェクトマネージャーを担当している。

旭 慎太郎(あさひ しんたろう)

2010年入社。マーケティング部署にてキャンペーンなどを担当後、広告のDSP(広告効果を最適化・最大化するためのプラットフォーム)、DMP(効率的なデータ分析を行い広告の精度を高めるプラットフォーム)事業企画などを担当。現在はYahoo!ネット募金を担当している。

小谷 浩一(こたに こういち)

2000年入社。インターネット広告営業や企画、インターナルコミュニケーション室で社内広報、全社朝礼、イベント運営、グッドコンディション推進室で社内レストランの運営などを担当。現在はCSR推進室でIT人財育成プロジェクトのプロジェクトマネージャーと会社見学を担当している。

ITスキルが将来の選択肢を増やすことにつながる

大野:

2015年当時、ヤフーの企業理念は情報技術(IT)で人々や社会の「課題」を解決する「課題解決エンジン」でした。その理念の一環で、ネットショップ(EC)と、ネットマーケティング(広告)の実務スキルを持った若者を育成し、地域のネットビジネスを活性化させれば日本の地方における課題解決につながるのではないか、と考えたことが、「IT人財育成プログラム」の始まりです。ITスキルを身に付けることで、どこに住んでいたとしても将来の選択肢、生き方の選択肢を増やすことにつながるのではないかと考えました。当初、このプログラムは専門学校生を対象に展開していました。

現在のIT人財育成プロジェクトは、高校生や専門学校生への授業、そして刑務所での社会復帰訓練を目的にしており、特に高校生を対象とした活動をメインとしています。

旭:

家庭環境や周囲の環境、経済環境など、自分ではどうにもできないことが理由で未来の選択肢が狭まってしまうのは、もったいないと思っています。私たちは、ITの力をつけてもらうことで、デジタル社会を生き抜ける学生を増やしていきたいと考えています。

私たちが特に大事にしているのは「主体性」と「協働」です。このプログラムでは、グループワークなどのアクティブ・ラーニングを中心に授業を行っています。基本的には1人で考えるのではなく、みんなと相談しながら決めてもらいます。そして、最終的にその内容を第三者にわかるように発表するまでを、授業の軸足として置いています。

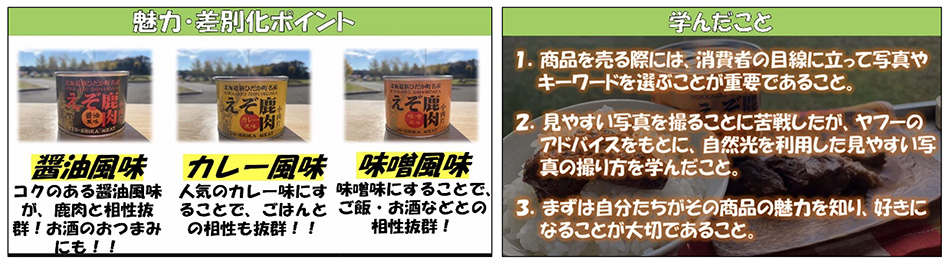

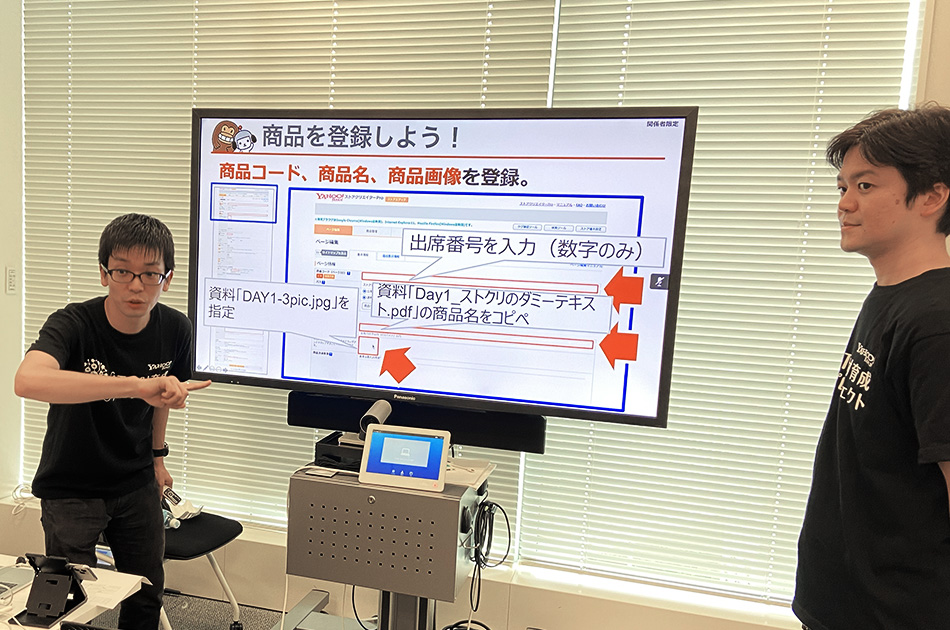

具体的には、「Yahoo!ショッピングに出店してみる」という題材を掲げています。自分たちの地元の生産品や名産品などを売ることを前提に、商品の魅力を届けるにはどうしたらいいのかを考えてもらいます。最終的には販売まで行うことでYahoo!ショッピングの「ストア」の流れを知り、インターネット業界の仕事を体験してもらうことで、今後に役立ててほしいと思っています。

小谷:

このプログラムでは、地元の企業さんと高校生が一緒にYahoo!ショッピングにお店を出して、商品を魅力的にPRしてもらいます。授業は年間8回あり、8回のうち3回をヤフーが担当して、5回はその学校に担当していただくというプログラムになっています。

また、最後の授業は、複数の学校を集めて合同成果発表会という形で、同じプログラムを学んだ学校の中から選抜された学校が競い合います。他校の発表を聞くことで、学校間の違いを知って刺激になればと思い、あえて合同発表会の形式にしています。

大野:

ボランティア講師として参加してくれる社員にも協力してもらいながら授業を行っています。「学生さんに自分のスキルを渡したい」という思いを持っている人が多いため、専門学校向けの授業では、講師になる社員の社会経験に応じて授業をある程度自由に組み立ててもらっています。

- 法務部所属社員がeコマースの販売に関連する関連法規の授業

- Yahoo!ショッピングのストア担当社員からビジネス現場での販売ノウハウ

- 広告関連部署のメンバーによるインターネット広告を中心としたマーケティング全般

- ヤフー公式カメラ隊のメンバーから写真撮影のノウハウ

などの授業を行いました。

いろいろなサービスを運営するLINEヤフーだからこそ各業務の「最前線のスペシャリスト」が講師としての登壇やテキスト作成に関わってくれています。

IT人財育成プログラム

- LINEヤフー社員が講師を担当

- ITスキルを身に付けることで、将来の選択肢を増やす

- 高校生、専門学校生、刑務所での授業を実施

- 地元の名産品などをYahoo!ショッピングに出店、インターネット業界の仕事を体験

- グループワークなどのアクティブ・ラーニングが中心

- 特に大事にしているのは、「主体性」と「協働」

社会の入り口に立っている高校生に選択肢を提供したい

大野:

過去には、このプログラムを受けた愛媛の学生さんが、Yahoo!ショッピングのストア訪問をきっかけにそのストアを運営している会社のインターンシップに参加し、そのまま就職したという事例があります。その後、Yahoo!ショッピングの店長になったそうです。

また、山口県の専門学校では、eコマースのスキルを活かし、漁業関係会社のeコマース販売部門に就職するなど、専門学校に関しては実際に就職に結びついた事例がいくつかあります。

旭:

高校生は、卒業後に専門学校や大学への進学または就職を選ぶことになるため、ある意味社会の入り口に立っていると思います。

私たちはその段階でできるだけ多くの選択肢が提供されていないと、人生の分岐点には間に合わないのではないかと考え、高校生を対象にすることに決めました。

中学生も対象にするか議論しましたが、現在の授業内容の難易度では中学生が全員ついてこられないかもしれないという懸念がありました。そのため、まずは高校生から、さらに進路などを決める前の段階という意味で1、2年生を中心に実施としました。

生徒に寄り添い答えを一緒に探す オンライン授業の工夫

旭:

コロナ禍でデジタルシフトが進み、学校側でWi-FiなどのICT(情報通信技術)環境が整ってきたことで、オンラインでの実施が以前よりスムーズになったことは、授業を行う上でもメリットでした。

ただ、パソコンの導入台数が少ない学校もまだあるので、1人1台パソコンがある前提で実施するウェビナー形式ではなく、学校側に1、2台しかパソコンがない中でも可能な方法を模索しました。

まず、ヤフー側と学校側をZoom でつなげて、学校側にはヤフー講師やスライドを映した画面を教室のプロジェクターに別途大きく映していただくようにしました。ヤフー側も、Zoomで講師しか映らないような形ではなく、教材を映した画面の横に講師を表示し、実際の教室の中で先生が問いかけるような形で、できるだけ学生に寄り添った授業にすることを目指しています。

一般的なオンラインウェビナーでは、どうしても講師側が一方的に伝えるものが多くなってしまいます。画面の向こう側は「別世界」と感じて、傍観者のようになってしまうこともあるのではないでしょうか。どうやったら、オンラインでも画面の向こう側の生徒たちが「自分ごと化」して興味・関心を持ってもらえる取り組みになるかは、プログラムの構成として一番重要視したい点です。

学校の先生からは、コロナの影響で修学旅行や運動会などの行事が中止になる中で、「何か学びが得られるイベントをやりたい」という相談もいただいていました。そのため、このプログラムで社員と交流したり、最終成果発表会で他校と関わったりすることで、生徒の思い出に残れば、とも思っていました。

コロナ禍ではオンライン実施が中心でしたが、対面授業の良さもあると感じています。アフターコロナでは、完全オンラインではなく登壇3回のうち1回は訪問して授業を行う「ハイブリッド型」も検討していきたいと思います。

小谷:

聞く時間が多い暗記型の授業形式だけになってしまうと、オンライン、オフライン問わず、生徒は退屈してしまうと思います。このプログラムでは生徒に寄り添って答えを一緒に探していくというスタンスで、オンライン授業でも1対1でやりとりしながら進めることを意識しています。また、ワークショップを実施して、学生同士が共同作業を通じて話しながら自発的に学習していくことを特に重視しています。

また、教材は基本的に学校に最適化したものを都度作成しています。ベースとなるテキストはありますが、学校によって生徒も進度も違うので、定型のテキストではなく、その学校用に最適化したものをお渡ししています。

オンライン授業の工夫

- 実際の教室で先生が問いかけるような形式にする

- できるだけ1対1でやりとりしながら進める

- ワークショップで共同作業を通じて自発的に学習してもらう

- 教材は各学校に最適化したものを都度作成

親や先生など、大人が未来世代に対してできること

旭:

高校生が関わっている大人の大半を占める学校の先生や親御さんのなかには、変わるべき昔ながらの価値観や考え方が、まだ一部残っていることがあります。そのような大人世代の意識が変わらないと、学生たちが「こう生きたい」と思ってもかないにくい状況になってしまう可能性があります。

先生や親御さんが、単に「デジタル社会を生き抜く方法を教えてほしい」と言われても、デジタルネイティブと呼ばれる子どもたちに大人世代が経験していないことを伝えるのは難しいかもしれません。ですが、たとえばiPhoneなども含めデジタル技術の便利さは多くの大人も実感しているのではないでしょうか?

その経験をもとに「このアプリをつくっている人たちはどういう職業の人なのだろうか」「こんなサービスをつくってみたら?」などと子どもに働きかけることはできると思います。そのような声がけが、将来の可能性について範囲を広げて考えられるきっかけになるかもしれません。 そのためには、大人世代もいろいろな技術やサービスに触れて、それらの可能性について知る必要があると思います。

小谷:

このプログラムを通じてご一緒した先生方にも、私たちのように違う領域の担当者と一緒に1年間のプログラムを実施したことで新しい発見をしたり、今度はこのような授業にしてみよう、と考えたりするきっかけになったと言っていただきました。

今年からは、「探究教育」に取り組んでいる教育系の会社と組んで、LINEヤフーをはじめとした企業の課題をテーマに、生徒が1年間かけて探究していく授業を始めます。このように、IT人財育成のプログラムをきっかけに、学校の授業にも少しずつ変化をもたらしていけたらうれしいですね。

大野:

民法が改正され、2022年4月からは18歳からが成人です。そう考えると、実は学生たちが「子ども」でいられる時代は案外短いと思います。

そして、今は働く大人の定型の成功モデルがありません。そのような環境においては、もうすぐ成人になろうとしている子どもたちに向かって、先生や大人が事前に用意した回答を教壇に立って説くのではなく「一緒にやってみよう」と声がけをしながら答えを共に創る、そして未来を共に切りひらくような関わり方がいいのではないかと思っています。

「共創」で誰かと一緒に取り組む経験をすることで、いろいろな気づきもあり、そしてやり切れたら自信につながると思います。成功体験があれば、また次に新しいことにチャレンジしてみよう、今度はこんな人たちとやっていこう、という気持ちにもなるのではないでしょうか。そんな風に、「自分で考え、共創しながら生きていく」ことがしっかり定着してほしいと願っています。

また、ヤフーは2年前から完全オンラインを前提とした「新しい働き方」にシフトしていますが、IT技術を活用するとこんな働き方もできる、という可能性も含めて学生たちに伝えていけたら、もっと自由に発想できるきっかけになるかもしれないとも思います。

ITの活用で選択肢が広がることを伝えたい 今後の展望

小谷:

まだまだ、現地の方が地元の名産品の魅力に気づいていないこともあると感じています。LINEヤフーの新しい働き方では、日本であればどこにでも住めますしどこでも働けるので、社員と現地の人、自治体や現地の学生などと一緒に、何か新しい価値を生み出すような取り組みができたらすてきだなと思います。

都市部は確かに情報も多く便利で、いろいろなものが食べられます。でも、地方にも実はおいしいものがたくさんあるということに気づき、IT技術を活用することで新しい価値を提供できたら、その土地を盛り上げるきっかけになるかもしれません。または、上京して就職する予定だった学生たちが、地元に誇りを持ってそこで暮らし続けられるかもしれません。

そんな風に、日本が今までの「一極集中都市型」だけではない方へ変化していくような動きを、少しずつつくっていければと思っています。

旭:

ITの発展が生活体系を大きく変えています。たとえば、LINEヤフーのような働き方を実施している会社であれば、地元にいてもその企業で働くことができます。どこにいても「働く場所や内容を選べる」未来がすぐ近くにきていると思います。

学生たちがそのことを知っていれば、「会社が都市部にあるから、そこに移住する」だけでなく、「地元にいながら都市部にある会社で働く」という働き方も選ぶことができます。

ですが、そもそもそういう働き方があること自体を知らなければ、子どもたちは限定された選択肢の中で将来を考えることになります。私たちは、IT など新しい知識や情報を高校時代に知ってもらい、その選択肢を広げられる手助けができればと思っています。

オンラインを活用することで、授業を同時に届けられる数を増やすことも可能になったので、今後もできる限り多くの子どもたちにIT を活用する方法を伝えていきたいですね。

大野:

ITを使うことで世の中を変えていきたい、地方と都市部の教育や選択肢の差をなくしたいと思っています。都市部と地方、学生と大人などの隔たりを感じることなく、みんなが一緒に取り組める世界にしていきたいですね。

たとえば、Yahoo!ショッピングの有名ストアさんが実は地元にあることもあります。そのストアさんの商品を地元の学生さんが売ったり、IT技術を使ってその地元のお店をさらに盛り上げたりできたらいいですね。その経験をもとに、就職したり、自分で新しい事業をはじめたりできたら、もっと素敵だと思います。

IT人財育成プログラムをきっかけに、学生と企業、学生と大人のつながりがつくれるような授業にしていきたいと思っています。

LINEヤフーの未来世代に向けたIT人財育成プログラムとは

- 「より高度化していくデジタル社会をどう生き抜いていくか」をテーマに2015年から実施

- ITの活用を目的としたアクティブ・ラーニング主体の教育プログラムを提供

- 実際のビジネスの現場で培われた経験や実例をもとに、実践的なスキルを身につけられる

- LINEヤフー社員などの多様な大人と関わることで価値観を広げるきっかけを提供

関連リンク

※ヤフー株式会社のコーポレートブログに掲載した記事を一部修正し再掲載しています。

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。