ビッグデータで振り返る第27回参院選

2025年7月20日、第27回参議院議員通常選挙(以下、参院選)が行われました。今回は、LINEヤフービッグデータレポートチームが投開票に先立ってリリースした選挙予測の検証をしてみましょう。

合わせて慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス(SFC)でLINEヤフー寄付講座を受講している学生のみなさんの予測もご紹介します。

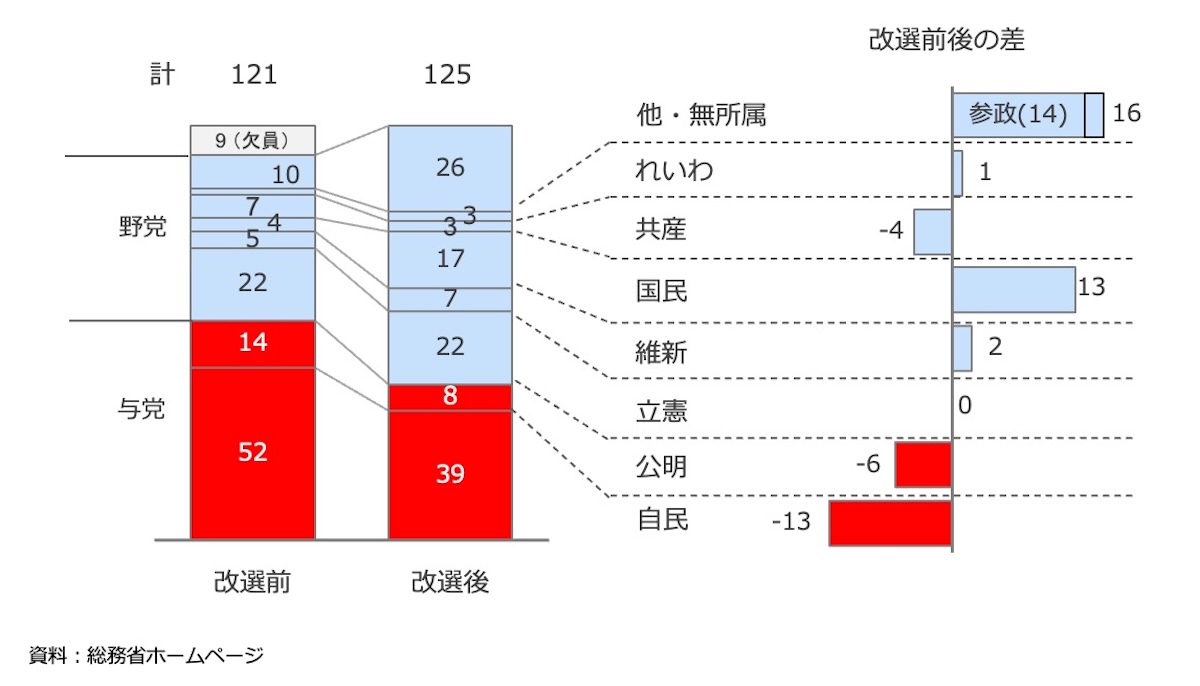

最初に、選挙結果の確認です。与党である自民と公明が議席数を減らし、野党では国民民主(以下、国民)と参政が躍進しました。

(図1)第27回参院選の結果

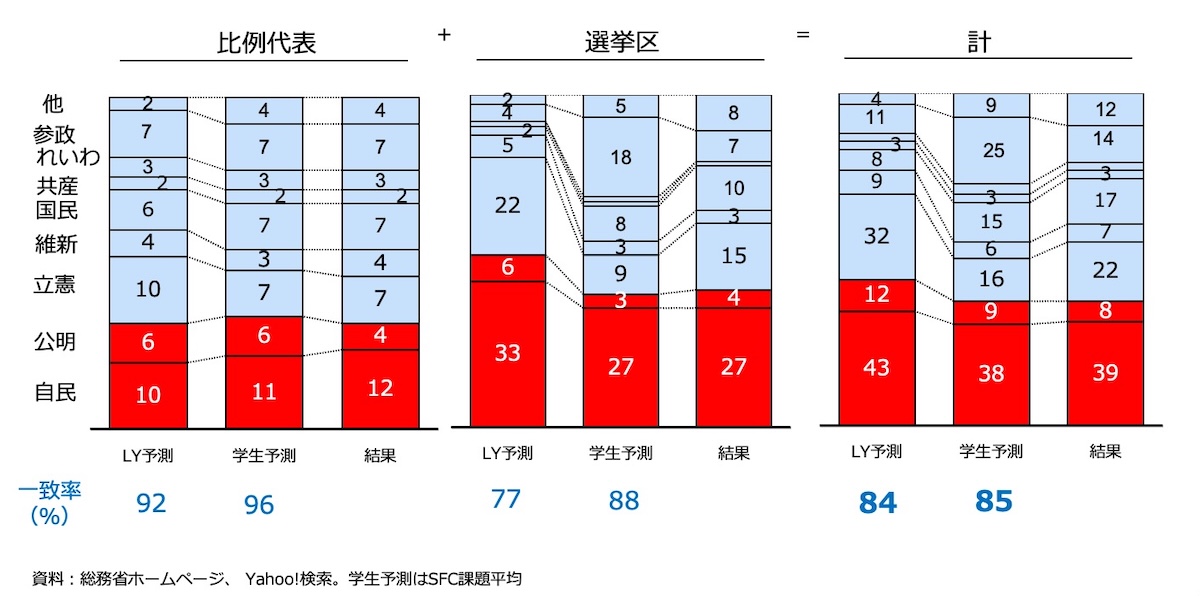

予測の一致率

まず予測の一致率を確認してみましょう。一致率は「政党ごとの実績と一致した予測議席数の和÷改選議席数」で算出しています。今回のLINEヤフー予測は、比例代表で92%、選挙区で77%、合計84%の一致率と、主に選挙区でのズレが影響して従来予測より低い一致率にとどまりました。

また、SFC学生予測は比例代表で96%、選挙区で88%、合わせて85%の一致率で、なんとLINEヤフー予測をわずかに上回る結果となりました。学生にとって初めての選挙予測であるにもかかわらず、なかなかいい結果を得られました。

(図2)第27回参院選 予測と結果

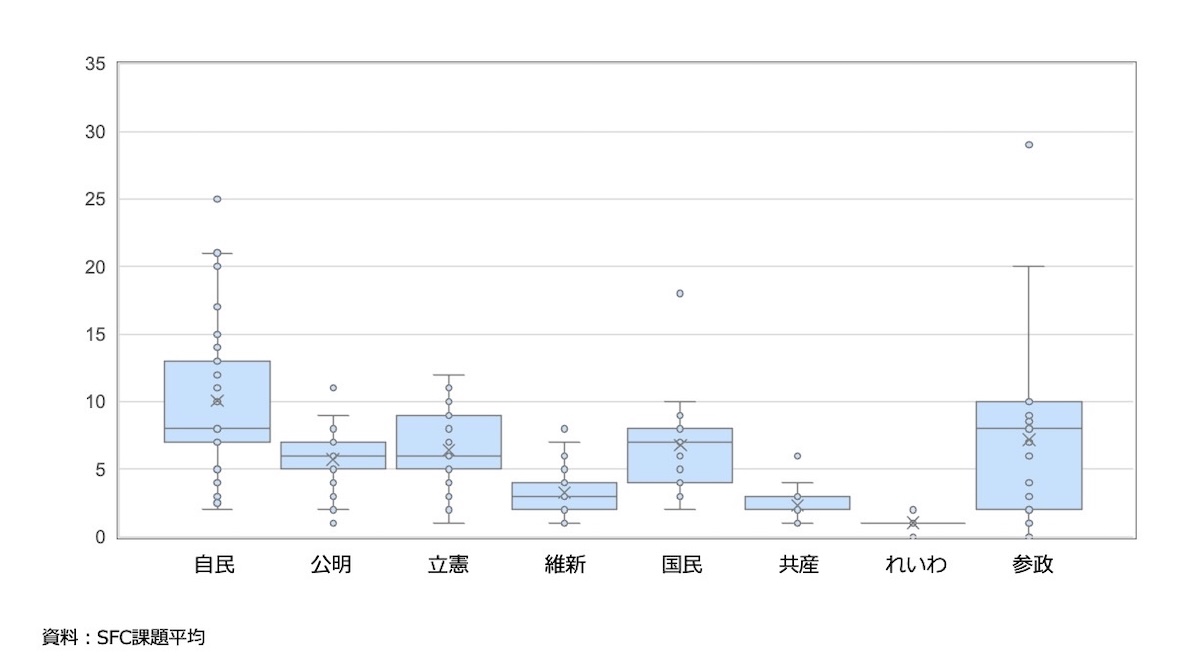

実は学生ごとの予測値にはばらつきが大きかったのですが、これらクラス平均を算出したところ、実績値に近い結果となった次第です。これもまた「データの力」と言えるのかもしれません。今後も、学生の皆さんにデータを通じて社会課題に触れていただく機会を設けられればと思います。

(図3)SFC学生予測(比例代表)のクラス分布

ここからは、LINEヤフー予測と実績の乖離がなぜ従来予測よりも大きかったのか、検証していきます。

注目度と得票コンバージョンの動き

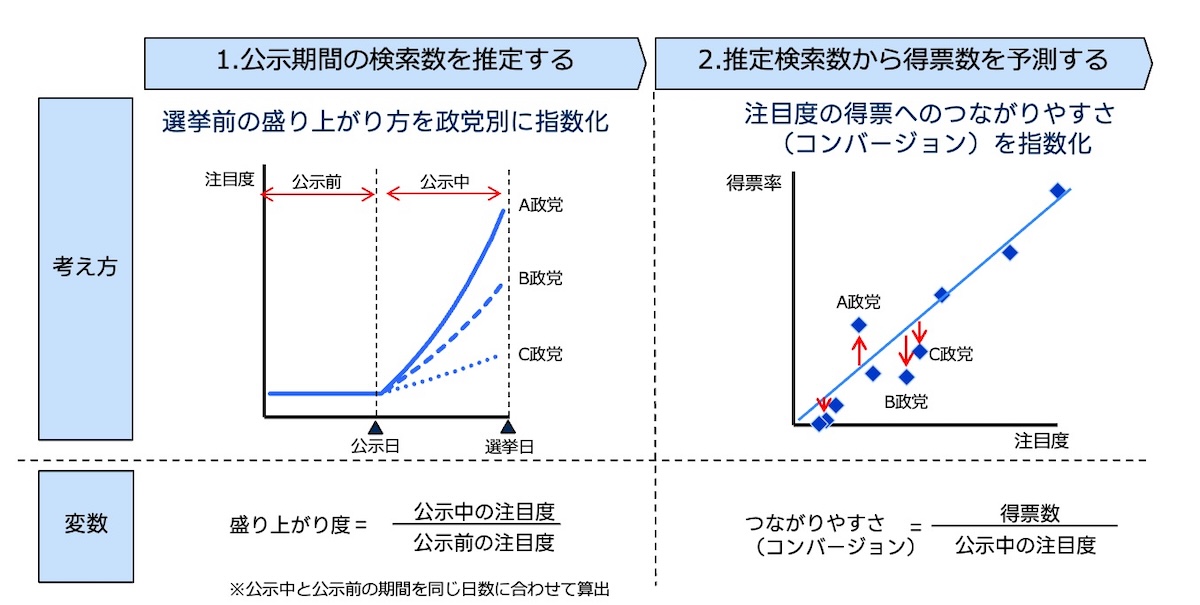

使用した予測モデルを以下に示します。

得票数予測(指数)=インターネット上の注目度✖️盛り上がり度✖️得票コンバージョン(票へのつながりやすさ)

インターネット上の注目度は政党に関する検索数から算出しています。盛り上がり度とは、公示前の注目度から公示中の注目度を予測する変数です。過去の分析より、公示中のインターネット上の注目度と得票との相関関係がわかっています。そこで、まず盛り上がり度により公示中の注目度を予測し、さらに得票コンバージョンによって得票数予測を行います。変数はいずれも過去の国政選挙から算出します。なお、公明党は過去の分析結果より、注目度に影響されず一定の得票率の幅の中で変動する傾向が見えていたため、上記モデルを適用せず得票率による予測を行いました。

(図4)予測モデルの説明

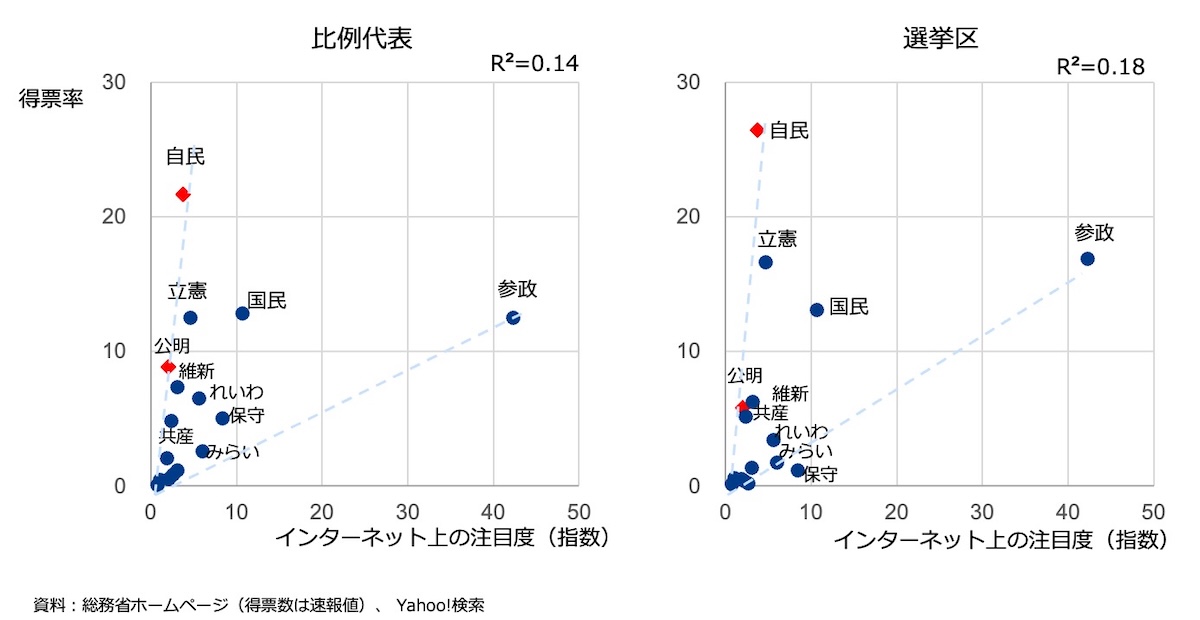

今回の選挙での注目度と得票率です(図5)。全体の相関は弱いですが、政党により傾向に違いがあるようです。自公や立憲、維新などの既存政党は、注目度の割に得票数につながりやすい、つまりコンバージョンが高いことがわかります。一方、参政は逆に注目度が高くコンバージョンは低かったことがわかります。国民やれいわはそれらの中間に位置しています。

(図5)インターネット上の注目度と得票率

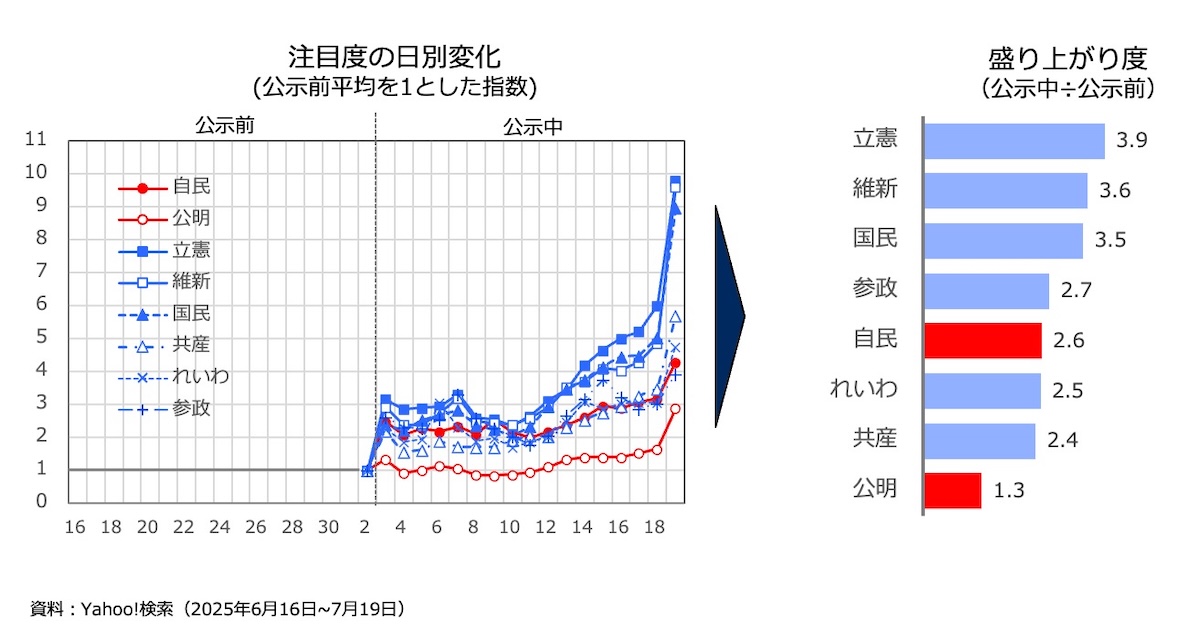

主要政党の注目度の変化を見てみましょう。盛り上がり度が大きかった立憲、維新、国民は、投開票日直前の注目度も大きく跳ねていました。なお、参政は注目度自体は高かったものの選挙前の爆発的な盛り上がりは見られませんでした。

(図6)主要政党のインターネット上の注目度

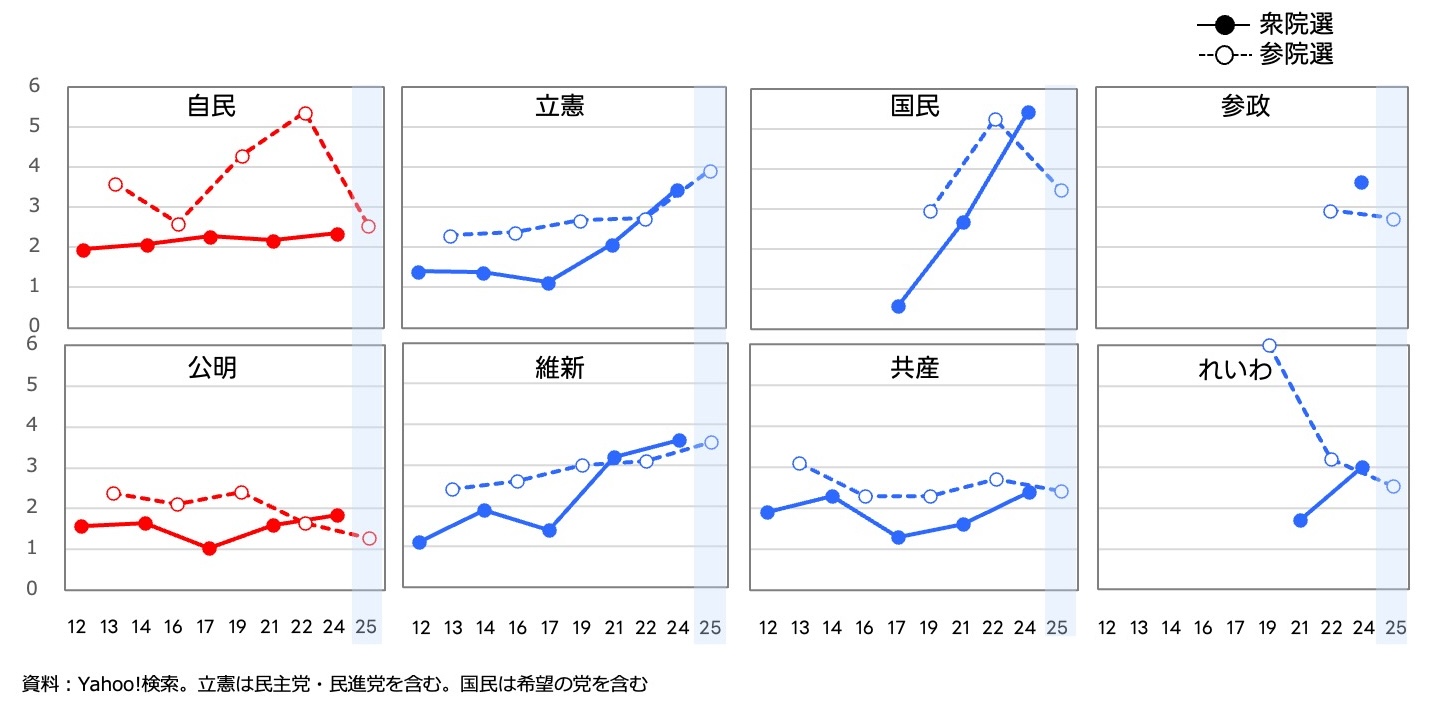

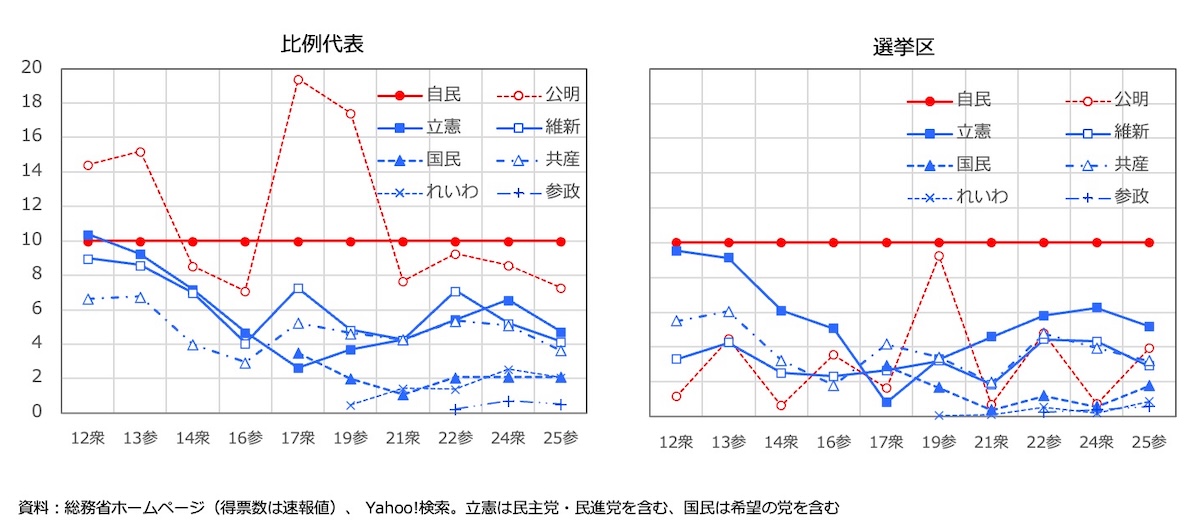

次に、過去の国政選挙における盛り上がり度の推移です。中期的に見ると、野党はおおむね上昇傾向です。今回の予測には2024年衆院選の盛り上がり度を適用しています。2024年衆院選と今回の実績を比較したところ、国民が予測より下回っているものの、総じて盛り上がり度の予測に大きなズレはなさそうです。また、参政の盛り上がり度は高めであるものの2019年参院選におけるれいわのような爆発はなかったことが見て取れます。

(図7)主要政党の盛り上がり度の推移

続いて得票コンバージョンの変化です。図8は、自民のコンバージョンを10とした場合の相対的な指数で表しています。政権与党である自民のコンバージョンは引き続き最も高い結果です。比例代表と選挙区に共通する傾向として、立憲、維新、共産ら既存野党のコンバージョンが下がる一方、国民、れいわ、参政は比例では維持、選挙区では伸長しており、野党の中でも傾向が分かれました。コンバージョンは概して既存政党では高く比較的新しい政党は低い傾向がありますが、今回の結果では、その差がやや縮まったと言えそうです。

(図8)政党の得票コンバージョン(自民のつながりやすさを10とした指数)

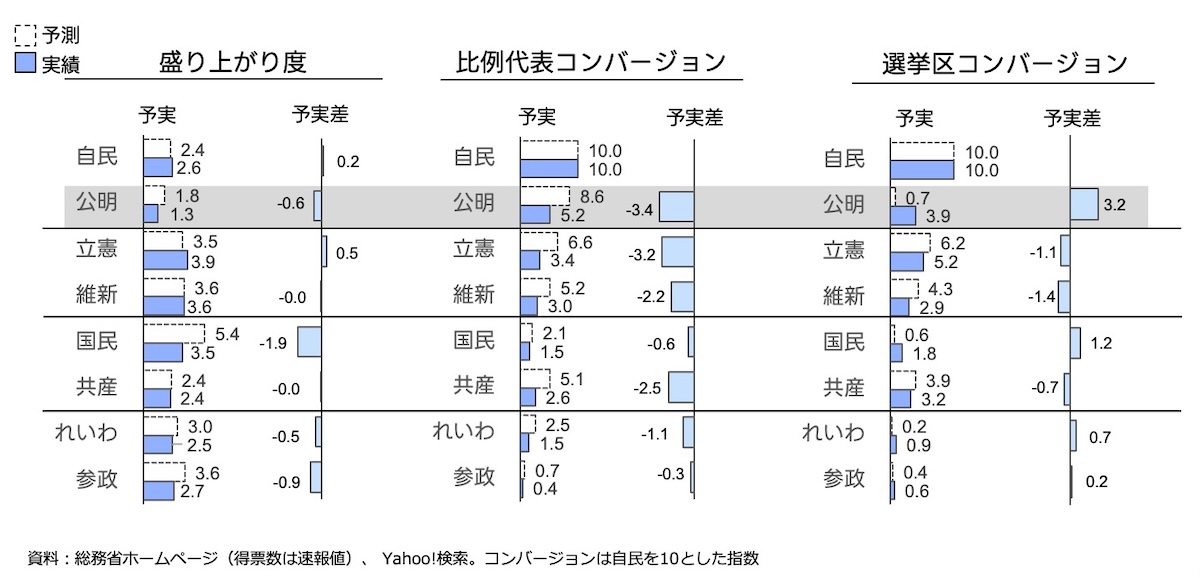

では盛り上がり度とコンバージョンの予測と実績の差を改めて確認してみましょう(図9)。コンバージョンは図8と同様、自民を10とした指数で表しています。公明は予測にこれらの指標を使用していないため参考値です。

盛り上がり度では、国民が予測より低かった以外は、大きなズレはありませんでした。比例コンバージョンでは野党はいずれも予測を下回ったものの、下ぶれの大きい立憲、維新、共産と、微減にとどまった国民、れいわ、参政に分かれました。選挙区コンバージョンにおいても立憲、維新、共産では予測よりマイナス、国民、れいわ、参政ではわずかながらプラスにぶれていました。

以上から、特定政党の読みを大きく誤ったというより、既存政党のコンバージョン低下と新興勢力のコンバージョン微増が合わさった結果、予実のズレが生じたと考えられます。

(図9)盛り上がり度と得票コンバージョンの予実

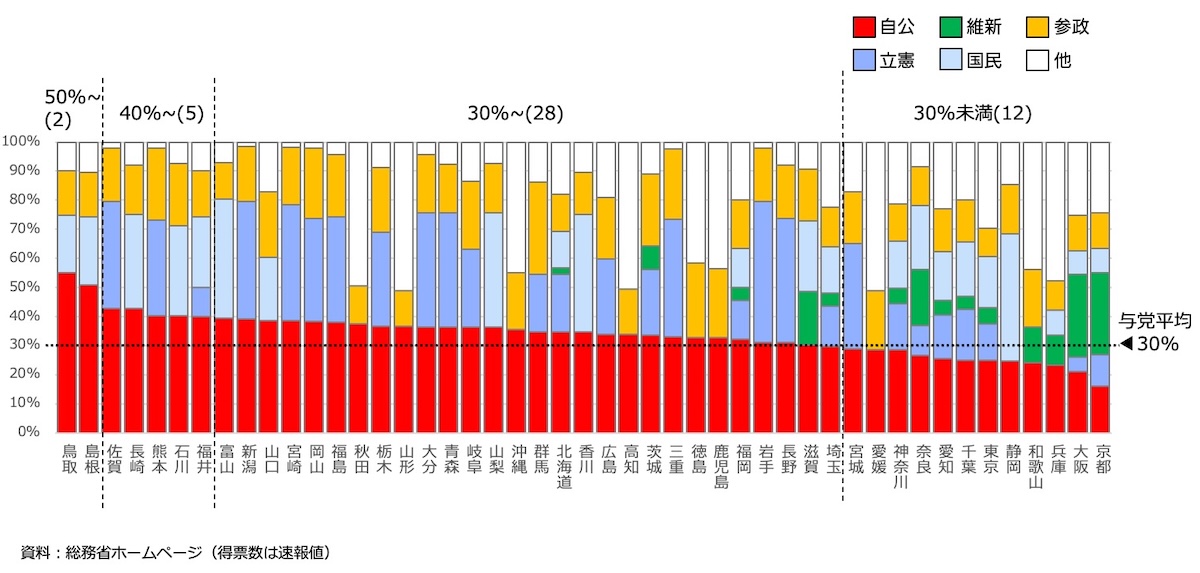

選挙区の得票率をエリア別に見ると

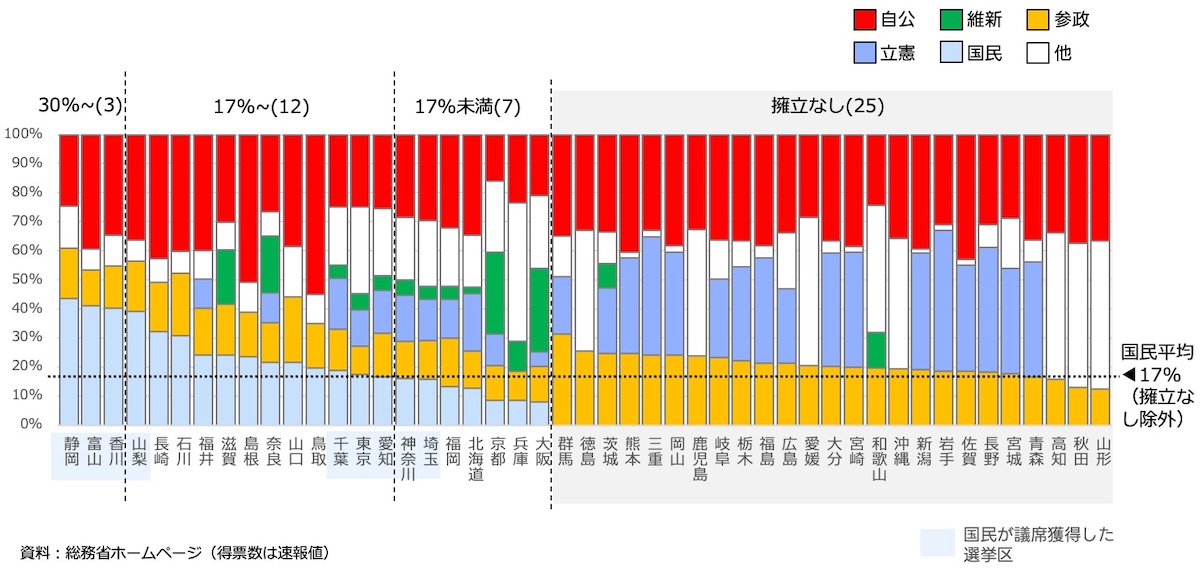

ここで選挙区の得票率を確認してみましょう。図10は都道府県を自公の得票率降順に並べたものです。全国での自公の得票率平均は30%でした。自公の得票率が低かったエリアは京都、大阪、兵庫、和歌山と近畿圏に集中しています。なお、大阪での維新が与党的な立ち位置にいることについては、過去分析(第50回衆院選選挙をビッグデータで振り返る 〜大阪編〜)をご参照ください。

(図10)第27回 参院選 都道府県別の得票率(自公降順)

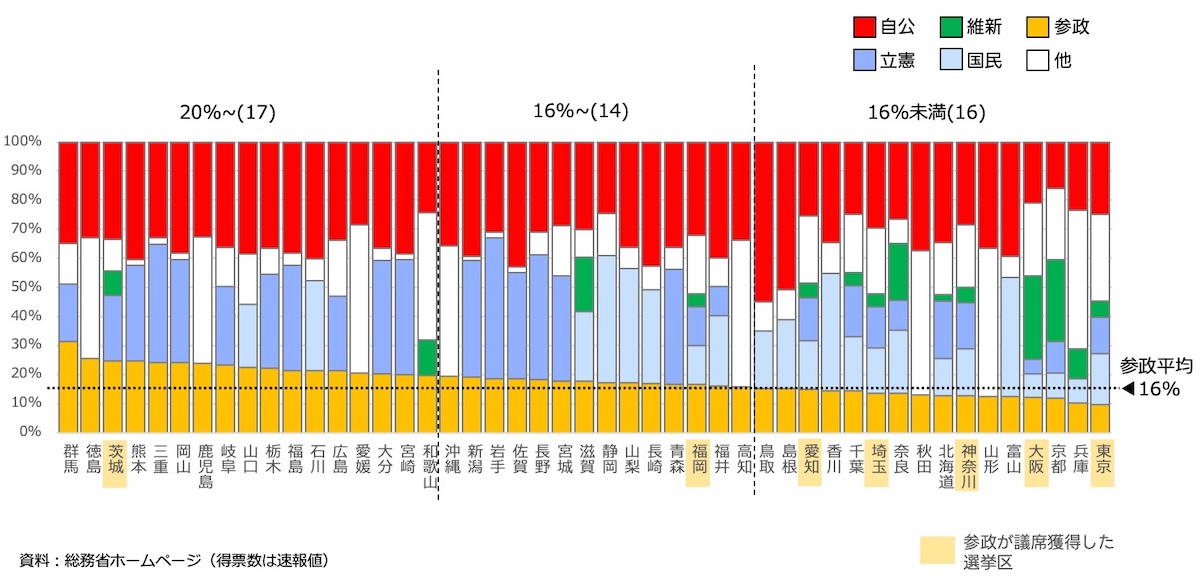

同じデータを、参政降順に並べ替えてみましょう(図11)。参政は複数区で議席を獲得しており、必ずしも得票率が高いエリアで勝ったわけではないことがわかります。

(図11)第27回 参院選 都道府県別の得票率(参政降順)

同じく国民で並び替えてみましょう(図12)。得票率の全国平均は擁立のなかったエリアを除外して算出しています。国民は複数区だけでなく一人区でも議席獲得に至りました。

(図12)第27回 参院選 都道府県別の得票率(国民降順)

公明党のセオリーは崩れたのか

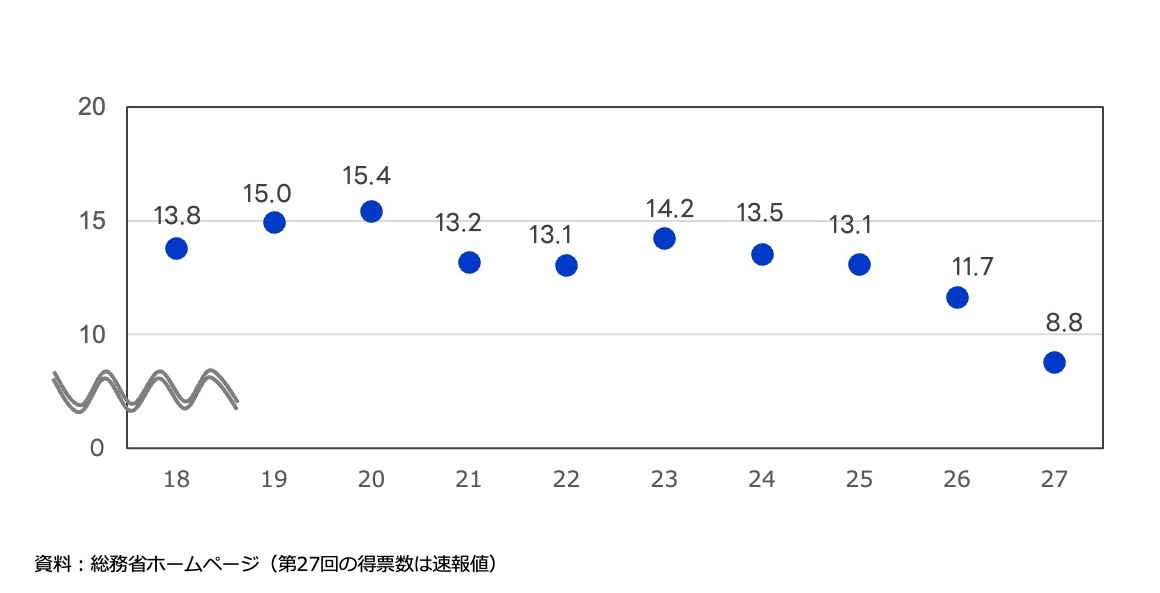

過去の国政選挙分析により、公明党はなぜか注目度に左右されず一定の得票率の幅の中を変動する傾向が見えていました。しかし前回からやや下降傾向にあり、今回は直近10回の中で最も低い8.8%を記録しました。これが一時的な低下なのか、従来の傾向が崩れつつあるのかはまだはっきりしませんが、興味深い局面と言えるでしょう。

(図13)参院選の公明党の得票率(比例代表)

まとめ

- 今回の選挙予測では主に選挙区で外したため、一致率は低めに止まった

- 参政の注目度は高かったものの初期のれいわのような爆発的な盛り上がりは見られなかった

- 自民、立憲、維新、共産の得票コンバージョンが低下し、参政や国民は微増。既存政党の相対的立ち位置の低下により、複数人区を中心に参政や国民が議席を獲得した

- 公明党の得票率は直近10回の参院選で過去最低となり、これまでの一定範囲内での変動とは異なる傾向が見られた

今回は参院選予測の検証を通じて、現在の政治状況に起こっている変化をデータで確認してきました。LINEヤフービッグデータレポートはデータの力強さと面白さをお伝えするべく、今後もさまざまな社会課題に関して考察していきます。これからもLINEヤフービッグデータレポートをよろしくお願いします。