LINEを活用した災害に負けない持続可能な社会の実現

コミュニケーションアプリ「LINE」は東日本大震災をきっかけに、大切な人とつながるための手段として誕生しました。

いざというときの“ホットライン”としての役割を担い、災害発生時のソリューション提供や被災者支援の取り組みに尽力することで、災害に負けない強靭で持続可能な社会の実現を目指しています。

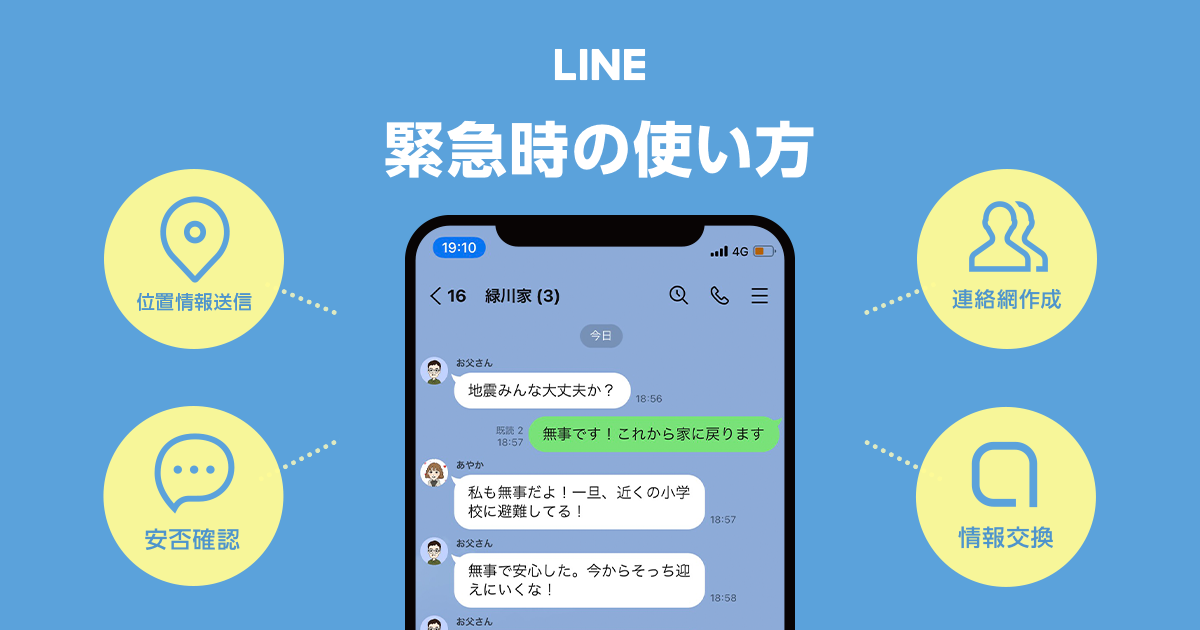

緊急時に役立つLINEの機能

自分の住む地域の災害情報をLINEのトークで受け取れる機能や、大規模な災害が起こった際に安否情報を友だちに共有できる「LINE安否確認」など、緊急時の“ホットライン”として活用できる機能を備えています。

関連リンク

平時から使えるソリューション

道路損傷などの不具合通報システム

道路やガードレール、公園など、自治体が管理する施設の不具合情報を、市民からLINEを介して送ってもらうシステムです。

不具合発生箇所のカテゴリー、テキストでの状況補足、位置情報、画像情報の投稿機能は災害時の状況確認にシステム転用が可能(※)です。

※ 緊急通報との明確な線引き(可能な対応の明示等)をしたり、災害時専用の窓口を開いたりするなどの検討が必要です。

関連リンク

発災時のソリューション

災害発生時には情報空白(災害直後に外部からは何が起きているかわからない状態)の時間・場所が生じます。これを埋めることで、災害対策が迅速化できるとともに、住民に適切な避難を促すことが可能となります。

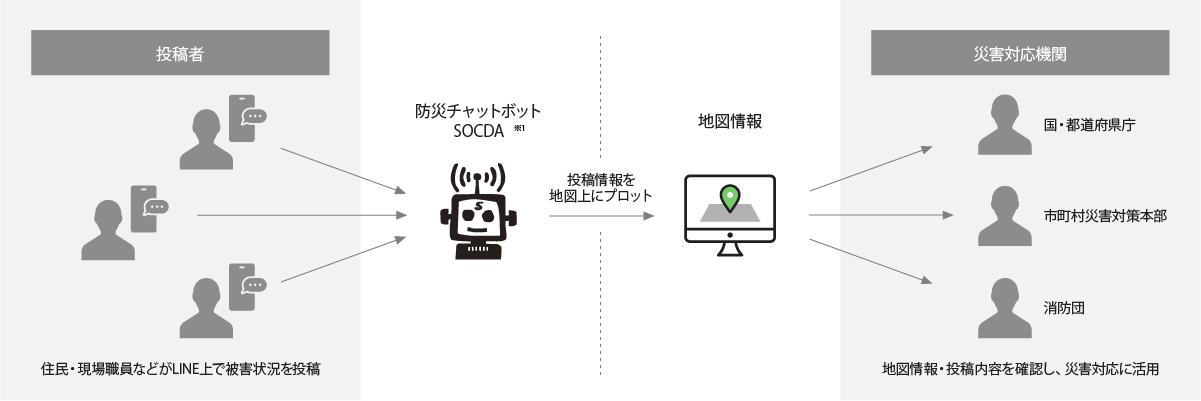

(1)災害時の情報投稿システム

災害発生時にチャットボットからLINEを介して住民へ声をかけ、状況、写真(任意)、位置情報を送ってもらい、送られた状況を地図にプロットして地図上でエリアごとの状況を可視化するシステムを提供しています。これにより、短時間で現場の情報を収集することが可能となります。この機能は、神戸市で「神戸市災害掲示板」として実際に使われています。

※1 SOCDA(ソクダ):「対話型災害情報流通基盤」

SOCial-dynamics observation and victims support Dialogue Agent platform for disaster management

国民一人ひとりの避難と災害対応機関の意思決定を支援するチャットボット。国立研究開発法人防災科学技術研究所(NIED)、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)、株式会社ウェザーニューズが、LINE 株式会社(現LINEヤフー株式会社)の協力を得て、研究開発を実施している。内閣府総合科学技術・イノベーション会議 が主導する戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第 2 期「国家レジリエンス(防災・減災)の強化」のテーマⅠ「避難・緊急活動支援統合システムの研究開発」 (研究責任者:NIED 臼田裕一郎)のサブテーマ 2「対話型災害情報流通基盤の研究開発」に位置づくもの。

関連リンク

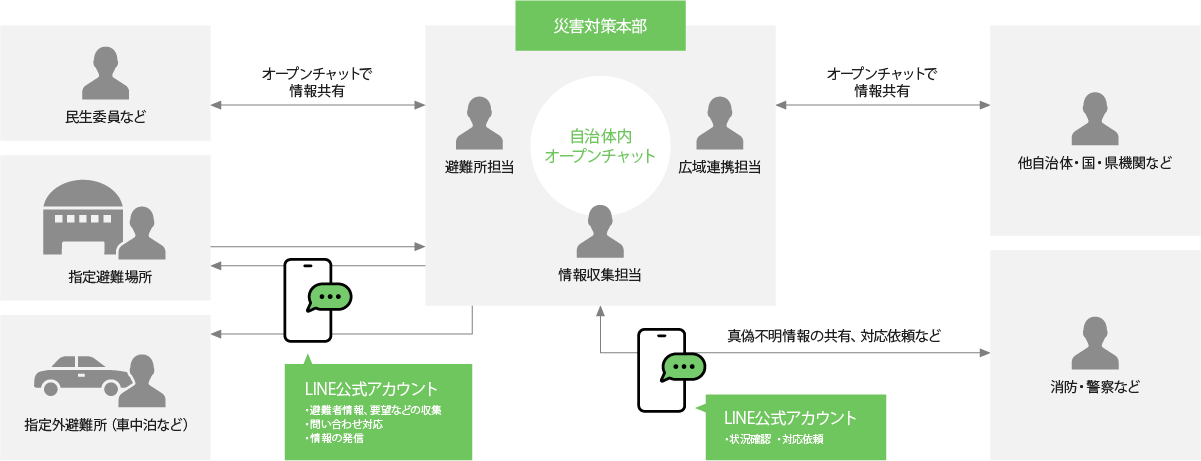

(2)災害時のコミュニケーション

発災時、緊急の連絡手段として同一組織内では通常利用しているツールの活用も可能ですが、組織外の関係者との情報共有ができないという課題がありました。LINE公式アカウントやオープンチャットなどを適切に活用することで、プライベートアカウントを使わずに組織内外のコミュニケーション・情報共有にご利用いただけます。

関連リンク

(3)災害時の現地派遣デジタル支援

令和6年能登半島地震の際、LINEヤフーは「防災DX官民共創協議会(後述)」の一員として、石川県庁に常駐しました。石川県や被災市町村、国の関係機関、支援団体と連携し、自社の枠を超えたデジタル技術の活用を通じて、被災者支援に取り組みました。

この協議会による官民連携の取り組みが評価され、デジタル庁の「災害派遣デジタルチーム(仮称)」の創設につながりました。LINEヤフーは、今後も災害時の支援や復旧・復興のため、民間企業としてできることに積極的に取り組んでまいります。

関連リンク

発災後から復興期のソリューション

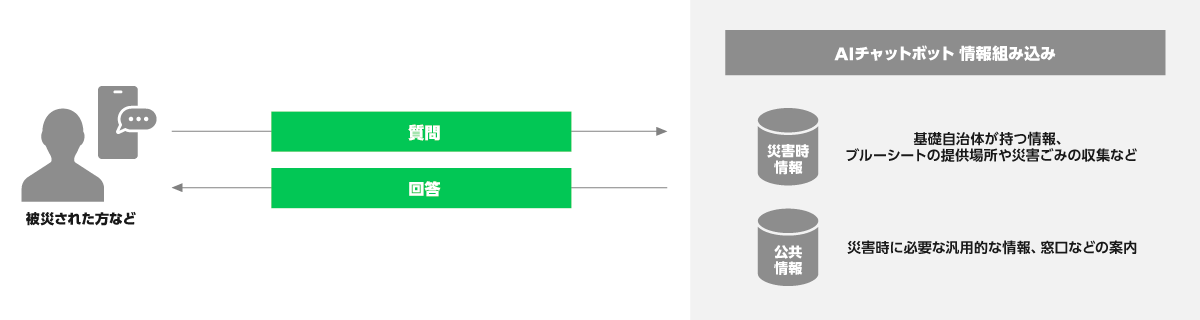

LINEと連携したチャットボットによる被災者への情報提供

発災時には不確かな情報が交錯し、SNSなどでフェイクニュースが拡散され被災者を混乱させることがあります。また、情報を求め自治体に問い合わせが殺到することで、職員が本来対応すべきことが後回しになるなど、多くの問題が発生します。

その対策として、行政機関等が発信する汎用的な災害時情報や、基礎自治体単位で持つ流動的な質疑の情報をチャットボットに学習させ、LINEを通して被災者やその関係者からの質問に回答するシステムを提供しています。

これにより、被災者への正しい情報提供が可能となり、自治体職員の負荷軽減が見込めるようになりました。

関連リンク

平時からの防災啓発活動

情報防災教育(LINEみらい財団の取り組み)

近年、SNSは災害時の情報収集や連絡手段として活用され重要性が高まっている一方で、災害時は不安や混乱から、いわゆるデマやフェイクニュースが拡散されやすく問題となっています。そうした状況を受け、災害時においても冷静に情報を選び取って活用し、命を守る行動が取れるよう、「災害時の情報とのつきあい方」に焦点をあてた「情報防災教育」に取り組んでいます。

関連リンク

LINEを活用した避難訓練

LINEを活用した実践的な避難訓練を推進し、市民が日常的に利用するLINEを通じて、災害時の具体的な行動を学ぶ機会を提供しています。事前にLINE公式アカウント上で参加登録すると、訓練期間のある時点で実際の地震発生を想定した「避難訓練開始」の通知がLINEに届きます。参加者は、配信されたメッセージや動画の指示に従ってLINEを操作することで、「何をすべきか」「どこに避難するか」といった避難行動や避難所検索を体験できます。これにより、いざという時の具体的な行動を事前に学ぶことができ、防災意識と対応力の向上が期待されます。現在、この取り組みは複数の自治体で実施されています。

関連リンク

防災×デジタル分野の協議会における取り組み

2019年設立のAI防災協議会においてチャットボット実証実験のプラットフォームとしてLINEを提供するとともに事務局機能を担い、2023年設立の防災DX官民共創協議会においてはAI防災協議会として理事会、事務局、各部会に参画し防災DXの活用促進に向けて取り組んでいます。

AI防災協議会

防災・減災の取り組みをもとに、同様の志を持つ研究機関や企業、自治体、省庁等と議論を行い、SOCDAをはじめとしたSNSとAIを活用した取り組みの社会実装をするために、2019年6月に産官学連携の組織として「AI防災協議会」を立ち上げました。

参画各者それぞれが保有する強みを持ち寄り、組み合わせることで、新しいイノベーションを創出し、災害対応能力の高い社会構築を実現することを目指しています。

関連リンク

防災DX官民共創協議会

「災害による国民一人ひとりの被害・負担の軽減に資する平時・有事の防災DXのあり方を、民が主体的・協調的に追求し、官民共創により実現する」ことを目的としてデジタル庁が発起人となって設立した団体です。

2022年12月の設立準備団体時点からAI防災協議会が幹事団体として参画しています。

関連リンク

2025年7月更新