田中さん:

福井県の幸福度の高さには客観的なデータにも裏付けがあり、特に「教育」「仕事」「生活」の3分野が高く評価されています。

教育では、三世代同居や近居が多く、おじいちゃん・おばあちゃんが孫の面倒を見るなど、家庭の中での教育がとても盛んです。そのため、仕事の面でも共働き世帯が多く、世帯単位での所得が高いため経済的に安定している家庭が多くなっています。

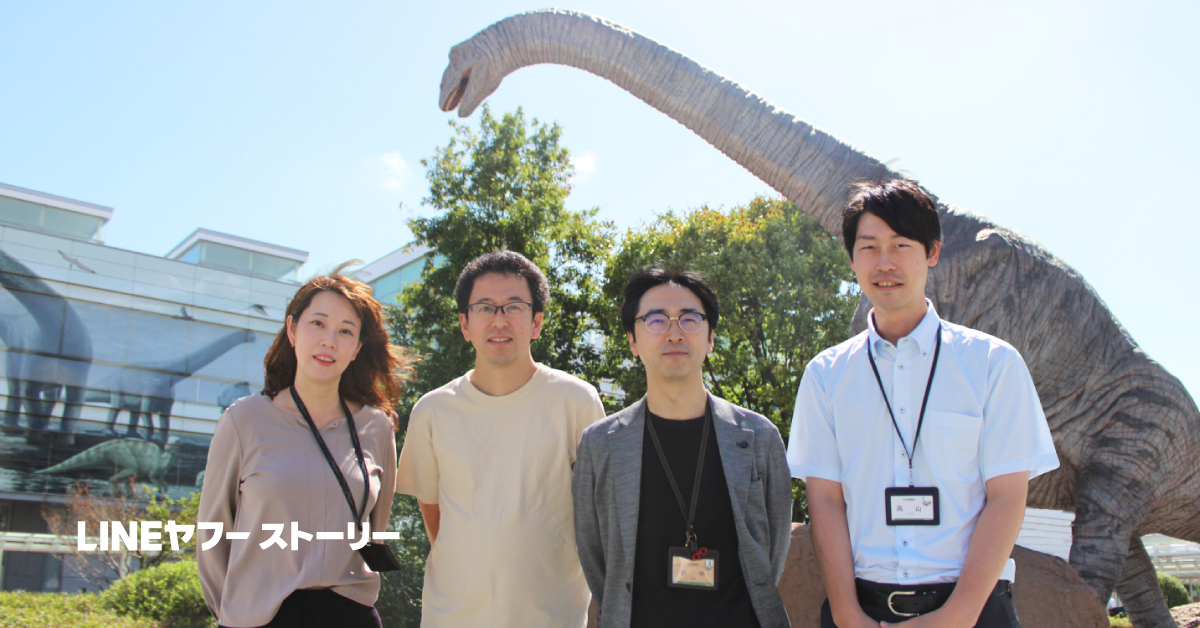

幸福度ランキングで12年連続1位(※1)を誇る福井県。その背景には教育や暮らしやすさといった環境がありますが、県はさらなる挑戦として「日本一の幸せ実感社会」を掲げています。

その鍵となるのが、LINEヤフー研究所との共同研究。検索データや位置情報などを活用し、住民のニーズをリアルタイムで捉える新たな試みが進んでいます。デジタルの力で目指す「幸せ」とは...?

※1 幸福度日本一ふくい

田中さん:

福井県の幸福度の高さには客観的なデータにも裏付けがあり、特に「教育」「仕事」「生活」の3分野が高く評価されています。

教育では、三世代同居や近居が多く、おじいちゃん・おばあちゃんが孫の面倒を見るなど、家庭の中での教育がとても盛んです。そのため、仕事の面でも共働き世帯が多く、世帯単位での所得が高いため経済的に安定している家庭が多くなっています。

(福井県未来戦略課提供)

田中さん:

はい。若い人からは「楽しみが少ない」といわれたり、女性が仕事と家庭の両立で負担を感じていたりすることが課題としてあげられます。

ですが、最近は北陸新幹線が開業したことで、県外からの来訪やメディアで取り上げられる機会が増えました。そうした変化もあって、主観的な幸福度も高まってきていると思います。

高山さん:

この取り組みは、未来創造部の部長から坪内さんを紹介されたことがきっかけです。

能登半島地震の際、坪内さんたちがデータを活用して被災地支援を行ったと聞き、福井でも同じようにデータを活かせるのではと考えました。

震災時にリアルタイムで住民ニーズを把握して必要な情報を届ける仕組みをデータ分析で実現し、県民の安全・安心につなげられるのではないかと考えたのが出発点です。

坪内:

自分たちが実際に足を運べる距離感ですね。

たとえば、20キロほど離れた場所で「交通渋滞のシグナル」が出たら、データで確認するだけでなく、実際に足を運んで確かめられる。福井県のある地域で「インフルエンザ」の検索が増えてきたら、そのエリアに行ってインタビューできる。

能登の研究でもそうでしたが、現場と行き来し、現地で困っている人の声を直接聞きながら研究できるという「現場の近さ」は、研究を進める大きな強みになっています。

今回の研究を進めることで、エリアごとに「今、何が起こっているのか」「どんな情報が求められているのか」をリアルタイムに把握し、それに合わせて適切な情報を届けていきたいと考えています。

LINEヤフーの検索情報や位置情報を解析して「どのエリアでどんなニーズがあるか」をつかみ、それが福井県のシステムとうまく連携できれば、大きな力になるはずです。

田中さん:

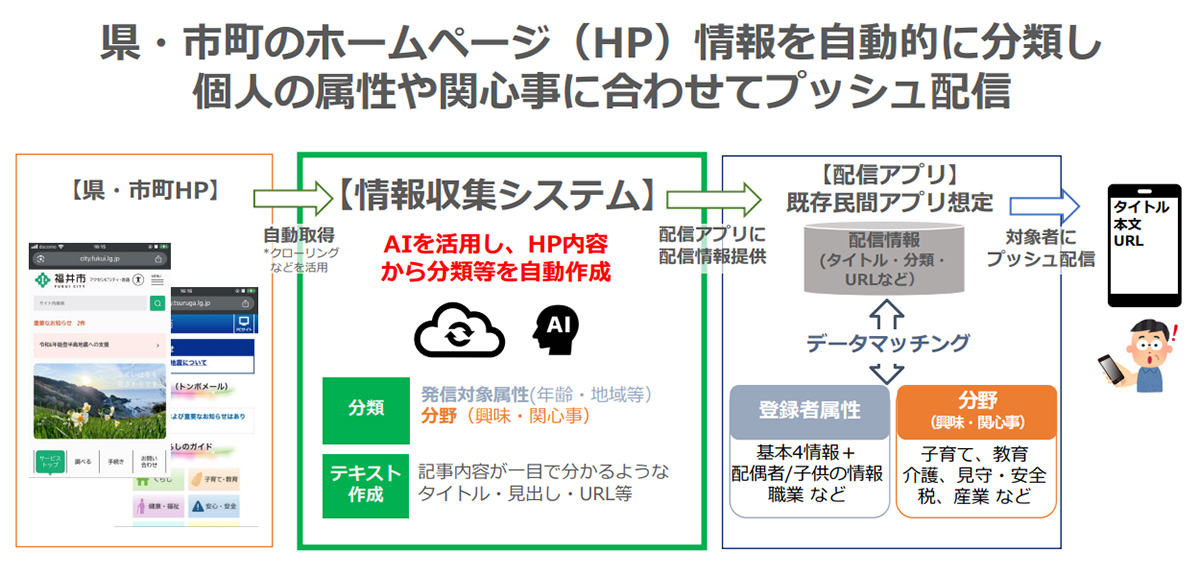

「災害時の迅速な情報把握」と「平時のプッシュ配信」の二本柱で進めているところです。

1つ目の「災害時の迅速な情報把握」は、坪内さんから災害時に現場のニーズを迅速かつ広域に検証できる、というお話をいただいたのをきっかけに、まずは福井の防災の文脈でどう生かせるかを試してみよう、と実証実験をスタートしました。

2つ目は、平時におけるプッシュ型の情報発信です。県民の関心事や属性に応じて、必要な情報を「県のサイトを見に来てもらう」のではなく、こちらから届ける取り組みを準備しています。

福井県が検討しているプッシュ型情報発信のイメージ図(福井県未来戦略課提供)

坪内:

大阪・関西万博で福井県のイベント「恐竜王国福井DAY」(※2)を開催した日に、万博会場内で福井県に関連する検索ワードがどれだけ出るかを検証してみました。

※2 恐竜王国福井DAY

吉田さん:

7月16日に「恐竜王国福井DAY」を開催したのですが、前日の15日には福井県に関連した検索はほとんど見られませんでした。

でも、当日になると「福井県」「恐竜王国」といったキーワードが時間帯ごとにいくつか出てきたんです。

このイベントがきっかけで福井県に興味を持ち、関連するワードを検索している人がいたことがわかりました。

坪内:

来場者全体からすると福井に関わる人は数千人規模にすぎません。でも、10万人以上の人がいる中で、その数千人の動きがちゃんとデータに現れたんです。

このシステムが「大きな分母の中でも情報ニーズを的確にキャッチできる」と実証できたことが、万博での成果でした。

髙山さん:

当日の来場者数はおよそ12万5,000人。その中で「恐竜王国福井DAY」には約5,100人が参加しました。割合としては小さくても、データとしてしっかり検出されたのは心強い結果だと思いました。

前日(7/15)には「福井」「恐竜」関連の検索は見られなかったが、当日(7/16)は午前から夜にかけて検索数が増え、イベントをきっかけとした関心の広がりがデータにも表れた。

吉田さん:

お盆の期間は、北陸新幹線の停車駅である芦原温泉駅、福井駅、越前たけふ駅、敦賀駅を対象エリアにしました。

お盆は県外からの来訪者が多い時期なので、駅周辺にいらっしゃると思われる来県者の方がどういった情報を検索されているのか、たとえば観光や飲食店の情報をどれくらい検索しているのかを見てみたんです。

すると「秋吉」という焼き鳥チェーンの名前が多く出てきました。お盆期間以外ではあまり出てきていなかったワードなので、飲食情報のニーズがはっきり現れたと感じました。

※写真はイメージです

坪内:

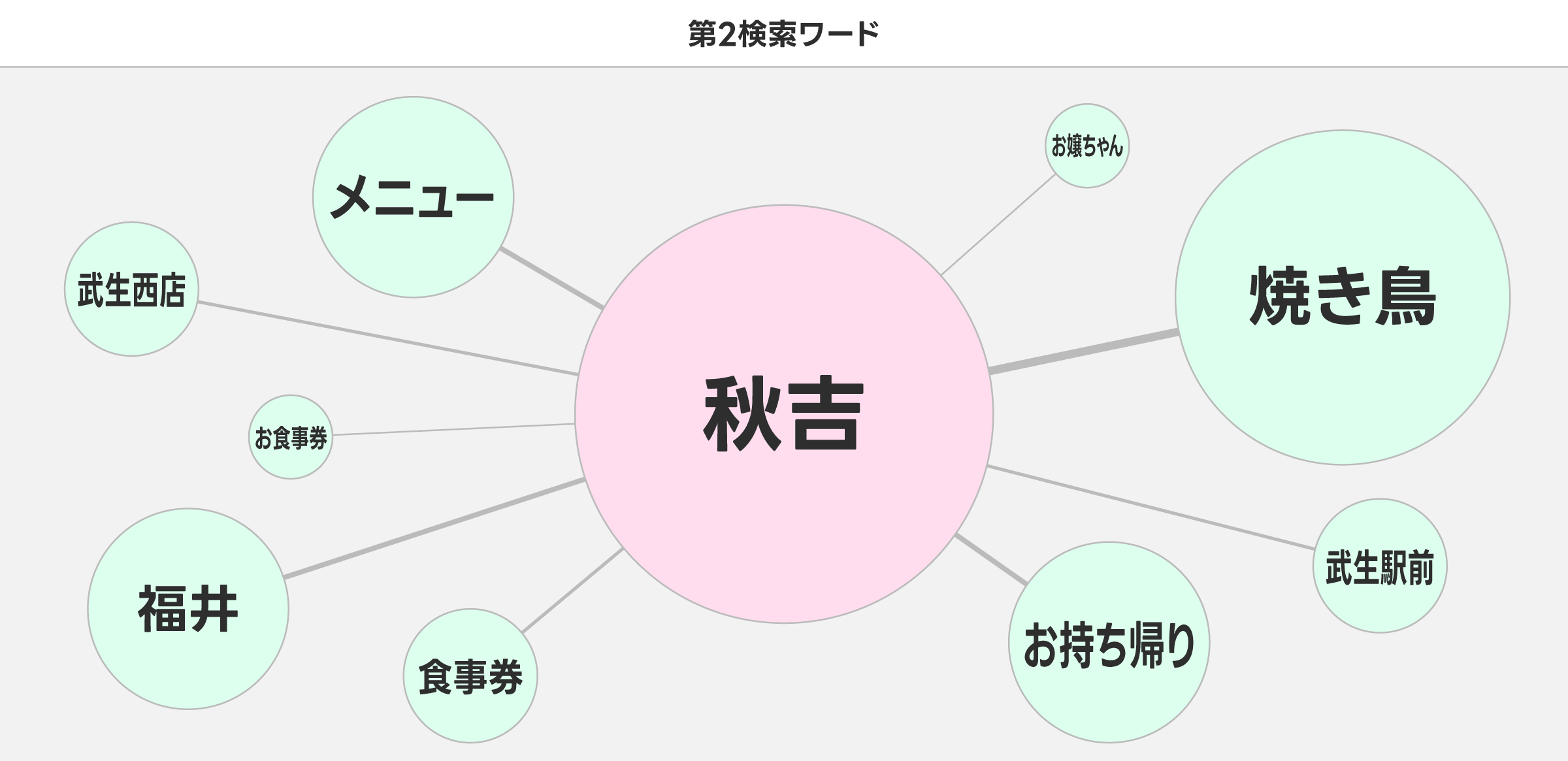

それに加えて、検索がどういう文脈で行われているのかを第2検索ワードで調べてみました。「秋吉」と一緒に何を検索しているかを見ると、行動の背景が見えてくる。

これは当初想定していなかったことで、この分析をきっかけにLINEヤフーのシステムも進化しました。

実際、「秋吉」と一緒に検索されていた第2ワードには「店舗名」や「場所」など具体的な場所以上に、営業時間を調べたり、メニューについて調べたりなど興味があることがわかりました。また、漠然と「福井県の焼き鳥といえば秋吉」とある中で、最寄りは何店があるのか調べるという意図も読み取れました。

単に「秋吉に興味がある」ではなく、「何に興味あるのか」といった、来訪者のリアルな行動意図まで読み取れたんです。

「秋吉」と一緒に検索されていた第2ワードの一部

田中さん:

他にも、温泉のお湯を参加者同士でかけ合う「あわら湯かけまつり(※3)」で、「まんじゅうまき(※4)」という検索結果が出てきたんです。

第2検索ワードにより、「もしかするとあわら湯かけまつりでは、まんじゅうまきという昔ながらの風習も注目されているのでは」と気づかされました。

※3 湯かけまつり:昭和の初めから続く伝統行事。温泉街で参加者が温泉のお湯をかけ合い、観光客も飛び入り参加できる

※4 まんじゅうまき:結婚や新築の際に屋根からまんじゅうをまく福井の風習

坪内:

たとえば「福井恐竜博物館」の情報ニーズが高いのはなんとなく想像できますよね。でも実際に検索を見てみると、一番多かったのは「駐車場」でした。混雑時にどこに停めればいいかわからないという困りごとがはっきり出てきたんです。

これまでのシステムでは「恐竜博物館」までしか把握できませんでしたが、第2検索ワードを見ることで「来館者が実際に求めている情報」がわかるようになりました。これは大きな発見でしたね。

第2検索ワードを追うことで、観光や飲食の困りごとから、地域の文化的な風習まで、当初は気づかなかった住民や来訪者の声が浮かび上がってきました。

今はまだLINEヤフーのデータ解析結果をExcelのような形で見ている段階ですが、将来的に福井県のシステムと連携して、人の目も加えながら住民ニーズを見られるようにできればと思っています。

今回のお盆のプロジェクトでは「恐竜博物館」「あわら湯かけまつり」など観光や祭り関連の検索が多かったですが、これが災害時になると「電気」「水」「コインランドリー」といった生活必需品のワードが上がってきます。

さらに第2検索ワードで「地域名」や「時間」が出てきたら、「この場所で足りていない」「この時間が知りたい」という具体的なニーズが把握でき、災害時の詳細な情報収集にもつながると期待しています。

髙山さん:

今年度、県のシステムを改修し、LINEヤフーさんのデータを職員が直接システム上で確認できるようにする予定です。

坪内:

LINEヤフー側もリアルタイム化をどんどん進めています。これまでは「前日まで」のデータでしたが、この春からは「5時間前」「3時間前」まで見られるようになりました。

さらに「1時間前まで」の情報が確認できるよう、アルゴリズムやシステムを最適化しているところです。お互いに進化していくことで、次世代の防災システムができるのではないかと思っています!

田中さん:

まだ実証を始めたばかりなので、明確な目標は持っていないのですが、県民の皆さんのニーズをどこまでしっかり押さえられるかが最大のテーマです。行政にとって県民ニーズをつかむことは最も大事でありながら、実は一番難しい部分です。そこにデータをどう活かせるかが大きな挑戦になっています。

さらに、今回の実証の範囲には入っていませんが、それをどのようにうまく発信と結び付けるか、というのは大きな課題です。

県民の皆さんが日常的に使っているのはLINEのようなコミュニケーションツールです。次の一手として、そうしたツールを通じてプッシュ型で情報を届ける仕組みを整えていきたいと考えています。

選択肢が少ないと、どんなにいい情報でも届きにくい。だからこそ、LINEやSNSなど複数の発信手段を組み合わせ、県民一人ひとりに合った方法で届けていくことが必要だと思っています。

坪内:

今回の実証実験を通じて見えてきたのは、検索データや位置情報といった日常の足跡が、地域の人々の暮らしや安全を守る大きな力になるかもしれない、ということです。

こうした仕組みは福井県に限らず、全国で必要とされると思います。先ほど例に挙げた「あわら湯かけまつりでまんじゅうまきが行われている」といった、地域独自の文化から災害時の必需情報まで、細かいニーズを拾えるのは他にない強みです。

まずは福井県の皆さんに「役に立つ」と実感していただきたい。そして、この取り組みを広げていき、災害が起きたときに救われる人を少しでも増やすことを目指しています。

そして、データ活用が地域に暮らす人々の「幸せ」につながっていく。そんな未来を福井県から少しずつ形にしていきたいですね。

取材日:2025年9月24日

文:LINEヤフーストーリー編集部

※本記事の内容は取材日時点のものです