近年、偽・誤情報がまるで本物のように見えてしまうケースがこれまで以上に増えています。さらに、誰もが知らないうちにその拡散に加担してしまうリスクが高まっています。

特に災害が起きた時や選挙で社会的に緊張が高まる状況では、そういった真偽不明の情報が人々の行動に影響を及ぼすこともあります。

そうした現状において、「どんな情報を信じるか」「どのように判断するか」といった情報との付き合い方を、一人ひとりが身につけることが、社会全体に求められていると感じています。

「この情報、画像も含めて本当っぽいけど、なんだか怪しい...」

生成AIの普及で「それらしく見える」フェイクニュースなどの情報が動画も含めて増え、それを信じてしまうリスクが高まっています。

そんな情報を目にしたり、不安を感じたりしたことがある方も多いのではないでしょうか。

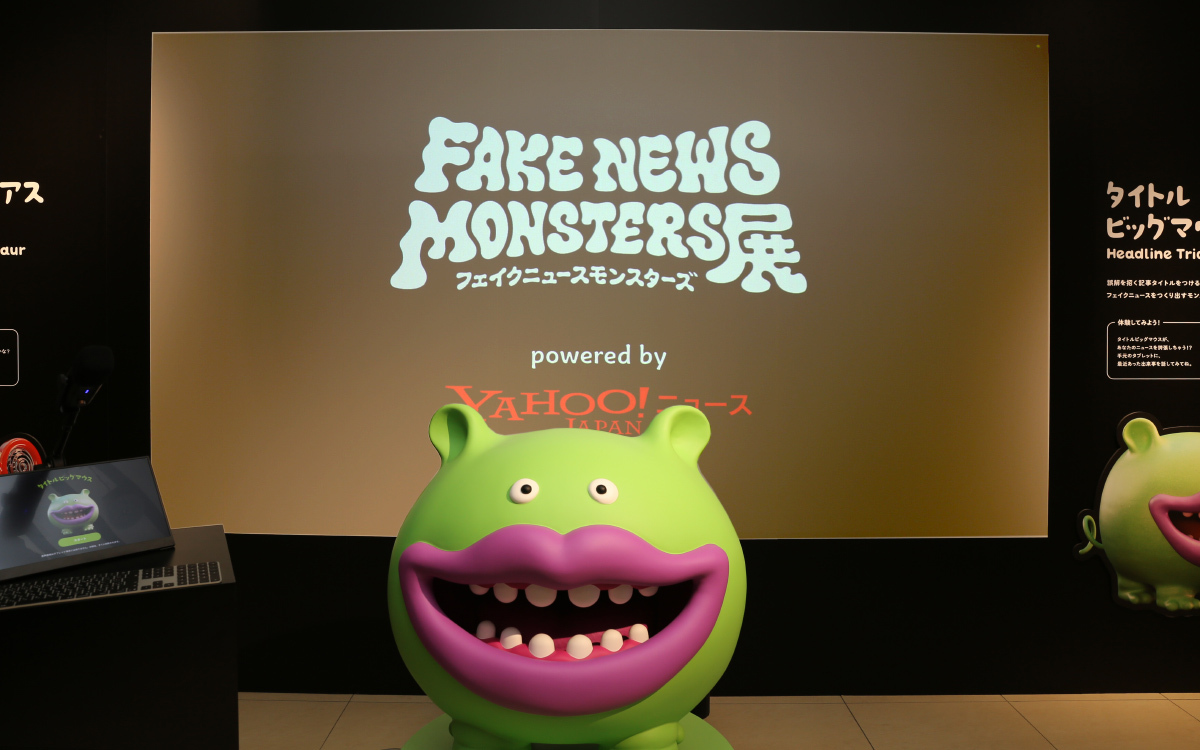

この秋、Yahoo!ニュースが企画した「FAKE NEWS MONSTERS展」は、フェイクニュースの危うさや、誤解しやすい情報の見え方について、直感的に、楽しみながら学べる体験型イベントです。

この記事では、イベントの企画を手がけた担当者の想いや、Yahoo!ニュースがどのように「信頼できる情報」を守っているのか、その裏側をご紹介します。

Rand表参道にて、ハロウィンの季節に合わせて企画された「FAKE NEWS MONSTERS展」。

2025年10月24日(金)〜11月3日(月・祝)の期間限定で開催されます。

初日より、中高生などが訪れて体験を楽しむ姿が見られました。

まずは、イベント企画担当者の声をお届けします。

近年、偽・誤情報がまるで本物のように見えてしまうケースがこれまで以上に増えています。さらに、誰もが知らないうちにその拡散に加担してしまうリスクが高まっています。

特に災害が起きた時や選挙で社会的に緊張が高まる状況では、そういった真偽不明の情報が人々の行動に影響を及ぼすこともあります。

そうした現状において、「どんな情報を信じるか」「どのように判断するか」といった情報との付き合い方を、一人ひとりが身につけることが、社会全体に求められていると感じています。

はい。特に10代から20代のデジタルネイティブ世代は、日常的にSNSなどで情報を受け取り、発信する機会も多く、真偽不明の情報にも多く接触していることが考えられます。

そうした世代に「多様な視点で情報を捉えることの大切さ」を知ってもらえるといいなと思いました。

「偽・誤情報を学ぶ」というテーマは、どうしても堅苦しい印象を持たれがちなので、「どうすれば興味を持ってもらえるか?」を意識しました。

そのため、フェイクニュースの仕組みをモンスターに見立てて紹介し、楽しみながらその仕組みを理解できるような展示にしています。

モンスターと相性の良い(?)ハロウィーン時期に実施することにしたのもポイントです。

たとえば、自分の顔写真がフェイク記事に使われる「AIイリュージョニスト」や、何気ない一言が誇張されたタイトルになる「タイトルビッグマウス」などです。

一見、面白おかしいモンスターですが、「フェイクニュースって、こう生まれるんだ」と、直感的に学べる仕掛けになっています。

また、会場全体も、思わず写真を撮ってSNSに投稿したくなるような空間デザインにしています。

「見て・知って・考える」というプロセスを通じて、自然にフェイクニュースの仕組みについて話したり考えたりできる、そのような場の提供を目指しました。

大きく二つあります。

一つは、情報を拡散する前に「これは本当だろうか?」と立ち止まる意識を持ってもらうこと。

もう一つは、Yahoo!ニュースの「多様な視点や意見に触れられる場」という特徴を知ってもらうことです。

Yahoo!ニュースでは、同じ話題でも、新聞社やテレビ局など複数のメディアから配信される記事を読める構造になっており、また専門家による多様な意見や考えを知ることもできます。

今回のイベント体験をきっかけに、そうした「信頼できる複数の情報源に触れる習慣」につながっていくと嬉しいですね。

「FAKE NEWS MONSTERS展」は、"偽・誤情報への向き合い方"を、体験コンテンツとして形にしたものでもあります。

では、日々膨大なニュースを扱うYahoo!ニュースは、どのように信頼性を守っているのでしょうか。その具体的な取り組みについて担当者に話を聞きました。

Yahoo!ニュースは「良質で信頼できる情報の提供」を方針として掲げています。

そのために「LINEヤフー 記事入稿ガイドライン」を制定し、記事の正確性・公平性・表現の妥当性などをコンテンツパートナーのみなさまに順守いただいています。

ヤフトピで取り上げるコンテンツは、誤解を招く見出しや煽情的な(感情をあおり立てるような)表現、不確かな情報にならないように編集部員が選定し、適切な記事が掲載されるようにしています。

また、偽・誤情報の拡散を防ぐために、ファクトチェック機関との連携や注意喚起コンテンツの掲載、「Yahoo!ニュース エキスパート」に在籍する各分野の専門家や有識者のコメントを優先表示するなど、複数の取り組みを同時に行っています。

「フェイクニュース」への備え〜デマや不確かな情報に惑わされないために〜

生成AIの活用についても同様にガイドラインを適用し、AIを活用した記事はその旨を記事内で明示することをパートナーのみなさまに守っていただいています。

問題が発覚した場合には、迅速に掲載停止や修正対応を行います。また、ランキングやタイムラインなど、自動的に表示される枠に出ないように自動推薦停止措置を取るなど、対策を講じています。

生成AIは便利なツールである一方で、「見た目では真偽を判断できない情報」が増えるリスクもあります。

そのため、Yahoo!ニュースでは「透明性の確保」を特に重視し、ユーザーが安心して情報を得られる環境を整えています。

2017年にプラットフォームにおける情報の質の向上を考えるチームとして始まりました。不適切な記事や写真が表示されるなどの問題に、本格的な取り組みを始めた経緯があります。

具体的には、ガイドラインの運用に加えて、記事やコメントに関するユーザーからのお問い合わせ対応、コンテンツパートナー各社との調整、利用者アンケートの実施など、日々の運営に関わるさまざまな業務を行っています。

社会的な関心や状況に応じて、ガイドラインそのものの見直しや改善も定期的に実施しています。

また、Yahoo!ニュースのオウンドメディア「news HACK」では、Yahoo!ニュースの取り組み、有識者へのインタビュー記事を発信しています。

記事の審査や対応は、記事入稿ガイドラインや運営方針に基づいて行っていますが、「線引き」や「中立性」の維持には、常に慎重な判断が求められます。

特に、「正確性に欠ける表現」や「公平性を極端に欠く内容」「煽情的な見出し」などは、記事内容の文脈や表現の意図、社会的な背景、それぞれの置かれた環境によって、読む人の受けとめ方が大きく変わります。また、たとえば社会課題を扱う記事など、作り手の思いが強く反映された内容もあります。

そのため、「これだからダメです」「これならOKです」と一律で判断できないケースも少なくありません。

そのため、記事の文脈や過去の対応記事と照らし合わせながら、

・編集的な観点(ガイドラインなどを踏まえた表現の妥当性)

・アライアンス観点(コンテンツパートナーとの信頼関係)

・トラスト&セーフティ観点(社会的リスク)

など、多角的に協議をした総合的な判断を行っています。

また、根幹となる入稿ガイドラインや運営方針について、大きな変更などを行う場合は外部有識者の方にもご意見をうかがい、社会の視点を反映するなど中立性の維持にも努めています。

まずは、知ることが第一歩だと思います。

Yahoo!ニュースでは、今回のFAKE NEWS MONSTERS展のように楽しみながら情報との向き合い方を考えられる企画に加えて、ニュース健診など、自分のニュースの見方を振り返るコンテンツを提供しています。

それをきっかけに、誰かと「どんなニュースを信じる?」「どこからの情報だと思う?」などと話す時間を持ってもらえると嬉しいです。

一方的に「これはダメ」と教えるよりも、「一緒に考える姿勢」が大切ではないでしょうか。

ニュースやSNSの情報を見ながら、「これは誰が発信しているのか」「他のメディアも同じ内容か」など、家族や友だちなどみんなで一緒に確認してみる。

そうした日常的な会話の積み重ねが、リテラシー教育につながるのではないでしょうか。

たとえば昔は「食べられる木の実とそうでないもの」を知識や経験を備えた人が若い世代に共有したように、いまは「信じてよい情報とそうでない情報」を伝えて一緒に見分けていくことが必要です。

Yahoo!ニュースでも、ユーザーのみなさまが楽しみながら学べるような取り組みを引き続き行っていきたいですね。

偽・誤情報の拡散が社会問題になる今、私たちは正確な情報を届けるだけでなく、「健全な情報環境をつくること」を使命として、引き続き取り組んでいきます。

取材日:2025年10月24日

文:LINEヤフーストーリー編集部 撮影:安田 美紀

※本記事の内容は取材日時点のものです