私は週に一度、約800名が所属する統括内に向けて、タイムリーに動画で情報を発信しています。日ごろから「情報を知る」ことが非常に重要だと思っているからです。

たとえば、何か大きな課題があったときに「え、そんなことあったんですか?」と言う人と、「3年前から知っていて、いろいろ調べているんです」と言う人がいます。

すでに知っている人は解決に向けたアクションを起こせますが、知らない人は考えることもアクションもできません。だからこそ、組織内ではなるべく「情報をオープンにしたい」と考えています。

全員が「知っている」状態になれば、そこから考える人が現れます。Aを考える人もいれば、Bを考える人もいます。同じ課題や情報に対してさまざまな考えがあり、そうしてみんなで考えるたくさんの選択肢があることで、プロダクトも組織もより良いステップに進めると思っています。

統括内に毎週情報発信をしている中で、コメントをオープンに受け付けていますが、みなさんからのコメントを通じて、「最前線のみなさんはこういう風に考えているんだ」と見えることが多いです。

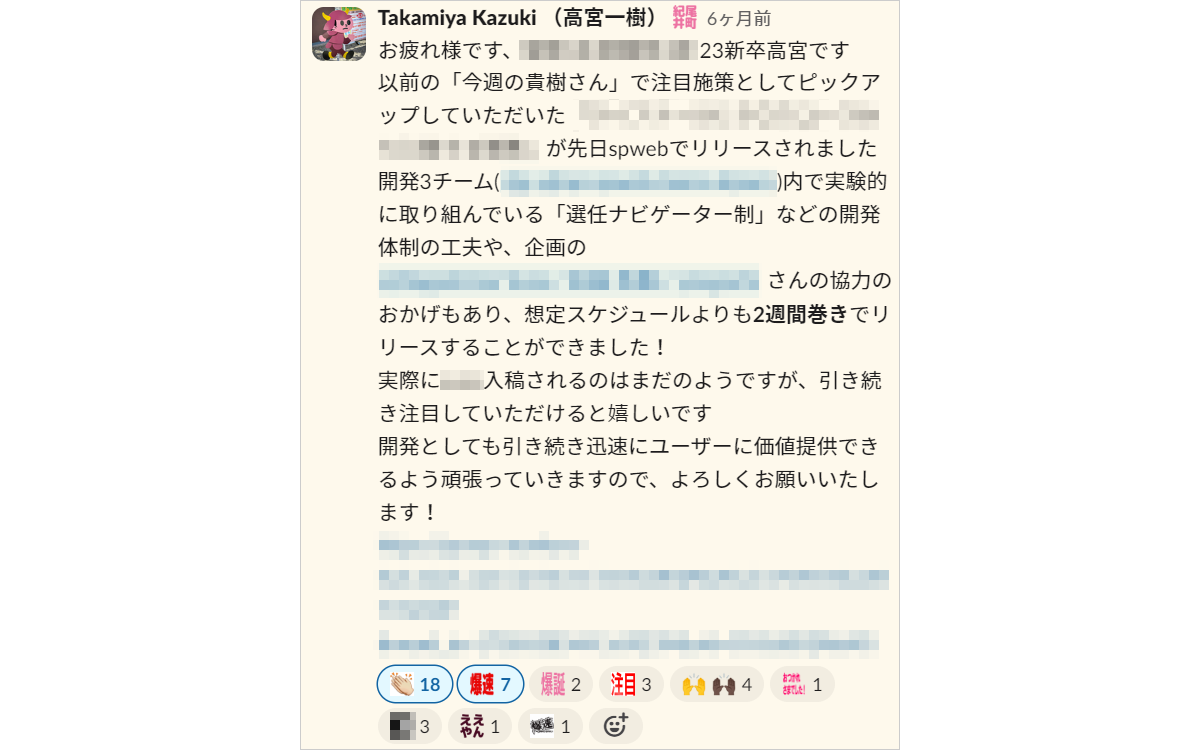

特に高宮さんからは定期的にコメントをもらっていますよね。たとえば、「多面フィードバック ※1」という評価制度について、初めて経験した際、「わからなかったですし、難しかったです」と新卒ならではの視点で質問をしてくれました。でも、実は2年目や5年目の人も、私ですらこの評価制度について難しいと感じることがあります。

その時の回答でも「今でも難しい」と書きましたが、私と高宮さんのやりとりを読んだ人は「みんな難しいと思っているんだ」と気づいたと思います。

「初めてやってみて難しかったです」という質問は、最強ですし、価値があります。同時に、どうやって高宮さんからの質問に回答しようかと考えることで、私も学びがあったので今でもとても印象に残っています。