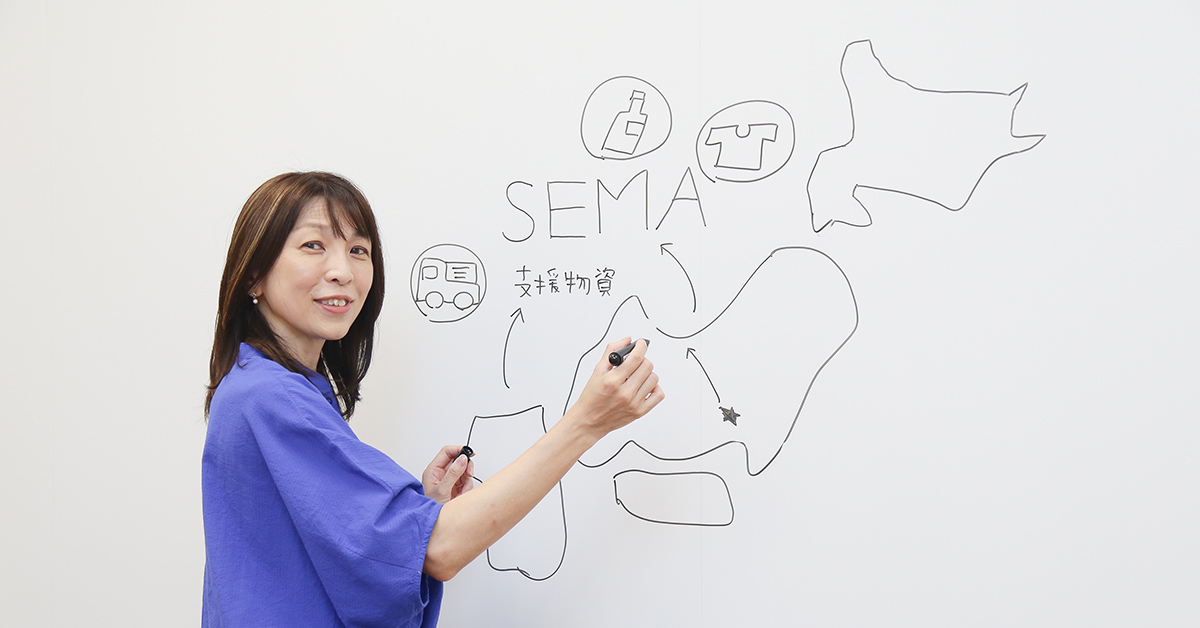

企業とCSOが連携して被災地を支える 緊急災害対応アライアンス「SEMA」

災害が発生したとき、どうすれば迅速かつ効率的に被災地が必要としている支援を届けることができるのでしょうか?

LINEヤフーは緊急災害対応アライアンス「SEMA(シーマ)※1」の取り組みを通じて、企業と連携しながら被災地に寄り添い続けています。今回は、SEMAの具体的な支援活動や協力企業などとの連携体制、そして今後の展望について、責任者の藤岡に聞きました。

※1 SEMA(シーマ):「Social Emergency Management Alliance」の略

大規模自然災害発生時に、物資・サービスなどの支援を被災地のニーズに沿ってワンストップで提供。日本発の民間主導による緊急災害対応アライアンスとして2017年8月に設立。

日本国内の民間企業104社と市民団体(以下「CSO(※2)」)6団体が連携しており(2024年8月時点)、LINEヤフーは事務局として参加している。

※2 CSO:

「Civil Society Organization(市民社会組織)」の略称。NPO、NGO、市民活動団体、ボランティア団体に限らず、消費者団体や、研究者、自治会・町内会、婦人会、老人会、PTAといった組織・団体なども含まれる。

- 藤岡 久子(ふじおか ひさこ)

- 2008年にヤフーに中途入社。法務部門で契約書管理、取締役会事務局業務などを担当。2018年に社会貢献活動(SR)の担当部署へ異動し、災害協定の締結を推進。2019年4月よりSEMA事務局の業務も担当。2023年4月より、SEMAの事務局長として、物資による被災地支援活動を統括。

SEMAの設立背景と目的

――まず、「SEMA」が設立された背景、どのような取り組みなのか教えてください。

SEMAは企業とCSOが連携し、迅速かつ効率的に支援を行うアライアンスで、2017年に設立されました。LINEヤフーはその中の一企業として事務局の役割を担っています。

LINEヤフーは物資を持っていませんが、現地で必要とされている物資とその物資の提供が可能な企業をマッチングする事務局機能を提供しています。

SEMA設立の背景には、熊本地震や東日本大震災での教訓があります。多くの支援物資が被災した自治体へ殺到し、適切な管理が難しくなることで、一部の物資が配布できずに滞留したり廃棄されたりするなど、過剰な支援がかえって現地の負担になってしまった、という事実がありました。

――これまでは災害が発生するとそれぞれが良かれと思って必要だろうと考えた物資を送っていたけれど、結果として過剰に送られてしまうことがあったということでしょうか。

そうですね。支援したいという気持ちはあるものの、どこに何をどれだけ送ればよいのか、誰に連絡すればよいのかがわからないという状況がありました。加盟企業のみなさんも、そういった情報を一から調べるのが大変だとおっしゃっていました。

こうした問題を解決するため、自治体に負担をかけずに民間だけで支援を行うことを目的に、CSO6団体、民間企業17社によりSEMAが設立されました。現在は、100社を超える企業に加盟いただいています。

SEMAの活動内容と稼働基準

――では、SEMAの具体的な活動内容を教えてください。

SEMAに加盟しているCSOは、すべて災害支援に特化しており、全国へ迅速に対応できる体制を整えています。団体によっては、ヘリコプターを使用して現地に駆けつけることもあります。

災害が発生すると、これらの団体が迅速に現地に入り、自治体の災害対策本部や他の支援団体と情報を共有しながら、必要な物資を把握します。その情報をSEMA事務局(LINEヤフー)が加盟企業に伝え、各企業が対応できる物資を提供。その物資を現地のCSOが住民にお届けするという流れになっています。

SEMAの活動

1)CSOが「何を何個どこに送ればよいか」現地の必要量を正確に把握

2)事務局(LINEヤフー)が、1)で把握した情報を企業に伝える

3)企業は被災地が必要としている数の支援物資を被災地に送る

4)CSOは被災地支援物資を受け取り、住民に届ける

――SEMAが稼働する基準はありますか?

はい、SEMAを設立した際に、ジャパン・プラットフォーム(※3)の稼働基準を参考に「震度6以上の緊急地震速報が発令された場合」「大雨特別警報が発令された場合」などいくつかの細かい基準を作成しています。実際には、基準に達していなくても災害の状況によって柔軟に対応できるよう、早めの情報収集開始を心掛けています。

※3 ジャパン・プラットフォーム:

個人・企業・NGO・政府が協働し、日本の支援を届ける仕組み

現地での迅速な対応と情報共有がSEMAの強み

――発災時、CSOはどのくらいの期間で現地入りできるのでしょうか。

状況にもよりますが、早ければ発災当日や翌日には現地入りしています。1月に発生した能登半島地震では、ピースウインズ・ジャパン(※4)とシビックフォース(※5)で構成する緊急支援チームが当日のうちに派遣を決定し翌日には現地入りしています。

※4 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン:

災害や紛争、社会構造の変化などによって危機にさらされた命に対して国内外問わず支援活動を行う、日本発祥のNGO。1996年に設立。

※5 公益社団法人シビックフォース(Civic Force)

国内外の大規模災害時に企業、NPO、行政などが協働し、迅速で効果的な支援を行うための連携組織。発災直後から復旧・復興まで、被災地のニーズに即した支援を届けている。

CSOは可能な限り迅速に被災地へ向かう 写真提供:ピースウィンズ・ジャパン

――CSOの方たちは現地に入って、たとえばどのくらいの方が住んでいて、水がどのくらい足りないなど、どのように調査しているのでしょうか?

たとえば、何人がどこに避難しているのか、水の供給状況はどうかなどの情報は、避難所へ実際に足を運ぶほか、被災地の災害対策本部で情報共有しながら把握しています。備蓄の状況や、どの団体がどの物資をすぐに提供できるか、またどの自治体から支援が届くかなど、幅広い情報をCSOが把握しています。

また、現地での情報はLINEグループを通じてリアルタイムでやりとりされ、具体的なニーズもすぐに共有されます。現地で支援に入っている人々、避難所、自治体とも綿密に情報を共有し合い、必要な支援を確実に届けられるようにしています。

被災地での物資支援の様子 写真提供:ピースボート災害支援センター、ピースウィンズ・ジャパン、被災地NGO恊働センター

――では、SEMA事務局は発災時にまずどのように稼働するのでしょうか。

まず、テレビのニュースやインターネット上の情報を確認し、災害の規模や被害状況を把握します。社内でも天気や災害に関する情報がさまざまなSlackチャンネルで上がってくるので、それらも確認します。

被害が出ていると判断した場合は、まずCSOが参加しているLINEグループに一報を入れます。このときにCSOがすでに動き始めている場合もあります。そして、一定の規模の災害が発生したと判断した時点で、企業にも情報収集中であることを連絡しています。

2024年1月1日16時10分に発生した能登半島地震では、(発生の)4分後に、CSOと事務局とのやりとりを開始しています。1日の19時45分ごろにCSOから「物資のニーズがある」と連絡があり、カイロとアウターが必要だと言われました。みなさん寒い中で避難していたためです。

これを受けて、SEMAの稼働を決定し、具体的なにニーズを加盟企業に伝えました。ニーズを伝えた45分後には「アウターを提供できます」という連絡が、次の日の午前中には「カイロを提供できます」という連絡がそれぞれ来て、1月3日には最初の物資を現地に届けています。

――SEMAの活動を進める上で、困難だと感じていることがあれば教えてください。

SEMAの強みは、現地に人が入ってリアルタイムでニーズを把握し、その情報をもとに必要な支援を届けられる点です。ただ、届けるタイミングがずれてしまうと過剰な支援になってしまいます。

被災地のニーズは刻々と変わっていくので、たとえば、支援要請を受けてから1週間たつと、現地ではすでに他の支援が届いていて、必要とされなくなっていることもあります。物資を準備している間に、現地の状況が変わってしまうことも多いので、被災地のニーズにスピード感をもってこたえていくことが重要だと感じています。

また、企業の方々にニーズを伝える際には、できるだけ詳しく説明することを心がけています。具体的には、「これが必要です」というだけでなく、「今こういう状況だからこの物資がこれだけ必要です」「こういう用途に使いたい」といった背景や用途もCSOからヒアリングして伝えています。そうすることで、「その用途ならこちらの方(物資)が良いのでは?」といったアドバイスをもらえることもあります。

時には、企業から「このニーズには応えられないけど、こちらなら提供できる」という代替案を出してもらって、支援につなげられたこともありました。

――SEMAとしての支援を終えるタイミングはどのように決めていますか?

SEMAはあくまで「緊急災害対応アライアンス」であり、緊急期のみの支援を行うことを基本としています。たとえば、地元の商店が開いているにもかかわらず無料の商品を送り続けたら、地域の経済が回らなくなってしまうリスクがあります。

そのため、地域の力による復旧・復興を促進するという方針のもと、一定の緊急期が終わったと判断したときにSEMAとしての支援は終了するというのが基本的な考えです。

具体的な基準としては、仮設住宅への入居が完了した時や地元の商店がオープンして品数がそろった時などがあります。ただ、これは本当にケース・バイ・ケースです。

近年は1回被災した人が再度被災するケースが多く見られます。西日本の水害などでは、家をリフォームした後に再び被災した方もいらっしゃいました。こうした場合、商店は開いているけれども家の再建が必要となり、引き続き消耗品の支援が必要な住民も多く、特に年金で生活している高齢の方々にとっては、長期に渡る支援が必要になってきます。

今年3月に能登半島地震の被災地を訪れた際、仮設住宅の建設が進んでいましたが、実際にはまだ多くの人々が仮設住宅に入れず、自宅の水やガスも使えない状態で物資を求めて並んでいる様子を目の当たりにしました。SEMAの基準では終了と判断されることもありますが、現地の状況とこの基準の間にはギャップがあると感じました。

そのため、能登半島地震支援についてはSEMAの稼働時間は想定の基準よりも長くなりました。物資の支援は実用的な助けとなるだけでなく、支援を届けてくれている人がいるという安心感をお届けし、励ます役割も果たしています。一律に、商店が開いたから支援をやめるのではなく、状況に応じて柔軟に対応する必要があります。

また、地方で発生した災害の場合、報道が減ると首都圏では現地の情報を得にくくなってしまいます。加盟CSOが現地にいる強みを生かして、リアルな情報を加盟企業へ伝え、企業が不安なく迷いなく被災地支援ができるよう情報を提供することもSEMA事務局の大切な役割だと感じています。

2024年3月の被災地の様子(藤岡撮影)

――今年1月の能登半島地震は、LINEとヤフーが合併して初めての稼働でした。何か変わったと感じたことはありますか?

実際に物資を届けるなどの支援活動に関しては、大きな変化はありませんでしたが、社内のコミュニケーションについては変化を感じました。

普段、CSOとのやりとりはLINEを使って行っていますが、6団体と連携する中で、必要な情報が大量にあふれてしまい把握に時間がかかることがありました。そのようなときに、旧LINEの社員から「こういう使い方がありますよ」といったアイデアをもらえたり、連絡をさらにスムーズにするための相談に乗ってもらえたりしたのは心強かったですね。

支援の輪を広げ、確実に支援が届く仕組みを作り続けたい

――このSEMAの活動を通じて新たに挑戦したいことを教えてください。

まず、CSOや企業とのやりとりを今以上に効率的な方法に改善したいと考えています。連絡手段をさらに改善することで、スピードアップや無駄のない動きができるようになることを目指しています。

また、最近は企業からの「こういう製品を開発するけどどう思う?」といった相談が増えてきました。企業が商品を開発する際に災害支援や被災地支援を考慮するようになってきていると感じます。

――SEMAの活動に参加することで、企業側も災害時のニーズを理解しやすくなり、より役立つ製品を考えやすくなるということでしょうか。

そうですね。企業がSEMAの活動を通じて把握した被災地の情報やニーズを、(SEMAに限らず)企業が行っている社会貢献活動に活かしていただけると嬉しいです。

最近は、SEMAの取り組みについて質問を受ける機会が増えてきました。SEMAがモデルケースとなり、他の業界や企業でも同様の仕組みができることで、被災地への支援がより力強いものになることを期待しています。

今後もSEMAの活動を発展させ支援の輪を広げることで、被災地の人々へ確実に支援が届く仕組みを作り続けたいと思います。

――最後に、私たち個人が支援を届けたいと思ったら、どのようにするのが良いでしょうか?

個人で支援を行いたい場合は、募金が最も効果的だと思います。募金先についてはYahoo!ネット募金のサイトでぜひ確認してほしいです。また、欲しいものリストを出している支援団体や自治体の情報を参考にするのも良い方法です。

Yahoo!ショッピングでは「買って応援便(※6)」という取り組みを行っていますので、無駄にならない支援をするために、ご利用いただけたらと思います。

※6 買って応援便:

物資の支援を希望している団体や施設に、Yahoo!ショッピングで購入した商品を寄贈できる仕組み。団体や施設はYahoo!ネット募金で審査を受けているため、安心して支援いただけます

関連リンク

取材日:2024年7月22日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。