Web3業界のリーダーを目指して。新しい「DOSI」が持つ可能性

2025年6月30日追記:

DOSIは2025年12月30日(火)11:00にすべてのサービス提供を終了させていただきます。

2025年6月30(火)11:00をもってアプリストアでのDOSIのダウンロードを停止しております。

詳しくはこちら

これまでLINE Xenesis株式会社(※1)で展開していた日本向けNFTマーケットプレイスの「LINE NFT」、NFTウォレット「DOSI Wallet」がサービスを終了し、LINE NEXT Inc.(※2)が運営主体となったデジタル・コマース「DOSI」が、1月10日に日本含む世界180カ国でリリースされました。今回のサービス再編に至った背景や、サービスの特徴と強み、さらにWeb3事業を拡大させるために注力していくことなどを、LINE NEXT Inc.取締役のキム・ウソクに聞きました。

※1 暗号資産事業を行うLINEヤフーのグループ会社

※2 Web3プラットフォーム(デジタル・コマース)事業の運営を行うLINEヤフーのグループ会社

- Kim Woosuk (キム・ウソク)

- LINE NEXT Inc. 取締役 / LINE TECH PLUS PTE. LTD. 代表取締役CEO

韓国の延世大学 経営学科を卒業後、レッグウェアのコマース企業を起業。その後Fintech分野の事業専門家としてブロックチェーン基盤の為替サービスを行うFintech企業Sentbe(セントビー)を共同設立した後、2018年に「LINE Blockchain」の初期メンバーとなり、LINE独自の暗号資産とブロックチェーンの事業を展開。現在は、LINE NEXTのCSOとフィンシア財団の理事に従事。

投資目的からデジタルアイテムを楽しむフェーズへ

――Web3、NFT市場の現在の状況について教えてください。

まず、Web3とNFTの言葉の定義について説明します。Web3は「ユーザーの権利と利益を最大化するデジタルサービス環境」だと考えています。これまでのデジタルの歴史を振り返ると、デジタル資産に関するユーザーの権利が強化されてきた流れがあり、Web3はこのような変化をさらに加速していくものだと考えています。

また、ブロックチェーン技術はWeb3において重要な役割を果たしており、デジタル資産の所有権を透明性高く記録するのに最も効率的な方法とされています。Web3がユーザーの権利と利益を最大化する環境とすると、ブロックチェーンはその権利と利益を支える基盤技術だと考えています。そしてNFT(Non-Fungible Tokenの略。日本語で非代替性トークン)はブロックチェーン技術の中でも特に重要で、Web3を拡大していく上で中心的な役割を担うと考えています。NFTによってデジタル資産の所有者が明確になり、ユーザーが自由に経済活動できると期待されています。

初期のNFT市場は、投資目的での取引が主流でした。商品の販売者と購入者の多くは、暗号資産に関連する企業や投資家で、2022年には商品1つ当たりの平均価格が400ドルを超えるまでになっていました。しかし、2023年に入ると、平均価格が80ドルほどにまで下がり市場全体の取引額が下がったものの、取引件数は40%以上も増加するという動きが見られるようになりました。初期の投資目的としての取引は縮小し、純粋にデジタルアイテムを楽しむ一般ユーザーが増えてきたのです。今後、こうした一般ユーザー向けの市場はさらに拡大していき、今後は年間20兆円の取引市場となり、モバイルアプリ内決済市場の約40%まで成長すると予想しています。

「大衆化」を加速する一般ユーザー向けサービスの拡大

――今回、「DOSI」正式版のリリースに至った背景や特徴を教えてください。

2022年9月からベータ版として開始したグローバルNFTプラットフォーム「DOSI」ですが、サービス開始後1年6カ月で登録アカウント数は550万を超え、取引回数は60万を超えるなど多くのユーザーに利用いただきました。一方、サービスを展開していく中で、ユーザーの多くが投資家であり、1人あたりの取引価格が高いことがわかりました。ユーザーの権利が今後も強く求められていくことや、Web3やNFTの技術をより拡大させてさらに大きなサービスに成長させるためには、サービスを一般ユーザーにも使ってもらうこと、つまり「大衆化させる」ことが必要だと感じました。このような背景から、ベータ版で得た実績をもとに、「DOSI」正式版のリリースに至りました。

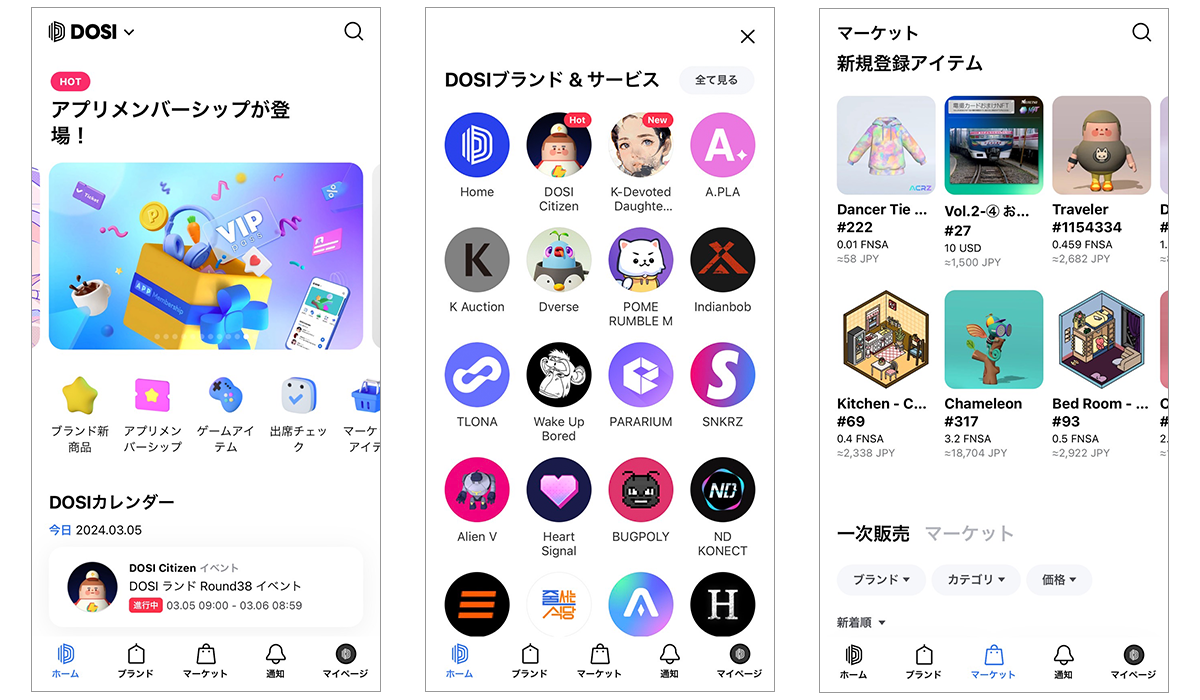

NFTになじみのない一般ユーザーが理解しやすいように、正式版では「NFTマーケット」という言葉を使わず「デジタル・コマース」と定義しました。また、利用規約やサービスのUIにおいても「NFT」という単語を取り除き、「ゲームアイテム」、「メンバーシップ」、「チケット」といったコンテンツをイメージしやすい単語にしてリリースしました。

一般的によく使われているECサイトのように、簡単に登録からログイン、取引、決済が可能な点もポイントです。ECサイトで買い物をする感覚と同じように、デジタルアイテムの取引が気軽に楽しくできるデジタル・コマースの実現を目指しています。

既存のWebサービスに加えモバイルアプリ(iOS、Android)も提供中。日本国内だけでなくグローバルブランドの購入や取引も可能。

――リリース後の変化や手応えはいかがですか?

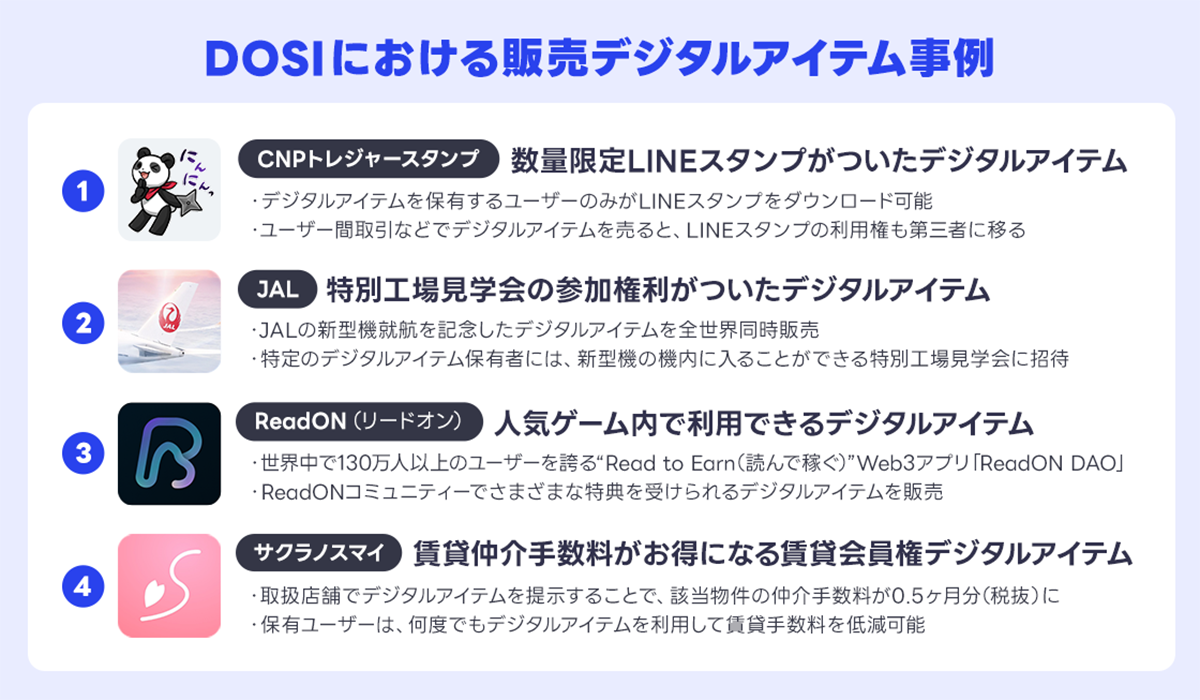

正式版リリース後、順調に成長していますが、ベータ版と比較して最も変化がみられたのは、ユーザー層です。ベータ版ではNFT販売者の90%以上が暗号資産関連のスタートアップ企業でしたが、正式版では約70%が暗号資産やNFTとは関係のない、一般的なゲーム会社やIP企業、チケット関連企業で占めており、さまざまなデジタルアイテムが開発・販売されています。

また購入者も、これまで90%以上が暗号資産の投資家であったのが、リリース後1カ月間で商品を買ったユーザーのうち50%以上は新規ユーザーであることがわかりました。これらの変化を見ても、現在は投資目的ではなく、純粋にデジタルアイテムを楽しむユーザーが増えてきたと言えますし、これからさらに一般ユーザー向けのデジタルアイテムを拡大させていくことが重要だと感じています。

――今回の正式版サービスで特に力を入れているポイントを教えてください。

さまざまなコンテンツの中でも、特にゲームアイテムに注力をしています。ゲームアイテムの透明性と自分の持つアイテムの保有権に対するゲームプレイヤーからのニーズは非常に高いです。

これまでゲーム会社がプレイヤーの持つアイテムや保有権を適切に把握していなかったため、多くのゲームアイテムがブラックマーケットで二次流通されてきました。アイテム取引のブラックマーケットだけで世界で1兆円以上の取引額があるとされていますが、ゲームアイテムの販売者が確実にそのアイテムを持っていると証明できないために詐欺被害の多発や取引の複雑さなどが問題になっています。ゲーム会社にとっても、ブラックマーケットでの取引が自社の収益につながらないことや、二次流通をしてまでゲームアイテムを購入する熱心なユーザーのデータを活用できないことが課題となっています。

今回「DOSI」が提供しているプラットフォームでは、ブロックチェーンにアイテムの流通過程や所有履歴が記録されるため、詐欺被害や取引の複雑さといった問題を解決できると考えています。また、ゲーム会社は「DOSI」のプラットフォーム上で行われた二次流通で発生する手数料の一部を収益として得ることができ、二次流通が活発になるたびに収益を多く得ることができる仕組みになっています。さらにはユーザーのデータを活用して、マーケティング活動や特典の提供できるよう取り組んでいます。

このように、プレイヤーとゲーム会社双方のニーズに合わせた価値を提供することで、ゲーム業界やコンテンツの拡大を促進できると考えています。また、このアプローチはゲームだけでなく、メンバーシップや他のデジタルアイテムの分野でも発生しているユーザーや販売者側の問題も解決できると考えています。今後は、「LINE レンジャー」や「LINEスタンプ」など既存のLINEヤフーのサービスとも連携し、ゲームアイテムやスタンプの保有権をNFT化してDOSI上で二次流通を可能にするという取り組みも準備を進めています。

Web3業界のリーダーを目指して

――Web3を大衆化させ、Web3業界のリーダーになるために今後注力していくことを教えてください。

Web3の大衆化を進めるためには、まず「Web3」や「ブロックチェーン」、「NFT」といった単語を使わないようにしなければいけないと考えています。

そして現在のコンテンツに注力しアップデートさせていくことはもちろん、それぞれのコンテンツがユーザーに与える価値は何か、どういった体験や特典を望んでいるかをさらに研究し、より多くのユーザーに楽しんでいただけるコンテンツを拡大させていきます。

また、現在モバイルアプリが世界で約400万個を超えている一方で、ブロックチェーン関連のアプリの数はまだ10万個にも至っていないという事実があります。ブロックチェーンがサービスの経済や権利自体を変える基盤技術のため、普及に時間を要していると考えられています。このような状況の中でWeb3の大衆化を加速させていくには、既に大きな市場を持っているWeb2企業やWeb2ユーザーの参入が欠かせません。既存のWeb2企業やユーザーに受け入れられる技術やコンテンツの開発にも注力していきます。

LINE NEXTは、昨年12月にPEファンド「Crescendo」から約200億円の投資を受け(※3)、Web3の普及をけん引していくことが期待されています。この期待に応えられるよう、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを創出し続け、私たちLINE NEXTがWeb3の世界をリードしていきたいと強く思っています。

※3 LINE NEXT、Web3エコシステム拡大に向け約200億円の資金調達を決定

関連リンク

取材日:2024年2月22日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。