人事とプロダクト担当の二刀流「LINEヤフーテックアカデミー」で変化した価値観

LINEヤフーでは、さまざまな社員が働いています。「WHY? LINEヤフー」シリーズでは、社員が現在取り組んでいることや働く上で大切にしていることなどを聞き、その仕事内容や思いを通じて、LINEヤフーで働く魅力をお伝えしていきます。

2人目として登場するのは、「LINEヤフーテックアカデミー」をリードしている伊東です。人事の業務を担当しながらこの企画に関わったことで、変化してきた価値観もあったとか。

LINEヤフーテックアカデミーで目指していること、働く上で大切にしていることなどを聞きました。

- 伊東 瑛利奈(いとう・えりな)

- 人事総務統括本部 人材開発・採用本部 LINEヤフーテックアカデミー推進室 一般事務、経営企画、広報などを経て2019年ヤフー入社。人事・労務部門で評価運用・組織編制、人事基幹システム導入、Zホールディングス・Zフィナンシャル人事労務部門の本格立ち上げなどを経験し、2023年4月よりYahoo!テックアカデミー(現LINEヤフーテックアカデミー)の運用企画・プロダクト企画を担当。

LINEヤフーテックアカデミーとは

――まず、LINEヤフーテックアカデミーについて教えてください。

LINEヤフーテックアカデミーは、受講実績3万名を超えるテックアカデミーを展開するキラメックス株式会社とLINEヤフーが協業で提供している、ITスキルを学べる有料のオンラインスクールです。4カ月間でエンジニアになるためのスキルとノウハウを学ぶことが可能です。さらに、プログラム終了後6カ月間は転職支援も行います。

このプロダクトは、社員が自由に未来のサービスについて考える「未来妄想会議」で提案された、IT人材不足を解決するアイデアがもとになっています。2023年1月に「Yahoo!テックアカデミー」として、第1回を開講しました。その後、コース内容のアップデートや会社の合併を経て、2023年10月12日からは「LINEヤフーテックアカデミー」として本格展開・常時募集を開始しています。「LINEヤフー」を冠した初のプロダクトでもあります。

――今年1月から法人向けのプログラムも提供開始していますが、こちらについても教えてください。

このプログラムでは、生成AIやビッグデータの基礎的な知識、業務への活用方法、プログラミングスキルなどを学ぶことができます。これにより、未経験者や初心者でもITスキルを身につけることが可能です。

具体的には、「AI活用アカデミア(通常版・短縮版)」「Webアプリケーション開発コース」「データ活用基礎コース」4つのコースを展開しており、企業のニーズにあったコースを選択いただけます。

このプログラムを通じて、未経験や初心者でもIT技術を使いこなせる「文系デジタル人材」の育成を支援します。そして、日本全体のリスキリング(学びなおし)をさらに加速させていくことを目指しています。

法人向けプログラムについて

――法人向けのプログラムを提供するようになった背景を教えてください。

近年、IT人材の育成やリスキリングの重要性が高まっています。経済産業省の調査によれば、2030年には最大で79万人のIT人材が不足する可能性があります(※1)。また、都内のIT企業に勤める会社員に対する調査(※2)では、多くの社員がリスキリングの必要性を感じている一方で、その支援が十分に行われていないとの声もあります。

加えて、生成AIの台頭も働き方に影響を及ぼしています。生成AIは業務効率化の期待がある一方、OECDの調査(※3)によると、労働者の約6割が「AIによる失業を懸念している」と答えています。

※1:経済産業省「IT人材育成の状況等について」 (外部サイト)

※2:ビズメイツ株式会社「IT企業のリスキリングに関する実態調査」 (外部サイト)

※3:OECD job markets remain tight though inflation is hitting real wages(外部サイト)

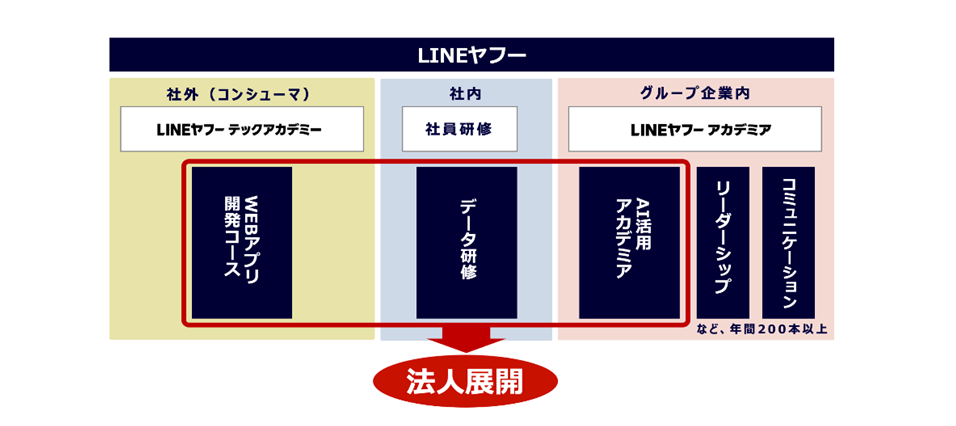

これらの課題の解決を目指して、LINEヤフーではこれまで実施してきた以下のプログラムを法人向けに展開します。

1)グループ企業向け

企業内大学「LINEヤフーアカデミア(※4)」を通じてAIの活用方法を学べる「AI活用アカデミア」

2)社員向け

ビッグデータの活用方法を学べるデータ研修

3)コンシューマ向け

「LINEヤフーテックアカデミー」の「Webアプリケーション開発コース」でプログラミング未経験者のITエンジニアへの転身を支援

※4:LINEヤフーアカデミア

AI活用に加え、コミュニケーションやプレゼンテーションなどのビジネススキル、サステナビリティや女性リーダークラスなど多様なテーマで年間約240講座を開催する企業内大学です。講師の8割が特定領域の専門スキルを有するLINEヤフーの社員で構成されており、これまでにのべ32,000人以上が参加しています。

――これまでグループ企業や社員向けに実施してきたプログラムを法人向けに展開する背景や、このプログラムの魅力について教えてください。

総務省の調査では、国内企業のデータの利活用状況は、海外に比べて遅れているという結果が出ています。「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究(※5)」によると、この遅れの原因として多くの企業がノウハウを持つ社員の不足など人的な障壁を挙げています。企業内でデジタル人材を育成するニーズが確実にあると考えました。

※5:国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究(総務省)

このような背景から先行して実施した「AI活用アカデミア」は、AIの基礎知識から最新技術まで学ぶことができ、初心者でも修了時には生成AIを使った新規事業を提案できるようになるプログラムで、他企業からも多くの方にご参加いただきました。グループワークを通じて他業種・他業界のAIの使い方を学び、新しい視点を取り入れるなどの刺激があるプログラムとなっています。

また、「Webアプリケーション開発コース」は、プログラミングをゼロから学べるコースで、LINEヤフーテックアカデミーの個人向けコースを元に設計しています。未経験者からでもエンジニアに必要なスキルを身につけることができます。

さらに、今後展開予定の「データ活用基礎コース」はLINEヤフーが社員向けに展開しているビッグデータや統計の研修を元にしたコースです。初心者向けの「定量データ分析基礎」「統計解析入門」などのカリキュラムを提供します。これらのコースはすべて、LINEヤフーがこれまでに蓄積してきた教育やノウハウを活かしたものとなっています。

働く上で大切にしていること

――人事の業務を担当しながらLINEヤフーテックアカデミーの企画に関わったことで感じたこと、そして働く上で大切にしていることを教えてください。

人事の業務とLINEヤフーテックアカデミーの企画では、必要とされる思考が全く異なると感じました。人事の業務では、給与や契約、勤怠など、法律や規程で決まっている「やらなければならないこと」をベースに進めていました。しかし、LINEヤフーテックアカデミーの業務では、「何が正しいかを自分たちで決めていく」必要があり、これまでの人事業務とは全く異なる思考を要求されました。この経験を通じて、私の人事としての価値観も変化してきたような気がします。

これまでは、ルールや仕組みに関する業務が多かったため、何か課題が生じたときには「業務フローや仕組みで解決することがチームで仕事をする意味だ」という視点で考えることが多くありました。しかし、LINEヤフーテックアカデミーで多様なキャリアを持つ受講生と向き合う中で、「社員一人ひとりも、共通する部分を持ちつつバックグラウンドや考え方は違う」という実感を持てるようになりました。

また、法人向けコースを先行導入いただいた企業様の参加者からは、「業界が異なる人たちとのグループワークが非常に有意義だった」「生成AIの活用について具体的な実例を聞いて新たな視点を得られた」「自社でも生成AIの活用について日常的に話し合えるコミュニティが必要だと感じた」といった声もいただきました。

一人ひとりが異なるように、集まるコミュニティや会社もそれぞれ異なる事情や状況を持っています。だからこそ、個々の人間だけでなく、コミュニティや会社全体ともつながりを持つことで多くの刺激や気づきが得られ、それが新たなアイデアや取り組みにつながるのだと感じました。そうやって人を繋いでいけることは、人事でありながらサービスを運営することのおもしろさだと思います。

働く上で大切にしていることは、「知らないことを恐れない」という姿勢を持つことです。LINEヤフーテックアカデミーは事業部門ではなく人事部門が主管しているプロダクトで、社内のさまざまな部署の関係者の協力を得ながら進めています。

その中では、ウェブアプリケーション開発やその技術についての内容を扱うと、難しいと感じる場面もあります。そうしたときには、「教えてほしい」「自分が知っている範囲ではこう思いますが、どうでしょうか」などとたずね、一緒に正解を見つける姿勢を大切にしています。

今後の展望

――LINEヤフーテックアカデミーの今後の展望を教えてください。

私たちの目指す未来は、LINEヤフーテックアカデミーがキャリアに悩む一人ひとりに手を差し伸べ、支援を行う存在になることです。そして、ゆくゆくはさまざまな事業会社から「LINEヤフーテックアカデミーの卒業生はすばらしい」と評価いただけるような未来を目指しています。

また、先ほど「価値観が変わってきた」とお話しましたが、これからも私たちは未知のことに積極的に出会いたいと思っています。その中で、変化を恐れることなく、そして過去への敬意も忘れずに、楽しみながらプロダクトとともに成長していけたらと思っています。

関連リンク

取材日:2023年10月29日

※本記事の内容は取材日時点のものです。LINEヤフー株式会社の社内広報に掲載した記事を一部修正し再掲載しています。

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。