「世界でヒットする作品を生み出したい」急成長するウェブトゥーンの可能性を、LINEマンガ責任者に聞いてきた!

みなさんは、ウェブトゥーン(webtoon)はご覧になりますか。ウェブ(Web)と英語でマンガを意味する「Cartoon(カートゥーン)」から作られた造語ですが、マーケットが急成長しています。

近年、アニメ化、実写ドラマ化作品も続々と誕生し、日本の出版社などもウェブトゥーン事業に相次いで参入しています。そこで、今回は、日本で累計4,000万ダウンロードと、国内最大の電子コミックサービス、プラットフォームを展開するLINEマンガの責任者に、ウェブトゥーンの歴史、作品の傾向、最近のトピックスなどについて聞きました。

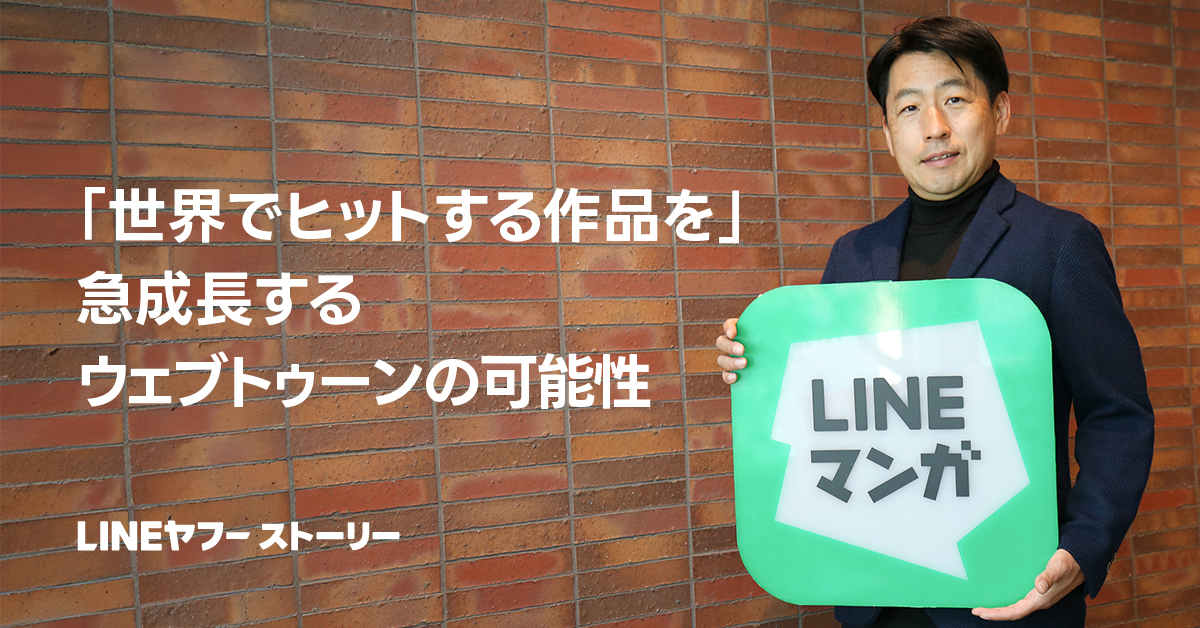

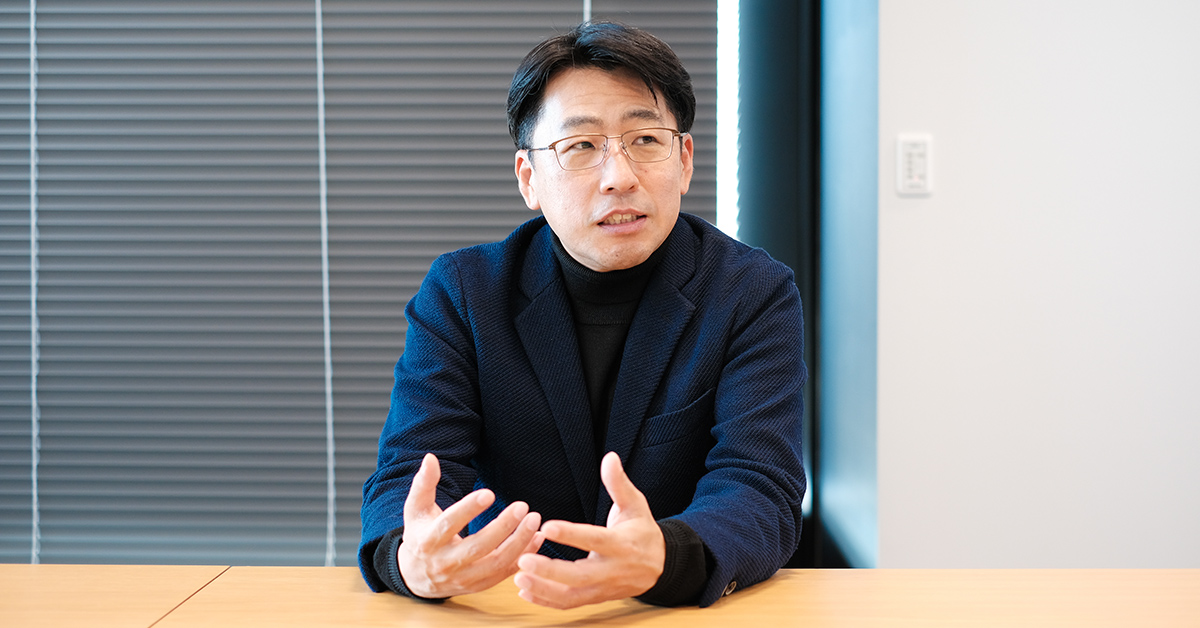

- 髙橋 将峰(たかはし まさみね)

- 2006年、ヤフー入社。ゲーム事業やデジタルコンテンツ事業の本部長などを経て、2019年よりイーブックイニシアティブジャパンの代表取締役社長。2022年よりLINE Digital Frontierの代表取締役社長に就任。好きなマンガは「三国志」、「入学傭兵」など。

ウェブトゥーンとマンガの違い

――ウェブトゥーンの基本な特徴、成り立ちについて教えてください。

ウェブトゥーンとは、デジタルコミックで、現在はスマートフォンに特化した縦スクロールのフルカラーマンガのモデルを基本的には指します。一般的にウェブトゥーンのプラットフォームでは、1話から十数話程度を無料で公開し、続きは「話」単位で、有料課金や広告を見ることで読める仕組みになっています。 多くのウェブトゥーン作品が生まれている韓国では2005年にNAVERが事業を開始しましたが、実は約20年前に出版業界が縮小したため、作家たちの作品を発表する場として、NAVER WEBTOON社が始めた1つのサービスでした。同様に出版業界が縮小していたアメリカに進出して確立したエコシステムが私たちの基盤にあります。

――いま市場が急成長していると聞きました。理由は?

近年、大きく伸びている理由は、スマホにコンテンツがあふれ、可処分時間の奪い合いが起きているなかで、「どれだけ気楽にマンガというコンテンツを楽しめるか」という文脈で、今の時代にあっているからでしょう。コロナ禍での巣ごもり需要も大きかったですね。日本では2022年がウェブトゥーン元年といわれていて、私たちの数字から見ても、本格化した年だと感じます。もともとマンガを作っていた大手出版社だけでなく、ソーシャルゲームで成功したIT企業など、参入する会社が一気に増えました。

――日本のマンガビジネスとはどのような違いがあるでしょうか?

これまでのマンガとの違いでいうと、グローバルで流行しているところです。もちろん、日本の人気マンガ作品が世界でヒットするケースはこれまでもあったのですが、あくまでも日本のマンガ好きの限定層で、そのパイはあまり増えていません。一方で、ウェブトゥーンが現れた時代背景として、世界中でスマホが普及し、いわゆるスナックカルチャー的に読まれ始めた点に大きな違いがあります。このような変化が起きたことで、以前、私たちのような電子書籍のプラットフォーマーが販売していたコンテンツは基本的に日本の作家、出版社のものだけだったのですが、海外の作家が描いた作品が日本でも販売できるようになったわけです。

世界中のユーザーにリーチできるプラットフォームができたわけですから、横読みのマンガ作品をはじめ、日本発のコンテンツを海外マーケットまで広げられるようになったことは大きいですね。

――制作方法や表現方法に変化はありますか?

個人の作家にアシスタントがついて行うマンガ制作のスタイルから、ウェブトゥーンでは細分化された分業制のスタジオ型で制作するところが増えてきました。

また、クリエーター目線でいうと、読み手が1コマにユーザーがかける時間が、1秒あるかないか。その1秒の中にどれだけクオリティーを高めていくかという視点でやっています。一方で、マンガの単行本は、最終的には紙の形にするので、何回も行ったりきたりしながら読んでいくものですから、描き込み方が「少し違うよね」という議論があります。その点、ウェブトゥーンの方が、シンプルな構造だと言われています。

――国によって、文化や作風の違いはありますか?

日本と韓国の大きな違いはアニメ文化でしょうか。韓国では、アニメは子供のものという認識が強いようです。そのため、最終的なゴールがドラマや映画。Netflixのドラマ化がステータスになるため、ドラマ化されそうなウェブトゥーンが多いと感じます。2023年にLINEマンガのオリジナル作品で、ドラマ化されて話題になった作品だけで見ても、「マスクガール」や「生まれ変わってもよろしく」、「Sweet Home ―俺と世界の絶望―」などがあります。

LINEマンガの強み、特徴

――LINEマンガの強みや特徴を教えてください。

LINEマンガは2013年にサービスを開始して今年で10周年。国内マンガアプリでは、累計ダウンロード数が1位を記録していて、幅広い年齢層のユーザーにご利用いただいているのが特徴です。なお、2018年にウェブトゥーン作品の提供をスタートしました。

また、グローバルでの月間利用者数8,500万人と、このマーケットで圧倒的な世界1位を誇るプラットフォームの連合体「WEBTOON Worldwide Service」の一員として日本のマーケットで展開しています。そのため、世界の人気作品を展開しやすく、かつ、日本発の作品を世界に届けやすい仕組みになっています。

一方で、連携して事業を進めている電子書籍販売サービス「ebookjapan」は誕生してから23年です。運営するイーブックイニシアティブジャパンの代表も私が務めていまして、2つのサービスにおける、2023年度の国内での流通取引総額の合計が11月時点で1,000億円を突破しました。両社のシナジーを生かしながら、営業、マーケティング、コーポレートなど、統合、連携している部門もあります。その結果、お互いが相乗効果でコンテンツを売っていく力がついてきているのを実感しています。

――ユーザー数が多く、幅が広いとどんなメリットがありますか?

プラットフォーマーとしてユーザーの母数が多いことは圧倒的な強みです。作品を作るクリエイター側はどこでどう販売していくか、買ってくれるユーザーが多くいる場所に加え、どう読まれるか、データ分析がしやすいところ、精度が高いところを選ぶからです。それは、データ量に大きく依存していくわけです。LINE、ヤフー、両方の強みだと思いますが、幅広いユーザーに利用いただいています。つまり、ユーザー層が偏っていないのです。「このジャンルだから売れる」というのではなく、いろんな作品が幅広く売れていく特徴があるのです。つまり、クリエイター側がテストをしやすいので、数ある競合の中で最初に選んでもらいやすいのはありがたいメリットですね。

――LINEマンガの拡大を押し上げた作品はありますか?

4年ほど前に「女神降臨」という作品を出しました。外見にコンプレックスを持つ主人公の高校生がメイクという武器で女神に変身することで巻き起こるラブコメディーです。日本のユーザーにウェブトゥーンが受け入れられるのか、まずは韓国で人気の作品を日本にローカライズして、反応をみてみようと試みたのですが、出した瞬間、瞬く間に読まれました。それでわかったことは、日本の読者は、面白いコンテンツであれば、フォーマットがなんであろうが、ウェブトゥーンという文化に拒否感がないな、全部受け入れてくれるなということです。結果的に、この作品は紙の単行本としても出版しました。

直近では、2021年より連載を開始したバトルアクションの「入学傭兵」が、2023年9月に日本国内における月間販売金額1.8億円を突破し、売り上げに対しても大きなインパクトを残しました。2023年の年間ランキングでは「入学傭兵」が1位で、2位が「再婚承認を要求します」、3位には、「略奪された花嫁」が入りました。2位と3位は女性の支持を集めたロマンスファンタジーです。

――最近の傾向はありますか?

この数年、ウェブトゥーンだけでなく単行本も、いわゆる、異世界転生もの、悪役令嬢ものが本当にメガブームでした。私たちのランキングでも、もちろんそのジャンルが入ってきていますが、青春もの、学園もの、異世界に転生しない、今の生活の延長線にあるようなものもランキングとして入ってきています。どろどろ系の不倫、イジメ、復讐みたいな、人間の悪いところを描いている作品も増えている印象ですが、作品の幅は確実に広がっていると実感します。

そして、作品のジャンルが広いプラットフォーマーが、最終的に勝つんじゃないかなと私は思っています。そのことを出版社さん、スタジオさんもよく理解して私たちのプラットフォームに投げ込んで、見定めていただいているというのは、いい関係かなと思いますね。

LINEマンガの今後の展望

――今後の展望について教えてください。

私たちは日本の出版社のコンテンツももちろん扱っています。私もマンガで育ってきましたが、やはり、コンテンツを生み出す力が強いなと実感します。私たちが今から、メジャーな出版社にすぐになれるのか、すぐヒット作を生み出せるかというと、無理です。同じ土俵で戦ってもしょうがないですから、パートナーとして今もコンテンツを提供していただいていますし、世界に向けて販売するのが私たちのビジネスなので、そこはしっかりと共存していきます。その中で新しいフォーマットのウェブトゥーンに関しては、やはり先導していきたいですね。

出版社をはじめ、自分たちでプラットフォームを持っている会社もありますが、プラットフォームを一定の規模、しかも世界規模にするのは難しい。ですから、同時配信で、LINEマンガを使っていただけることが多く、ウィンウィンの関係性を構築できています。基本的にはIP(知的財産)で、ビジネスを拡大したいというところが多く、グローバルを目指している。その目線はだいたいみんな一緒だと思っています。

――このマーケットは、まだまだ伸び代が多いということですよね?

もちろんです。日本でグローバルに出られるコンテンツの文化では、マンガ、アニメ、ゲームなどがあり、大きな実績を上げてきました。ただ、ウェブトゥーンの市場規模は、まだその半分にもなっていません。優秀なクリエイターが大勢いるのは間違いありませんが、まだまだ、日本では、「週刊誌の作家になりたい」とか、「単行本として本屋に並べたい」という夢を持つ人が多い。そこをどうやって、「ウェブトゥーンにもチャレンジしてみよう」と思ってもらえるか。

私たちもスタジオを立ち上げ、オリジナルコンテンツづくりに力を入れていますが、メディア化を証明しながら世界中でヒットするものを生み出していきたいですね。数年では難しい話ですが、5年、10年かけてやっていきたい未来の話です。

関連リンク

取材日:2023年12月7日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。