エンジニア職のコーディングテストを突破するには?

新卒採用 コーディングテスト解説記事〜実装問題編〜

LINEヤフーのエンジニア職の選考フローは、現場のエンジニアが中心となって設計しています。このページでは、コーディングテストの作成意図や解き方のポイント、またRe-Challenge制度についてご紹介します。

よく「LINEヤフーのコーディングテストは難しい…」とのお声をいただきますが、読み終えた後に「挑戦してみよう!」と感じてもらえればうれしいです。また、この選考を突破するためのヒントだけでなく、エンジニアとして大事にしてほしい考え方にも触れており、選考を受けるみなさまの後押しとなれば幸いです。

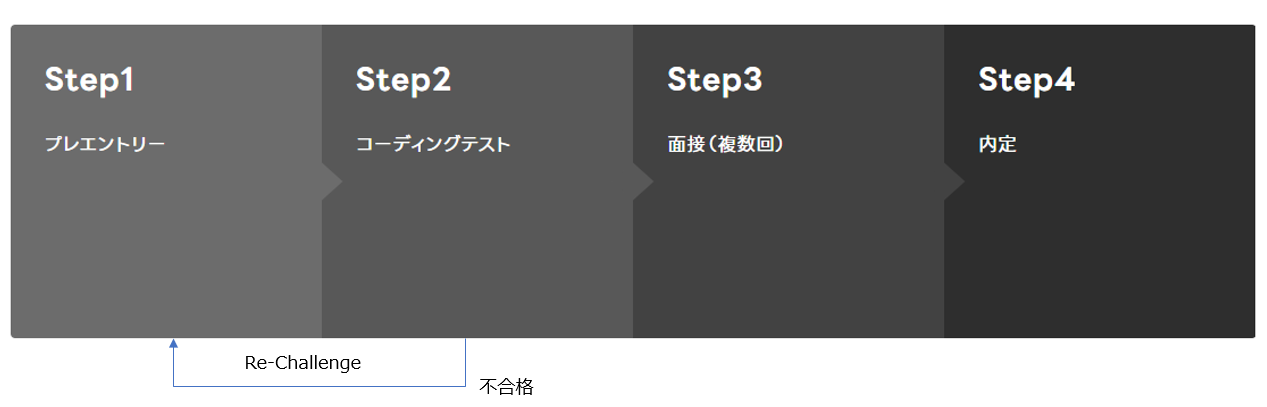

LINEヤフーの選考フロー

エンジニア職の新卒採用選考はコーディングテストから始まり、その後現場担当者やマネージャー、役員による面接を経て内定となります。

コーディングテストに込めた思い

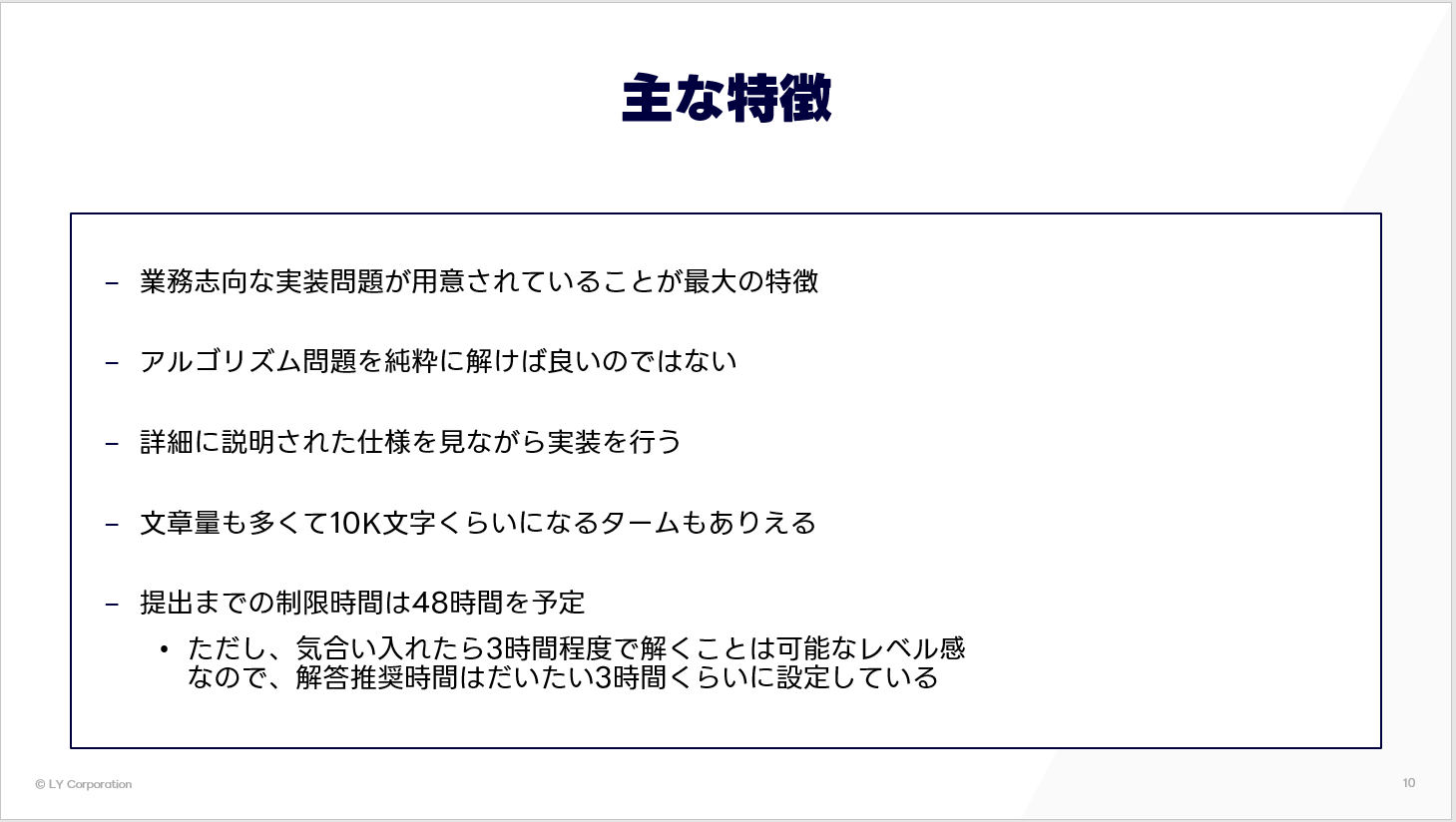

LINEヤフーのコーディングテストは、一般的なアルゴリズム問題1問と業務志向な実装問題1問の計2問を用意しています。

業務志向な実装問題ってどういうもの?

実際の開発現場では、企画者やデザイナーなどさまざまな担当者がサービスの仕様を決めます。エンジニアは、それらの仕様をいかに不具合なく、効率的に実装していくかの技能が重要です。

業務志向な実装問題とは、そういった実際のサービスに近い仕様をもとにして、その仕様から求められているアプリケーションを実装できるかの観点を判断するためのテストです。

あらゆるシステム開発はまず自然文で書かれた仕様書があり、それをもとにエンジニアが全体のアーキテクチャやデータ構造を考えつつ、どのようなコードに落とし込むかを求められます。

そのため業務志向の問題は、仕様書にあたる問題文をしっかり読み込んで実装する実力があるかが問われる内容になっています。

実装問題を解くにあたり大事なポイント

- 仕様をよく読む

実務だと機能を1つ作るだけでも、かなり多くの仕様をインプットすることが多々あります。問題を誤解なく読む力も、良いサービスをつくるうえで大切です。 - コードの可読性・わかりやすい設計を意識する

LINEヤフーはチーム開発を特に大事にしています。そのため、スコアだけではなく「読みやすいコードになっているか?」「他人が理解しやすい設計で書かれているか?」などコードの可読性の面も重視されます。チームメンバーが理解しやすいコードを書く技能や、多数のメンバーと協業しやすいコードを書く技能が重要です。 - 見えているテストケースだけは全部通すことを目標にする

0点だけは避けましょう。最低限1個は通すために、まずは基本実装を作り上げ、その後応用実装に取りかかることをおすすめします。

参照解説資料

「もっと詳細を知りたい!」という方は、ぜひご覧ください。

資料(Speaker Deck)

実装問題編

アルゴリズム問題編

動画(YouTube)

実装問題編

アルゴリズム問題編

記事

LINEヤフーのコーディングテスト、実際どう?内定者と選考官に聞いてみた

エンジニア職のコーディングテスト選考について、内定者の体験談や選考官のアドバイスを交えて紹介した記事です。これから選考を受ける方の参考になれば幸いです。

Re-Challenge制度とは

採用選考など多くの試験は一発勝負が基本です。しかし、「緊張してうまくできなかった」「体調が悪いときに受験してしまった」「評価されるポイントを見誤っていた」など、さまざまな理由で試験に落ちてしまうこともあるでしょう。

そのようなシーンで実力を発揮できなかった人には本当に実力が備わっていないのでしょうか? 私たちは採用選考が1回限りである慣行により、企業と求職者の双方が貴重な機会を損失してしまうのはもったいないと考えています。

LINEヤフーの新卒エンジニア採用ではコーディングテストに限り、異なるタームであれば何度でもチャレンジできる「Re-Challenge制度」を設けています。

Re-Challenge制度があることで、「腕試しに受けてみよう」「テストの詳細を知るために様子見で受けてみよう」など気軽にテストに挑戦していただけます。また、Re-Challengeを成長の機会とし、選考を通して実力を高めていただきたいという思いもあります。

※Re-Challenge制度はコーディングテストのみに適用されます。コーディングテスト以降の面接では適用されませんのでご注意ください。

よくある質問

- コーディングテストを突破して、面接で不合格となりましたが、Re-Challenge制度を活用できますか?

いいえ、できません。コーディングテスト不合格の場合のみ適用されます

- エンジニア職内にあるコース(ソフトウェアエンジニアコース、インフラエンジニアコース、データサイエンスコース)は併願できますか?

同一ターム内での併願はできません。次タームでのコース変更は可能です

その他の質問は採用ページ内のよくある質問をご覧ください。

取り組む方へのメッセージ

良いサービスは失敗と挑戦を繰り返しながら生まれます。最初のリリースで大成功、それで開発は終わりということは起こり得ません。エンジニアは失敗をしてもより良いサービスへと改善し続ける「倒れてもただでは起きない」マインドが重要だと考えています。

そこで、失敗しても「成長して戻ってきてほしい」という思いで、コーディングテストにRe-Challenge制度を取り入れました。目標を持ってチャレンジを続けて成長できる人は、LINEヤフーにフィットする人だと思います。

またこのページでは、コーディングテストに関する多くのヒントを記載しました。コーディングテスト選考を突破するためのヒントだけでなく、エンジニアとして大事にしてほしい考え方にも触れています。

ぜひ、LINEヤフーのコーディングテスト選考を活用し、自分の価値を高め、技術的なスキルを磨くきっかけにしてもらえるとうれしいです。