第50回衆院選選挙をビッグデータで振り返る

こんにちは、LINEヤフービッグデータレポートです。

今回は、2024年10月27日に投開票が行われた第50回衆議院議員総選挙(以下、衆院選)についてデータを元に掘り下げてみます。

選挙結果の概要

政党別の議席獲得数

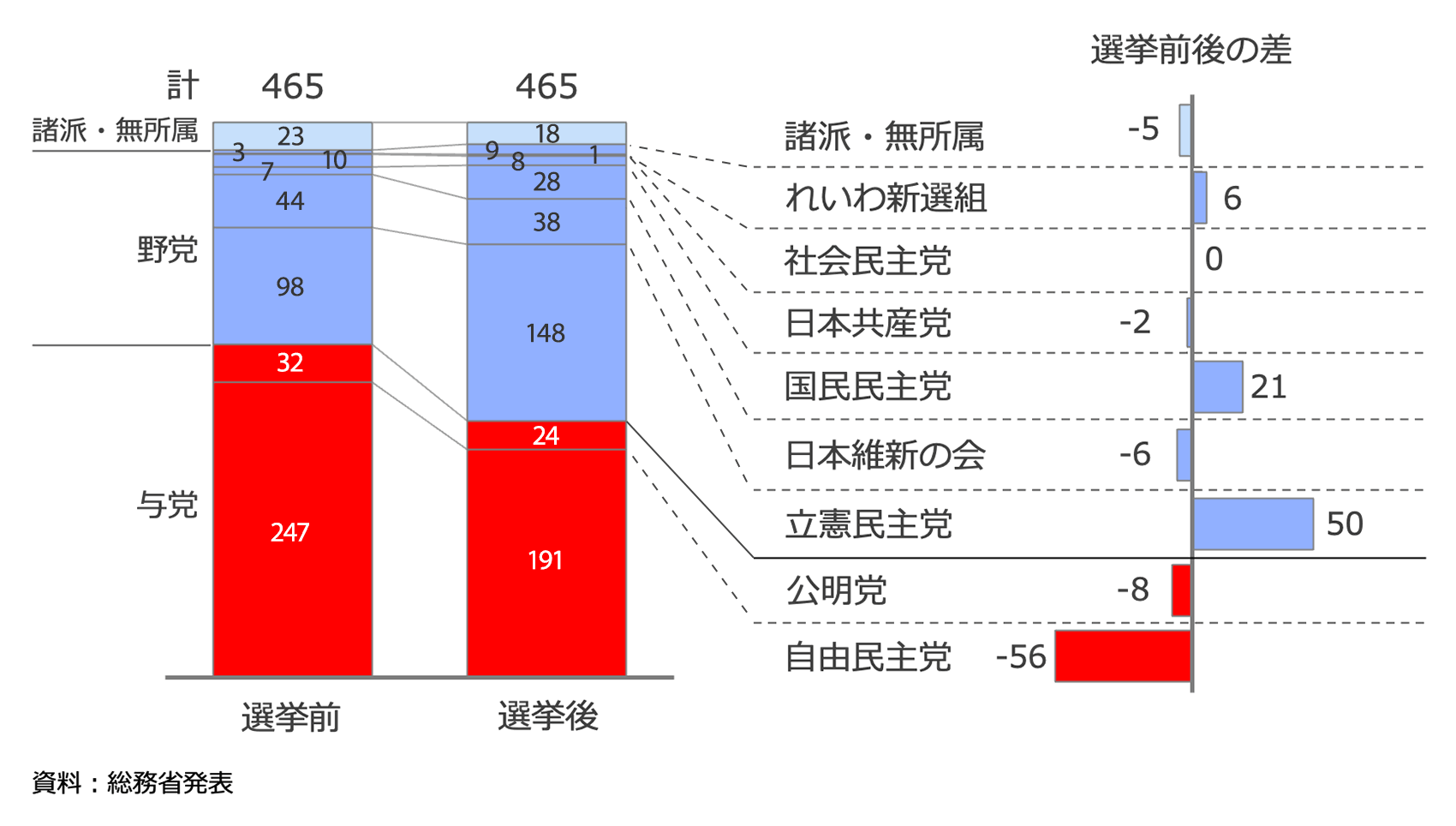

まず選挙結果の確認です。今回の選挙では、自民党と公明党による与党が64議席を失い計215議席となった一方、野党では立憲民主党が148議席、国民民主党が28議席を獲得。れいわ新選組も3議席から9議席へと躍進し、与党が過半数割れとなる結果となりました。

(図1)第50回衆院選の獲得議席数

都道府県別の得票状況

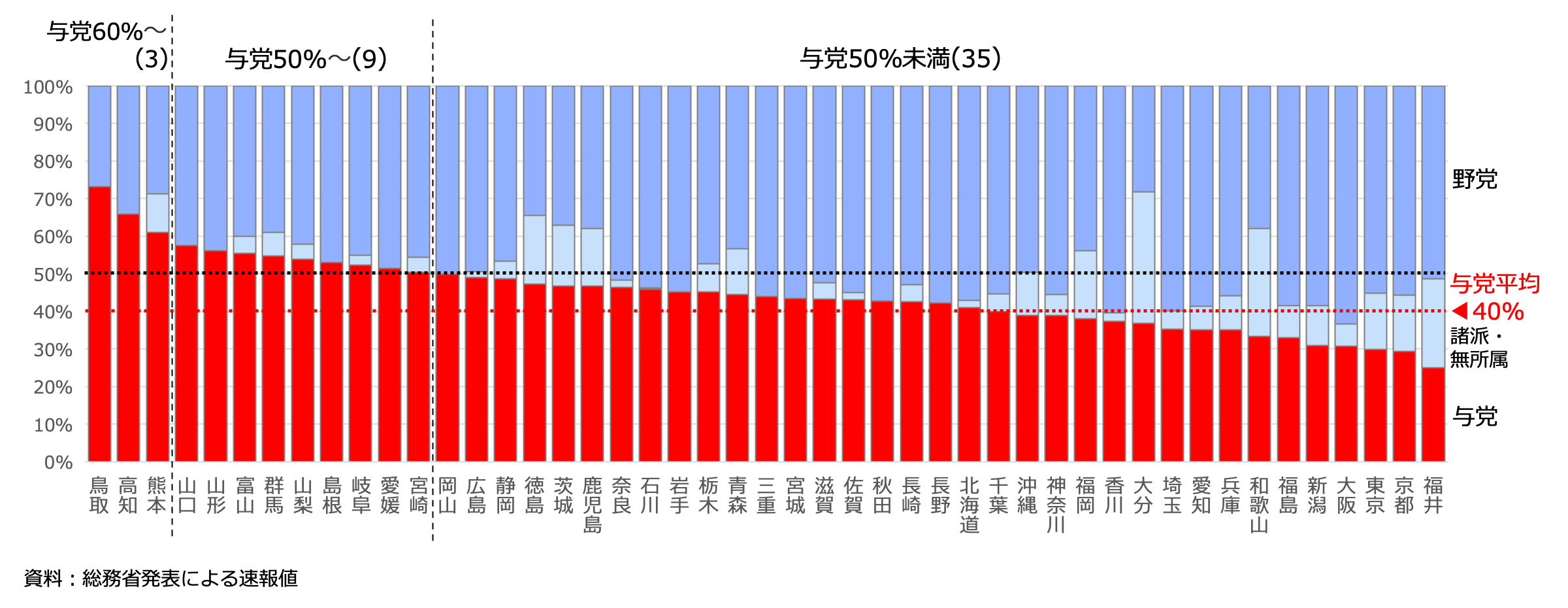

小選挙区の得票率を都道府県別に見てみましょう。図2のデータは10月30日総務省発表の速報値に準拠しています。与党の得票率は全国平均で40%にとどまりました。鳥取、高知、熊本の3県で60%を超え、これに50%以上を記録した9県を加えても、与党の得票率が過半数を超えたのは12県(約4分の1)に限られる結果となりました。

(図2)小選挙区の得票率

野党への注目が高まっている?

各政党への注目度推移

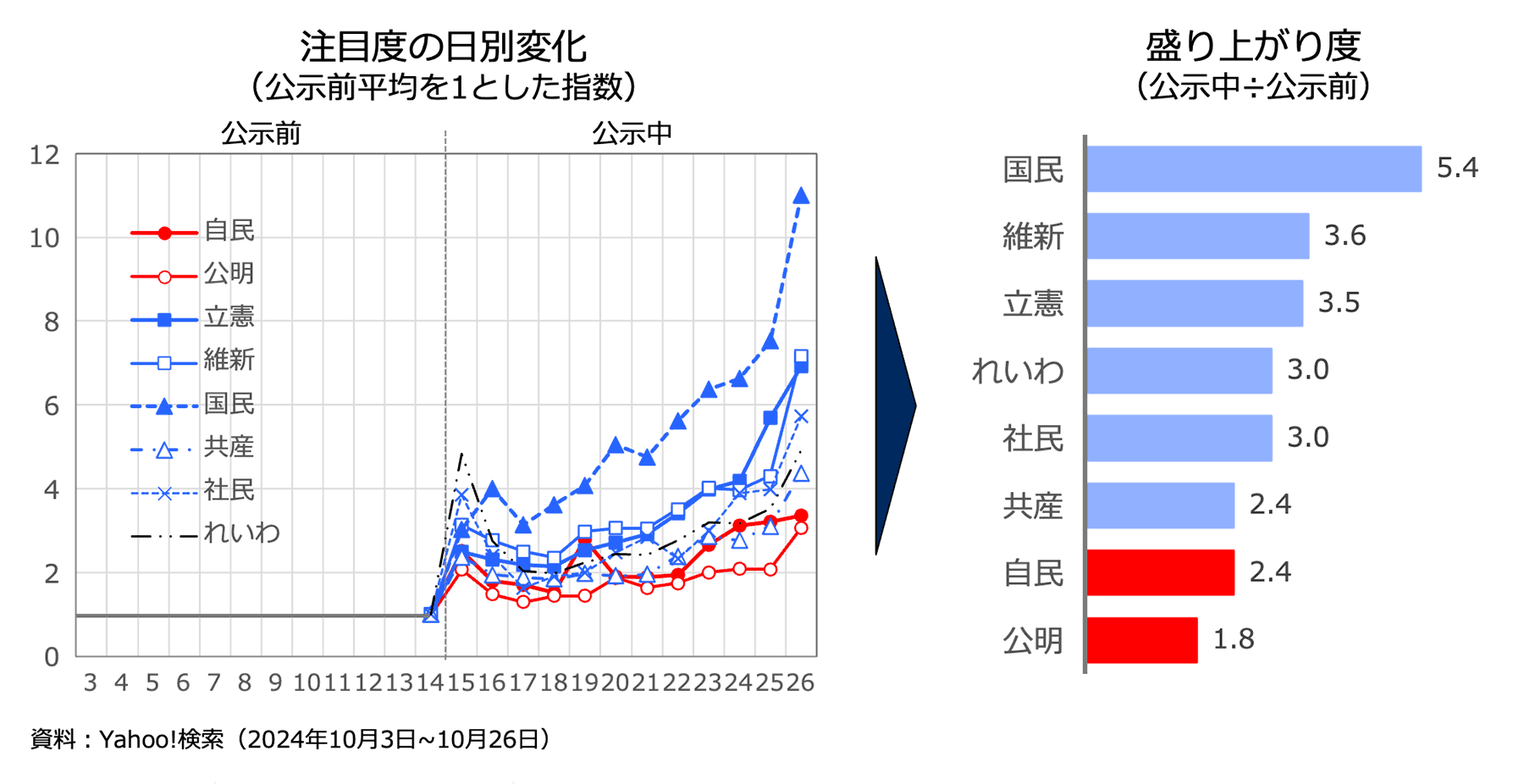

ヤフー検索データを用いて、インターネット上の各政党への注目度とその推移(公示後のネット上の注目度の推移)、すなわちネット上の注目の盛り上がり度を調べてみました。図3は公示前の検索量を基準値(1.0)として、公示期間の変化を主要な政党別に表したものです(与党:赤、野党:青系統)。

いずれの政党も公示後に検索量が増加し、投開票日に向けて注目が高まっているのがわかります。特に注目すべきは、「検索量の伸び率」(以下、盛り上がり度)において、国民民主党が顕著な伸びを見せた点です。

(図3)主要政党のインターネット上の注目度

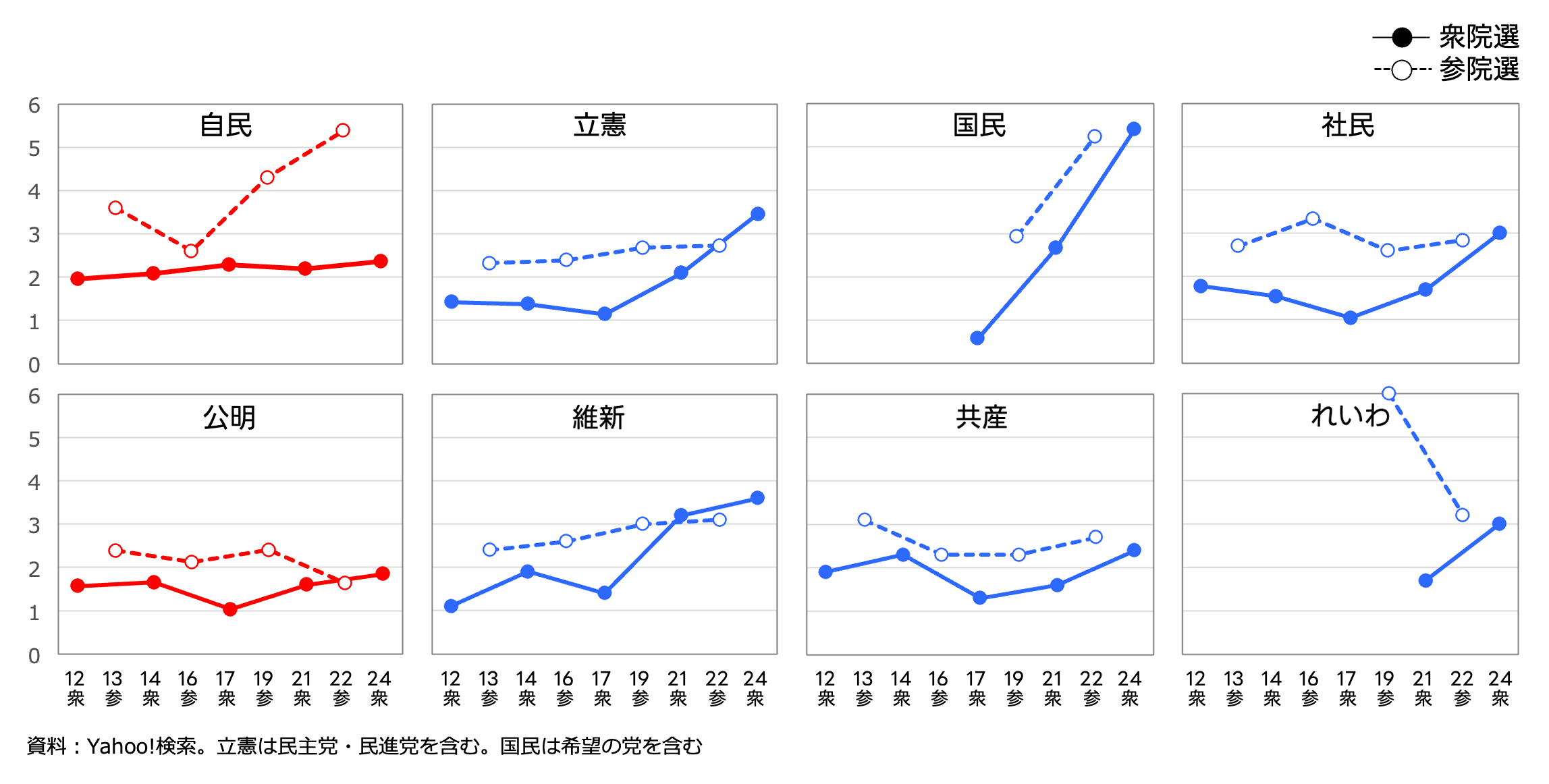

過去の国政選挙との比較

この盛り上がり度が過去の国政選挙と比べてどの程度なのか比較してみましょう(図4)。黒丸の折れ線グラフが衆院選、白丸が参院選です。自公の衆院選における盛り上がり度を見たところ、大きな変化はなく安定しています。与党の場合は普段から支持層が固いため選挙時の変化は比較的穏やかなのかもしれません。ただし参院選では自民の動きが激しいのが特徴的です。

一方、野党の盛り上がり度はここ数年伸びている傾向です。特に今回は前回2021年の衆院選と比較して、立憲、国民、社民、れいわの伸びが大きかったようです。

(図4)主要政党の盛り上がり度の推移

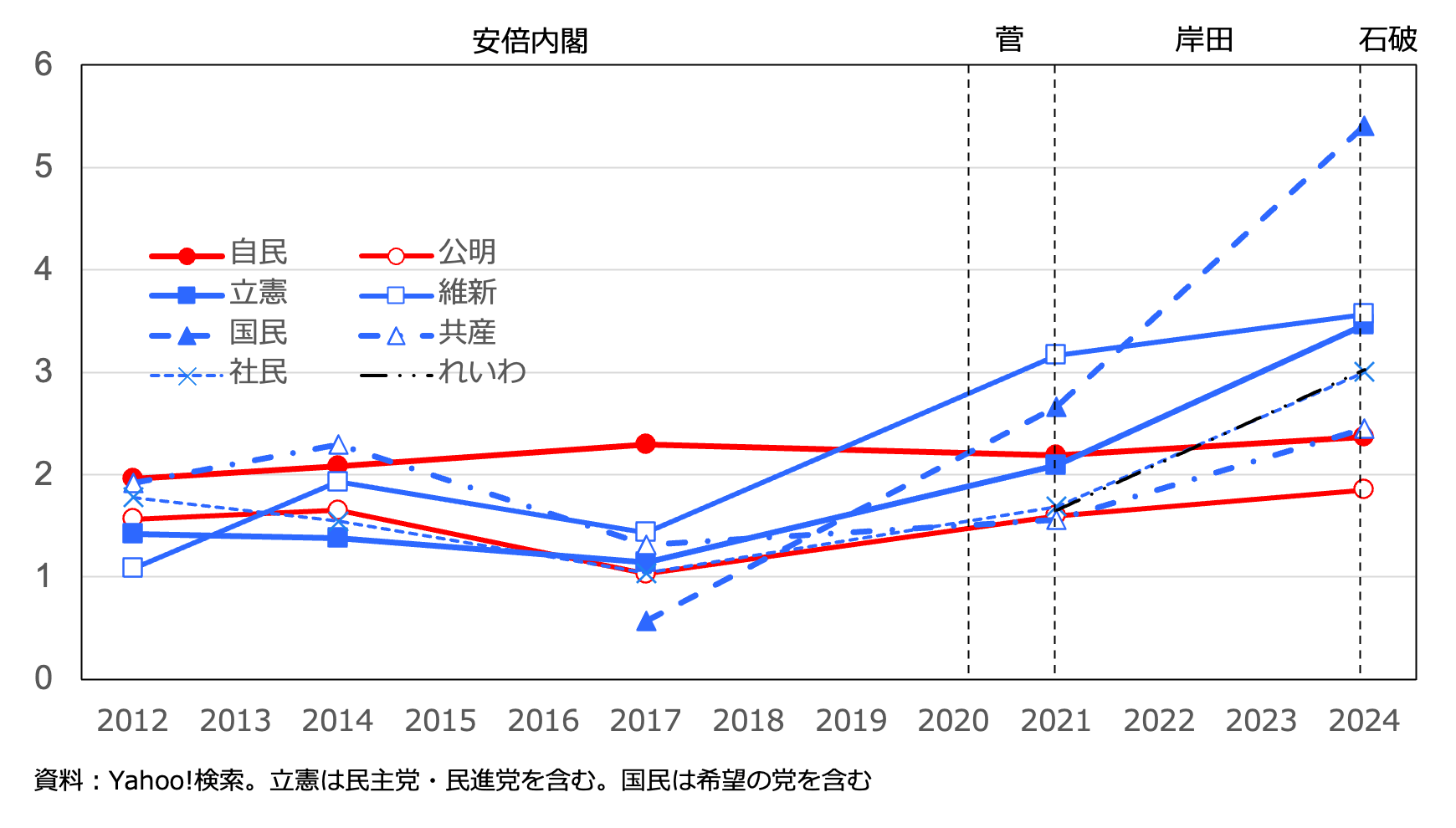

政権期別の盛り上がり度の推移

図5は、主要政党の衆院選における盛り上がり度を政権期別に整理したものです。2017年の衆院選では自民が最も高い政党でしたが、その後、与党(自公)の盛り上がり度は横ばいであるのと対照的に野党が軒並み継続的に上昇したため、今回の衆院選では主要野党のすべてが自公を上回る盛り上がり度を記録しました。

(図5)主要政党の衆院選の盛り上がり度

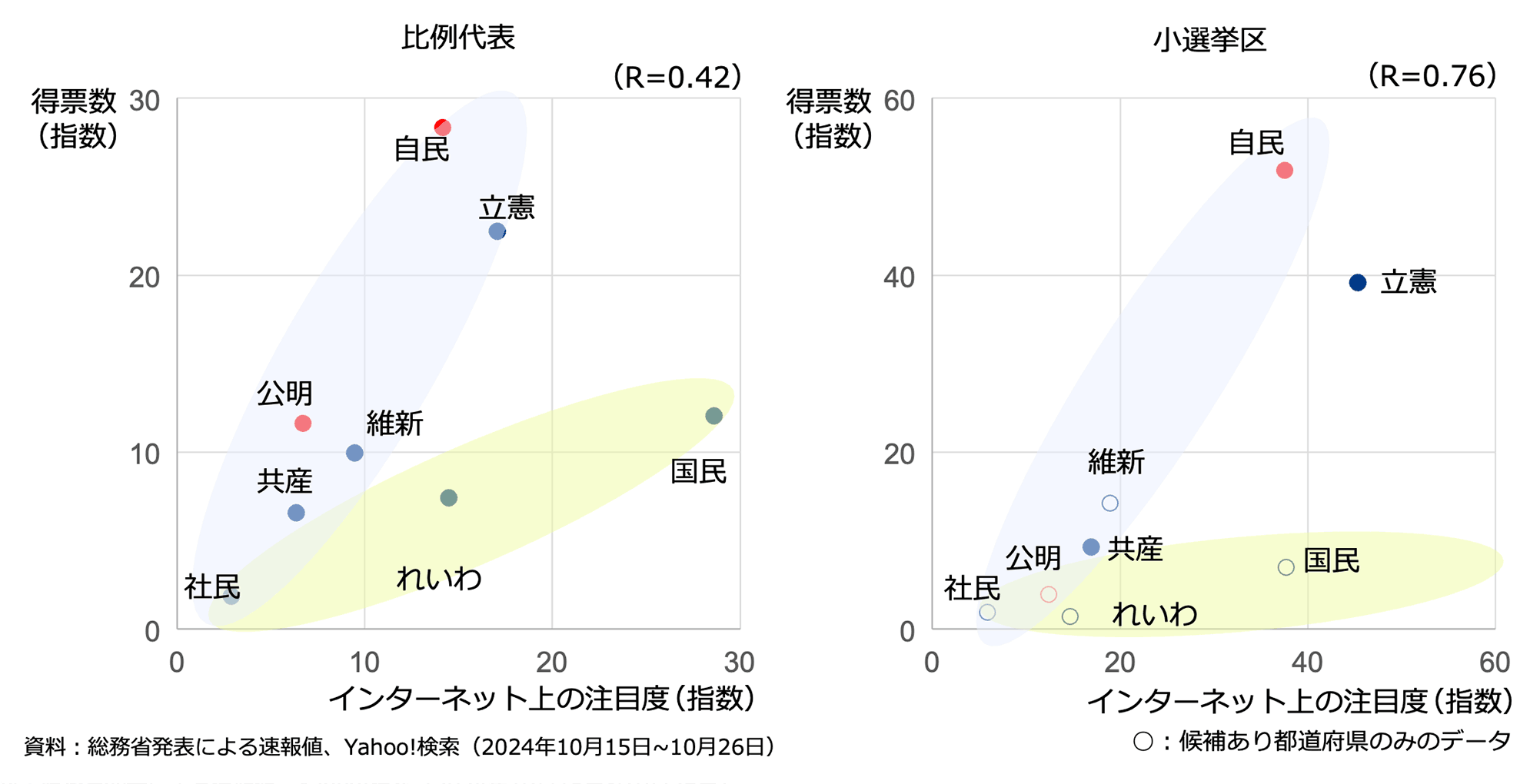

注目度と得票率の相関

得票コンバージョン(※)の特徴

※ 検索数に対する得票率の変換効率

次にインターネット上の注目度と得票数の相関を確認してみましょう。比例代表では緩やかな正の相関が見られ、自公をはじめ「インターネット上の注目度以上の得票を獲得」する、つまり「得票コンバージョンが高い」政党と、国民やれいわなどネット上の注目度は高いが、得票につながりづらい政党が存在します。立憲、維新はそれらの中間的な位置付けのようです。小選挙区のグラフでは候補擁立エリアが限定的だった政党は対象都道府県のみのデータに絞って数値を算出しています。小選挙区においても正の相関があり、得票コンバージョンの高い政党と、低い政党に傾向が分かれました。

総じて、自民に代表される歴史の長い既存政党は得票コンバージョンが高めであり、比較的新しい政党は話題性が高く注目度を集めるもののコンバージョンは低い傾向にあります。

(図6)インターネット上の注目度と得票数の相関

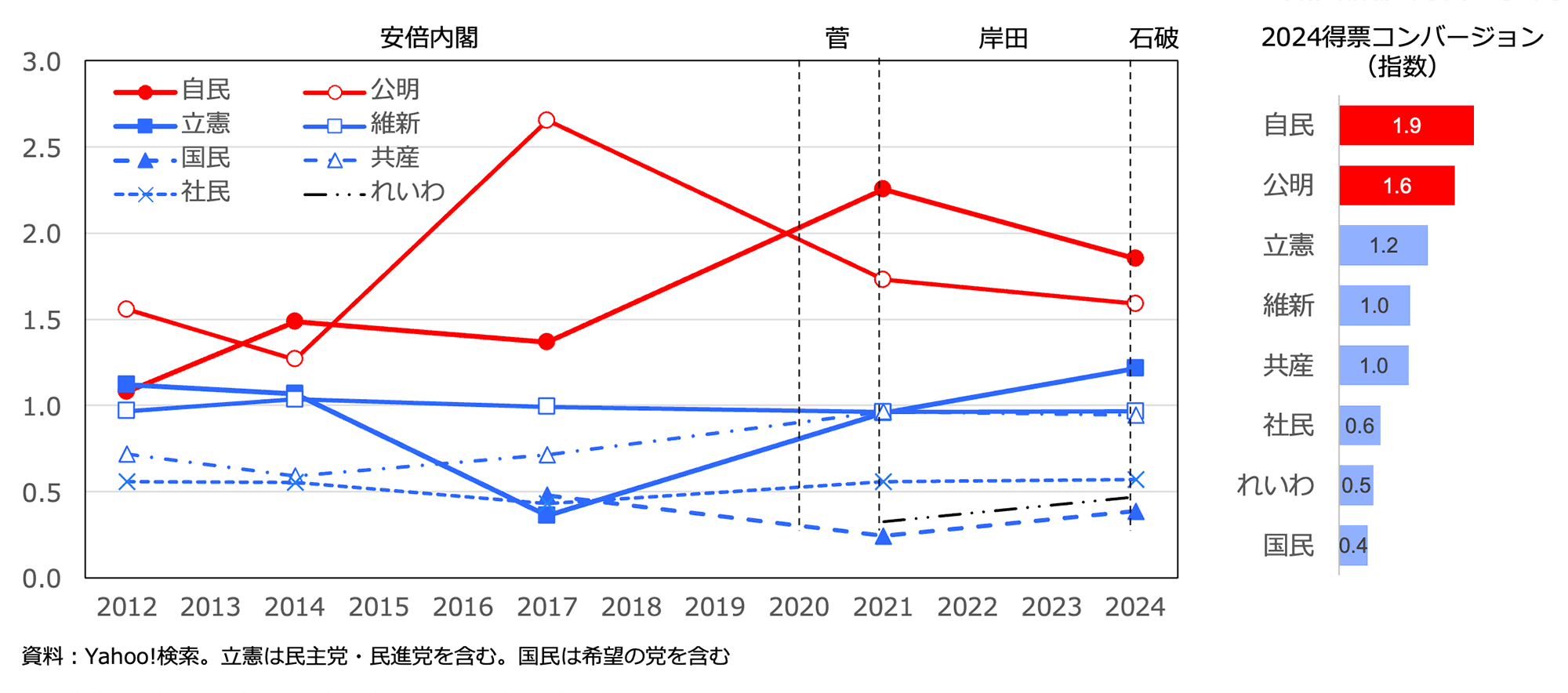

得票コンバージョンの経時変化

過去の衆院選における得票コンバージョンの変化を確認してみましょう。図7は比例代表の主要政党の得票コンバージョンの推移です。主要政党平均を1とした場合の指数で表しています。

ご覧の通り、与党の得票コンバージョンは引き続き高い結果でした。ただ、過去のデータでは自民が下がる時には公明が伸びる補完的な関係だったものが、今回は双方のコンバージョンが落ちています。野党では立憲のコンバージョンが伸びており、与党水準に近づきつつあるようです。

(図7)主要政党の衆院選の得票コンバージョン

まとめ

- インターネット上の注目度では、野党の盛り上がり度が高く、特に国民民主党が大きく伸長した

- インターネット上の注目度と得票率には引き続き正の相関は見られる。ただし与党をはじめとする得票コンバージョンの高い政党群と、注目度は集めるが得票コンバージョンは低い政党群に傾向が分かれる

- 自公の得票コンバージョンは引き続き高いものの中期的に見ると漸減傾向。一方、立憲民主党の追い上げが明確化

以上、LINEヤフービッグデータレポートでは選挙・政治をはじめ、さまざまな社会課題に関してデータにもとづいた考察を行ってまいります。今後ともよろしくお願いいたします。