今冬はこれまでにない動き⁉ ビッグデータ分析でみる2023年のインフルエンザ感染状況

※ヤフー株式会社のコーポレートブログに掲載した記事を再掲載しています。

ヤフービッグデータレポートでは2013年以降、毎年ヤフーのビッグデータを用いたインフルエンザ予測のレポートを公開してきました。

しかし2020年の冬、新型コロナの流行に伴いインフルエンザ感染者数が激減するという傾向が起こったことで、インフルエンザ予測が行えないという、以下のレポートを当時公開させていただきました。

その後も新型コロナの流行によってこれまでとはレベルの違う衛生観念の定着、感染予防意識の向上や対策の徹底などによって、2020年冬、2021年冬と過去に見たことが無いレベルで感染者が激減した冬となりました。

しかし2022年度の冬、明らかにこの2年と異なりインフルエンザが再び流行。3年ぶりにインフルエンザが猛威を振るっています。さらに、2023年に入りその勢いは増しているようです。

今冬のインフルエンザ報告数は?

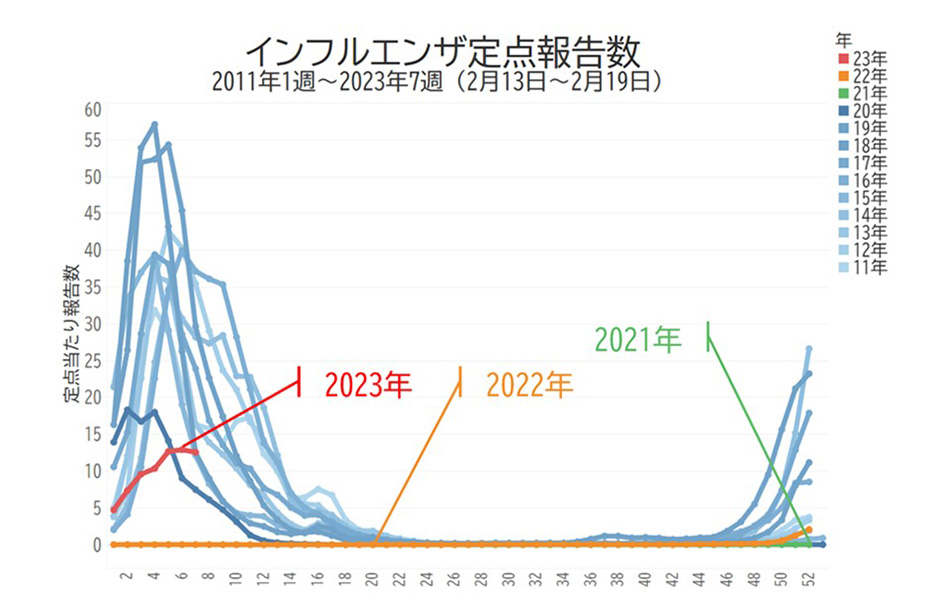

それでは、まずは厚生労働省のサイトで公開されている、インフルエンザ定点報告数(インフル患者数)を見てみましょう。

2020~21年の冬は緑色、2021~22年の冬はオレンジ色、2022~23年の冬は赤色の線となっており、2011年からコロナ前まではすべて青系統の色として可視化しています。

集計対象期間:2011年1週目~2023年7週目

資料:国立感染症研究所

これを見るといくつかわかることがあります。

- インフルの感染ピークは大体1月後半(3週)から2月中旬(7週)までに集中していること

- インフル感染ピーク時の定点報告数は35~60ぐらいの値になること

- 一度頂点から連続した減少が始まると、再上昇は起きにくいこと

- コロナ禍の始まりから2年間はほぼ0であったこと

- 今冬のインフルの伸びが止まってきたこと

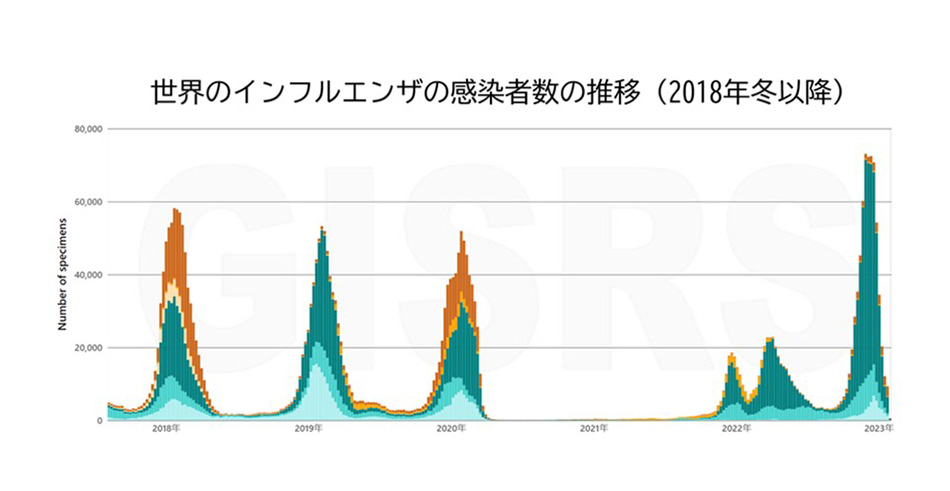

コロナ流行後はインフルの感染者報告がほとんどなく、線が0付近で重なってしまい見えなくなるほどで、インフルエンザはもうしばらく流行しないのでは? とまで言われていたこともありました。 しかし、2022年は日本に冬がくる前に世界でインフルエンザの再流行が起こったことで、今冬こそは日本でもインフルエンザの再流行があるのではと警戒されていました。

集計対象期間:2017年8月1日~2023年1月30日

参照:WHO Influenza virus detection charts

そして実際2022年の冬に入り、例年よりはやや遅めでしたが日本でも3年ぶりにインフルエンザの流行が始まりました。

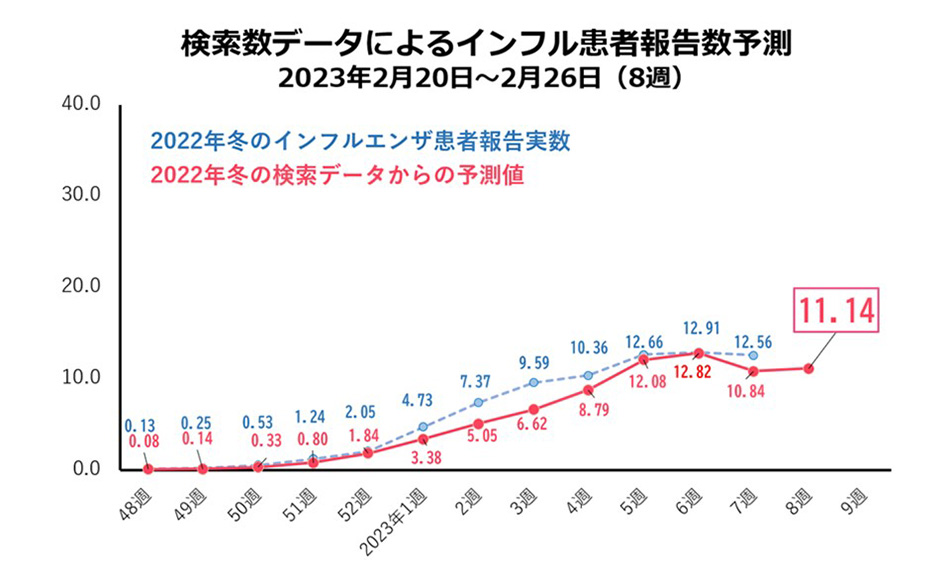

今のところ、コロナ禍前のシーズンに比べれば感染者数は少なく、伸びも緩やかな傾向となっていますが、果たしてこの後どうなるのでしょうか。過去にも行ってきたインフルエンザの予測を用いて、ひとまず来週(第8週)の予測値を計算したいと思います。

資料:ヤフー検索

3月3日に発表される予定の第8週の予測値は「11.14」となりました。

コロナ禍前のインフルエンザの傾向から見ると、この時期は爆発的に感染が広がりやすい時期でもあるため、インフルエンザ患者数も二桁に近い伸びを見せることが多くなります。

ですが、今回の予測では先週よりも減少という予測となり、明らかに過去の傾向とは異なるため、この後どのような推移となるのかを読むのが難しい状況となっています。

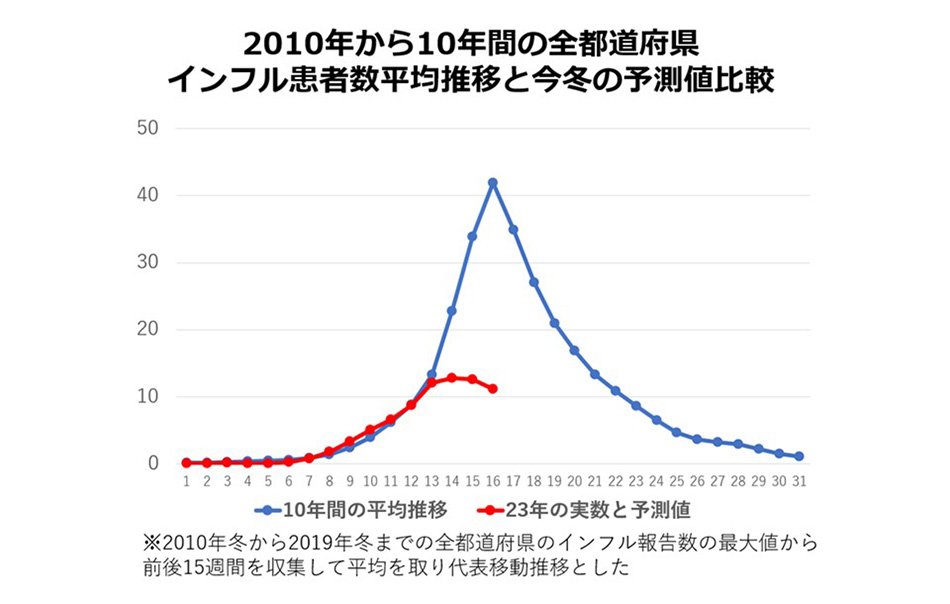

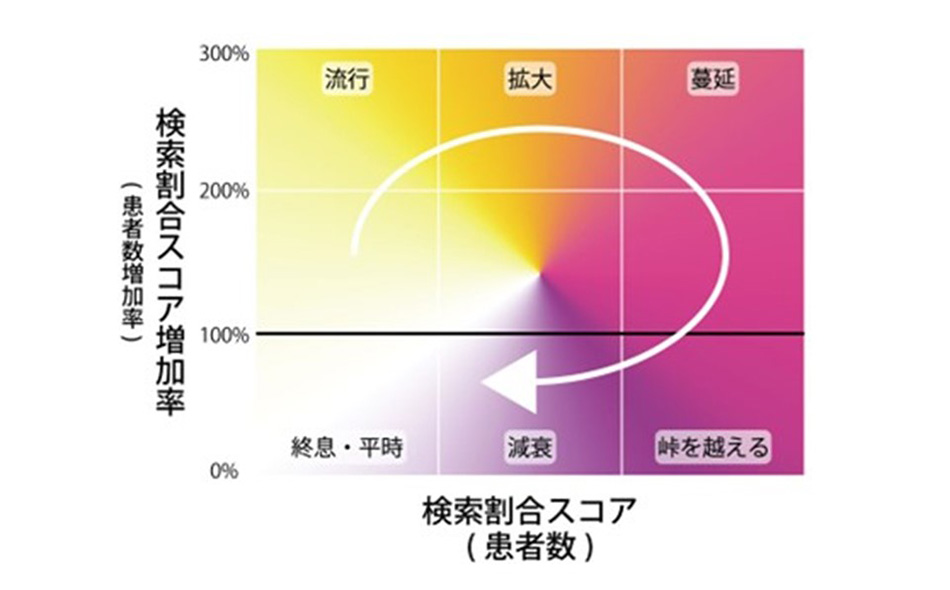

2010年冬から2019年冬までの10年間、全都道府県別にインフルエンザ定点報告数を収集し、各シーズンにおいて各都道府県の報告数の最大値を起点として前後15週間を取得し平均を取りました。それを代表的な「インフルエンザの典型的シーズン流行推移」と定義して、今シーズンの推移および予想値を重ねてみました。

インフルエンザ定点報告数の平均推移では10を超えたあたりから、加速度的に感染が増えていく傾向が見て取れます。今年の推移に関しては、あくまで最新週は予測ではありますが、例年の傾向と異なる動きとなるのではないかということが、このグラフからも推測できます。

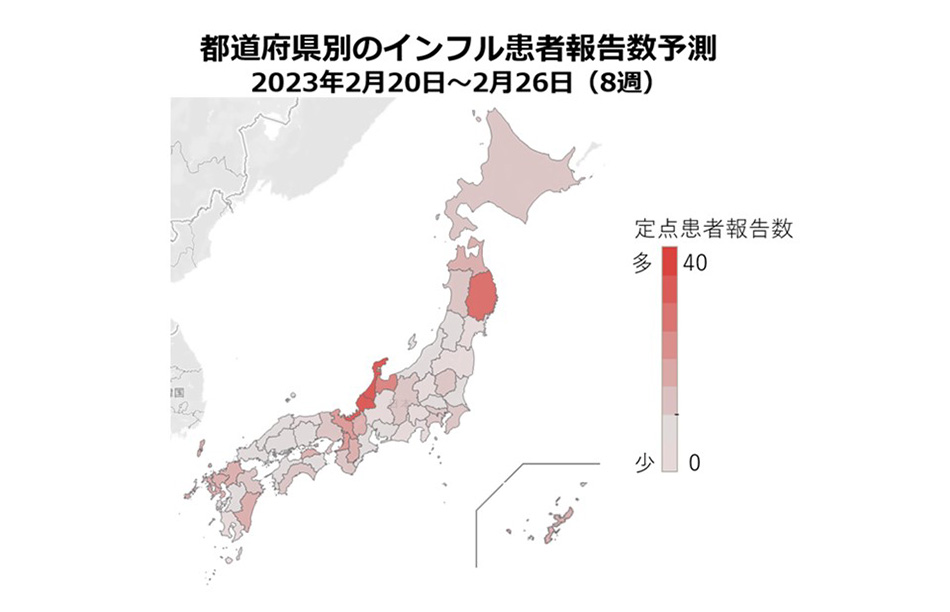

さらに都道府県別の予測も見てみましょう。

資料:ヤフー検索

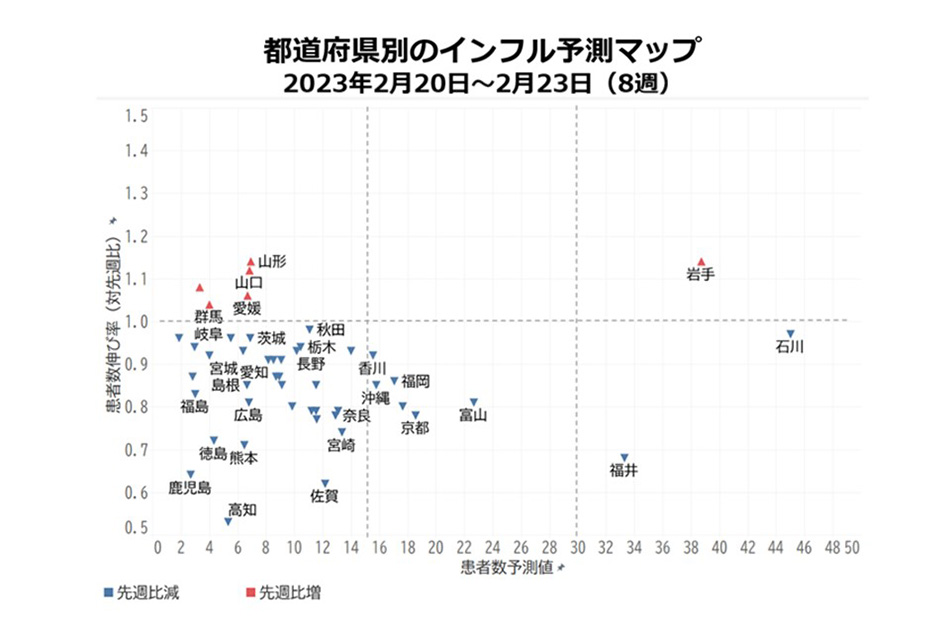

この結果から、石川県を中心とした北陸が今もっとも流行していることが見えてきました。また、少し前までは九州、そして沖縄といった県で多くのインフルエンザ患者がいる傾向にありましたが、今冬は峠を越え減少傾向に入っていることがうかがえます。

またインフルエンザ感染状況マップを見てみると、石川県ではついに減少傾向にはいったのではという予測になりました。一方で、岩手はさらに患者数が伸びている予測となり今後岩手県を中心として東北での感染拡大も考えられるため、東北地域は今もっとも警戒すべき状況にあると言えそうです。

ほかの感染症は?

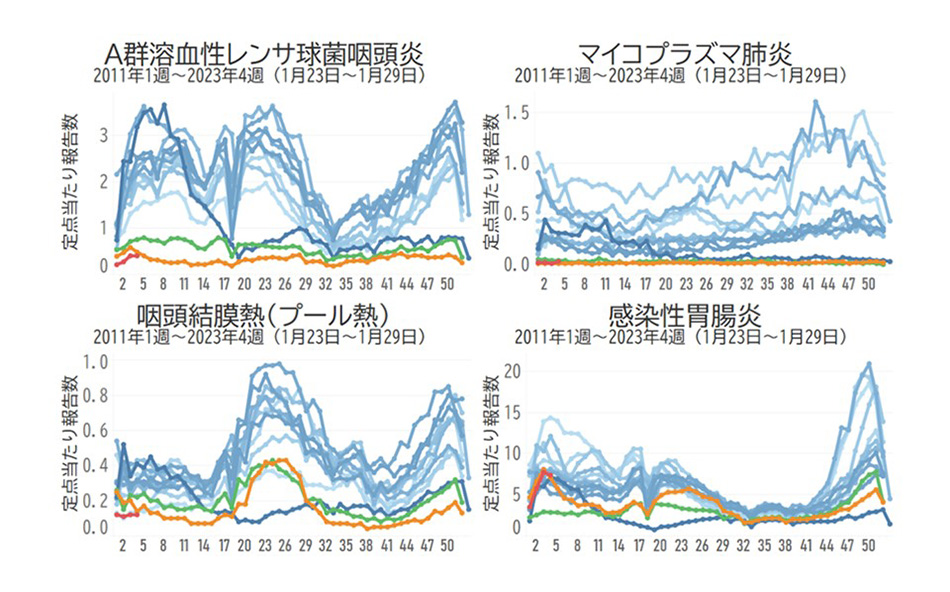

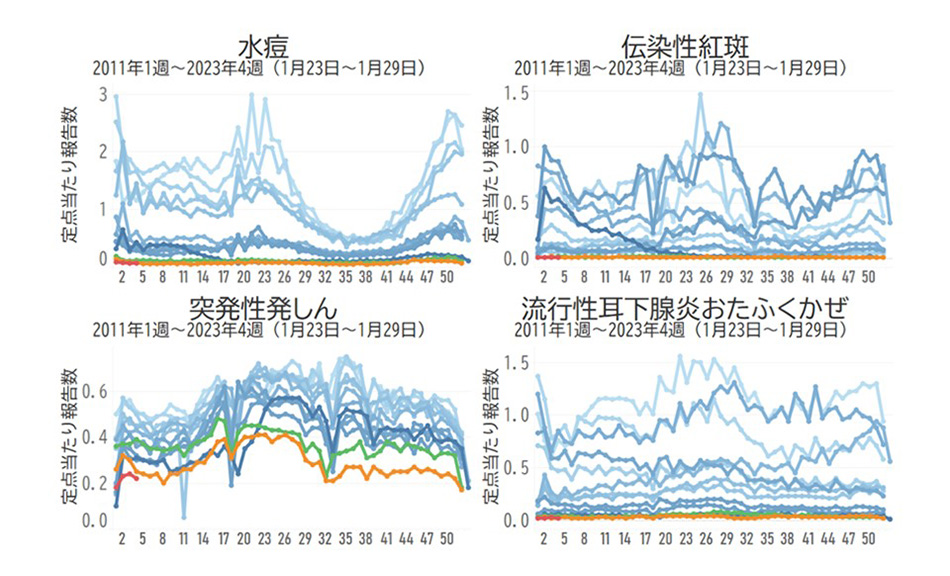

また、過去のレポートではインフルエンザ以外の感染症報告数も大きく減っているという内容をお伝えしました。その傾向は今でも続いているのでしょうか? 併せて確認してみましょう。

集計対象期間:2011年1週目~2023年4週目

線の色:緑2021年 オレンジ2022年 赤2023年

資料:国立感染症研究所

冬においても感染報告のある感染症を選んで過去から比較してみましたが、全体的にコロナ後はコロナ前と比べて感染者数の傾向は低い値にあるか、0に近い数値でずっと推移しているものもありました。インフルエンザ同様、他の感染症についてもコロナ後は低水準を保っている傾向にあるようです。

上記の中では唯一、感染症胃腸炎がコロナ前の水準に近い傾向となっています。

ただし、去年の夏にはRSウイルスが大流行したように、必ずしも今後も流行しないことを示しているわけではないため、十分な注意が必要です。

まとめ

今年は3年ぶりにインフルエンザが戻ってきて、県によっては例年並みの感染者数が出ているところもありますが、今のところ例年のピークよりもだいぶ少ないままピークを越えた可能性が出てきました。しかし、インフルエンザは冬だけではなく夏に流行することもあるような病気ですので、過去の傾向が参考にならない可能性も大きく、厚生労働省からの毎週の報告を今後も注意深く気にしていく必要がありそうです

Yahoo! JAPANビッグデータレポートでは、これからも世の中の課題についてデータを元に検証し、データが持つ可能性や力強さをお伝えしてまいります。今後ともビッグデータレポートをよろしくお願いいたします。

文・図/Yahoo! JAPANビッグデータレポートチーム