なんだったんだ衆院選 ~データで振り返る2017衆議院選挙~

こんにちは、「Yahoo! ビッグデータレポート」チームです。

2017年10月22日に第48回衆議院議員総選挙(以下、衆院選)が行われました。政党の分裂や合流など混乱も見られた選挙戦ですが、あの選挙は結局どのような意味合いを持っていたのでしょうか。データで振り返ってみました。

選挙結果を振り返る

まずは選挙結果をおさらいしておきましょう。

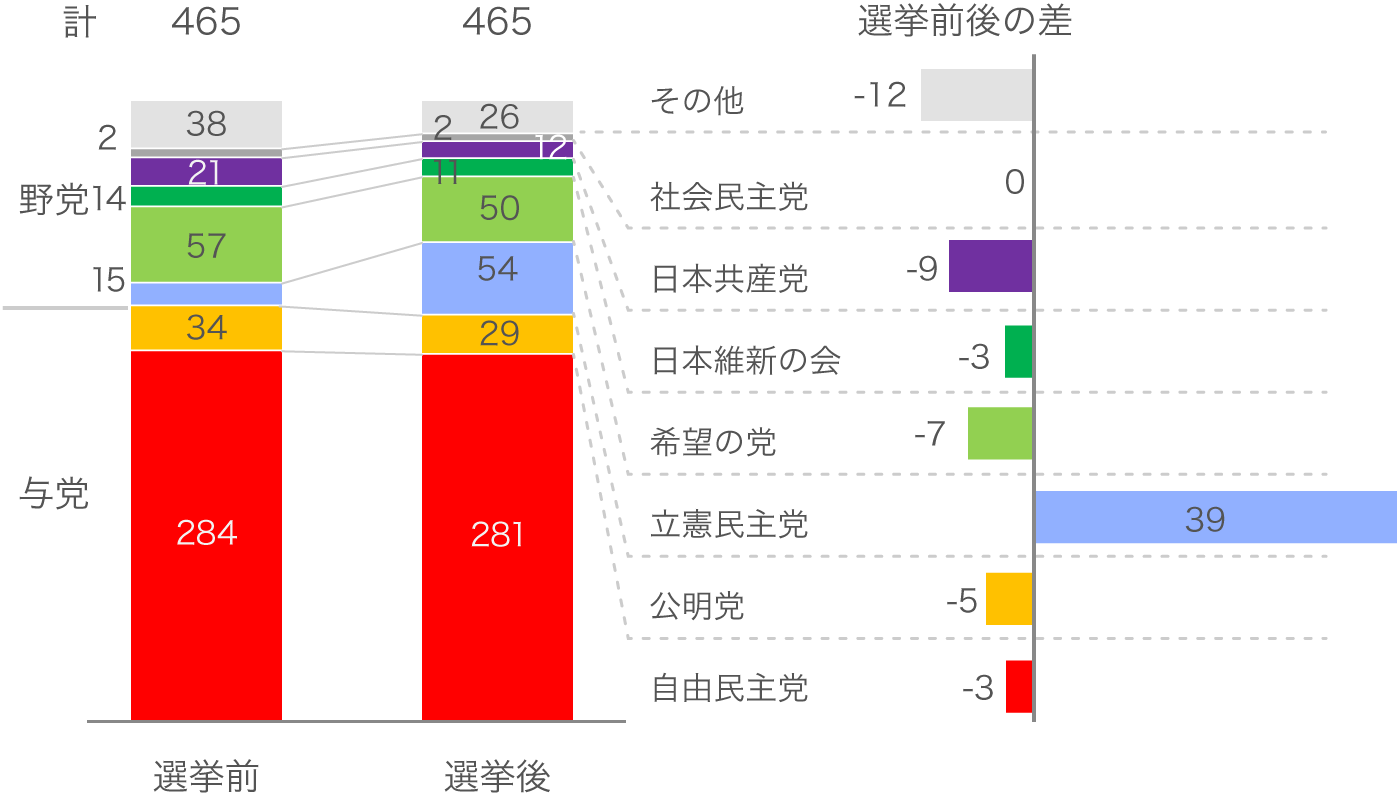

自民党が単独過半数の議席数を獲得し、野党では立憲民主党が躍進して第一野党となりました(図1、当選後の追加公認を含まない)。

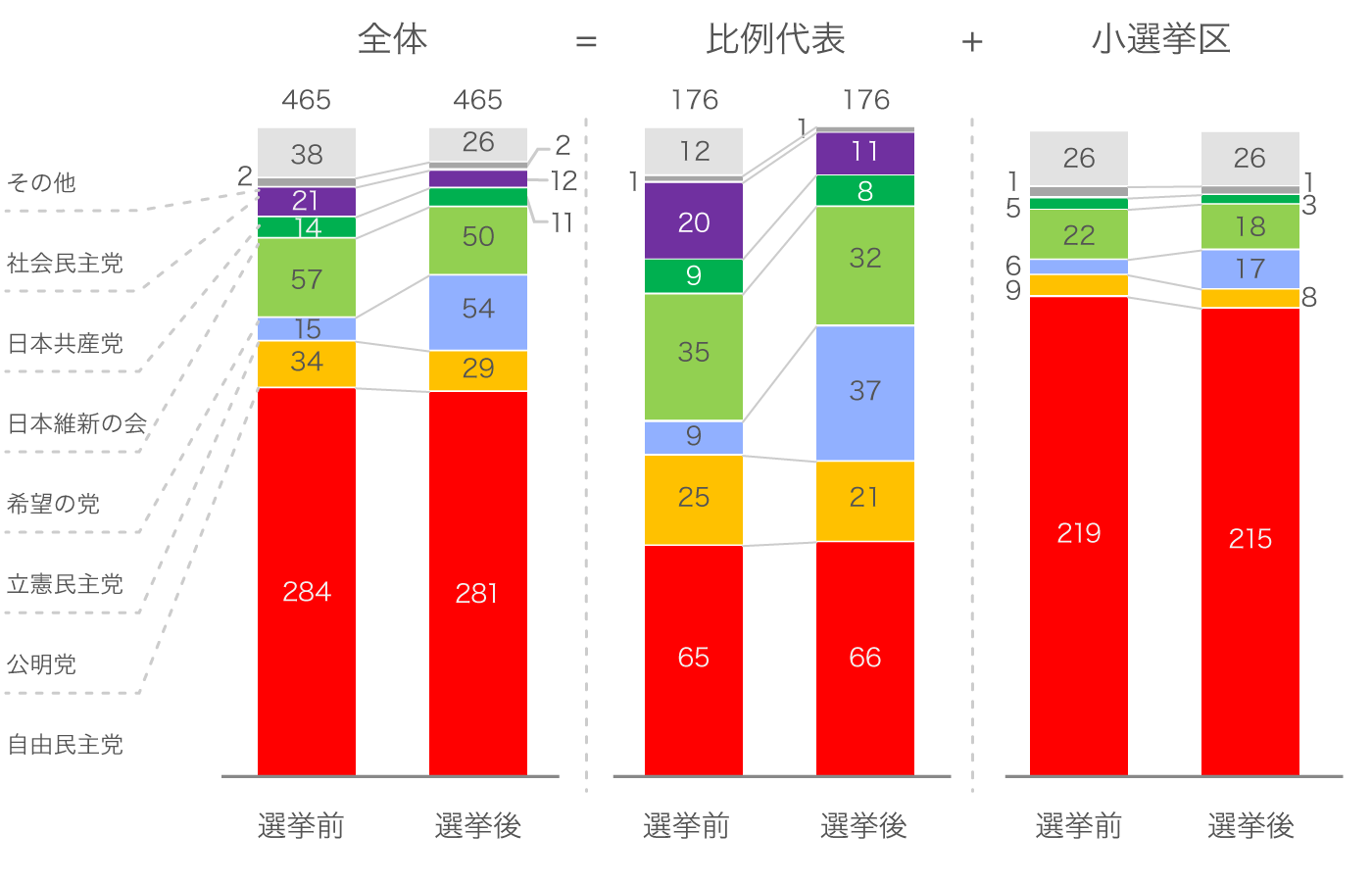

自民党の勝利は小選挙区での大勝が要因です(図2)。

(図1)2017年衆議院選挙の結果

- 資料:

- 総務省発表資料 選挙前は解散後の党派異動を含む前職数(欠員3と民進党の不出馬7は除外)、当選後の追加公認を含まない

(図2)2017年衆議院選挙の結果

- 資料:

- 総務省発表資料 選挙前は解散後の党派異動を含む前職数(欠員3と民進党の不出馬7は除外)、当選後の追加公認を含まない

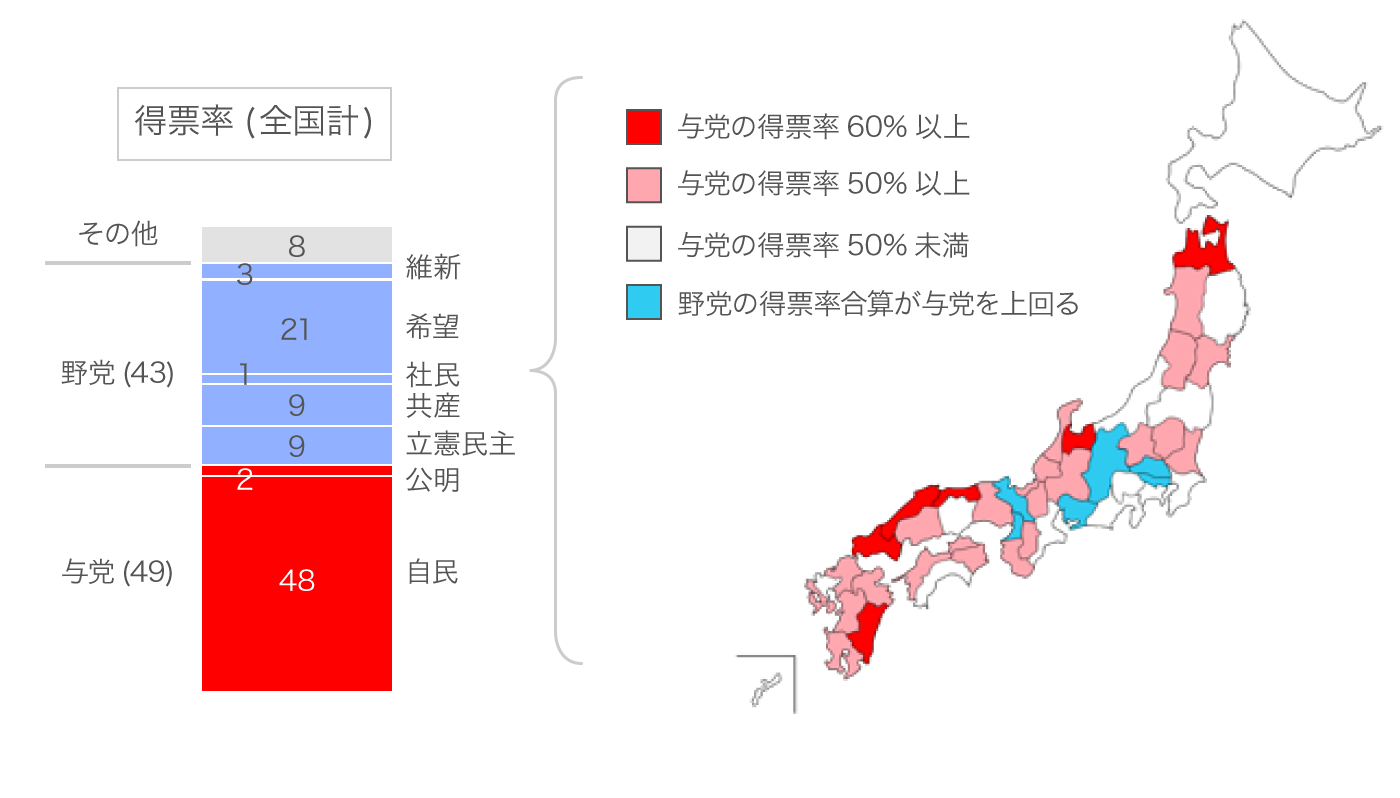

ただ、得票率で見ると実は与党と野党は相当拮抗しており、必ずしも自民党の圧勝とも言い切れないようです(図3,4)。自民党が大差で勝ったエリア(図3の濃い赤)はあまり多いとは言えず、首都圏や大阪などの大都市圏を含む6都府県では、野党の得票率合計が与党の得票率を上回っています。

仮に野党が何らかの形で連合・共闘していたとしたら、違う結果であった可能性も否めません。

(図3)小選挙区の得票率

- 資料:

- 総務省資料

(図4)都道府県別の小選挙区得票率

- 資料:

- 総務省発表資料

ネット上の注目度と得票数

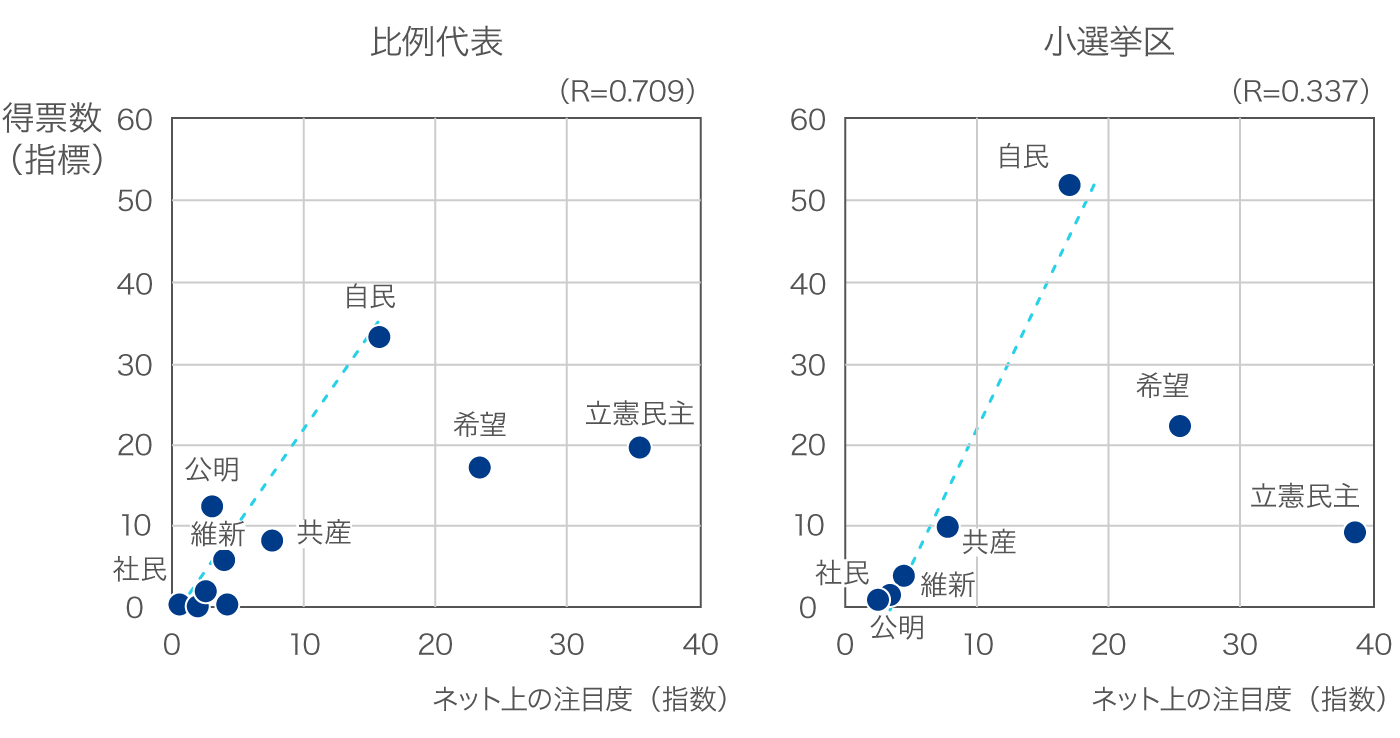

過去の選挙分析では、インターネット上の注目度と得票数には強い相関があることがわかっています。今回の選挙ではどうだったでしょうか。

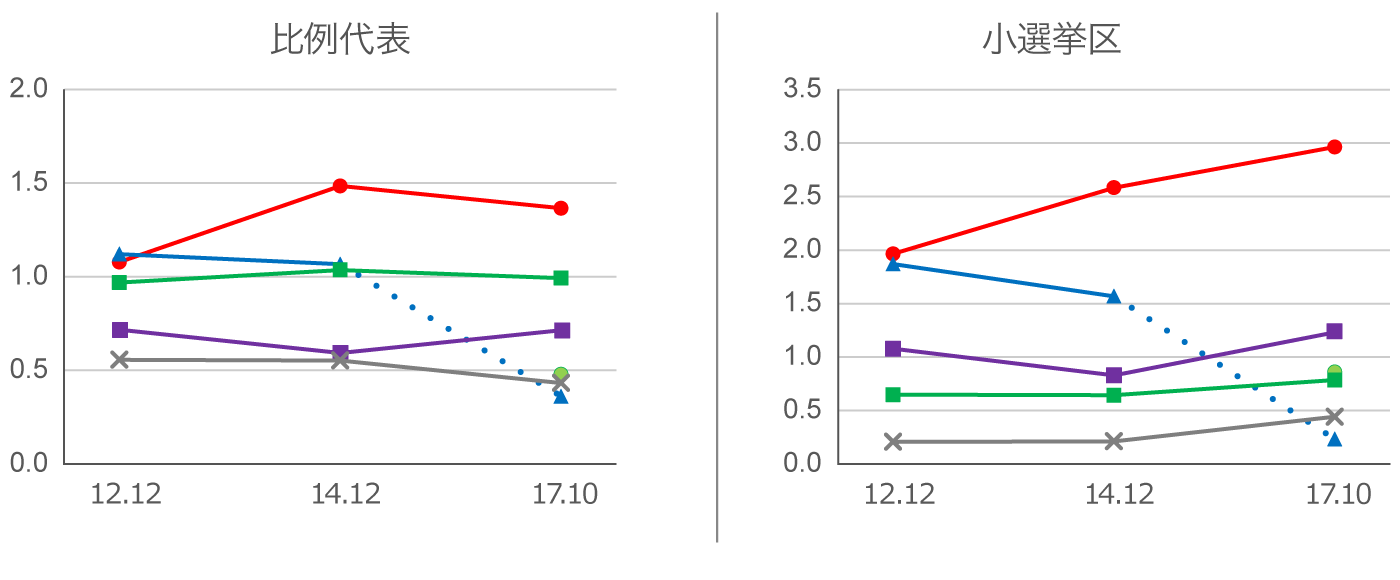

下図のとおり、新党である立憲民主党と希望の党が高い注目度の割には得票につながらず、正の相関はあるものの従来(2012年衆院選、2014年衆院選と比べるとかなり弱い関連に留まりました(図5:後述)。

(図5)ネット上の注目度と得票数の相関

- 資料:

- Yahoo!検索データ、総務省発表資料

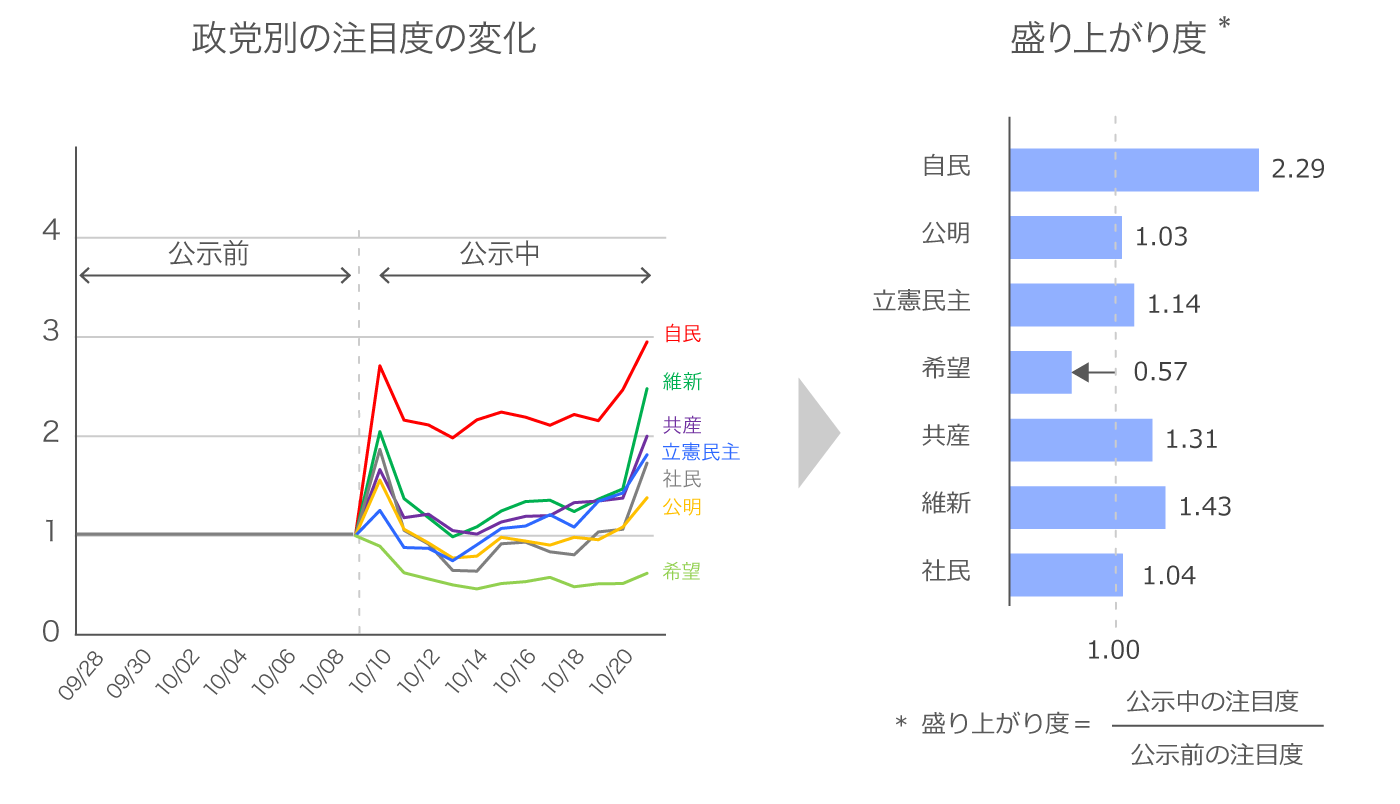

ネット上の注目度の盛り上がり度

公示前後での注目度の盛り上がりを見たところ、自民党が公示後に盛り上がる一方で、野党はいずれも盛り上がりに欠けたようです。とくに希望の党は公示後に注目度が落ちるという、特徴的な動きを見せました(図6)。

(図6)政党のネット上の注目度と盛り上がり度

- 資料:

- Yahoo!検索データ

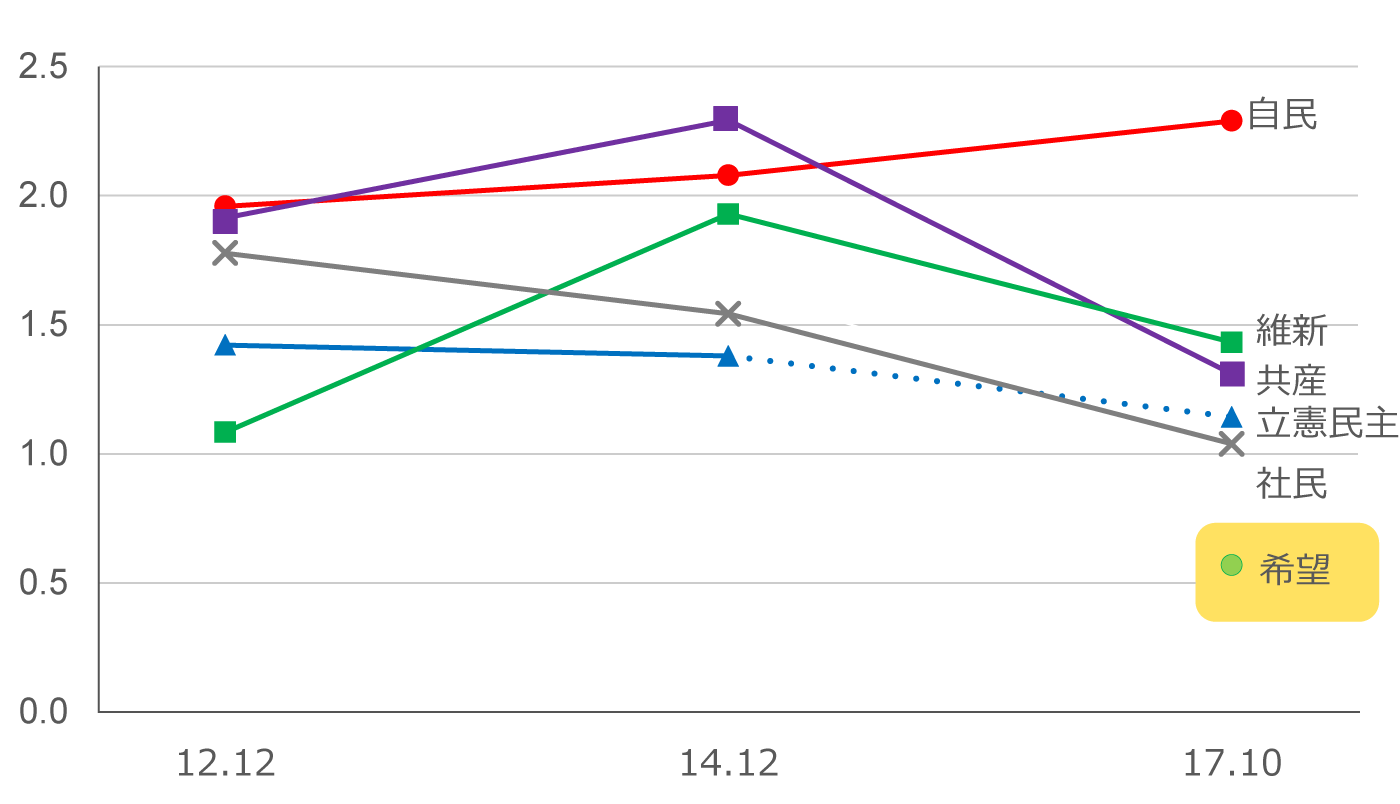

過去の衆院選と比較しても、自民党の盛り上がり度は高めであり、野党は低めでした(図7参照。立憲民主党は過去の民主党・民進党と点線でつないでいます)。なお、私達が選挙分析をはじめた2012年以降、盛り上がり度がマイナスになった政党、すなわち公示前より公示後のほうがインターネットの中で注目が低くなった政党は希望の党がはじめてのケースです。

- 資料:

- Yahoo!検索データ

(図7)政党の盛り上がり度の変化

- 資料:

- Yahoo!検索データ (立憲民主党は過去の民主党、民進党を含む)

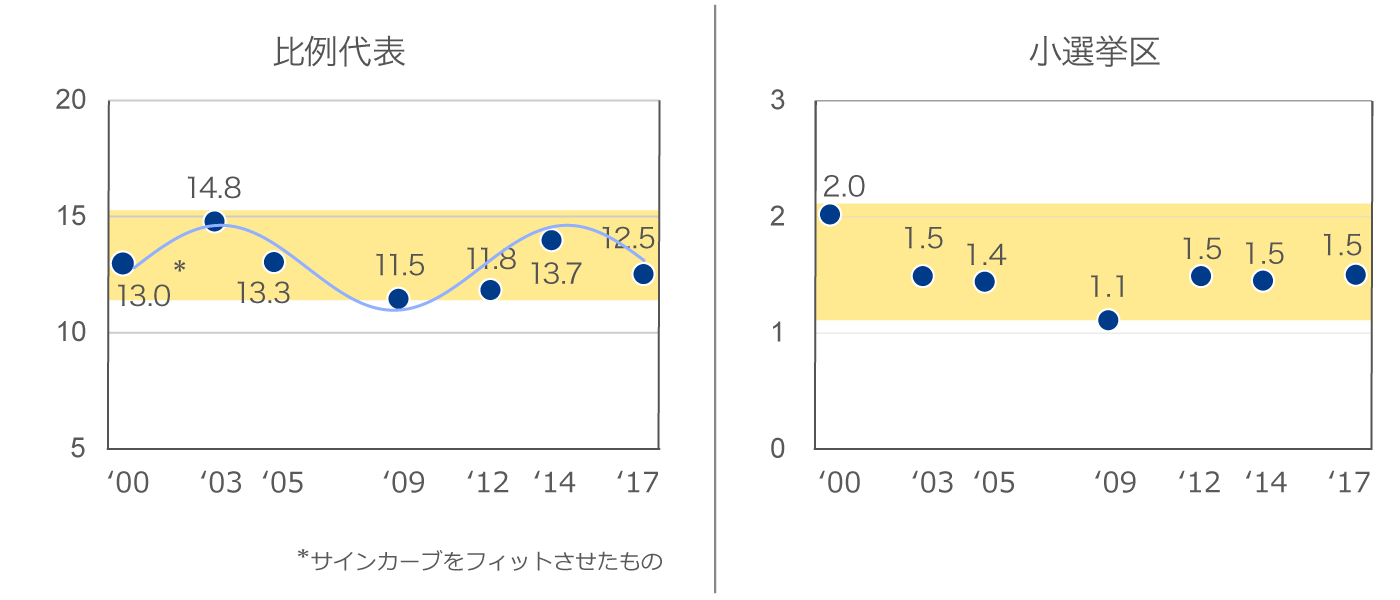

得票のコンバージョン

次に、ネット上の注目度から実際の得票へのつながりやすさ(得票コンバージョン)を過去の衆院選と比較してみました(図8)。安定的な政党が多い中、立憲民主党は民主党・民進党の時代と比較すると大幅にコンバージョンを落としています。これが図5でみた注目度と得票の相関の低さの大きな理由です。また、希望の党は比例では社民党並み、選挙区では維新並みのコンバージョンでした。

(図8)政党の得票コンバージョン

(主要政党* のつながりやすさ平均を1としたときの指数)

- 資料:

- Yahoo!検索データ、総務省発表資料 (立憲民主党は過去の民主党、民進党を含む) * 主要政党:自民、立憲民主、希望、維新、共産、社民

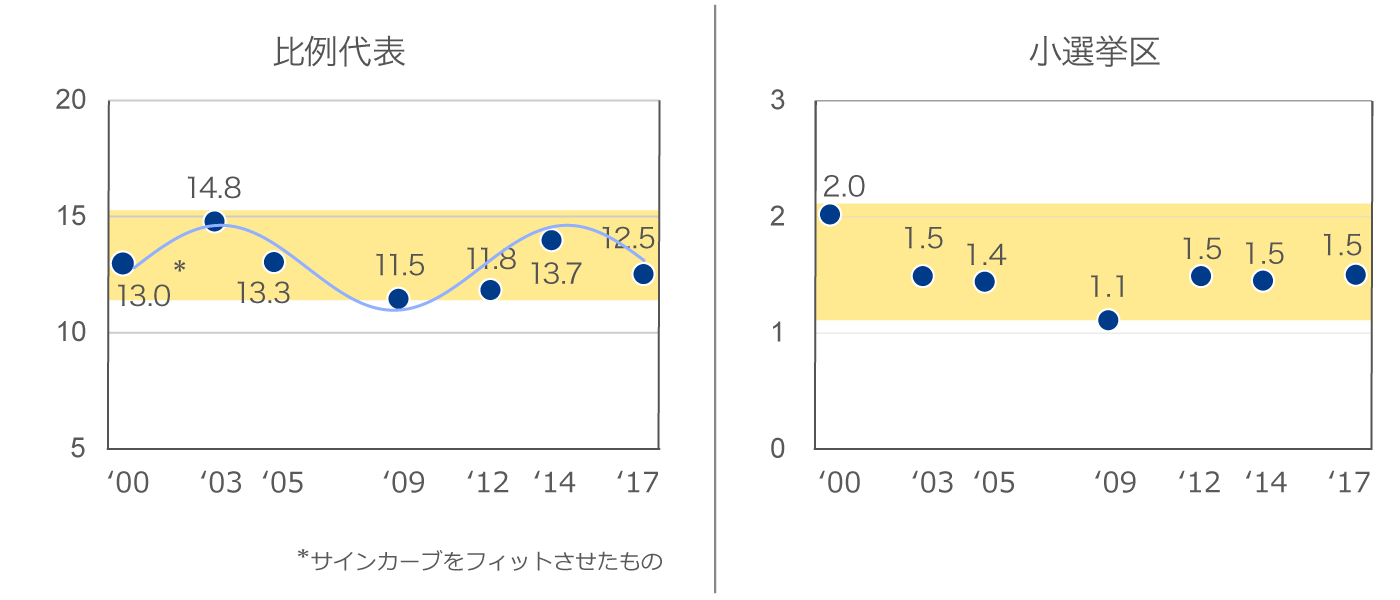

なお、従来の分析で公明党の得票率はネット上の注目度に関わらず一定幅の中におさまることがわかっています(2014年衆院選レポート図12参照)。今回も比例代表では周期変動、小選挙区でも一定の範囲内で安定していました(図9)。

(図9)公明党の衆院選得票率

- 資料:

- 総務省資料

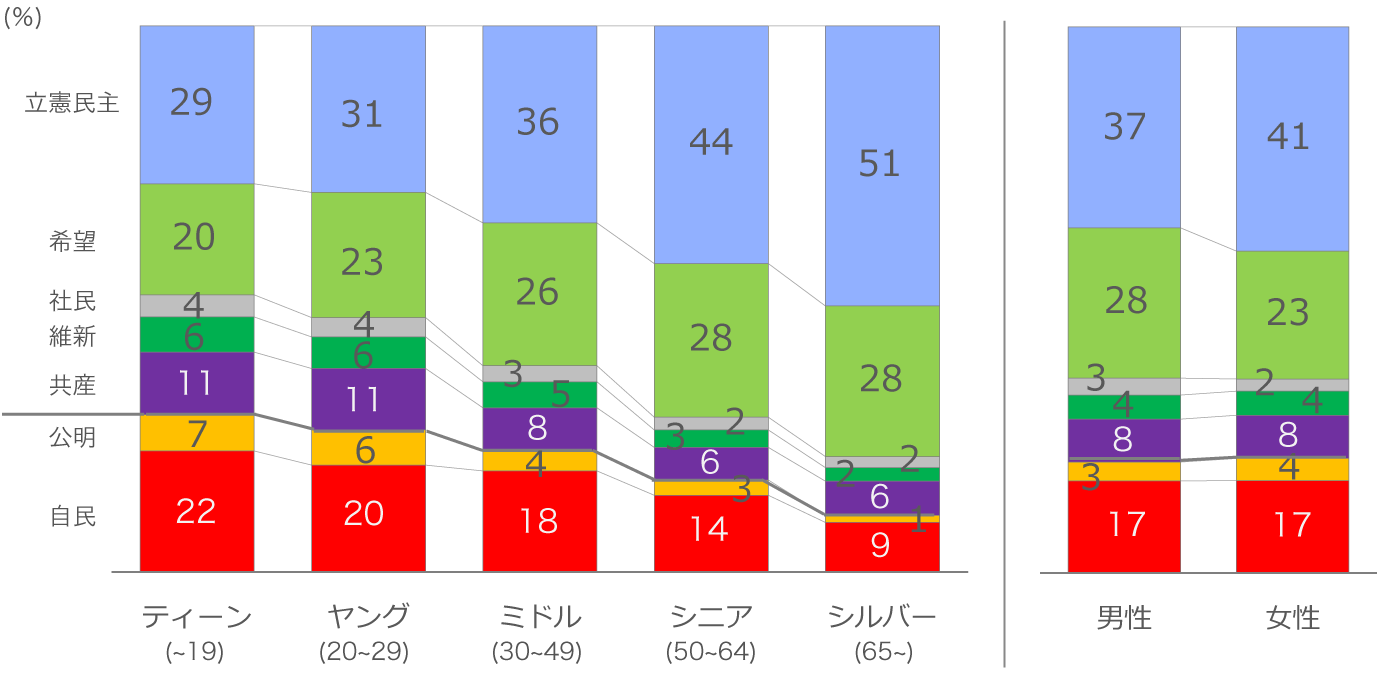

各政党の関心層はどんな人たちだったのか

各政党の支持層はどのような人たちだったのでしょうか。

年代別では、若年層ほど与党寄りであったことがわかりました。野党の中では共産党など既存の党が比較的若年層寄りであるのに対して、新党の立憲民主党と希望の党はシニア・シルバー層が中心であり、世代によって傾向が別れたのは興味深い結果です。なお性別では立憲民主党がやや女性寄り、希望の党がやや男性寄りであるものの、顕著な偏りは見られませんでした(図10)。

(図10)性年代別の政党へのネット上の注目度

- 資料:

- Yahoo!検索データ、コンバージョン補正を行わない注目度による値

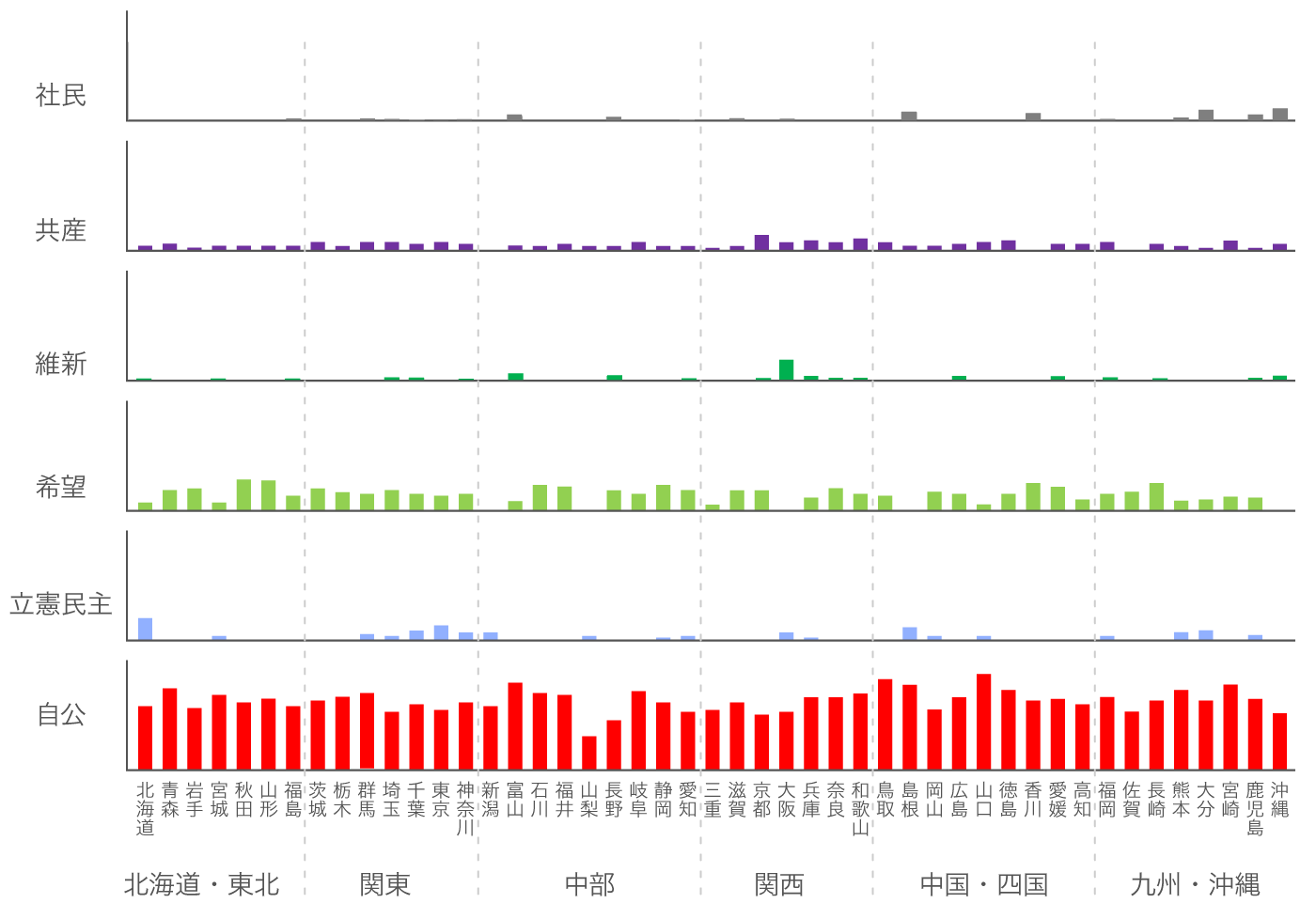

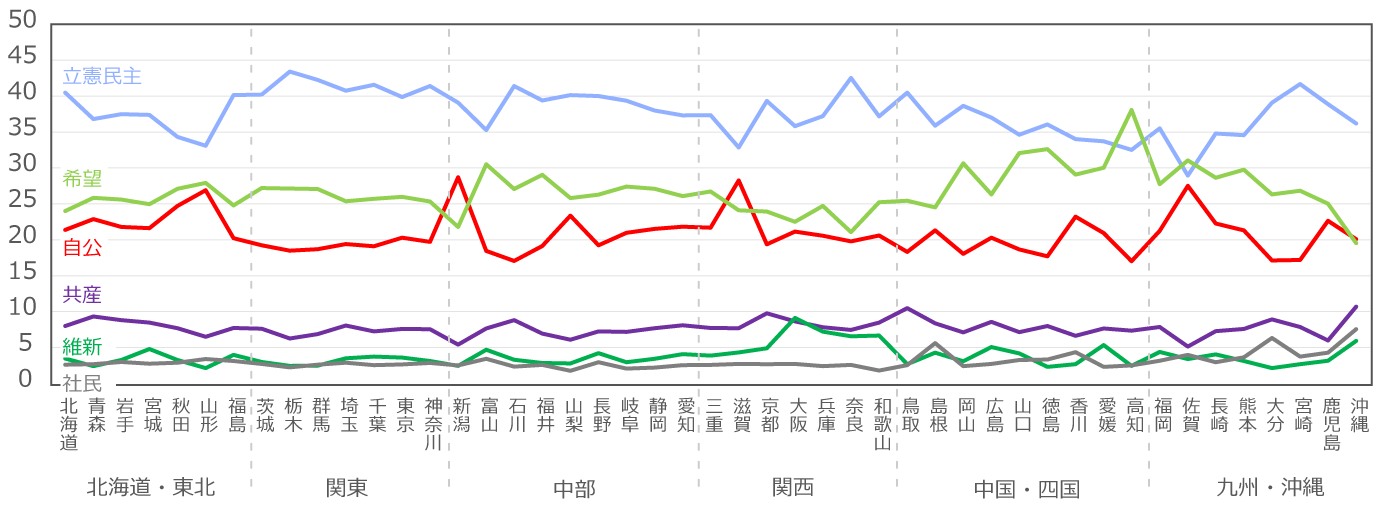

エリア別では、全国的に新党2党が高い注目度を集める中、山形、新潟、滋賀、佐賀では自民党の注目度が高めでした。また、希望の党は中国・四国地方など西方でやや高めとなっています(図11)。

ここまで野党の注目度が優勢だったにも関わらず与党が勝利したのは、得票コンバージョンの差(図8)による影響です。

(図11)都道府県別のネット上の相対的注目度

- 資料:

- Yahoo!検索データ

政党支持による政治的論点への関心度合い

続いて、政党の支持層による政治的論点への関心度合いに違いはあるのか、調べてみました。

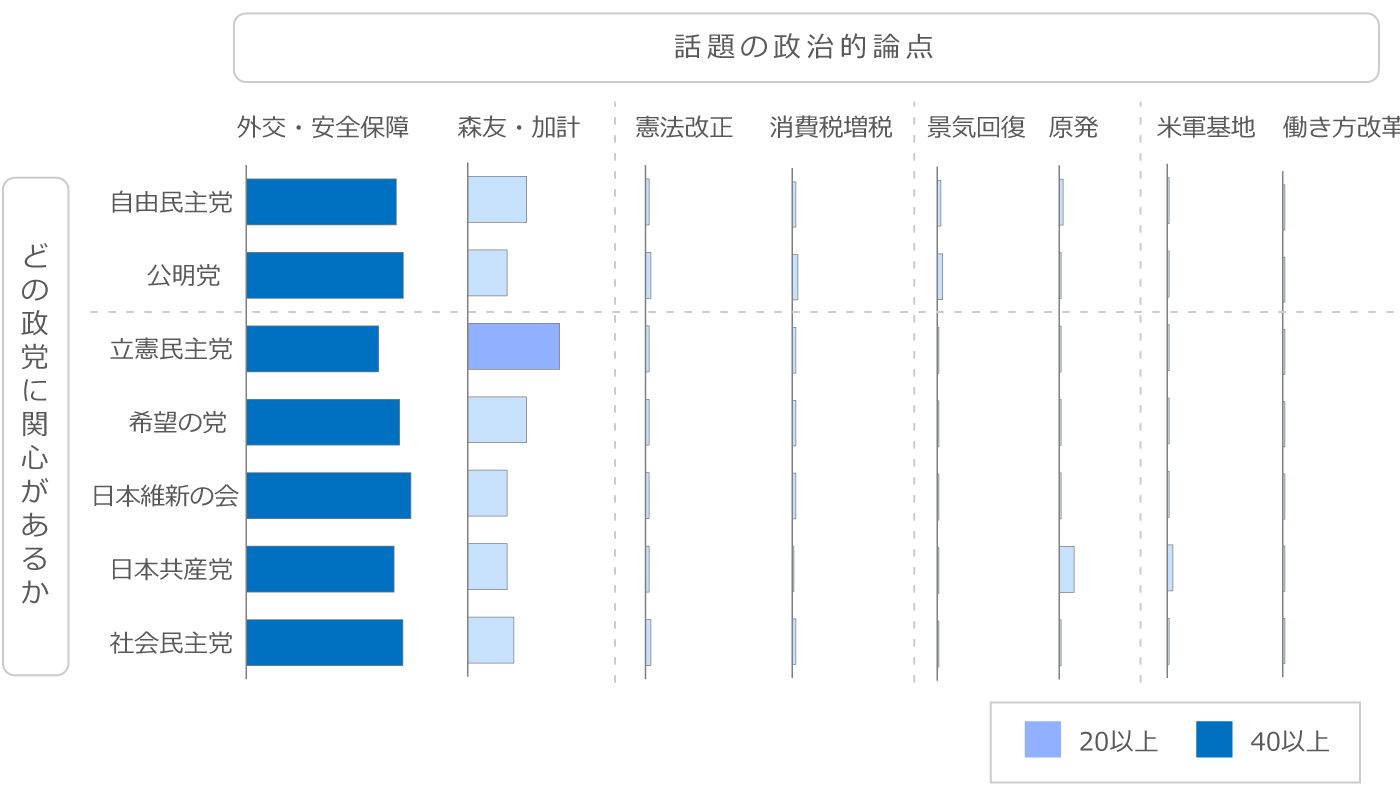

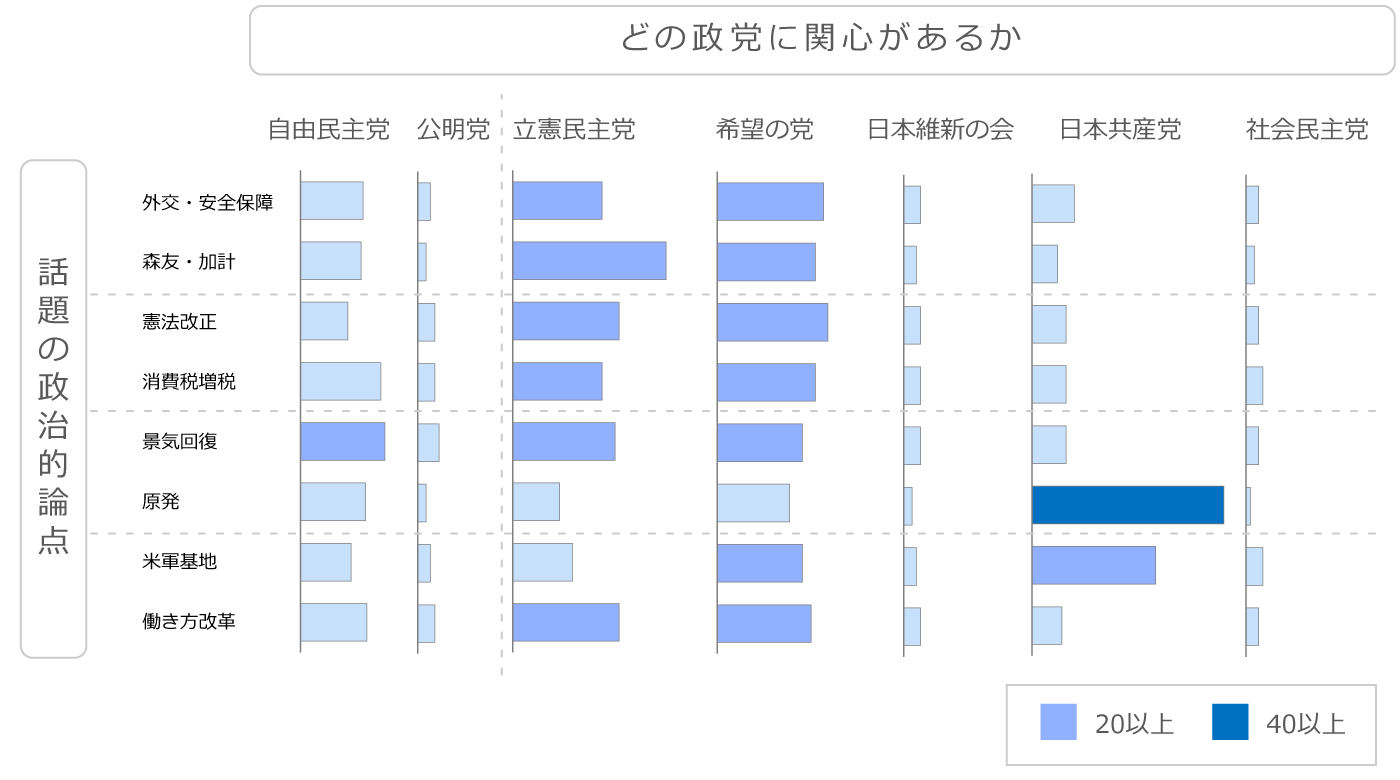

下図は、各政党の関心層がどの政治的論点へ注目していたのかを表しています。図12は政党の注目度を100とした場合、図13は論点の注目度を100とした場合の指数で、同じデータの見方を変えたものです。

(図12)政党関心層の政治的論点への注目

(政党の注目度を100とした指数)

- 資料:

- Yahoo!検索データ

(図13)政党関心層の政治的論点への注目

(論点の注目度を100とした指数)

- 資料:

- Yahoo!検索データ

図12のとおり、いずれの政党関心層でも「外交・安全保障」に注目が集まっており、立憲民主党で「森友・加計」がやや高めだったものの、政党による大きな違いが見られませんでした。これを見るかぎり、野党は与党に対抗しうる明快な論点をたてられなかったということかもしれません。そうであれば有権者は何を根拠に投票すべきか選びようがなく、かつ北朝鮮の脅威が具体的な現状を鑑みると、与党支持に流れやすい構造だったと言えるのではないでしょうか。

なお、図13のように政治的論点の注目度を100として見た場合は原発や米軍基地で政党の特徴が出てきますが、論点への関心量自体がそもそも相対的に大きくないため(図12)、全体へのインパクトは足りなかったようです。

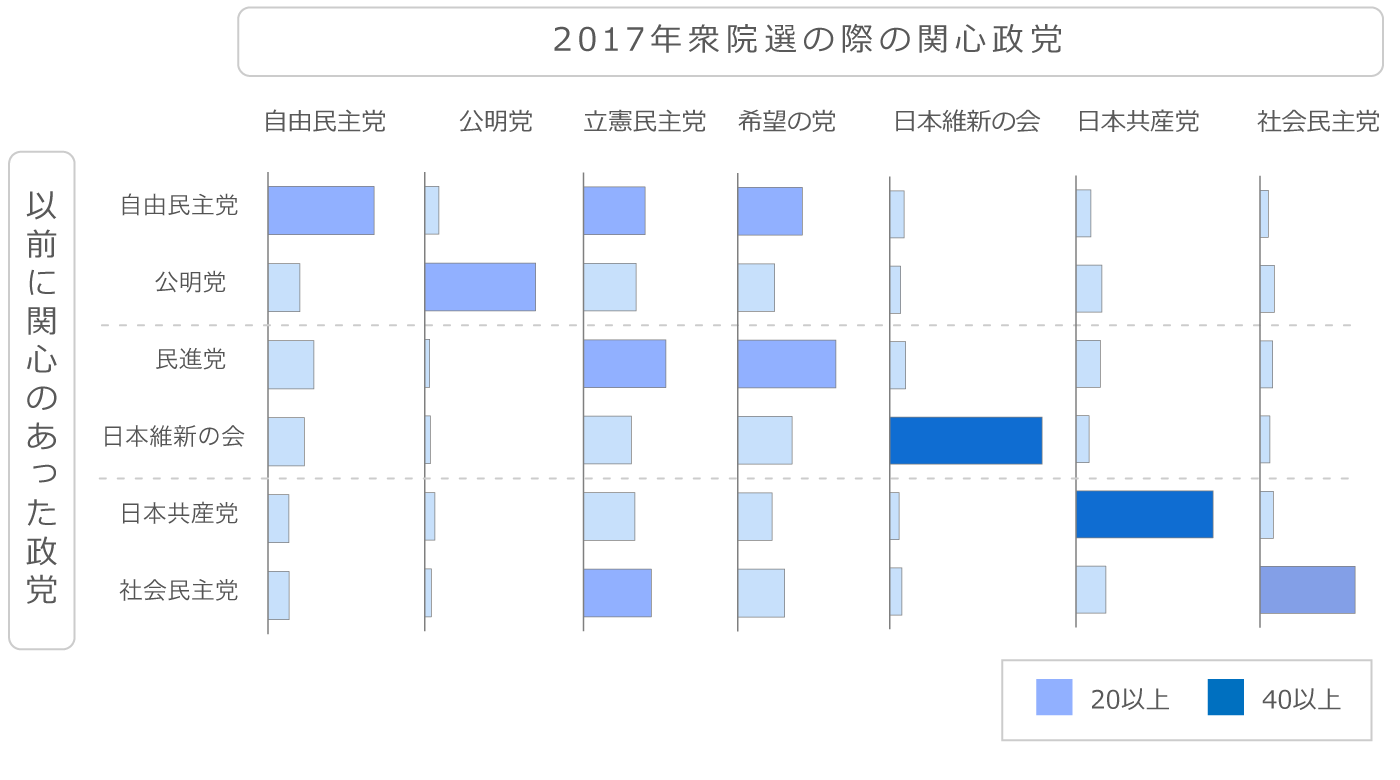

政党の分裂や合流は何をもたらしたのか

政党の分裂や合流による関心層の遷移を見てみましょう。かつての民進党の関心層は、立憲民主党と希望の党に割れたようです。自民党の関心層も新党2党へ関心を持っていたものの、引き続き自民党に対して最も強い関心を寄せていました。また、公明党、維新、共産党は、以前からの関心層が根強く支持していることがわかります(図14)。

(図14)主要政党への関心度合いの遷移

- 資料:

- Yahoo!検索データ、2016年6/1~2017年9/15の政党への注目度と2017年公示期間中の注目度で算出

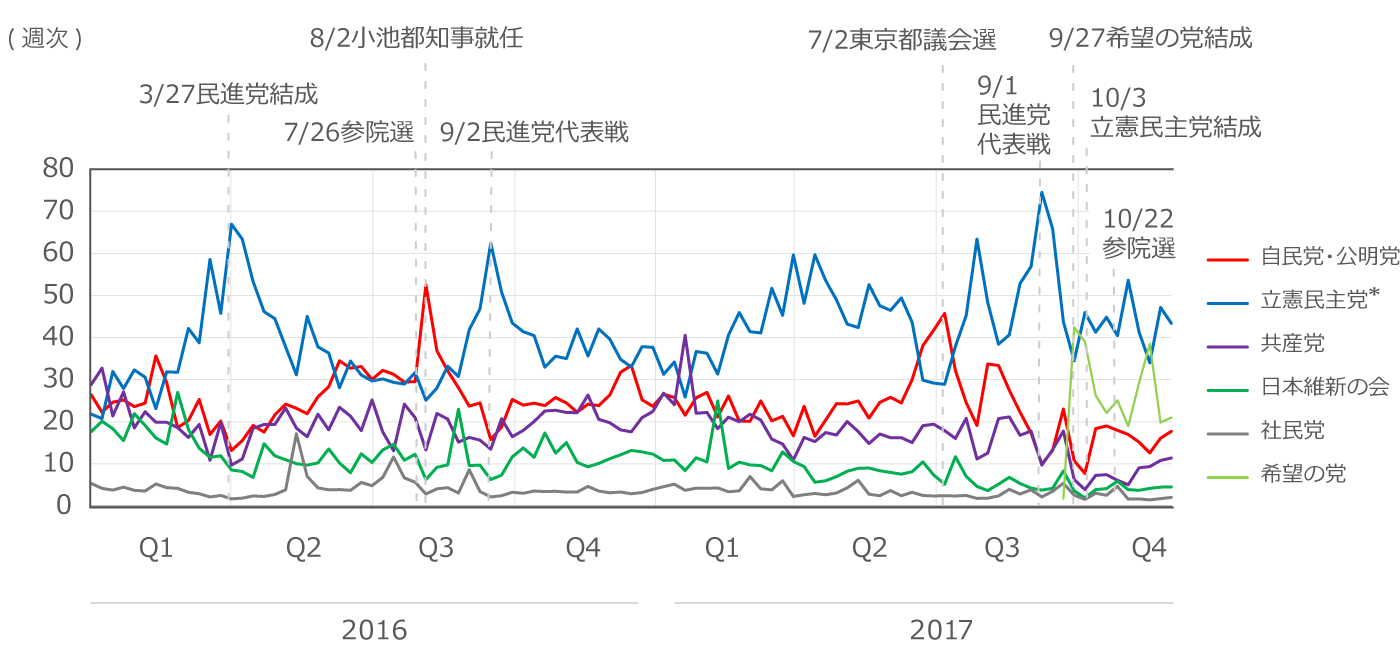

中期的な注目度の変遷を見ると、野党優勢が続く中、自公は相対的にやや落ちていますが、直近は下げ止まっているようです(図15)。

(図15)主要政党の相対的注目度の変遷

- 資料:

- Yahoo!検索データ 2016年1月~2017年11月(*立憲民主党は民主党、民進党を含む)

まとめ

以上、まとめると

- 与党が勝利したものの、得票数では与野党はかなり拮抗していた

- 希望の党は公示後にネット上の注目度が盛り下がるという過去にない動きを見せた

- 新党である立憲民主党と希望の党は大きな注目を集めた一方、得票コンバージョンは低かった

- 世代別の関心では若年層ほど与党寄りであり、新党2党はシニア層中心に関心を集めた

- 投票の際の根拠となるような政治的論点がわかりづらく、野党への支持が分散されたため、与党有利な構造であった

データの持つ力強さと面白さをお伝えするYahoo!ビッグデータレポートでは、今後も国政に関する分析を継続してご紹介していく予定です。引き続きよろしくお願いいたします。