衆議院議員選挙とYahoo!検索の驚くべき関係

※ヤフー株式会社のコーポレートブログに掲載した記事を再掲載しています。

こんにちは、Yahoo! JAPANビッグデータレポートです。

今回は、Yahoo! JAPANが持つ膨大なデータをいろんな角度で分析することで新しい発見を見いだせるのではと取り組みをはじめた"Yahoo!ビッグデータ"の一環として、12月16日に投票が行われた「第46回衆議院議員総選挙」の結果と、「Yahoo!検索」や「Yahoo!検索(リアルタイム)」などのビッグデータを比較・分析・調査してみました。

そうしたところ、選挙結果とビッグデータには思いもよらない関連性が見つかったのです。

この記事ではその内容をダイジェストでお伝えします。

報告レポートは記事の一番最後から見ることができます。是非ご覧ください。

若者の選挙に関する関心

まずは若者の「選挙」そのものへの関心を調査してみました。

選挙では常に若者の関心の低さが話題となりがちですが、実際にはどうなのでしょうか?

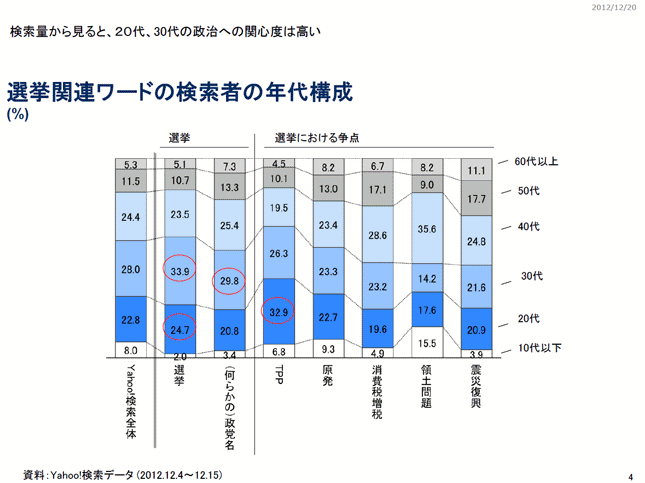

それを調べるため、「Yahoo!検索」全体の年代別構成に対して、「選挙」やそれに関連したワードを検索した人たちは、どのような分布になっているか分析しました。

その結果が以下の表です。

選挙関連ワードの検索者の年代構成

(集計期間:2012年12月4日~15日 以下注記ない場合はすべて同様)

その結果、「選挙」と検索するユーザーはむしろ「Yahoo!検索」全体の年代別構成に比べて若い人が多いという結果となり、少なくとも関心が低いわけではなかったと推測することができます。

また、選挙の争点となった各ワードの検索に関して、「TPP」は20代が占める割合が他と比較しても突出して多いという傾向が見られるなど、それぞれに特徴が現れる結果となりました。

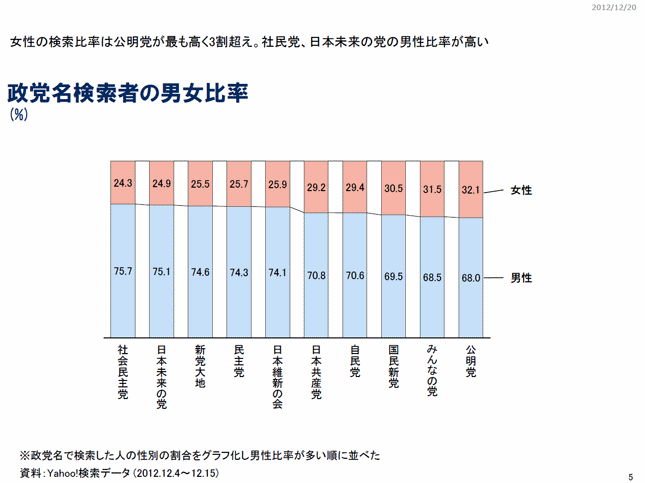

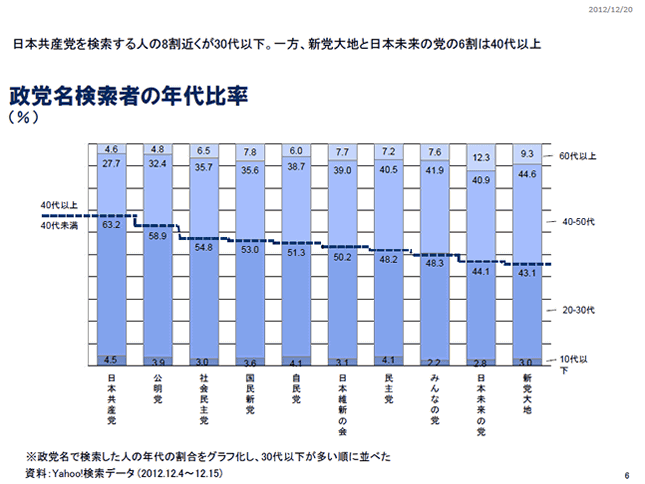

さらに掘り下げて、政党名検索での男女比率と年代別構成を抽出したのが以下の表となります。

政党名検索者の男女比率

政党名検索者の年代比率

※記事初出時、グラフ内の数字に誤りがありましたので修正をしました(2013年1月8日更新)

政党によってかなり特色があることがわかります。

男女比では公明党やみんなの党で女性の検索比率が多く、逆に社会民主党や日本未来の党は男性比率が高い結果になりました。

年代別では共産党で検索する人の8割近くが30代以下である一方、新党大地や日本未来の党の検索者の6割は40代以上になるなど、政党によって関心を持たれている年代が大きく異なっています。今回大勝した自民党はほぼ真ん中に位置する結果でした。

検索数やSNS投稿数と選挙結果との関係

次は「Yahoo!検索」の検索数や、「Yahoo!検索(リアルタイム)」のビッグデータからSNS投稿数を抽出し、これらのデータと選挙結果に何らかの関連性がないかを調査しました。

具体的には、公示日の12月4日から投票前日である12月15日の各政党名の「Yahoo!検索」での総検索数、および「Yahoo!検索(リアルタイム)」を使用してSNS投稿数(Twitter、Facebook、Yahoo!ひとことを対象)を集計し、小選挙区、比例区の得票数と獲得議席数の数字との比較を行いました。

すると、検索数、SNS投稿数それぞれにおいて興味深い発見がありました。

まずは検索数との関連について。もっとも興味深い関連性が見つかったのが比例区の得票数です。

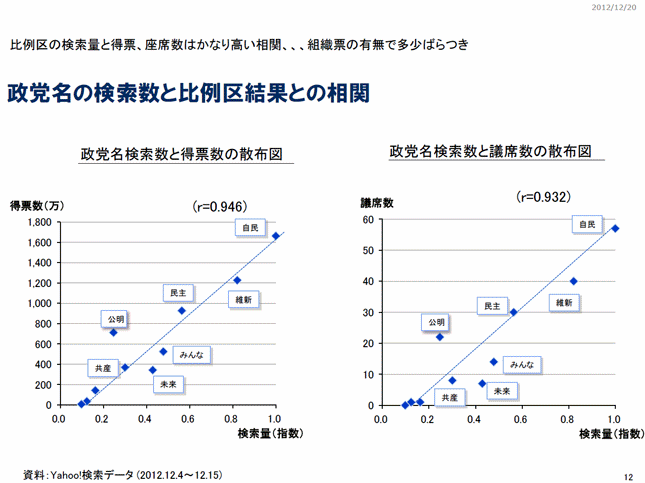

政党名の検索数と比例区結果との相関

縦軸が各政党の比例区得票数、横軸が検索量を指数化したものです。

それを散布図として見てみると、多くの政党が一直線上に並ぶほどの非常に高い相関があることがわかりました。

さらに、その中でも一部の政党では面白い特色があるのもわかります。

公明党は他の政党と比べ、検索されないが得票数は非常に多かったということ、また逆にみんなの党や日本未来の党は検索はたくさんされたが比例区の得票は他党に比べ少なかったとの結果になりました。

次にSNS投稿数との比較ですが、こちらはなんと小選挙区の得票数結果と非常に高い関連性が見つかりました。

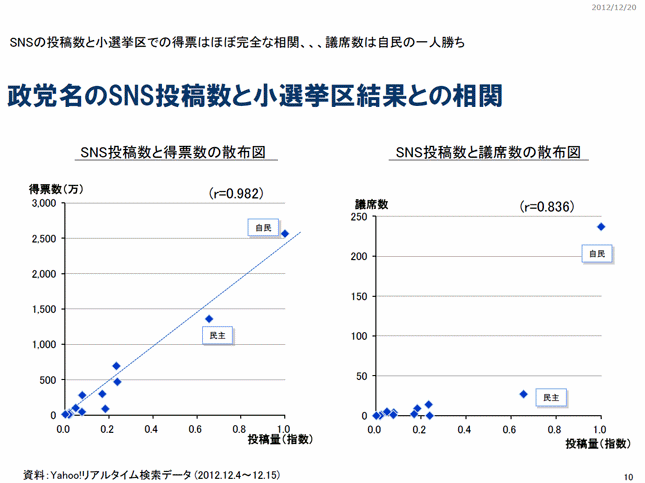

政党名のSNS投稿数と小選挙区結果との相関

検索数と比例区には強い相関がありましたが、SNS投稿数はなんと小選挙区の得票数と非常に高い相関があることがわかりました。

自民党と民主党が大きく抜きん出ているため、多くの政党が左下に集中する形になりましたが、グラフからも、SNSでの投稿が多い政党はそのまま小選挙区でも得票しているという事実を見いだすことができます。

上記の結果より、「Yahoo!検索」における政党名検索数やSNS投稿数を調べることで、ある程度精度の高い選挙結果予測が可能になるかもしれない、という非常に興味深い結果となりました。 また上記以外の組み合わせについてはレポート詳細を見ていただければと思いますが、それぞれ面白い結果となっていますので、ぜひご覧ください。

注目度と候補者別の得票、当選について

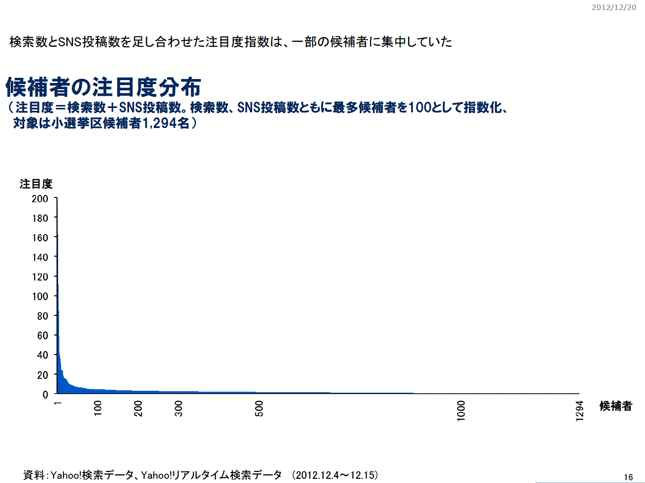

さらに候補者別の調査も行いました。小選挙区候補者名の検索数、SNS投稿数をそれぞれ指数化して足し合わせたものを「注目度」として設定し、その指数と得票数や当落結果についての比較を行ってみました。

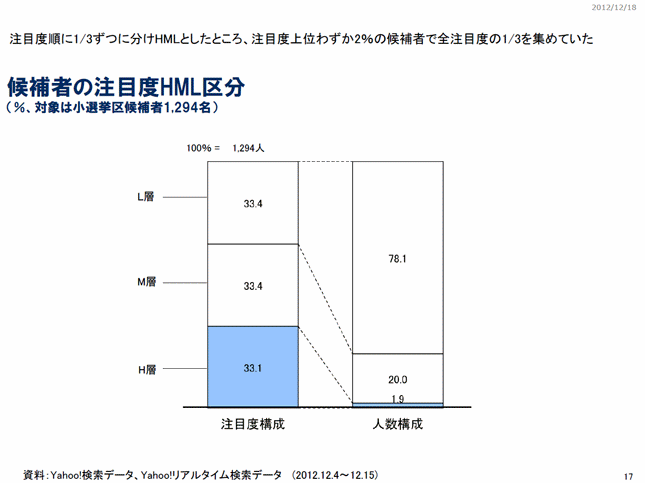

まずは全候補者の注目度分布をグラフ化したものと、注目度の数字を全体で三等分し上位からそれぞれ「Heavy層」「Moderate層」「Light層」(HML層)に分けたグラフです。

候補者の注目度分布

候補者の注目度HML区分

今回小選挙区では1,294名の立候補者がいましたが、注目度で集計すると、検索されたりSNSで頻繁に投稿されていた候補者名はごく一握りだったことがわかります。特に立候補者名の全検索数+SNS投稿数の1/3は上位の24名に偏っていたことはかなり注目すべき結果だと言えるでしょう。

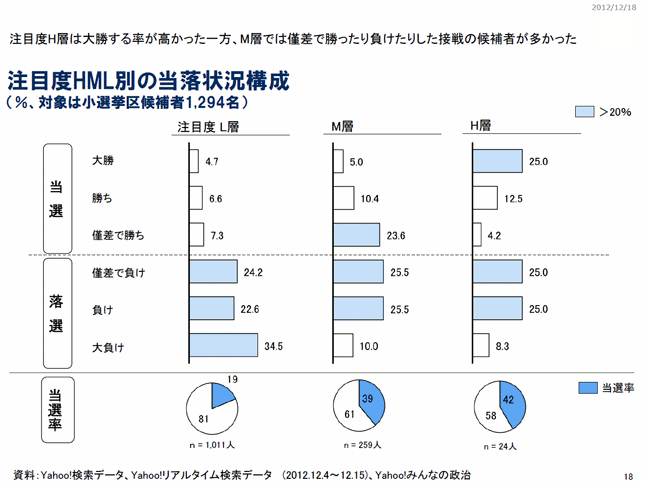

さらに、HML層と小選挙区の当落状況をクロス集計してみました。

注目度HML別の当落状況構成

注目度が非常に高い候補者たちは大きく勝つか、僅差で負ける傾向があり、まったく得票がないということがほぼありませんでした。一方、M層においても大負けはほとんどないものの、僅差で明暗が分かれた候補者が激増しました。そしてL層では当選者そのものが少なくなっており、注目度に応じて得票率も減少する傾向にありました。

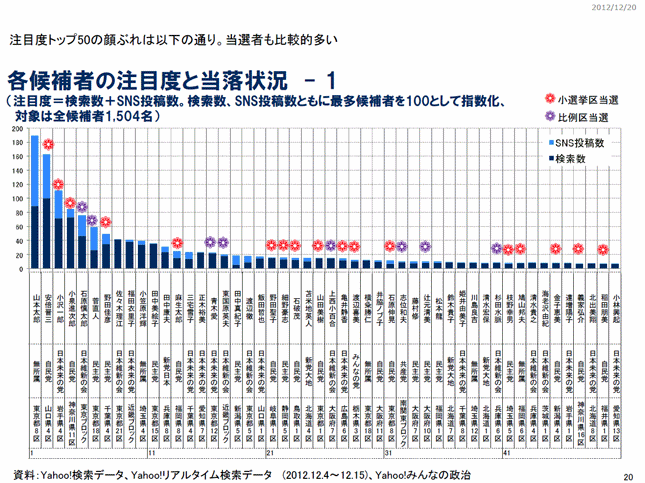

レポート詳細ではさらに以下のように小選挙区全候補者の注目度のすべてを掲載しております。

各候補者の注目度と当落状況

当選・落選議員の検索頻出第2ワード

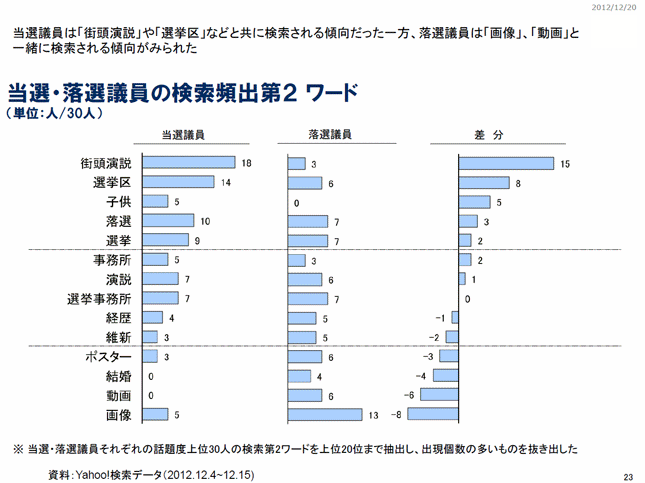

他の調査としては、当選・落選議員それぞれの注目度上位30人を抜き出し、各人の検索第2ワード上位20個を集計し出現数を調査しました。その結果が以下のグラフになります。

当選・落選議員の検索頻出第2ワード

この結果から、「街頭演説」や「選挙区」と一緒に検索される議員は当選している傾向がある一方、落選議員は「画像」や「動画」とともに検索される傾向があり、特徴がはっきりと分かれる結果となりました。

このほかにも詳細レポートではここで紹介しきれなかった調査レポートや「Yahoo!みんなの政治」のデータなども掲載しているので、ぜひともご覧いただければと思います。

今後とも「Yahoo!検索」および「Yahoo!ビッグデータ」ではYahoo! JAPANがもつ数々のビッグデータを利用して話題の事象についてレポートなどを報告していく予定ですので、今後ともよろしくお願いいたします

※12月28日 17:30 追加更新

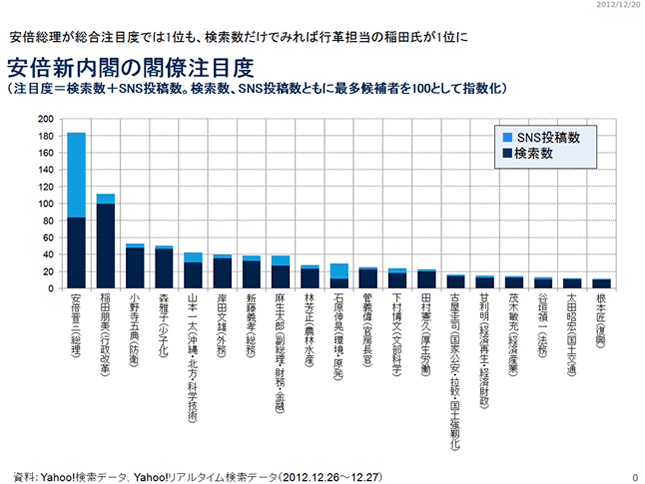

安倍新内閣の閣僚注目度

さらなる追加分析として、12月26日に発足した第2次安倍晋三内閣の閣僚に関して12月26日~27日における注目度(検索数+SNS投稿数)を調査してみました。

安倍新内閣の閣僚注目度

SNS投稿数では安倍氏が圧倒的な投稿数を記録する一方、検索数では安倍氏よりも行政改革担当の稲田氏が上回るなど、おもしろい結果となりました。

レポート詳細

Yahoo! JAPAN ビッグデータ レポート(PDFファイル)

文・図/Yahoo! JAPANビッグデータレポートチーム