Zホールディングスグループが「2030カーボンニュートラル」へ、社会の脱炭素にも貢献 「ステークホルダーダイアログ2022」

気候危機が深刻化するなか、世界の平均気温の上昇を「1.5度以内」に抑えようと、国際社会は脱炭素に向けて一斉に舵を切った。温室効果ガス(GHG)排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を表明し、日本政府としてコミットした2050年から目標を前倒しにして取り組む企業も出てきた。ヤフー、LINE、アスクル、ZOZOなどを傘下に抱えるZホールディングスは2022年2月、グループ全体で2030年までにカーボンニュートラルを実現することを宣言した。気候変動問題に詳しい有識者を招き、Zホールディングスグループの脱炭素戦略について議論した。

※ダイアログは2022年1月にオンラインで実施されました。文中の従業員の所属、役職は2022年1月当時のものです。

PROFILES

-

- 夫馬賢治氏(株式会社ニューラルCEO)

- 株式会社ニューラルCEO。戦略・金融コンサルタント。環境課題や社会課題に対応した経営戦略やファイナンスの分野で大手上場企業や金融機関、スタートアップの社外取締役、顧問、アドバイザーを務める。ニュースサイトSustainable Japan編集長。環境省、農林水産省、厚生労働省のESG分野の有識者委員。NHK、日経新聞、プレジデント、フォーブス、海外CNN、ワシントン・ポスト等での出演・寄稿・取材多数。依頼講演過去200回以上。ハーバード大学大学院サステナビリティ専攻修士。サンダーバードグローバル経営大学院MBA。東京大学教養学部国際関係論専攻卒。著書『ESG思考』『超入門カーボンニュートラル』『データでわかる 2030年 地球のすがた』。

-

- 山岸尚之氏(WWFジャパン気候エネルギー・海洋水産室長)

- 立命館大学国際関係学部に入学した1997年にCOP3(国連気候変動枠組条約第3回締約国会議)が京都で開催されたことがきっかけで気候変動問題をめぐる国際政治に関心を持つようになる。2001年3月に同大学を卒業後、9月より米ボストン大学大学院にて、国際関係論・環境政策の修士プログラムに入学。2003年5月に同修士号を取得。卒業後、WWFジャパンの気候変動担当オフィサーとして、政策提言・キャンペーン活動に携わるほか、国連気候変動会議に毎年参加し、国際的な提言活動を担当。2020年より気候エネルギー・海洋水産室長。

-

- 小南晃雅(Zホールディングス GCFO ESG推進室 / ヤフーSR推進統括本部CSR推進室CSRリーダー)

- 2004年ヤフーに入社し、Yahoo!メール、Yahoo!メッセンジャーなどコミュニケーション系サービスを担当。その後、カカオトーク、Y!mobileといったスマホサービスを担当。2017年4月より現職。ヤフーにおいては、環境領域を中心に活動を展開。Zホールディングスグループにおいては、ESG活動全体の推進を担う。

-

- 小和田有花(アスクルコーポレート本部 コーポレートコミュニケーション統括部長)

- 2007年アスクル入社。リーガル・セキュリティ本部で法務・情報セキュリティに従事。2016年よりコーポレート本部広報部長、2018年より広報IRの統括責任者。2020年3月、CSR部門をサステナビリティ部門として広報・IRと同部門に移管し再編したコーポレートコミュニケーションの統括責任者に就任。

-

- ファシリテーター:森摂氏(オルタナ代表取締役兼オルタナ編集長)

- 東京外国語大学スペイン語学科を卒業後、日本経済新聞社入社。編集局流通経済部などを経て 1998年-2001年ロサンゼルス支局長。2006年9月、株式会社オルタナを設立、現在に至る。主な著書に『未来に選ばれる会社-CSRから始まるソーシャル・ブランディング』(学芸出版社、2015年)、『ブランドのDNA』(日経ビジネス、片平秀貴・元東京大学教授と共著、2005年)など。

Zホールディングス全体で2030年に温室効果ガス排出を実質ゼロへ

――SBTイニシアティブ(SBTi)はパリ協定の目標に整合する「SBT(科学に基づく温室効果ガス排出削減目標 ※1)」を「1.5度」基準に引き上げ、さらに「ネットゼロ」基準を発表するなど、企業に求める基準を厳しくしています。Zホールディングスはこのほど、グループ全体での温室効果ガス(GHG)排出削減目標を発表しましたが、改めてご説明をお願いします。

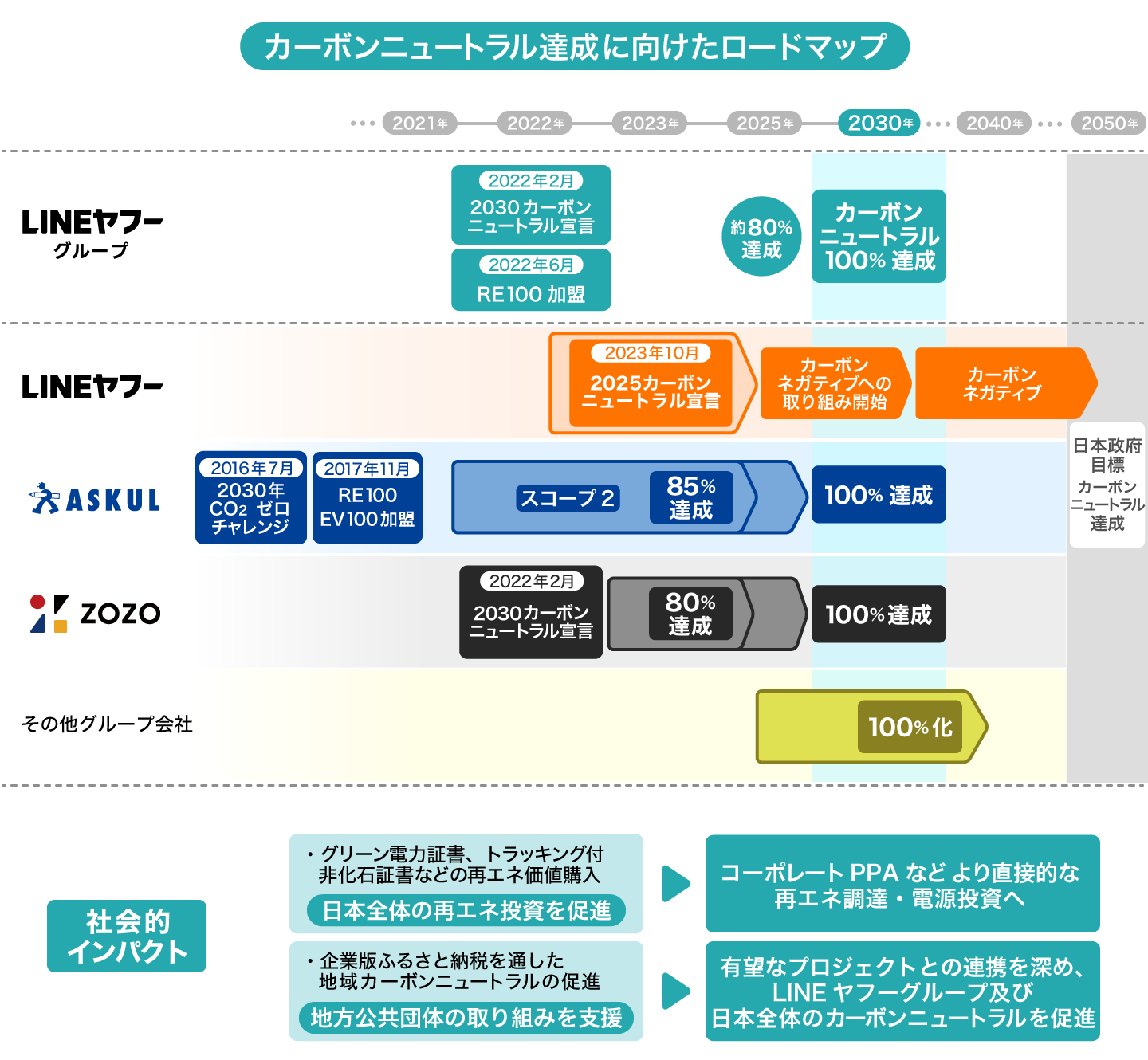

Zホールディングスグループのカーボンニュートラル達成に向けたロードマップ

小南:Zホールディングスは2022年2月、グループ全体で2030年までにGHG排出量を実質ゼロにする「2030カーボンニュートラル宣言」を発表しました。もともとヤフーは2021年1月に「2023年度100%再エネチャレンジ」、アスクルは2016年7月に「2030年CO2ゼロチャレンジ」を表明していました。2021年3月にLINEと経営統合したこともあり、新生Zホールディングスとして、目標を刷新することになったのです。

グループ全体で約130社ありますので、すべての企業がカーボンニュートラルを達成するのは容易ではありません。そこで、ヤフーなど先駆けて達成した企業が「カーボンネガティブ」(※2)の取り組みを行い、グループ他社の削減にも貢献し、全体として2030年までにカーボンニュートラルの状態を実現したいと考えています。

ロードマップ(上図参照)には「社会的インパクト」とあります。ヤフーとして、「コーポレートPPA」(※3)などを活用した再エネ調達やクレジットの創出にも貢献し、日本全体のカーボンニュートラルにまで踏み込みたいと考えています。

日本全体の再エネ投資を促進する

――今回新たに発表されたロードマップをどのように評価しますか。まずはWWFジャパンの山岸さんからお願いします。

山岸:世界全体で2050年までにGHG排出量実質ゼロを目指しているなかで、Zホールディングスが大幅に目標を前倒しし、2030年までにグループ全体で「カーボンニュートラル」、ヤフーが「カーボンネガティブ」にまで持っていくというビジョンを示したことは、環境NGOとしてポジティブに受け止めています。

アスクルはグループ内で若干先行し、すでにSBTiから「1.5度」基準で認証を取得し、「ネットゼロ」にもコミットされています。ヤフーも2021年にSBTにコミットされました。

ぜひZホールディングスとしても、SBTの認証取得を目指していただきたいです。SBTの取得は至上命題ではありませんが、それに準じた目標をしっかり提示していくことは必要だと思います。ZOZOのカーボンニュートラル宣言は野心的だと思いますが、衣料品からの排出量は多いので、「スコープ3 (※4)」にどこまで踏み込めるかは気になっています。

山岸尚之氏(WWFジャパン気候エネルギー・海洋水産室長)

小南:SBTに関しては、Zホールディングスとして中長期的な削減プランを立て、なるべく早期にコミットしたいと思っています。まずは2022年度に「RE100」(※5)に加盟し、2023年度までにSBTにコミットすることを目指しています。このたび宣言したスコープ1、2で「2030年までにカーボンニュートラル」という目標を出そうとしていますが、同時並行で、Eコマース配送に伴うCO2排出といったスコープ3の削減目標にも着手しなければいけないと考えています。

山岸: もう一つ、今回の宣言で評価できるのは、「日本全体の再エネ投資を促進する」という点です。環境NGOとしては「日本全体のために」という視点が入っているのは、大変有り難いです。

自社で減らすだけではなく、社会全体で減らしていかないと、恐らく世界全体の実質ゼロは達成できません。企業には、空気を読まずに「実質ゼロを実現するために、社会にはこういう制度が必要」「再エネを買いたくても買えない」といった現場からの声を上げてほしい、という期待感があります。

――日本に排出量取引市場がなければ、せっかくカーボンネガティブにしてもそれを売ることはできません。業界として、あるいは企業の有志としての働きかけは、今後重要になってくるだろうと思います。

小南:仰る通りです。2021年11月に「再エネ価値取引市場」(※6)が始まりましたが、つくる人にとっても、それを利用する人にとっても、環境価値を有用に活用できる状態であることが重要です。制度設計を含め省庁などに訴えかけていくことは、大事な活動になってくると思います。

IT企業だからこそ社会的インパクトを生み出せる

――夫馬さんは、今回の宣言をどのように評価しますか。

夫馬:今のところ、まだ再エネを調達しやすい状況ですが、いずれ日本でも電源不足に陥るでしょう。ですので、まさに「コーポレートPPA」のような形で、事業者自身が電源開発を行う必要があります。

また、IT企業全般にいえることですが、気候変動対策を考える時、製造業と比べて排出量が少ないので、良い意味でも悪い意味でも「自分たちの影響力は少ない」と考えていたと思います。

一方で、カーボンニュートラルを目指すことが当たり前の時代になりました。ITセクターはそもそも消費電力が今後大きく増えていきます。アマゾンも「2040年までにカーボンニュートラル」を宣言するなど、早期実現を目指す企業も増えています。しかし、それ以上に、事業を通じてどのようにポジティブなインパクトを作り出していけるのかということが、ますます重要になってきます。

そう考えると、製造業よりも、発信力の強いIT企業の方が、ポジティブな社会への影響力は大きいかもしれません。皆さんが動くか動かないかで社会が大きく変わる。どのような影響力を与えられるのかを考えるタイミングにきていると感じています。

夫馬賢治氏(ニューラルCEO)

――アスクルはZホールディングスグループの中でも先駆けて気候変動対策に取り組んできた企業です。小和田さんはロードマップを見てどのように感じられましたか。

小和田:世の中にインパクトを与えるために、あえて宣言していくことはとても大事だと思っています。私たちアスクルの話をすると、2016年に「2030年CO2ゼロチャレンジ」を宣言し、2017年に「RE100」「EV100」(※7)に加盟しました。取引先も含めて反響がかなり大きかったです。

後ほど当社のEV(電気自動車)化について説明しますが、宣言したことで自動車会社の方々との対話が生まれました。やはり世の中を動かしていくには、「無理かもしれないけれど、とにかく宣言する。とにかく行動する」ということが、非常に大事だと実感しています。Zホールディングスとして、大きな目標を掲げたのは、とても良いことだと受け止めています。

事業が拡大しても「脱炭素」を実現する

――Zホールディングスは、具体的にどのように気候変動対策に取り組んでいますか。

小南:Zホールディングスは、ミッションに「情報技術のチカラで、すべての人に無限の可能性を。」を掲げており、IT(情報技術)の力で社会課題を解決していきたいと考えています。排出量の内訳を紐解いていくと、GHG排出の主要な原因は、やはり電力で95%を占めています。なかでも、データセンターが大きな比率を占めます。

まずはこのデータセンターで使用する電力を再エネ由来に転換していかないと、GHG排出はなくなりません。ですから、ヤフーは2022年度から順次再エネに切り替えて、2023年度(2024年3月末)までに再エネ100%を達成しようとしています。

Zホールディングスグループ全体で見ていくと、アスクルやZOZOなど、eコマース事業での配送関連の排出も多いです。スコープ3までを対象にすると、さまざまな事業にかかわる購買品などもありますし、リモートワーク時の電力使用もあります。見た目上、オフィスの使用電力に由来するGHGは減っても、トータルでは減っていない可能性があるということも、きちんと考えていかなければならないと認識しています。

小南晃雅(Zホールディングス GCFO ESG推進室/ヤフーSR推進統括本部CSR推進室CSRリーダー)

――小和田さん、アスクルとしての戦略はいかがでしょうか。

小和田:2016年から、再エネ導入を開始し、RE100の定める環境価値をクリアすることを重視して導入を進めています。私たちは不動産物件を賃借している立場なので、貸主さんと1物件ごとに交渉しています。実際には早く話が済むところと、なかなか話が進まないところがあります。2021年12月現在で、再エネ導入率57%になりました。

――それでは山岸さん、こうしたZホールディングスの取り組みについてご意見、ご提案をお願いします。

山岸:Zホールディングスは日本発のプラットフォーマーとして事業の拡大を表明されていますが、これからグループ傘下に入る企業も増えていくと思います。ビジネスが拡大していくなかで、2023年に再エネ100%を実現できるとお考えでしょうか。

小南:事業計画上ではデータセンターの増棟・増床が続く予定です。2大データセンターである北九州と白河では、再エネ電力への転換を継続しますので、サーバーが増え、消費電力が増加しても、GHG排出がないクリーンな状態は保たれます。

しかし、ご指摘の通り、eコマースのようなサービス分野に事業を展開した時、配送の問題や新たな課題も出てくるでしょう。M&Aの可能性は常にありますから、気候変動対策を合併交渉のテーブルに載せて、方向性を確認しながら、一時的に再エネ100%ではなくなっても、すぐにリカバリーできるようにしていかなければと考えています。

「スコープ3」という難題にどう向き合うか

――夫馬さんは、Zホールディングスの気候変動対策に関して、気になるところはありますか。

夫馬:やはりスコープ3の問題です。SBTiのネットゼロ基準では、当然ながらスコープ3も対象になっています。

ヤフーもアスクルもZOZOも商品をたくさん取り扱っています。出前館のように料理を宅配するサービスもあります。そうすると、スコープ2の何十倍の規模で、スコープ3が重くのしかかってきます。

それをオフセットするという選択肢もありますが、SBTのネットゼロ基準では、「全量オフセット」を認めていません。まずはスコープ3での排出を本格的に減らさなければならないのです。

そうすると、必ずパートナー企業と協力し、新たな仕組みを作らなければなりません。やるべきことは非常に増えてくる。この仕組みをいかに早く作れるか、Zホールディングスに期待したいところです。

――スコープ3 やグループ内の連携について、アスクルではどのように取り組んでいますか。

小和田:課題はたくさんあります。スコープ3に関しては、どうすれば取引先に理解していただけるのかもそうですし、お客様にも理解してもらい、選んでもらえるような仕組みを作っていかなくてはなりません。私たちが環境に良い商品を取り扱ったとしても、お客様のニーズに応えていないのであれば、やはり事業会社としては失格だと思います。

しかし、1社の力で成し遂げるのは、本当に厳しいと思っています。私たちは小売りですので、取引先にどこまでお願いできるのかという課題もあります。

ZOZOもほぼ同じ悩みを持っていると思いますので、データベースの構築や排出量の「見える化」など、協力できるところはないか、探っていきたいです。私たちアスクルはZホールディングスグループの中でも、そうした連携を深める役割を担っていきたいと考えています。

小和田有花(アスクルコーポレート本部 コーポレートコミュニケーション統括部長)

ITで社会全体を効率化し脱炭素に貢献する

――先ほどの話にもありましたが、Zホールディングスだけではなく、社会全体の脱炭素化に向けた取り組みも期待されています。小南さん、いかがでしょうか。

小南:社会に大きなインパクトを出すために、力を入れているのが「地域カーボンニュートラル促進プロジェクト」です。

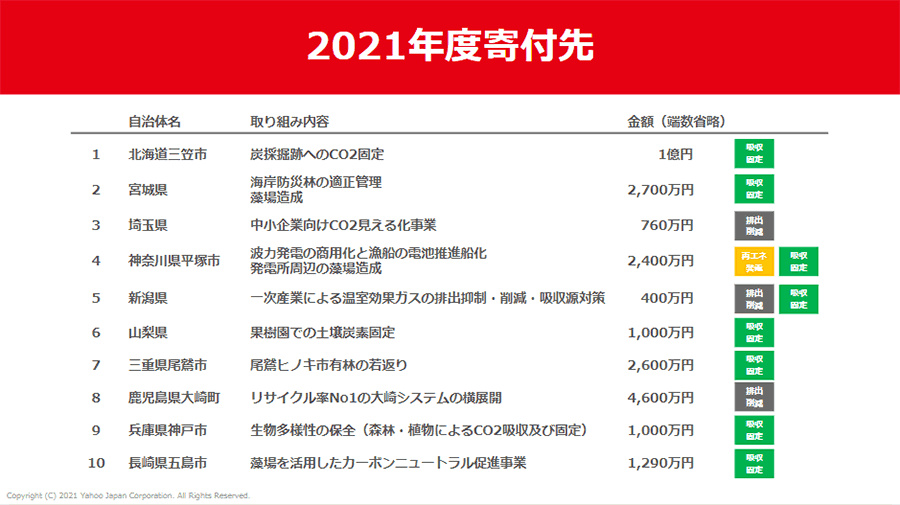

企業版ふるさと納税(※8)を活用し、地方公共団体が行うカーボンニュートラルに向けた地方創生の取り組みを広く募集し、それに対してヤフーが寄付をしています。2021年度は、10の地方公共団体に総額約2.7億円を寄付しました。

三重県尾鷲市では、尾鷲市有林(91ヘクタール)の森づくりを行い、炭素を固定・吸収するだけでなく、教育の場としても活用しています。宮城県では、海岸防災林や藻場づくりを行っています。

炭素吸収だけではなく、教育や生物多様性保全にもつながるように、さまざまな観点で寄付先を定めていきます。こうした成功事例をつくり、横展開し、私たちがかかわることで、よりインパクトが出るような連携を深めていきたいです。

「地域カーボンニュートラル促進プロジェクト」の寄付先。2021年度は、約2.7億円を寄付した

――ありがとうございます。夫馬さん、Zホールディングスに期待することについて教えてください。

夫馬:「地域カーボンニュートラル促進プロジェクト」は、もともとヤフーが持っている、自治体とのネットワークをさまざまな形で生かしていく素敵な施策だと思います。

さらにいうと、Zホールディングスとして、テック関連の知財をたくさんお持ちだと思いますが、それを生かせる舞台が非常に増えてきています。

例えば、先ほどから話題になっているように、GHG排出量の測定だけではなく、物流をどうやって効率化していくかということも、AI(人工知能)をはじめデータマネジメントの力が生かされる分野です。AI導入によるサーバーの電力消費量の削減も本格的に始まっています。

皆さんが持っている非常に大きな知財を生かしていくということは、社会への重要な貢献でもあり、事業としても伸びる分野ではないでしょうか。

小南:はい、まさに今企業としてはAIとデータマネジメントにものすごく力を入れています。社会を効率化することでGHG排出を削減できますし、GHG排出削減そのものを事業化できる可能性もあります。持っているアセットをそういった部分にも振り向けていくのは、とても大事な視点だと思います。

――山岸さん、いかがでしょうか。

山岸:これからは、「再エネ」を導入するというだけでは不十分で、そのクオリティが求められる世の中になっていきます。最近でも、メガソーラーや風力発電の開発の問題、あるいは国立公園と地熱発電の問題、バイオマス発電はカーボンニュートラルとは認められないなど、いろいろと話題になっています。非化石証書に関しても、再エネ由来かそうでないかは分かりますが、どのように生産されたのか、その背景までは不明です。

Zホールディングスだけが担うべきだとは思っていないのですが、IT企業だからこそビジネスの領域で貢献できることがあるように思います。

小南:困りごとを解決することがビジネスにつながるというメッセージですね。「脱炭素」を、リスクと機会のセットでとらえていきたいと思います。

夫馬:将来的にはぜひ自分たちの「厳しい目」を養っていただきたいです。例えば、マイクロソフトは2030年までにカーボンネガティブを宣言していますが、現在市場に流通しているクレジットの大半は、「自分たちの基準を満たさないので使えない」と判断しています。だからこそ、正しいクレジットを創出できるように自らも動き、さらに世の中も動かそうとしています。Zホールディングスにも、こうした「目」を持っていただきたいです。

――小和田さん、アスクルとしての脱炭素への貢献で、付け加えることがあればお願いします。

小和田:脱炭素に向けて本格的にEV化を進めていますが、あえて一気に大量導入していません。100%を達成するだけであれば一気に200台ほど導入すれば済む話ではあるのですが、これによってサービスの質が落ちてしまうことは許されないと思っています。

また、配送会社が車をEVにすればいいという話ではなく、充電設備の整備にも同時に取り組まなければ実現しません。EVには充電への懸念があるので、やはり、社会、インフラを動かしていかないといけないのです。

アスクルが導入した三菱自動車 軽商用電気自動車「ミニキャブ・ミーブ」(左上・左下・中央・右下)、三菱ふそう 電気小型トラック「eCanter」(右上)

現在は車にどのくらい積めるのか、使い勝手や航続距離、充電時間などを検証しながら進めているところです。そもそもいまは選べる車両が圧倒的に少ないので、自動車会社と意見交換しながら、あえていろいろなEVを使って世の中を一緒に変えていこうと活動しています。

山岸: EVを使おうとしている方々からの問題提起は説得力があります。重い貨物をどうやって脱炭素化していくかは、国際的にも大きなテーマで、IEA(国際エネルギー機関)の報告書でも迷いが見えます。やはり馬力が出ないとどうにもなりませんので、本当にEVでいけるのか、燃料電池車に頼らざるを得ないのか、難しい議論があります。こうした問題提起や議論を世の中に対して投げかけていただくことはとても貴重だと思います。

――企業からの問題提起や意思表明は、世の中を動かす原動力になり得ます。

夫馬:川邊健太郎・Zホールディングス代表取締役社長Co-CEOは、日本政府の「新しい資本主義実現会議」のメンバーでもあります。これはまたとないアドボカシーの場ですので、政府としてどういう方向に進むべきなのか、ぜひ提言していただけたらと思います。

山岸:「新しい資本主義」の中にも、報告事項として入っていますが、「カーボンプライシング」に対しても積極的な発言をお願いしたいです。実現にはもっと大きな声、事業者の声が必要で、このままでは流れてしまうかもしれません。

小南:Zホールディングスとして、政府と協力しながら、積極的に働きかけるということは、とても大事な仕事になるだろうと思います。日本政府がカーボンニュートラルを宣言した以上、中長期的には、GHG排出量に応じて費用負担がかかってくる社会になると思います。そこを見越して私たちは再エネ化、脱炭素化に動いています。カーボンプライシングの導入に貢献できるような仕組みづくりを検討したいと思います。

生物多様性にも配慮した気候変動対策を

――これまでZホールディングスの気候変動対策に関する議論を進めてきましたが、追加のご意見やご質問があればお願いします。

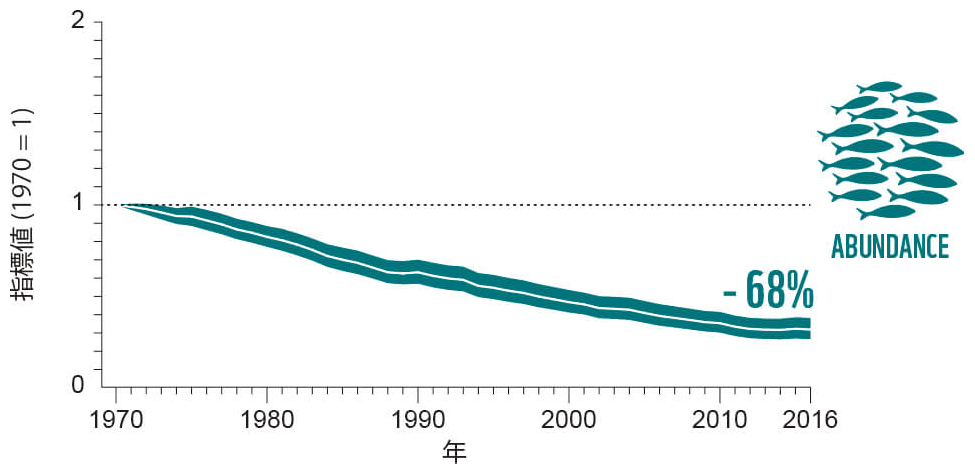

山岸:企業には「ネイチャーポジティブ」(※9)も意識していただきたいです。2022年夏に中国・昆明でCOP15(生物多様性条約第15回締約国会議)が開催され、新しい国際枠組みが採択される予定です。世界的に生物多様性が失われ、2030年までに回復軌道に乗せることが目指されています。

気候変動と生物多様性は、国際的な環境分野における2大目標になりつつあります。

カーボンオフセットのために、森林の炭素面だけを重視している取り組みは、もはや評価されません。その土地の生態系回復につながらないプロジェクトは、「グリーンウォッシング」として批判を受ける可能性があります。炭素だけに着目すれば成長の早い木を植えるのが一番良いのですが、それでは生態系に配慮していることにはなりません。

先ほど紹介いただいた「地域カーボンニュートラル促進プロジェクト」の寄付先を拝見すると、気候変動と生物多様性分野の連携にも該当するような取り組みが入っているように思いました。

世界の生きている地球指数。約7割の生物多様性が失われた(出典:WWF「生きている地球レポート2020」)

夫馬:一見、関係なさそうに思えるかもしれませんが、IT企業は生物多様性と全く無縁ではありません。全般的に関連性が高いといわれているのは、食品、アパレルなど農作物に関連している事業、あるいは金属鉱物などです。

食品や飲食は、当然、Zホールディングスの事業に関連していますし、金属鉱物はみなさんのPCやサーバーにも使われています。スコープ3の概念まで含めると、Zホールディングスは生物多様性とも関係が深いのです。

小南:おっしゃる通り、事業で使っている紙やIT機器、什器類など、私たちの仕事も多くの生物資源に支えられていることに気が付きます。まずは私たちができることとして、その調達や廃棄におけるバリューチェーンをしっかりと確認するということだと思います。FSCなどの認証を得た資材であるか、あるいはマテリアルリサイクルなどしっかりと循環するフローに載っているかなど、事業を進めていくための自分たちの仕事の仕方が持続的になっているのか、しっかりと確認することが大事です。

生物多様性保全に向けて、なかなか直接的な活動を進めていくことは難しいのですが、森林保全や海の植林である「ブルーカーボン」の創出など、気候変動対応との合わせ技で考えると、効果的に取り組めるのではないかと考えています。

――気候変動も生物多様性も同じですが、やはり全社的にプロジェクトを進めていくうえで、社員のリテラシーを上げていくことも重要ですね。本日は貴重なご意見を有難うございました。

(注釈)

※1 SBT:「サイエンス・ベースト・ターゲット(科学に基づく温室効果ガス排出削減目標)」の略称。SBTを運営するSBTイニシアティブ(SBTi)は、産業革命以前から世界の気温上昇を1.5℃に抑えるために、企業に対し、パリ協定に整合し、科学的知見に基づいた温室効果ガス排出削減目標を設定するように求めている。

※2 カーボンネガティブ:排出量を上回るGHGを削減すること

※3 コーポレートPPA:企業(電力需要家)と発電事業者が直接長期間の電力購入契約(PPA)を結ぶこと

※4 スコープ3:自社以外の事業活動に関連する温室効果ガスの排出量。原材料・商品の調達、配送、商品使用、廃棄過程から出るものを含む

※5 RE100:企業が事業活動に使用する電力を100%再生可能エネルギーでまかなうことを目指す国際的なイニシアティブ

※6 再エネ価値取引市場:企業(需要家)が非化石証書(FIT証書)を購入できる新市場として2021年11月に新設された

※7 EV100:事業活動で使うモビリティーを100%ゼロエミッションにすることを目指す国際的なイニシアティブ

※8 企業版ふるさと納税:国が認定した地方公共団体の地方創生事業に対して、企業が寄付を行った場合、最大で寄付額の約9割が軽減される仕組み

※9 ネイチャーポジティブ:生物多様性や自然を優先すること