3月8日の「国際女性デー」にあわせて、LINEヤフーのサステナビリティアカデミア(※)が、グループ会社ZOZOとの共同企画として、テクノロジー分野におけるジェンダーギャップ解消に取り組む Women in Technology Japan(WITJ)のクラッパー眞規子氏による講演会「国際女性デーに考える 人任せにしないキャリアとは?」を実施しました。

本記事では、基調講演およびWITJ創業者のアニー・チャン氏、LINEヤフー執行役員の西田、ZOZO執行役員のクリスティンを加えたクロストークの模様をお届けします。

LINEヤフー✖️ZOZO共同企画 「国際女性デーに考える 人任せにしないキャリアとは?」 イベントレポート

※グループ従業員が参加する企業内大学「LINEヤフーアカデミア」において、サステナビリティに関する知識やリテラシーの向上を目的とするコミュニティー。

- Annie Chang(アニー チャン)

- Women in Technology Japan 創業者

IT業界に特化した人材紹介業の日本におけるパイオニア。職場における性別の多様化を強く支援している。WITJの創始者であり、AC Global Solutionsの代表取締役社長でもある。女性のビジネスパーソン同士を結びつけ、プロフェッショナルとして成長し、輝き、リーダーとして活躍する社会の実現を推進。

- Makiko Clapper(クラッパー 眞規子)

- WITJメンター

コンピュータサイエンス学部卒業後、シニアエンジニアとしてシリコンバレーで7年勤務後、ボストンの金融機関にてIT部門ヴァイス・プレジデントとして10年間勤務。2004年に活動拠点を日本に移し、外資系金融機関数社にてテクノロジー部門部長として勤務。2018年に独立。2019年1月、LA STEEM合同会社を設立。ビジネス、ITコンサルティング・サービス、キャリアデザイン・セミナー、キャリアコーチングなどを行っている。

- 西田 修一(にしだ しゅういち)

- LINEヤフー株式会社 執行役員

サステナビリティ推進統括本部長・CS統括本部長

2004年にヤフー株式会社に入社。2006年から「Yahoo! JAPAN」トップページの責任者を務める。2013年に検索部門へ異動。東日本大震災の復興支援キャンペーン「Search for 3.11 検索は応援になる。」を立ち上げる。検索部門の事業責任者を経て、2017年にCSR部門やCS部門などからなるSR推進統括本部本部長を務め、2023年10月から現職。

- クリスティン エドマン

- 株式会社ZOZO 執行役員

ブランド営業本部・EC推進本部

2005年H&M入社。要職を経て08年から約8年間H&Mジャパン代表取締役社長を務める。ジバンシィジャパンのプレジデント&CEOを経て21年12月から現職。ブランド営業本部、EC推進本部を管掌。SDGs委員会 副委員長としてZOZOのサステナビリティに取り組む。

Woman in Technology Japan(WITJ)とは

2013年5月13日に設立された、IT業界における女性活躍とD&Iを推進する日本初のボランティア団体。IT業界のジェンダーギャップの解消、ダイバーシティ&インクルージョンの推進、日本女性の管理職比率を増やすことをミッションに掲げ、現在700名以上のメンバーでコミュニティーを運営中。

「人任せにしないキャリア」基調講演

クラッパー:

私は現在、Women in Technology Japanでメンターの一人として、創業者のアニー・チャンさん、それからメンバーの方とIT業界における女性の活躍を推進する活動を行っております。本日は国際女性デーということで、「人任せにしないキャリア」についてお話をさせていただきます。「人任せにしないキャリア」というのは、特に女性に限ったことではなく、現代社会を生きるすべての人、男性も含めて、人任せにしないキャリアを築いていく必要があると思っています。本日は、6つのテーマでお話をさせていただきます。

6つのトークテーマ

1. 世界と比較した日本の現状

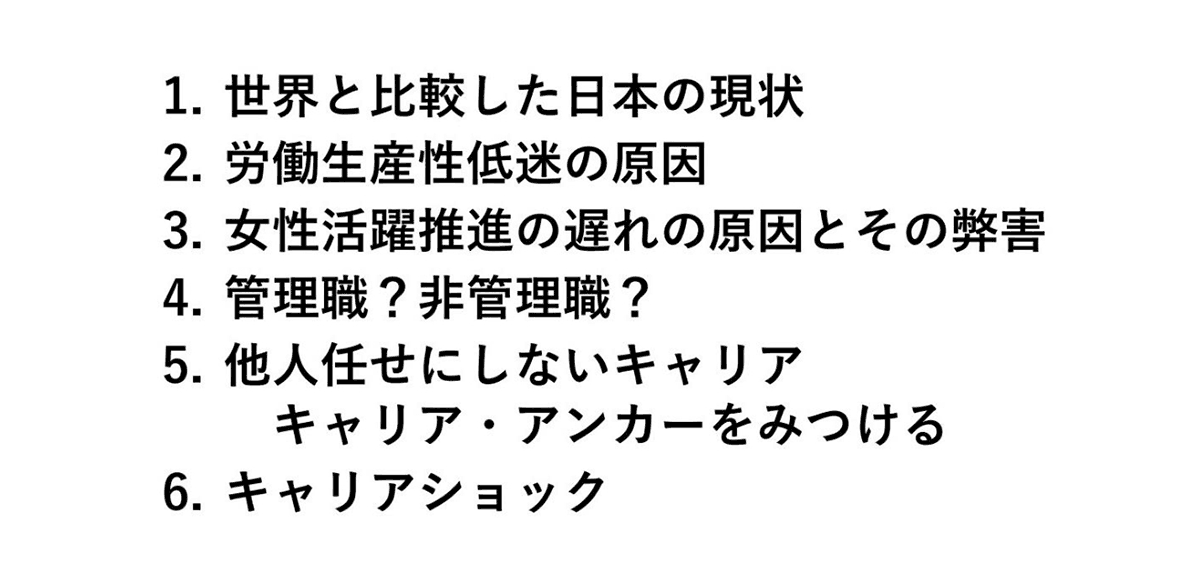

今、100年に一度といわれている激動の時代の真っただ中に私たちは生きています。政治もビジネスも日本はちょっと「やばい」のではないかと思っています。女性の活躍推進も思ったようには進んでいませんし、労働生産性が低く、お給料もなかなか上がらないのが現状です。最近、デジタル化が進んできてはいますが、国際的に見ればかなり遅れています。そして、一番問題なのは、この混沌(こんとん)とする時代で、多くの方たちがキャリアや仕事に不安を抱えているということです。

2023年の労働生産性の国際比較ですが、日本の1人当たりの労働生産性はOECD(経済協力開発機構)加盟38カ国中、なんと31位です。実は、1996年では9位でした。それが約30年たった今、31位というボトム近くになっています。失われた30年とよく言われますが、ここで何か対策をしなければ失われた40年になってしまう可能性もあると思います。

2. 労働生産性低迷の原因

日本の労働生産性低迷の原因ですが、主に4つあります。1)少子高齢化による労働力人口の減少。それから、2)労働生産性向上に向けての取り組みの遅れ、特にデジタル化の遅れ。そして、3)労働生産性向上の意識が低いこと。特に歴史の長い日本企業では労働生産性向上の意識が遅れていると思います。そして、一番大事な4)女性の活躍推進の遅れ。日本は、これが本当に致命的で、労働生産性低迷の大きな要因となっています。

コロナ禍でテレワークが始まったときに、地下鉄の駅などで、「テレワークが始まった。ハンコを押すために出社した。」という広告を目にしたことはありませんか? これはかなり話題になりました。まさに日本のデジタル化の遅れ、古いやり方に固執した生産性向上の意識の低さを表したものだと思います。

3. 女性活躍推進の遅れの原因とその弊害

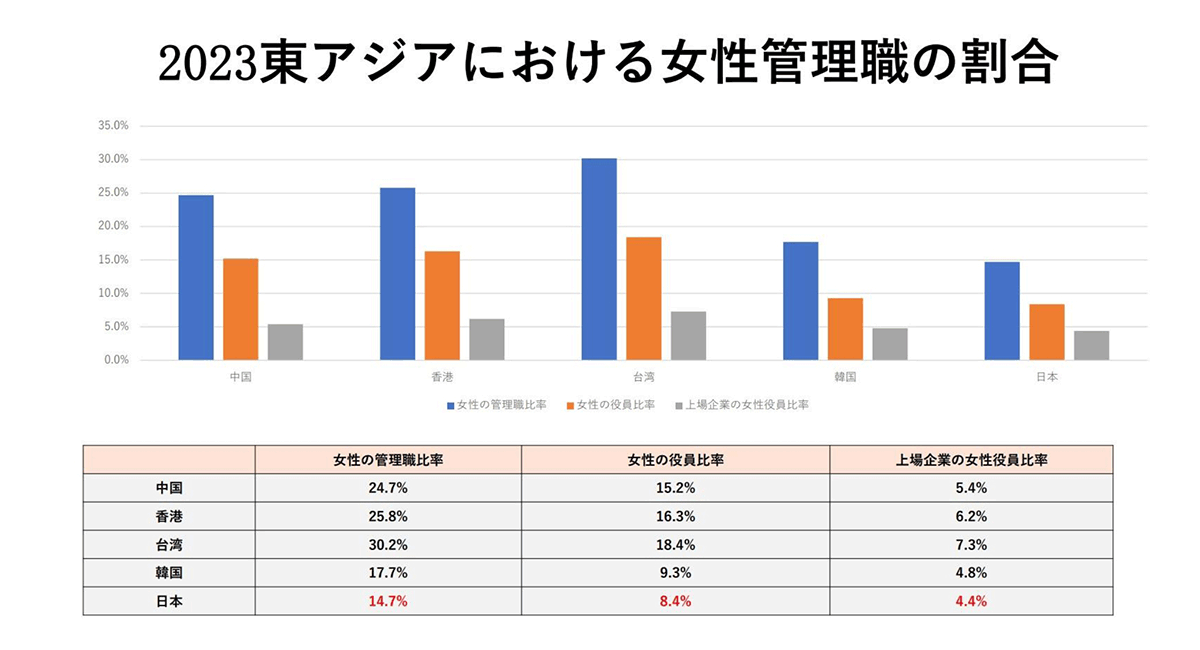

2023年の東アジアにおける女性管理職の割合を見ていただくとわかる通り、日本と韓国は非常に女性管理職の割合が低いです。台湾では女性管理職の割合が30%を超えています。これは、2002年に台湾政府が、企業においての女性差別やハラスメントを禁止する「男女雇用平等法」を出しており、多くの台湾企業では女性活躍の推進に非常に力を入れて、女性が活躍することによって、その会社の生産性が上がる、多様性が生まれるということを意識してきました。そして現在、「女性活躍推進宣言」をしている会社が台湾には多くあります。日本もそうなってくれればいいなと思っているのですが、まだまだ道半ばというところだと思います。

一方で、皆さんから「女性管理職にならなくちゃいけないのか」という意見もあると思いますが、皆さん全員が女性管理職になる必要はまったくないです。ただ、今お伝えしたように、日本において女性管理職の割合は増やす必要があります。なぜなら女性管理職の比率が低いと、いろいろな弊害が生まれます。

まず、男性と異なる女性の視点や価値観が経営に反映されません。今、日本の企業でも「会社の改革をしました、これから私たちは変わっていきます」と宣言する企業もあるのですが、壇上に上がっている役員が全員男性というのには何か違和感を感じてしまいます。

企業の意思決定プロセスに女性が入っていないと、女性の意見や女性でなければ分からない環境や問題が、まったく議論されずに会社が物事を決めていってしまいます。また、男性と女性の意見を取り入れたバランスのある多様性に富んだイノベーションが生まれにくくなります。世界的に「日本はジェンダー平等が遅れている企業が多い」という評価にもなりますし、優秀な女性が会社に定着しない、あるいは就職を希望しないということも起きてきます。

つまり、女性の管理職の比率が低いと、女性の潜在的な能力や労働力が活用されず、男性と女性のバランスのとれた多様な視点や価値観によるイノベーションの遅れを取る状態になってしまいます。繰り返しになりますが、皆さん全員が管理職を目指す必要はありません。ただ、女性の管理職の割合を増やす必要はあります。

日本でなぜ女性活躍推進が遅れているのか。国や政治の原因、企業の原因、それから女性自身の問題もあると思います。日本女性は、非常に真面目で一生懸命働きますが、何か問題や疑問があったときに、声を上げる人が少ないというのも大きな問題だと思っています。私がアメリカ、香港、日本で管理職をやっていた際、キャリアや今年の目標について1on1を部下としていたのですが、日本では自分のキャリアについて積極的に相談してくる女性は非常に少なかったと思います。これは日本の男性も同様でした。

4. 管理職? 非管理職?

海外の大手の企業では、だいたい30代から40代初期の中堅社員になると、会社のほうから「あなたは管理職を目指しますか、あるいは非管理職、つまりスペシャリストを目指しますか」と毎年、確認してくることがあります。上司は、部下の得意・不得意は分かるけれど、部下が「将来どうしたいか」というのは分かりません。管理職と非管理職では必要とされる知識や経験、スキルもまったく違います。そういう意味で、管理職を目指しているのであればこういう研修をしましょう、メンターを付けましょう、あるいは技術職であれば、これからはこういった技術が必要だから、このトレーニングを受けなさいというようなことを勧めたりして社員のサポートをします。管理職を目指す社員に対して、企業は管理職を目指しやすい環境を整え、サポートすることが非常に重要です。

5. 他人任せにしないキャリア 「キャリア・アンカー」を見つける

2018年にアデコ(株)が日本国内の2,200人を対象にとった「キャリアビジョン」のアンケートによると、76.9%の方がキャリアに対して不安を持っていると回答しています。同時に、72.8%の方が自己のキャリアビジョンを持っていないと答えています。これではやはり何も解決しないと思います。100年に一度といわれている激動の時代、未来予測が困難な時代だからこそ、他人任せにしないキャリアデザインでワクワクする未来を手に入れましょう。

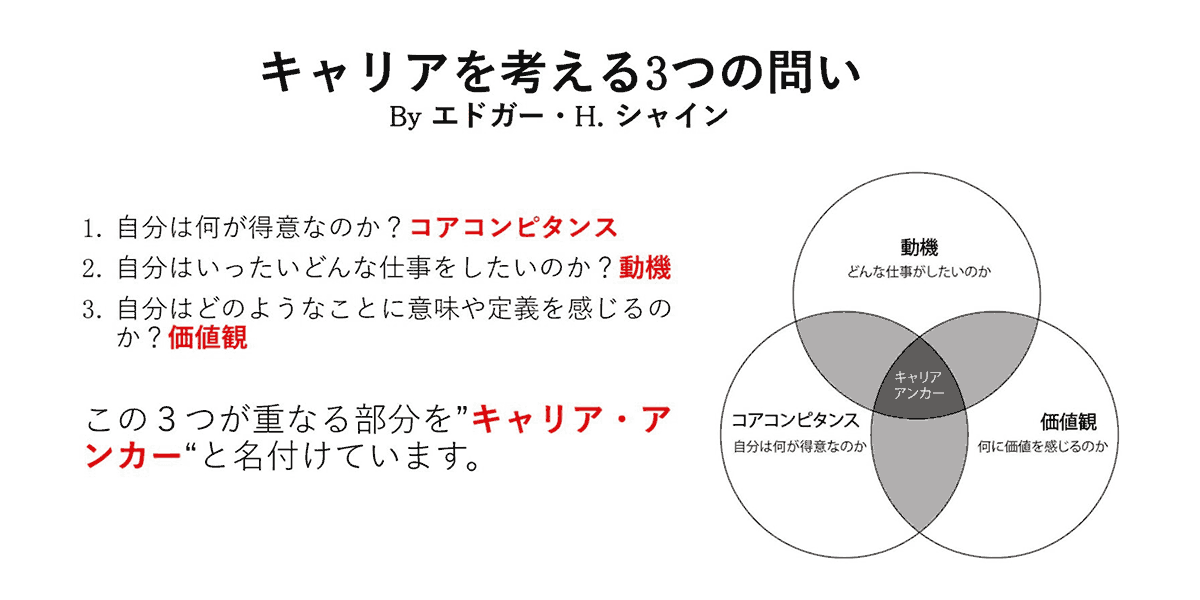

「じゃあ何から始めればよいの?」と思う方も多くいると思います。まずは社内のキャリア研修に積極的に参加する、またはキャリアデザインに関するフレームワークやツール、診断テストなどを活用するなど、いろいろな方法があります。私も企業で研修する時は、キャリアを考えなさいといっても、そう簡単に考えられるものでもないので、エドガー・シャインの、「キャリアを考える3つの問い」など、キャリアのフレームワークやツールを使っています。

エドガー・シャインの「キャリアを考える3つの問い」とは、1)自分は何が得意なのか、2)自分はいったいどんな仕事をしたいのか、そして3)自分はどんなことに意味やバリューを感じるのかを自身に問うことです。そして、この3つが重なったところを「キャリア・アンカー」と名付けています。

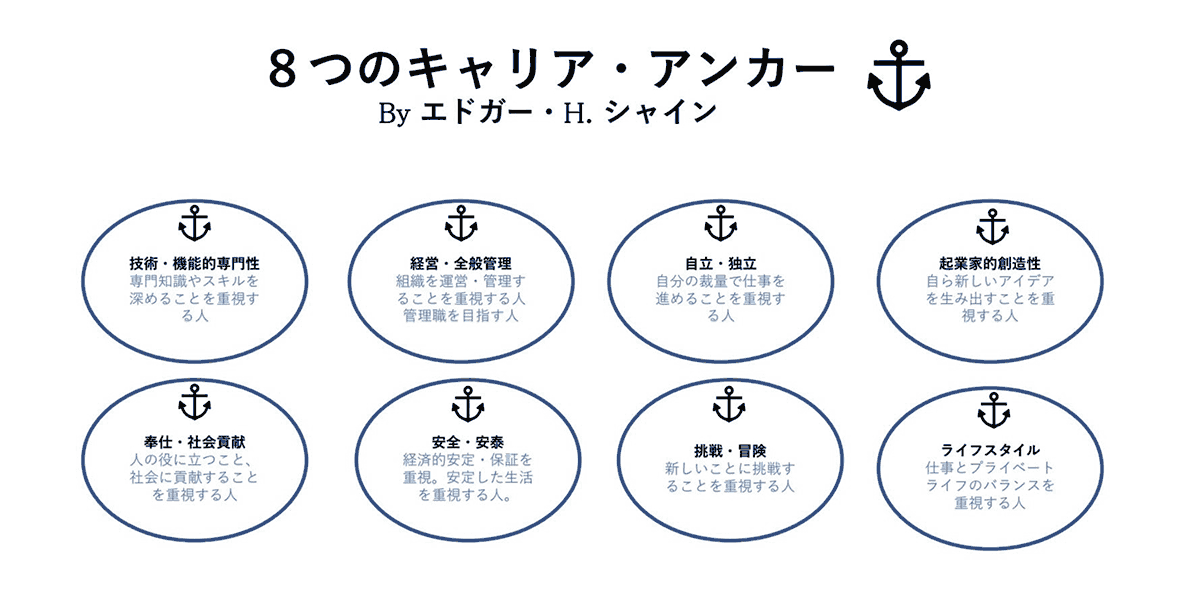

専門職なのか、あるいは地域や人に貢献することに価値を見いだすのか、管理職になりたいのかなどの、8つのキャリア・アンカーがあります。キャリア・アンカーは、その人が、キャリアを形成する際に何が自分にとって重要なのか、自分がどんな仕事をしたいのか、どんなキャリアを築きたいのかなどを決める、キャリアに関する自身の価値観、プライオリティです。このアンカーがよい、よくない、こちらのアンカーのほうが上ということはありません。ぜひ皆さんに、自分のキャリア・アンカーを確認して、自身のキャリアプランに役立てていただきたいと思います。

6. キャリアショック

最後に、「キャリアショック」という言葉、耳にしたことはありますか? これは、自分が積み上げてきたキャリアやこれまで描いてきたキャリアの将来像が、想定外の環境変化や状況変化によって、短期間のうちに崩壊してしまうことをいいます。ある大手企業の研修でこの話をした際、社員さんの一人から「うちは大手企業だから大丈夫ですよ。私もう50歳なので、こんなことは起きないですよ」とおっしゃっていたのですが、コロナウイルスによって世界中でこのキャリアショックが起きました。

この言葉を最初に使ったのは、経営コンサルタントの大前研一さんです。「これからは企業や上司に依存したままでは、将来のキャリアが不安定になる」と警告を出しています。今後もキャリアショックは、今まで以上に起こると思います。他人任せにせず自身のキャリアデザインをして、準備をしておけば、キャリアショックを避けることはできなくても、そこで方向転換をする、あるいはその影響を軽減することはできると思います。

クロストーク

講演会の後半では、登壇者4名で社員からの質問に答えるクロストークが行われました。

ジェンダーギャップについて、男性側の意識を高めるためには

司会(ZOZO小金):

Q1. ジェンダーギャップがあること自体をあまり認識できていない男性がまだ多いのではと感じます。女性側は自分が当事者として向き合わざるを得ない場面があると思いますが、男性側にも理解を広めたり、このような議題でコミュニケーションを図るにはどうしたらいいのでしょうか?

西田:

性別や世代によらず、相手の立場や置かれている状況にどれだけ想像力を働かせることができるかが大事だと思います。一方で、この想像力というのは何もないところからは生まれなくて、知識があって初めて想像することができるんだとしたら、やっぱりわれわれはまだまだ知識が足りないと思っています。

思い返せば、私が小学生のときって、性教育の時は男女分けられて授業がされていたんです。女性のことについてはブラックボックスの中なわけです。そういうところから、正しい知識が得られないまま大人になっていって、あるときには腫れ物に触るように、あるときは自分が理解しやすい男性を優遇してしまうみたいなことが起きるとした場合、やっぱり「正しい知識」をあらためて私たちはつける必要があるかなと。

旧ヤフー時代に、社長含む執行役員以上が「女性の健康検定」を受けようという機会があったのですが、ちゃんと学ばないと合格できないんですよ。受験勉強みたいに資料を読み込んで、必死に世代別の女性に起きることを学びました。すると、学ぶことによって女性が置かれている状況も想像しやすくなって。想像ができれば掛ける言葉も変わってくるでしょうし、ケアもしやすくなる。結果的に女性が活躍しやすくなる環境を作れるんだとしたら、やはりまず想像しなくちゃいけないし、想像のためには正しい知識を入れておく必要がある。会社としては、その正しい知識を得るための機会というのもつくっていかないと、変わっていかないんじゃないかなと思います。

クリスティン:

私もまさに男性の意識改革がすごく重要だと思っています。西田さんがおっしゃったことを強化していきながら、男性も女性もアンコンシャスバイアスを持っているということをまずは認めて、知識を入れながら、働き方の改革をしていかないといけないと思っています。まずは現状の管理職の働き方を見直して、変えていくことで、より働きやすい環境をつくれるんじゃないかなと思っています。なので、トップから意識を常に高めながら、組織づくり、働く環境づくりに反映していかないと変わっていかないと思っています。

「管理職になりたくない」という女性のマインドについて

司会(ZOZO小金):

Q2. 管理職になる=女性が活躍している、ではないと思うし、「管理職になりたくない」「責任者になりたくない」といったマインドの人に「目指しなさい」と指示してよいのか迷う。業務に特化していれば目指さなくても良い気がしています。

クリスティン:

クラッパーさんの講義の中でもありましたが、女性活躍=女性管理職というわけでは全然ないと思います。あくまでも管理職になるのは1つの道であって、全員がそれを選ぶ必要はないと思っています。女性活躍というのは自分の個性や能力を発揮できる環境をつくることだと思うので、個人個人に合った、自分の持っている強みを生かせる環境をつくることがまずは重要だと思います。

私の経験上、マネージャーになりましょうと話すと、最初に必ず「無理です」とか、「私には合わないです、責任が重すぎます」という反応が大半ですよ。そこで無理にやりなさいとは言わないですが、やっぱりまずは上司としては、その人のキャリアビジョンに合ったステップを示して、部下の鏡になっていかないといけないと思うんですね。

あなたが今ここにいて、こういうことができるけど、こういうことをもう少し磨かないといけないよね、歩みたい道ってこっちだよねというのを、オープンに話す。すべては本人が最終決断すればいいと思いますが、鏡になって導いてあげる役割はすごく重要だと思いますね。 それから、自信を持たせることも鍵で、「挑戦してみよう、失敗してもいいからやってみよう」とサポートする体制も必要だと思います。

西田:

管理職になるべき、昇給しなきゃいけないというのは、一つのキャリアデザインではあるかもしれませんが、息苦しいことも多いんじゃないかなと思います。管理職になるかどうか、給料が多いか少ないかという相対的な比較じゃなく、自分が満足していられるかどうか、幸せでいられるかどうかを基準とすべきだと思います。足りていないものがあれば、役割や、知識、経験みたいなものをデザインしていけばいいんじゃないかなと。管理職になるか、ならないかという分岐だけじゃなく、自分が幸せでいられるための働き方や生き方って何かっていうところが大事な1つの基準じゃないかと思います。

司会(ZOZO小金):

人生において幸せを感じることが大前提であって管理職でなくても当然いいよねということですが、管理職になることで見える景色が変わり、それが新たな幸せにつながる可能性もあるかもしれませんね。

西田:

そうですね。先ほど知識と想像力の話をしましたけど、結局経験しなきゃ分からないこともありますよね。そういう意味では自分で決め付けたり、自分の価値観の内側にこもってしまうと、やっぱり広がっていかないし、新たなチャンスも生まれないので、一度その景色を見てみるというのは大事かもしれないです。そこで見えてくるものもあるし、「自分が目指すのはやっぱり管理職じゃないかも」と気づくかもしれないし、「この景色をもっと見てみたい」と思うかもしれないとすると、機会があればチャレンジしてもいいんじゃないかなと思います。

子育て・家事との両立について

司会(ZOZO小金):

Q3. 女性管理職は男性の2倍優秀さを発揮してやっと認められるという印象で、ハードな働き方を選択せざるを得ず、独身の方が多いように感じています。子育て・家事をしながらは体力的につらいと感じてしまうのですが、女性管理職の皆さんはどうされているかお伺いしたいです。

アニー:

まず、女性が男性の2倍くらい優秀じゃないと認めてくれないという印象を持っていることが、驚きでした。これはやっぱり、無意識のジェンダーバイアスが、社会の中でかなり根強くあるのだと思います。そして本当にこの意識改革をしないといけないと感じました。

私個人の経験をお話ししますと、私は高齢で双子を出産しました。亭主関白な夫のもとで、子育ても家事も管理職としての仕事もいろいろとこなさないといけない状況でしたが、そのときに思ったのは、「全部完璧にやらなくてもいい。まず一番に大事なのは、子供だ」と。

仕事、家庭、子供、それから自分の時間をどうやってバランスを取るのか。時間短縮のために、家と学校と会社の3つを近くにして、何かあったときにすぐ飛んでいけるようにしたり、いろいろやることがある中で、プライオリティーをつけてベビーシッターを雇って家庭と仕事のバランスをとっていきました。

みなさん個人個人にとって一番いい方法を見つけることができれば、必ず乗り越えることができると思います。完璧なボスじゃなくても、完璧なママじゃなくてもいいんです。こんな親でも私の娘は今、しっかりやっていますから。

クラッパー:

アニーさんがおっしゃったとおりで、ライフステージに応じて何が一番大事なのかプライオリティーをつけていくことが必要だと思いますし、それから女性って、やっぱり昔から男性社会といわれている中で、女性が管理職に就くと、頑張り過ぎてしまうんですね。完璧にやろうと思って、例えば夜中まで働いたりとか、熱があるのに会社に出てきたりしますが、今日やらなくても誰も死にませんし、自分一人ですべてをこなす必要はないんです。

そういう意味では、管理職になったら部下を育てること、部下に任せることができるようにすることも求められます。今はテレワークもできますし効率の良い仕事の進め方を考えて、あまりにも完璧を目指さないことも重要だと思います。自分の健康、ご家庭のプライオリティー、自分の人生のプライオリティーを考えて、あまり力み過ぎずに管理職を目指すというのも良いのではと思います。

中堅・シニア世代のキャリアデザインの描き方

司会(ZOZO小金):

Q4. キャリアデザインを考えるのは、だいたい若者がターゲットになることが多く、だんだん中堅層やシニア層にはキャリアの話がされなくなっていく印象があるのですが、どうしたら世代が上の人たちも、キャリアデザインを描いていくことができるのでしょうか。

西田:

世代が上の人たちはキャリアを考えなくていいということは、まったくないと思うんです。働くことと生きることが同義であれば、要は生きていくためには働かなきゃいけない。そのときに、どういうキャリアデザインを描くのかというのは、誰にとっても大事だと思います。

そのときに「椅子取りゲーム」に参加するかしないかというのは、結構大事な分岐点だと思っています。既にキャリアを積んできたから、残っているキャリアの椅子がすごく少ないとか、すでに他の誰かが座っている状況でそのゲームに参加しようとするとすごくしんどくなるけど、自分で椅子を持ってくることも可能かなと。

ライフステージが変わるとお金や労働時間もそこまで必要としない場合もあるので、自分に合ったキャリアの椅子を自分で用意して持ってきて座ればいいと思うんですよね。だから、どう生きたいかを描いた上で、今それにふさわしいキャリアってなんだろうと考えていく。椅子取りゲームに参加して、そこで勝ち抜きたい人は参加すればいいし、椅子取りゲームに参加しなくても、自分の椅子を用意して持ってくるというキャリアもありだと思うので、そういう点で考えると、もっと選択肢は生まれてくるんじゃないかなと思います。

クリスティン:

年齢はまったく関係ないと思っています。ライフステージに合わせて違う働き方、違うキャリアビジョンを長期的に考えないといけないと思います。自分も変わっていく中で、鍵になるのは、常に刺激を与えてもらい、常に成長できる機会を自分で探しにいくこと。それは社内なのか、プライベートなのか、いろいろな場所があると思いますが、年齢関係なく、いろいろな形で変わっていくほうが人生も楽しいし、働くことに対しても楽しみを感じられるんじゃないかと思います。

関連リンク

- ビジネス視点でサステナビリティを学ぶ「Zサステナビリティアカデミア」を開講(PDF)

※統合に伴い名称が「サステナビリティアカデミア」に変更となっています

取材日:2024年3月8日

※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて

- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。

コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。